清宫旧藏有宋人册页《人物图》,经宫廷画家的模仿,更替为乾隆皇帝的行乐图。更替后,介于婉约与疏狂之间的宋人风雅不再,画面中尽是罗汉床、山水图、宫廷如意,以及包含新莽嘉量、青花蓝查体梵文出戟法轮盖罐两件重器在内的大量古玩。在五款类同的《是一是二图》中,乾隆皇帝都庄严地半跏趺坐在床中央。

“是一是二,不即不离。儒可墨可,何虑何思。长春书屋偶笔。”乾隆皇帝所题的几字不禁引人遐想:我可以在现实中,也可以在画面中;我可以有这种理念,也可以有那种理念。这样的我是什么呢?

时间:古代与当代

乾隆皇帝的“是一是二”“儒可墨可”,被很多鉴赏家、学者看作是思想之问。这是个古老的问题。即使在今天,人们也经常讨论,民间更倾向法家还是儒家,哪些是封建遗存哪些是现代命题。而在现在的欧洲,极左与极右都在剧增,人们又如何处身呢?这就是石青作品《白糖记》所关心的。

中国古代的制糖术在历代发展出糖霜法、黄泥水淋法等技术,但在晚明万历年间,南美的糖也通过贸易来到中国。于是就有了《白糖记》中“蔗糖之术、通洋货殖,还有泰西学问及我朝心学,于当今出现,巧合乎?”

石青的很多录像作品都在展演中国社会自有的焦虑。画外音或演员们操着杂烩的概念名词,在逼仄的空白处如此谦逊又耿直地写下看似话痨的心语。然而,无论是疑问迭来,还是论述鸿篇,它们最终无非凝定在某个处境,凝定在现在。

乾隆皇帝和石青关心的是时间。时间是一种技术,它赋予自然一套编码,比如四季晨昏。每一分每一秒,时间的运转,都在提醒着人们那些忧虑、幻想时候要停止了。而当看到时间的头脑四肢,人们就会意识到他不再是受限的、受困的,他可以任情地拥有如此多的感知、命运、状态。

空间:国内与国际

更多艺术家关心的是空间,或者说可移动。可移动也是一种技术,它彻底使人们接近那些不见的、虚想的种种。行动中的我,遇见了行动中的世界、环境,是如此美妙的事情。周滔此前在2023台北双年展展映的《大数据之轴》,通过观测贵州数据中心周遭风景,延展了我们对那些大问题的焦虑。

初见余友涵的沂蒙山系列时,我霎时想到我正在做的一个类似的作品。某次随手拍,镜头里的那根拆下来的栏杆条太吸引我。我换了好几个方位拍,完成后便意识到:如果将同一地点同一场景的不同方位并置在一起,其效果该是多美。后来的很长时间里,每次遇到吸引我的场景,我都会换不同方位拍,左右上下南北东西等等。而恰好,美景总是连续地出现。

人们常说,美好总能溢出文字。其实文字所承载的溢出感并不多,图像要多得多。一张尚可的图片、画作,能引发观众无尽遐想,何况是优美之作?在展场上,很多作品都像是在努力言说着什么,却又停顿在某个瞬间。那个瞬间也许是迷惑的、暧昧的、镇定的。

大约十年来,年轻的艺术家纷纷留学外走,驻地由北京上海调整到纽约伦敦,他们比前辈们都更“国际”。这不仅意味着艺术生态的变化,还意味着艺术的原则与方法的变化。概言之,艺术更加世界了。长他们一辈的70后还致力于为观众提供一种范例,将遭受诋毁的个体从历史图景中抽绎出来,再置于类后现代主义的大叙事中。现在,与社会的角力被省去了,我们更习惯于直接“抵达”艺术,面对艺术。

在上一波国际化潮流(1889-1999)中,最重要的主题是“中国”——徐冰、张晓刚、大同大张……相较之下,今天的艺术家没那么乐意表述中国了,但是“中国”主题仍然强有力的在场。年轻的艺术家也许不再那么确凿地拥有地方、民族,并聚集在某种同心圆的社群、圈流之中。他们更像是将“中国”加入括号里,放入橱柜中。现在他们不再是被中国所拥有,而是他们拥有着中国。这何尝不是好的结局呢?

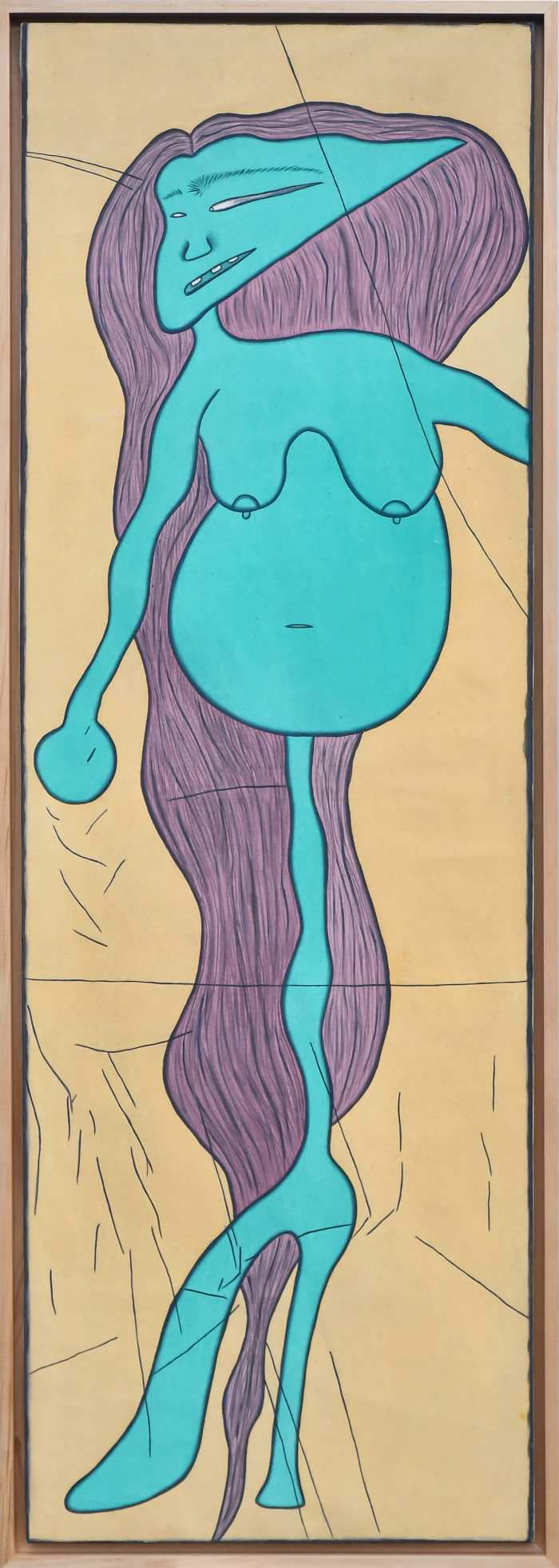

印度尼西亚艺术家I Gusti Ayu Kadek Murniasih、越南Mai Ta的图像如此简洁,但却像精神分析那样给观众以最迫近的玩味。她们的加入提示我们,此时此刻,中国正在和全球南方“共存”在一起,和东南亚、中东、非洲。这是国际语境下的新的局面,看似被动的变,也是迎接新我的机遇。

在《石化海的形成》中,我感受到艺术与世界之间崭新的关系。它的动人之处,与其说是细密的致敬,不如说是某种浓情蜜意。从工作室桌台到室外远树,从微距到远距,童义欣和他的录像设备浸没在雾一样的经验中,粉绿灰黄。它们杂糅在一起,席卷着在展场的观众。在观看中,我慢慢意识到,它并非景观和意图,而是人格。这片屏幕已然是有灵性的生命,所以我走上前去和它互动,我的投影在其上也变得如此动人。

能量:我与艺术

回到展览主题《是一是二图》。此图几经复制,可见乾隆的喜欢。在图中,乾隆是模特(画中的画中人),也是“玩家”(画中人),前者是他接近艺术的时刻,后者是他接近收藏的时刻。如观众所见,画中所有的器物几乎都“包裹”着文物,乾隆的收藏家角色分外醒目,乾隆的艺术家角色几乎隐形了(这大概是由于他只是命宫廷画师原样复制所致),概言之,收藏家大于艺术家。这是否就是后来中国画坛的主要倾向,人们卖画送画赏画论画,但再难以回到画中,现在下这样的论断还为时尚早。但就乾隆而言,他意在画之外,几乎是肯定的。

收藏大于艺术,这几乎也是借由仍在野蛮生产、欠缺体系化的现场所培植出来的当代艺术的一大特征。观众很容易看到话语,那些过于随意的概念与草率的命题,却很难看到艺术。作为艺术家及写评论的人,我也感到为难,我寻觅、把玩、肯定艺术,却往往发现更多部分很快脱臼失魂,沦为废物残渣。

大约十年前,观众还会抱怨说当代艺术难懂,现在观众会直接骂街吐槽,也许并不审慎的快速市场化导致了这一切,占有的逻辑取代了自生的逻辑。“是一是二”既有此类现象的呈现,也有此类现象的超克,这也许就是在大决裂之前人们的商榷、迟疑的这几年,但在这无声之后,我只想拥有那个只属于我的命运。

从泰康美术馆出来,我走入地铁。建国门一号线换二号线,隔着轨道我看到了古早的彩色壁画,从伏羲女娲到宇宙航空,线条丰沛、色调温煦。这是一个好展览,它的策展人和艺术家大概与当代艺术无关,但它强烈地指示着我们的知识、态度,以及我们对待它们的方法。线性的也好,非线性的也好;现代的也好,超当代的也好,我们从来没有那么依赖它们,我们只是刚刚离开那片柏拉图式的混沌,并在那片新的空白,创造着我们的新样式。

这关乎转化,是“是一是二”这样的增殖,也是“是一是零”这样的简化。概言之,我在芜杂的能量场中在加速成为我:以我为心,以世界为引力,投射到艺术。

编辑/史祎