2023年年末,浦东美术馆继“六百年之巨匠:来自提森-博内米萨国立博物馆的杰作”展之后,再次凭借与罗马博尔盖塞美术馆合作举办的“卡拉瓦乔与巴洛克奇迹”展引爆沪上。

顾名思义,本次大展最夺目的“红花”自然是包括早期代表作《捧果篮的男孩》在内的六幅卡拉瓦乔真迹,并以其他50余幅1600年前后罗马巴洛克艺术家的油画原作作为“绿叶”相衬,为国内艺术爱好者提供一个全面了解巅峰时期罗马巴洛克艺术浪潮的绝佳契机。算上在去年初上海博物馆与英国国家美术馆联袂献上的“从波提切利到梵·高展”中参展的《被蜥蜴咬伤的男孩》,2023年共有七幅卡拉瓦乔真迹远渡重洋来中国展出。

家族遗产:博尔盖塞的传世收藏

谈及罗马城最重要的博物馆或美术馆,除梵蒂冈博物馆之外要数博尔盖塞美术馆了。这座全球范围内以收藏意大利巴洛克艺术,尤以卡拉瓦乔画作和贝尼尼雕塑闻名的美术馆,前身是于1605-1621年在位的教皇保罗五世侄子、红衣主教西皮奥内·博尔盖塞的私人宅邸。

和佛罗伦萨乌菲齐美术馆的藏品曾属美第奇家族私藏一样,博尔盖塞美术馆中的绝大多数艺术品均由历代博尔盖塞家族成员所藏——其中绘画部分主要得益于教皇保罗五世和侄子西皮奥内·博尔盖塞主教二人的生前私藏,而文物藏品则在十八和十九世纪由家族成员陆续补充。1902年,意大利政府从投资失败、债台高筑的博尔盖塞家族手中将花园、别墅及其藏品打包收购,并在一年后以博尔盖塞美术馆的崭新身份对公众开放。时至今日,博尔盖塞美术馆仍是全意大利境内最受欢迎的美术馆之一。如果说佛罗伦萨乌菲齐美术馆是意大利文艺复兴艺术的殿堂,那么博尔盖塞美术馆则当仁不让地代表着罗马城巴洛克艺术的巅峰。

在本次浦东美术馆的展览中,六幅卡拉瓦乔和两张贝尼尼的真迹无疑是全场焦点。而这两位巴洛克时期罗马城绘画和雕塑领域的“天之骄子”,其艺术之路均离不开博尔盖塞美术馆的前主人——热爱艺术且独具慧眼的红衣主教西皮奥内·博尔盖塞。

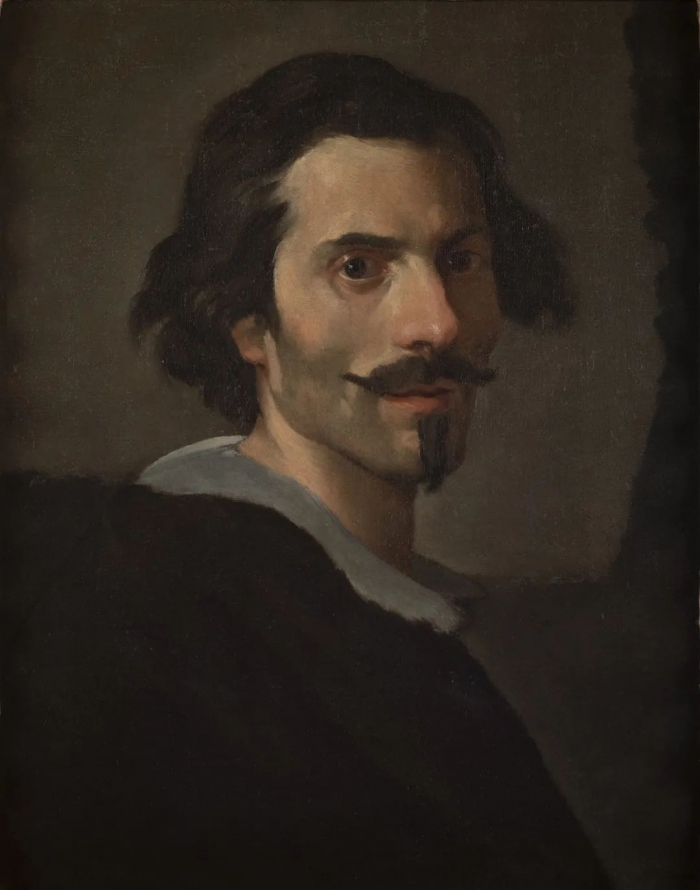

尽管在卡拉瓦乔抵达罗马后,其赞助人是另一位热爱艺术的红衣主教弗朗西斯科·玛丽亚·德尔·蒙特,但西皮奥内·博尔盖塞仍是画家在“犯事”之后的重要贵人。1606年5月28日,才华横溢却生性暴戾的卡拉瓦乔在一场决斗中误杀了拉努乔·托马索尼。他在被正式指控谋杀之前被迫逃离罗马,从此踏上了辗转多地的流亡之路。他首先落脚罗马城外的科隆纳地区,在此完成了博尔盖塞美术馆的“镇馆之宝”、晚期代表作《大卫手提格歌利亚的头颅》——其初衷是进献给红衣主教博尔盖塞换取减刑。展览中展出的《马耳他骑士安东尼奥·马尔泰利肖像》则是他在逃亡至马耳他后被封为骑士期间完成的。1610年7月,当他带着用来打点博尔盖塞主教的包括《大卫手提格歌利亚的头颅》在内的数幅“觐见礼”返回罗马时,却因故被拘留,以致人画分离。最终画作送到了主教手中,卡拉瓦乔则因病在38岁的年纪撒手人寰。

《马耳他骑士安东尼奥·马尔泰利肖像》 卡拉瓦乔 1608-1609年

无独有偶,在博尔盖塞美术馆中,贝尼尼凿刻的两件“镇馆之宝”大理石雕像《阿波罗和达芙妮》《普鲁托和帕尔塞福涅》均是受西皮奥内·博尔盖塞主教委约的。贝尼尼还为主教量身定做了两尊大理石胸像——均收藏于博尔盖塞美术馆,只不过这次并未展出。还好,本次展览中两幅贝尼尼绘制的肖像,分别是曾印在意大利面值五万里拉纸币上的《成熟时期的自画像》和《男孩肖像》,间接说明了博尔盖塞主教对于贝尼尼的赏识。

《成熟时期的自画像》乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼 约1635-1640年

两代先后闪耀罗马城的巴洛克巨匠因西皮奥内·博尔盖塞的赞助而串起。加上西皮奥内·博尔盖塞对多位1600年前后活跃于“永恒之城”的画家们的提携与赞助,博尔盖塞美术馆的“灵魂”便以此建立起来。

遑论师徒:卡拉瓦乔的出道

浦东美术馆的此展,旨在呈现一个以卡拉瓦乔为核心,辅以贝尼尼、卡拉奇三兄弟及其麾下多位“博洛尼亚画派”艺术家,和“卡拉瓦乔派”艺术家们所汇集的1600年前后的罗马巴洛克全景。

展览以解读“巴洛克”的概念拉开序幕——这一原本形容不规则形状、非完美圆形珍珠的词汇,最终成为巴洛克艺术风格中倾向于曲线及不规则线条的代名词。略显浮夸的华丽与明暗交织的光影,是巴洛克风潮最具辨识度的符号。除了风靡文艺复兴时期的宗教和神话题材,巴洛克时期还实现了静物画和风景画的独立成派,并让呈现日常生活的风俗画踏上主流舞台。如果我们将佛罗伦萨视为意大利文艺复兴的核心,那么罗马城就是巴洛克当之无愧的焦点。1600年前后的罗马,便是在这样的艺术氛围中孕育出无数才华横溢的艺术家。

步入展厅,观众首先会看到几幅画家朱塞佩·切萨里(又名阿尔皮诺骑士)的作品。在展览中众星云集的映衬下,这位名不见经传,且作品平平无奇的画家缘何被主办方安置在“开门见山”的位置?原来,当卡拉瓦乔初到罗马时,曾在朱塞佩·切萨里的工坊中做了几个月的助手。虽然论及作品风格和影响,我们不能完全将二人以师徒相论,但起初以湿壁画家出道、最初仅限于描绘花卉和水果装饰性边框为主的卡拉瓦乔,确实心怀对人物创作的渴望。在擅画人物的切萨里的指导下,卡拉瓦乔在1593-1594年间完成了两件重要的早期人物作品:本次展览中最重量级的展品《捧果篮的男孩》,以及另一幅《生病的酒神巴克斯》。尽管画中的人物刻画略显青涩,但我们能看到他对水果和植物等静物的描摹已炉火纯青。虽然年纪尚轻,但他出众的才华早已无法掩盖。

《捧果篮的男孩》卡拉瓦乔 约1595年

卡拉瓦乔和切萨里的关系不到一年便终止了,有传言说导火索是因为后者的马踢到了卡拉瓦乔导致他住院,二人就此分道扬镳。时至今日,哪怕对比二人同题材的《施洗者圣约翰》,我们也很难感受到任何师徒传承或借鉴的痕迹。但这段学徒经历确是卡拉瓦乔短暂却辉煌的职业生涯中无法抹掉的一部分。

并存不悖:博洛尼亚画派

随着展览的深入,观众将迈进十七世纪罗马巴洛克的艺术世界。展出的作品几乎囊括了所有1600年前后活跃于罗马的画家们的创作。出人意料的,绝大多数竟是以卡拉奇三兄弟为首的“博洛尼亚画派”艺术家群体。作为意大利名菜“肉酱面”发源地的博洛尼亚,在巴洛克时代初期是人才辈出的艺术重镇。其中最具影响力的当属卡拉奇三兄弟:亲兄弟阿戈斯蒂诺·卡拉奇、阿尼巴莱·卡拉奇,以及他们的表兄路德维科·卡拉奇。在三人中,艺术造诣最高的反倒是最年轻的阿尼巴莱。阿尼巴莱受红衣主教奥多拉多·法尔内塞之邀为其家族宫殿绘制巨幅拱顶湿壁画《诸神之爱》。这幅作品自完成后便被誉为媲美了西斯廷礼拜堂中米开朗基罗《创世纪》的存在。

卡拉奇三兄弟在事业有成之后,于1582年在故乡创立了孕育无数后辈艺术家的博洛尼亚美术学院,并成为“博洛尼亚画派”的奠基人。该画派的核心是反对文艺复兴后期流行的矫饰主义艺术,恢复以拉斐尔为首的文艺复兴盛期宏伟和谐的艺术风格,并融入威尼斯画派的丰富色彩。除了展出的阿尼巴莱·卡拉奇所绘圣像《阿西西的圣方济各》,展览还收录了多梅尼基诺《预言家》、乔瓦尼·兰弗朗科《约瑟与波提乏之妻》、圭尔奇诺《参孙为父母献上蜂巢》、圭多·雷尼《摩西怒摔法版》等多位“博洛尼亚画派”代表人物的作品。

《预言家》多梅尼基诺 1617年

通过上述作品,能够清晰地领略到博洛尼亚画派强调人物绘画和自然主义风格的主要特质。卡拉奇三兄弟及其“博洛尼亚画派”忠于古典韵味的自然主义画风,和同期活跃于罗马的卡拉瓦乔充满戏剧张力的现实主义风格大相径庭。事实上,正因为阿尼巴莱·卡拉奇和卡拉瓦乔在1590年前后果断地与矫饰主义风格决裂,才实现了具有多样性的巴洛克风格的开创。而浦东美术馆的卡拉瓦乔展,正是借助博尔盖塞家族的私藏给国内艺术爱好者系统地展示了和卡拉瓦乔并存的其他艺术风格。

同行衬托:贝尼尼被迫转行

在西方美术史上,有两个伟大的米开朗基罗:一位是我们最熟悉的“文艺复兴盛期三杰”、凿《大卫像》的米开朗基罗·博纳诺蒂;另一位是出生在米兰城外的米开朗基罗·梅里西。关于后者,我们更熟悉的是其艺名卡拉瓦乔,也是他出生地的名称。在意大利文艺复兴及巴洛克时期的艺术界传统中,只有伟大的艺术家才会被冠以家乡地名作为艺名,以示最崇高的敬意。虽然年仅38岁便英年早逝,尽管在去世后不久便被时代所遗忘,直至二十世纪才涅槃重生恢复名望,但本名米开朗基罗·梅里西的卡拉瓦乔,永远是巴洛克王冠上那颗最夺目、最与众不同的珍珠。

1600年前后卡拉瓦乔的影响力究竟有多大?曾先后为八任教皇服务的贝尼尼的职业生涯轨迹可以说明问题。当年仅8岁的吉安·洛伦佐·贝尼尼被父亲带到罗马觐见保罗五世教皇时,在看罢眼前这个年幼的孩童所绘圣保罗头像素描之后,教皇抛下一句“这个孩子将会是下一个米开朗基罗”的预言。后来的故事已经被写进了西方美术史,贝尼尼成为巴洛克时期罗马最伟大的雕塑家,没有之一。但个中缘由,却是因为年轻的贝尼尼亲眼目睹了巅峰时期的卡拉瓦乔在罗马城的影响力,以及其艺术中令人瞠目结舌的光影戏剧感之后,深感在绘画领域无法企及,转而专注于雕塑,最终成就一代大师。这便是卡拉瓦乔在当时的艺术界所带来的巨大影响。

大师诞生:夺目的光影

本次展览展出的六幅卡拉瓦乔真迹,除了博尔盖塞美术馆私藏的两幅《捧果篮的男孩》和《施洗者圣约翰》,还包括了普拉托市维琴察银行所藏的《荆棘王冠》、佛罗伦萨乌菲齐美术馆出借的《马耳他骑士安东尼奥·马尔泰利肖像》、罗马国立古代艺术博物馆的另一幅《施洗者圣约翰》,以及出自私人藏家之手的《宗座总书记官马菲奥·巴贝里尼肖像》。展览以卡拉瓦乔的师父切萨里开启,以他本人的主题展厅结束,也算是一个见证大师短暂艺术人生的闭环。

《荆棘王冠》卡拉瓦乔 1602-1603年

在西方美术史的长河中,卡拉瓦乔是一个极其特殊的存在。和“文艺复兴盛期三杰”相比,他并无名师提携,更没有一张素描手稿存世。曾在罗马如日中天的他,却在近一个世纪之内无人问津,他的艺术人生如同过山车般跌宕起伏。在绘画层面他是当之无愧的天才,在日常生活中却是个暴戾好斗的魔鬼——或许在艺术史中再也找不到一个才华与人格如此分裂的大师了。

或许有人会问,这样一个集天使与魔鬼于一身的画家,他究竟因何而伟大呢?答案在于他独树一帜的画风。能在当时卡拉奇三兄弟力图复兴拉斐尔古典风格的“包围”之下脱颖而出,卡拉瓦乔凭借的是打破黑暗的那束夺目的光。他所引领的“明暗对照法”并非是其首创——这种通过光影层次凸显立体感的表现手法,在庞贝古城出土的湿壁画中便已存在。但通过灯光昏暗的展厅中集中陈列的六幅真迹,我们还是能够直观地感受其作品的与众不同:人物在浓郁厚重的色彩基调之上,被一束具有舞台剧场聚光灯般戏剧感的光线点亮;光影所营造出的立体层次感让人物有一种从深色背景中跳脱出来的错觉。

要知道,巴洛克时期的欧洲仍在使用蜡烛采光,而烛光是无法营造出这种观感的。只有冬日里漆黑的房间被一道斜射进来的日光刺破,才能产生这种极富冲击力的光影效果——正如卡拉瓦乔在代表作《圣马太蒙召》中所绘的那束强光。虽然本次展出的六幅作品多以肖像题材为主,叙事性的宗教题材仅有《荆棘王冠》一幅,但卡氏标志性“光影叙事”中那血淋淋的现实,更是其“一招鲜吃遍天”的独门绝学。卡拉瓦乔这种反传统的用光不仅引领了潮流,更超越了他所处的时代。

所谓天才:卡拉瓦乔的影响

直面六幅卡氏真迹,另一个感触就是:所谓天才,就是从青涩到成熟周期极短,蜕变巨大且快速形成个人风格。从1595年为未来的乌尔班八世教皇造像《宗座总书记官马菲奥·巴贝里尼肖像》,到1602-1603年期间圣经故事中的《荆棘王冠》,仅相隔七年,卡拉瓦乔的人物造型有了质的飞跃。这种“一步登天”式的天才轨迹在拉斐尔身上也应验过。当1504年拉斐尔来到佛罗伦萨谋生时,他简直就是师父佩鲁吉诺的年轻高仿;但当他1512年在梵蒂冈为教皇尤利西斯二世完成其书房装饰及传世经典《雅典学派》时,已经完全蜕变出了个人风格。康德在其《天才论》中所阐释的四个特性“独创性、典范性、自然性、艺术性”,均能从拉斐尔及卡拉瓦乔的艺术轨迹中觅得,连二人仅差一岁的英年早逝都不禁令人感叹天妒英才。

相比较拉斐尔对于西方美术史贯穿500年的影响,卡拉瓦乔显然没有前辈幸运,但后者引领了整个巴洛克时期欧洲大陆的光影浪潮,并在多地萌生了“卡拉瓦乔派”。卡拉瓦乔的好友奥拉齐奥·真蒂莱斯基及其女儿、巴洛克时期最伟大的女画家之一阿尔特米莎·真蒂莱斯基,西班牙的何塞佩·里贝拉,法国的乔治·德·拉图尔,荷兰“乌得勒支卡拉瓦乔派”中的范·洪特霍斯特,甚至到从未离开过荷兰境内的伦勃朗,均是卡氏“明暗对照法”衣钵的传人。毫无争议地说,十七世纪的欧洲巴洛克时期,尤其是对那些以宗教、风俗画为主的画家们来说,卡拉瓦乔就是那座难以逾越的艺术巅峰。

《音乐会(失窃的护身符)》 格里特·范·洪特霍斯特 约1620-1630年

在本次展览中,多位“卡拉瓦乔派”的艺术家真迹也亮相浦东美术馆,其中包括以擅画夜景而被誉为“夜的赫里特”的荷兰画家范·洪特霍斯特代表作《音乐会(失窃的护身符)》。画中,在左上角光源的照射下,具有舞台感的卡氏光影在画中显露无遗,桌上的果盘更令观者想起后者著名的静物画《水果篮》。此外,还有胡塞佩·德·里贝拉的《圣彼得获释》——身为西班牙人却活跃于那不勒斯,因将卡氏风格走到更为深沉的极端而衍生出“暗色调主义”;在巴洛克风景画中以激烈的战争场面闻名的大师萨尔瓦托·罗萨的作品《战争》……上述作品的集中呈现为观者理解卡拉瓦乔的时代及其深远影响作出了绝佳注解。

略显遗憾的是,展览中没有收录“卡拉瓦乔派”最重要的女画家阿尔特米莎·真蒂莱斯基的作品,擅画静物的佛兰德斯巨匠老·扬勃鲁盖尔真迹也未能抵沪。否则,卡氏风格的形成及其影响的前因后果便有了一个更为完整的交代。但瑕不掩瑜,浦东美术馆这场国内迄今为止规模最大、内容最丰富的“卡拉瓦乔大秀”已足够精彩。这位集天使与魔鬼于一身的绝世天才,其笔下绝妙的巴洛克光影时至今日依旧闪耀着夺目的光彩。

编辑/史祎

图片来自浦东美术馆