著名历史地理学者侯仁之先生晚年助手、北京大学城市与环境学院副教授岳升阳新著《中轴线与北京古河道》近日出版,8月21日上午,岳升阳副教授接受北京青年报记者的独家专访,分享了新书出版背后的故事,以及他眼中的侯仁之先生。

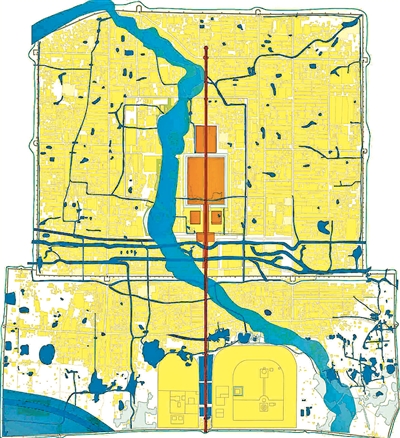

在岳升阳看来,北京城的中轴线是汉代以来中国都城中轴线发展的结晶,是唯一基本完整保存下来的都城中轴线,具有极高的文化价值。这条线上曾有多条古河道,有的至今仍在使用,有的已经湮没于地下,他直言,这本书的重点在于通过文献考证和地层剖面分析,结合绘图和照片,述说已经消失的埋藏古河道、古湖泊,“为人们了解中轴线的历史和地貌环境,提供一些平时少有接触,又可参考的历史信息,以便更全面地认识北京中轴线” 。

这些研究积累了十多年,一个多月就拿出来书稿

北青报:您在北京大学开设“北京历史地理”课程,对北京城中轴线上埋藏古河道进行了十多年实地考察研究,曾主持国家自然科学基金项目“北京平原全新世永定河古河道的历史地理研究”等项目。请您介绍一下新著《中轴线与北京古河道》出版的缘起,以及您平时从事的相关研究。

岳升阳:北京大学城市与环境学院是从最早的北大地质地理系而来。北京大学地理学科创建于1952年,当时侯仁之先生出任地质地理系主任,开创了中国现代历史地理这一领域。改革开放以后,地质和地理分开,地理系改成城市与环境学系,后来又改成城市与环境学院,我在历史地理研究中心,我的主要研究方向就是城市历史地理和环境考古。

前年秋天,北京出版社提出把关于中轴线与北京古河道的研究梳理、集结、出版,这些研究积累了十多年,所以我一个多月就拿出来书稿。北大历史地理学科特别重视人类活动与环境之间的关系,侯先生研究的重点之一就是北京城,他特别注重河湖水系与北京城发展演变的关系。我们今天的研究也是沿着侯先生的学术之路继续深入,我们研究北京城市历史地理,很重要的还是河湖水系、地形地貌、环境变迁等等。对于一些地面上看不见,文献记载又特别少的现象,侯先生当年一直是把文献研究和野外考察结合起来进行研究的,我们也是这样做的。总之,这本书从都城中轴线的形成历史谈起,重点介绍了北京城中轴线的地貌环境,包括中轴线与古河道、古湖泊的关系,就是希望帮助大家更好地了解中轴线,认识它的设计和发展过程。

北青报:而且书里配有大量绘制图、工地实勘图,读起来更清晰、直观。

岳升阳:面向公众普及知识,如果写得太多太琐碎,读者会觉得太枯燥,这本书里使用大量绘图,好处就在于视觉效果直观,平时我讲课也是如此,有时候说一个河道,要是没有张图,说半天别人也不一定能理解。所以很多图我都是自己画,最初画的图要比书中的图复杂得多,此次做了一些简化,做成示意图,目的就是为了让大家一看就明白。

我参与过《北京历史地图集》等地图集的绘制,用电脑软件画图对我来说只是花费些功夫而已。现在比过去好多了,过去像侯先生他们那个时代图都是手画,不小心画错了,得涂掉之后拿纸贴到那儿,一点一点补画,特别麻烦。

埋藏古河道与北京城中轴线

研究历史地理,离不开阅读“大地文献”

北青报:您把去实地考察古河道说成是阅读“大地文献”,在这个解读过程中,不但对一些未解之谜有了新的解读,而且也有一些新发现。请您谈谈什么是“大地文献”?您阅读“大地文献”的具体方式方法是什么?

岳升阳:我们都知道,研究历史离不开文献,文献是由文字记载的图书资料。我们研究历史地理,就觉得厚重的地层就像一本大书,地层的沉积、堆积特征,以及地层中夹裹的文化遗物,记录了人们活动的历史,也承载了人类活动的信息。我们把大地比作一部特殊的文献,就是“大地文献”。

20世纪初,当近代考古学传入中国后,历史学家们受到极大震动,原来史料不仅存在于书本,也埋藏于地下,他们恨不得来个“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”(傅斯年)。殷墟发掘就是他们最重要的实践。然而,需要谨慎对待的是,“大地文献”这本书的阅读是一次性的,哪里一旦翻开,就再也合不上了,它将永远地消失。也因此,翻开了“大地文献”,怎么解读,也是个难题,它需要人们利用多方面的知识,从不同角度解释地层中的现象。

历史地理研究者的阅读,既不是考古,也不是寻宝,只是对地层进行科学的观察和记录,把地层中的现象提取出来,进行研究。尤其是古人记载的河流水系有时候很笼统,就说了几句话,今人解半天谁都定不下来。通过地下考察往往能得出可信的结论。怎么研究埋藏地下的古河道,怎么找到地层的剖面,对我们来说,主要的方法就得借助于建筑工程,深入各个工地,去阅读“大地文献”。

一般哪儿施工了,哪儿挖掘机挖开地层了,我赶快先去看一下地层剖面的状况,需要进一步细致研究的,我再和学生们一起去采集实验用的土样。采样时需要一个剖面上多点取样,拿回来做各种实验,包括粒度分析、微量元素分析等各种各样的环境分析。

看的剖面多了,就把它连缀起来,去追踪一些古河道,然后再结合一些砂层光释光测年或者碳十四测年,以及河道里发现的一些人类文化遗物等确定它的年代,并了解河流的走向和规模,再把对这些古河道的认识和北京城市的发展演变结合起来,就会有更深入的研究。

北青报:看来阅读“大地文献”,是地理学人必不可少的技能和功课。

岳升阳:侯先生是第一位对北京城下的“大地文献”进行科学阅读的人。上世纪30年代,侯先生在燕京大学读书期间,就已经开始调查北京的河湖水系和河流故道了。上世纪60年代初,侯先生就跟考古学家们一块去搞沙漠调查。1962年,北京市召开干部扩大会,市领导向侯先生讲述了修建人民大会堂时遭遇古河道大量涌水的事情,请他挂帅,会同北京市地质地形勘测处开展北京城市地下古河道的调查,以便为后续城市建设做准备。人民大会堂今天已经成为北京中轴线的组成部分,可以说,侯先生对北京老城大地文献的实地研究,是从中轴线开始的。

从那以后,北京大学地质地理系和北京市地质地形勘测处等单位一起,开展了多年的埋藏古河道调查。1973年,侯先生从江西鲤鱼洲干校回到北京,研究工作再次开启后不久,北京城地下又有了新发现。在当时北京饭店新楼位于王府井南口路西的地基工程,在地下10米深处挖到2万多年前的德永象臼齿化石,在地下13米深处发现2.9万年前的古河道,侯先生亲往工地调查。1976年唐山大地震后,北京开展地震地质会战,侯先生领导的埋藏古河道研究被纳入会战之中。

上世纪80年代,侯先生跟北京市文物局有很密切的合作,如对北京上宅新石器遗址的研究,推进了他对历史地理研究理论的思考。后来我们学院一直跟北京市文物局有着密切的合作关系,20世纪90年代我们的老师参与了西客站古莲花池的调查,金中都鱼藻池的环境考古调查等。

到了上世纪90年代末,从二七剧场路的工程开始,我们跟北京市勘察设计院合作了十几年,先后承担了两个北京市自然科学基金课题,两个国家自然科学基金课题。这样的合作,使得我们有了许多考察工地的便利条件,做了很多古河道的研究,比如为期3年的国家大剧院古河道研究,我们在古高梁河上部砂层中找到一棵古树,做了碳十四测年,年代为西汉中期。我们还发现古高梁河故道砂层上部有许多具有西汉文化特征的陶片,地层的变化显示,西汉时期古高梁河虽然还有较大的水流,却已经接近尾声。

北青报:借助工程去解读“大地文献”的过程中,一般进行得会比较顺利吗?

岳升阳:因为我们不可能想研究哪就在哪挖坑打钻,所以相对来说还是有点儿被动,所以你看这本书里写的这些调查,都是我们延续了十几年以上的调查。

我们经常是一听说哪儿有工地,就赶快联系人家,尽快去进行调查。但有时候施工时间不好掌握,知道哪儿施工了,等去了人家都已经挖完填上了,或者是去了还没挖出来。这就需要经常跑,经常跑才有可能碰上更多的机会。

我们的历史地理调查,不是去考古,我们是去看挖开的地层剖面,我们更注重自然遗迹、环境遗迹,文化层面的东西还是要靠考古。

北京小平原上一万年来的永定河故道

已经消失的埋藏古河道、古湖泊,都在中轴线上留下印记

北青报:北京中轴线与北京古河道有怎样的关系,阅读“大地文献”对北京中轴线研究提供了哪些帮助?

岳升阳:古代都城及其中轴线设计,离不开它所依托的地理环境,北京城在设计、建设过程中,受到自然环境和人文因素的影响。在它的中轴线上,曾有多处河流和湖泊,这些河流、湖泊对宫殿选址和中轴线定位起到重要作用。其中古高梁河故道和故道中的湖泊,是元大都选址和确定宫城位置的主要地貌要素,金口河、通惠河、金水河、护城河等都在中轴线上留下印记。

元大都城和明北京城并不存在宫殿中轴线和大城中轴线之别,刘秉忠所定的是大内方向,所谓中轴线,主要是为大内宫殿设计服务的,为了表达皇家礼制的需要,大城显示的中轴线是大内宫殿中轴线的延伸,而不是各有一条中轴线。元代中轴线不在旧鼓楼大街,不在明清紫禁城内的断虹桥或武英殿一线,它与明代紫禁城中轴线是一致的,并没有因皇朝更迭而移位。元代海子东岸更靠近中轴线,影响到中轴线的定位。万宁桥北曾有晚唐至辽金时期的墓葬,火神庙或在元代移建于中轴线西侧,后向湖中扩展。万宁桥下的通惠河河道应是元代开凿,早期的“流泉”河道位于其东北。元代海子与大内太液池之间有河道相通,那里在元代已架有石桥,即后世的西压桥。丙寅桥的“丙寅”是纪年不是方位。丽正门外的三座桥应是南北纵向排列的,它对我们分析大内方向有所帮助。元大都宫殿继承了西汉长安城开启的左宫右苑的格局,它的实现,得益于古高梁河故道及其湖泊。而在天坛与先农坛之间中轴线道路两侧,清代曾开辟有湖塘,其遗址可加以利用。

我们在认识北京城中轴线时,需要对当地的地形、地貌特征有一定了解,它会帮助我们更好地了解中轴线,认识它的设计和发展过程。要实现这一点,除了依据文字的文献之外,还应阅读“大地文献”,尤其是要重视城市考古。

2000年初,我曾经提出来说应该把城市考古作为一个战略重点,可惜那时城市考古尚未得到重视。这几年从上到下都非常重视历史文化遗产的保护,北京城市考古有了很大进展。

1997年岳升阳在东方广场工地考察

北青报:在您对北京中轴线上古河道实地考察的过程中,有哪些比较难忘的经历?

岳升阳:2011年,什刹海街道办事处在小石碑胡同改造一所四合院,我提出想对工地进行调查,街道领导马上给予大力支持。工地不大,但由于种种原因,要完整记录下60米长、7-8米高的坑壁剖面,先后跑了20多次。令人欣慰的是,我们幸运地考察到几乎完整的南北向剖面,终于绘出完整的古高梁河和元代什刹海北岸沉积地层的剖面图。通过实验分析可知,什刹海形成于古高梁河故道之中,是在古高梁河故道砂石滩地上逐渐发育出来的湖泊。东汉以来,此地经历了分支河道-河漫滩-湖心-分支河道-低洼地-湖滩的沉积演变过程。

今天的研究者有一种观点,根据元代鼓楼在旧鼓楼大街的假定,认为银锭桥是元代澄清上闸。小石碑胡同的元代剖面表明,银锭桥一带的海子湖面非常宽阔,元人不可能在此建澄清上闸。因为若在200多米宽的湖泊上建一个控制水位的船闸并不c现实,况且,银锭桥上、下游水位没有明显落差,用不着船闸来调节水位,考古也证明银锭桥处没有闸的遗迹。反过来说,如果银锭桥不是澄清上闸所在地,元代鼓楼在旧鼓楼大街的推测就难以成立,以旧鼓楼大街作为元大都中轴线的说法也就失去了依据。小石碑胡同工地正好在旧鼓楼大街的正南方,这里并没有向南通往河边的元代大道。所以说,元大都中轴线不会位于今旧鼓楼大街向南一线,把旧鼓楼大街看作是向南的宫殿中轴线是不可取的。

1998年,地安门商场二期工程开工,我们马上去勘查,看到湖岸从东向西一层一层地叠压着,向今天的湖岸推进,提供了元代以后什刹海东岸变迁的线索。2012年地铁8号线什刹海站西出口工程再次为我们了解元代积水潭东岸提供了机会。在火神庙和地安门外百货商场东侧的4座竖井中,有3座出土了元代湖岸遗迹。最南面的一座竖井,位于火神庙东南,旁临什刹海通往万宁桥的河道。在挖竖井的过程中,出土了当时的一段湖岸石壁,砌了五米高的大石墙,很壮观。石壁构造与万宁桥澄清闸金刚墙及其雁翅石壁相同,并与澄清闸西北侧雁翅石壁相接,是当年澄清闸水利工程的组成部分。当我们把北侧的石岸结构投射到南岸时,就会发现南边的石岸正好对着白米斜街,弧形的白米斜街应该就是元代积水潭的湖岸。

1998年陪侯仁之先生考察圆明园

侯仁之先生“经世致用”的治学理念影响了很多人

北青报:您担任侯仁之先生晚年助手,在您与侯先生交往的过程中,有哪些印象深刻的事?

岳升阳:侯先生是一个很严谨的人。那时候常有各种呼吁书找专家们签字,侯先生一定要先看一看这个呼吁是干什么的,跟历史地理有关的,他觉得行,才签字,如果不涉及历史地理、不是他研究的领域他不签字。他认为专家是有限度的,只是在自己研究的领域里是专家,他写文章或会议讲话都是围绕着历史地理这个角度来说的。

北青报:从继承侯仁之先生学术思想的角度看,您对侯先生的治学理念有哪些体会?

岳升阳:侯先生做人做学问有一种忧国忧民的意识,他从年轻的时候起,就深受中国古代经世致用思想的影响,他讲课很有感染力,他的思想影响了很多人。侯先生不是做枯燥的学术,他的研究都是贴近现实的,他把学术研究跟现实结合起来提过很多建议。比如侯先生为解决北京城市建设的紧迫问题,承担起北京城下埋藏古河道、河湖坑塘的研究,形成北京城埋藏河湖沟坑分布图,后来《北京历史地图集》有一幅图就是根据这个图做的。

1998年,北京市政府请侯先生给北京市领导讲北京城的历史,这对于侯先生来说可谓轻车熟路,但他治学讲课十分重视效果,言必有针对性,力戒泛泛空谈。他当时已经87岁,但还是亲自去莲花池和后门桥调查,我和北京市文物研究所王武钰先生陪同他前往。在后门桥恰好遇到一位居住在当地的70多岁的老先生,侯先生拿着笔记本,时而提问,时而记录,认真了解后门桥一带几十年来的变化,征求他对整治当地环境的看法。后来侯先生在《从莲花池到后门桥》的讲座中,提出疏通后门桥河道,实现水清岸绿的建议。北京市领导对此十分重视,两年多后,后门桥恢复了昔日绿水澄清的景象。

供图/岳升阳

文/北京青年报记者 李喆

编辑/韩世容