她是个普普通通的波兰女人,一如你我,围着“工作—家庭”的指挥棒,按部就班地过着两点一线的平凡生活。如果没有战争,她可能会度过平凡而幸福的一生:有一段美满婚姻,有一个健康的儿子,有一个让她充满幸福感的职业,有一座在自然环抱下的漂亮房子,有一群她视如己出的可爱动物。

她叫安托尼娜·雅宾斯基,华沙动物园长的妻子。第二次世界大战期间,她和丈夫雅安·雅宾斯基将被纳粹炸毁的动物园改作地下抵抗组织的中转站,拯救了300多名犹太人和纳粹抵抗者的生命。

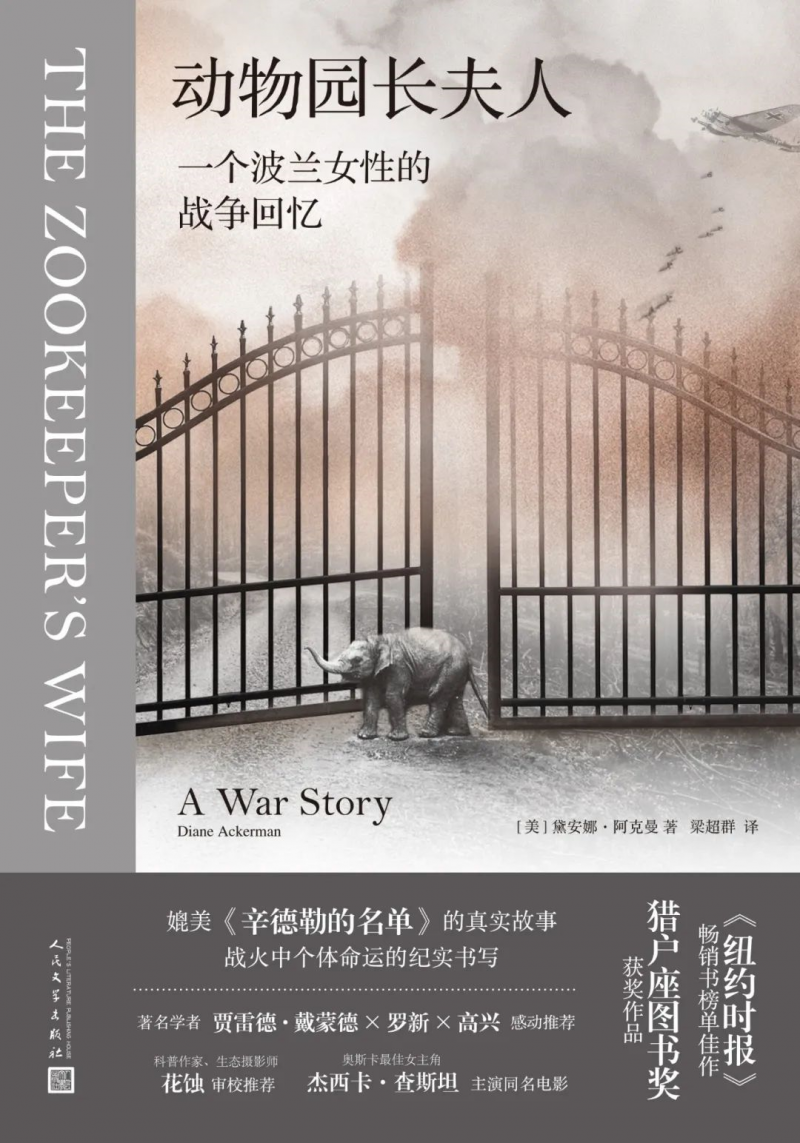

和战争中众多普通人的故事一样,她的名字长期湮没在历史的罅隙中,成为宏大叙事的一个注脚,数十年后,被一位同样热爱自然的女作家——黛安娜·阿克曼偶然发现,才有了这一段普通女性视角下的微观二战史。

微观史书写的特点是历史的碎片化与私有化。在这一维度,“小写历史”替代了“大写历史”,书写者和研究者的视角聚焦到具体的人的生活经验上,更多关注历史场域下人的境遇与价值,以及历史与人性的关系。

诚如英国历史学家劳伦斯·里斯所说,“人的处境对个人行为的影响远远超出我们的想象。”《动物园长夫人:一个波兰女性的战争回忆》回答的就是这样一个“处境”与“行为”的基本命题。

黑暗中的人性微光

“我们之所以这么做,只是因为这么做是对的”

作为第一个沦陷于纳粹铁幕之下的国度,波兰成了二战中损失最惨重的国家。在希特勒的战略版图中,他“把波兰当作一个战区,一个战利品,可施以无情的压榨手段,彻底瓦解其经济、社会、文化、政治结构”。沦陷的前五年,86万波兰人被驱离故土,背井离乡,130万波兰人被运往德国,充任苦役,33万波兰人直接被枪杀。二战期间,波兰死亡630万人,而当时波兰总人口才3100万人,死亡比例高达21%,平均每五个人就有一人死在了战争之中。

在这样的处境之下,波兰却拥有全欧洲规模最大、最成功的地下抵抗组织,成千上万人直接投身其中,仅波兰“家乡军”就有约50万成员;还有数百万普通民众在外围暗中支持。占领期间的波兰何以拥有如此强大的抵抗力量?诚如杜兰特在《历史的教训》中所言:“社会的基础,不在于人的理想,而在于人性。人性的构成可以改写国家的构成。”《动物园长夫人》正是从这一角度给出了答案。

2017年,同名电影由奥斯卡影后杰西卡·查斯坦主演

战争初期,安托尼娜的丈夫雅安就毅然加入“家乡军”,制造炸药、破坏德军装备、开办秘密学校、利用公职人员的身份暗中营救沦陷在华沙隔都的犹太人……每一件都是杀头的大罪,足以令妻子安托尼娜胆战心惊——要知道,“在二战时的波兰,哪怕是给口渴的犹太人端上一杯水,也会招致杀身之祸。”

诚如丈夫雅安所言,“她不参与政治,尽量远离战争,她胆子很小,却在拯救他人的过程中扮演了重要角色,而且从未抱怨过危险。”头顶时刻高悬利剑,她恐惧、焦虑、抑郁、绝望,却默契地从不过问丈夫的行动,身体力行地支持着“家乡军”的抵抗斗争:他们居住的小洋楼成了地下抵抗组织的秘密中转站。白天,动物园长雅安在外出生入死,完成一个又一个秘密任务。她操持着一个同时藏匿几十人和动物的“大家庭”,时刻绷紧神经,准备应对突如其来的危机与考验。

从她留下的文字记录看,从战争一开始她便自然而然蜕变为一名合格的“地下战士”,即使意味着要承受巨大的牺牲。雅安将之归结为一种“本能”,这种“本能”既包含人性、也包含动物性的一面:“她的从容自若能够瓦解最深的敌意,她的力量来自对动物的热爱,承袭了动物的战斗本能,为护佑同类无畏无惧地挺身而出。”

《动物园长夫人》记录了以安托尼娜和雅安为代表的数十个“拯救者”的故事,名单很长:包括庇护194名犹太孤儿、从容赴死的儿科医师雅努什·科扎克,以“美容院”的名义向犹太人传授化妆术、伪装术,拯救数百人的医生玛尔塔·沃尔特夫妇,被称为“底层人永远的保护者”、帮犹太人伪造大批证件的心理学家雅尼娜·布克霍茨,专门营救犹太人的地下组织“泽高塔”核心成员们,华沙起义期间勇敢的青年女通信兵哈利娜·考拉比奥夫斯卡……

从阿克曼的记述看,这类“拯救者”都是普通人,他们并不完美,却有着共同的人格特征:敏捷而果敢,行事光明磊落,又不墨守成规。尽管他们不惜牺牲自己捍卫所信奉的原则,却不以英雄自命。诚如雅安所说:“我只是在履行义务——如果你有能力救人性命,你就有义务做出努力。……我们之所以这么做,只是因为这么做是对的。”这便是雅安所说的“本能”,在危难关头、生死抉择的瞬间闪现出的人性微光。

绝境中人的价值

“身处一个危机四伏的世界,如何不让爱与幽默泯灭?”

“处境”之下的“行为”命题不仅包括身体层面,也包括精神层面。《动物园长夫人》不仅仅是一个关于“拯救生命”的故事,也是一则关于“拯救心灵”的故事。用书中的一句话来概括:

“身处一个危机四伏的世界,如何不让爱与幽默泯灭?”

二战时的欧洲,犹太人的“藏身处”大多隐匿在黑暗潮湿的地下掩体中,在几平方米的空间里安放十几张床、塞满三四十人,恐惧和绝望是生活的常态:

一波热烘烘的霉味扑面而来。从下面源源不断地喷发出一股恶臭,是霉菌的味道,夹杂着汗液的臭味、衣服的馊味、腐烂食物的酸味。

掩体中有些居住者躺在铺位上,陷在黑暗中,看不清楚脸,其他人围桌而坐。因为很热,男人都半裸着,只穿裤衩。他们的脸色苍白而疲惫,眼神中闪烁着恐惧和不安,嗓音紧张、焦灼。

这里人人都患上了可怕的抑郁症——这是一种无期徒刑。可怕的绝望。

在知情人眼中,这样的地堡已“堪称绝佳的藏身处”:由一个很有爱心的家庭照料,提供足可下咽的食物。相比之下,同样作为犹太人藏身处的华沙动物园堪称“天堂”。在这里,晚餐是盛在闪亮银盘里的油亮的红菜汤、喷香松软的烤面包、腌制的蘑菇酱和乌鸦肉酱,有时还有香甜的蜂蜜酒;当危险来临,滑稽的钢琴曲化身警报;珍稀动物被杀害、被夺走,那就让野兔、公鸡、幼獾、小猪、母猫、仓鼠和鹦鹉住进小洋楼,同躲藏于此的“客人”们一起,伴着音乐度过一个又一个难眠之夜……

小洋楼里的人们静静地坐着,欣赏“狐狸君”的钢琴音乐会。烛光摇曳,音符如隐形的群星,挂满大家内心的夜空。在这个被烛光与音乐点亮的世界里,时间和现实被屏蔽在外。……音乐向我们诉说着哀愁、紧张和恐惧,在房间里盘旋,穿过一扇开着的窗户。

在这里,死里逃生、身心遭受战争重创的人们竟奇迹般地找到了片刻的宁静和幸福,暂时忘记了周遭的战争……

在安托尼娜看来,以精神受损为代价求得躯体的苟活,并非生命之道。生命必须快乐,无论处于何种境地。尽管她做好了付出生命代价的准备,一直随身备着氰化物,在日记中时常流露恐惧、抑郁与焦虑的情绪,却如一株坚韧的向阳之花,竭力在“客人”藏身的小洋楼里鼓励幽默、音乐与欢宴。

小洋楼中的一位“居民”和它的两位高个子朋友,摄于20世纪30年代

这是绝境中的精神自救,并没有什么了不起的秘诀。劳伦斯·里斯在《奥斯维辛:一段历史》中描述过类似的境况:“在极度孤独的环境下,一个拥抱的意义比任何人所能想象的都大得多,因为它让我们重新感受到了我们渴望已久的,人的价值。”绝境之中,安托尼娜用她朴素的行动回答了这个问题:

她的过人之处之一,是决心在所有人都对危机、恐怖与无常避之唯恐不及的时候,仍然努力在家庭中保有游戏、动物、好奇心、奇迹和纯真的火种。

在安托妮娜看来,人类或许可以这样来理解战争,把战时岁月想象成”一种精神的冬眠,让思想、知识、技艺、工作激情、理解与爱全部累积于内心深处,任谁也无法夺走”,于是幽默成了反抗与自卫的形式,以此来对抗生活中的麻木与绝望。

自然的超验与疗愈之力

“被逐出自然以后,人才可能被毁灭”

这个平凡的女性何以蕴藏如此强大的精神力量?作为爱默生超验主义自然观的继承者,阿克曼借安托尼娜的事例阐发了自己的自然观:

被逐出自然以后,人才可能被毁灭;被自然放逐的流亡者只能通过追问与超验,才能在日复一日的生活中对抗精神的崩溃。

自然是安托尼娜寻得的“彼岸世界”。在诗人阿克曼笔下,如诗如画的自然成为人类放逐精神、逃避沉重现实的精神伊甸园。预感到战火将至,安托尼娜的第一反应是带着幼子逃到郊外去,用雷洋图夫卡小镇的美景抚平对战争的恐惧:

他们置身于葡萄藤的阴凉中,藤上花容尚未绽放,只有依稀可辨的花蕾,但花香已沁人心脾,比之玫瑰、百合、魔力,比之田野中最甜腻的黄色鲁冰花,葡萄花的香气更加柔和可亲……母子俩沉浸在寂静安宁的绿荫中,喧嚣的华沙似乎已在几光年之外,那是一段属于个体内心的广大距离,并不仅仅存在于现实之中。小楼里连收音机都没有,大自然成了唯一的课堂、消息源和游戏场。在这里,流行的消遣方式就是走进森林身处,去数一数林中的山杨树。

不唯安托尼娜,阿克曼在书中记录了数个普通人以投身自然寻求片刻精神解脱的事例。波兰着名雕塑家、安托尼娜的挚友玛格达莱娜·格罗斯在动物园找到了新的创作灵感,创作出一系列风格独特的动物雕塑;因为对昆虫的痴迷,华沙劳工局局长、德国人齐格勒和犹太昆虫学家西蒙·特南鲍姆结为好友,常抛开立场,在奇妙的甲虫王国里流连忘返;哈西德教派的拉比、犹太作家亚伯拉罕·约书亚·赫谢尔则通过对自然的超验体验完成精神上的救赎,指引身陷隔都的普通人通过对自然之美的冥想平静内心、缓解痛苦。他直接指出了困于隔都的人被剥夺自然之后的“幻肢之痛”:“这里没有公园、鸟雀和绿地,自然只存在于记忆中……被剥夺了自然就像被截了肢,它搅乱了身体的节奏,让感官陷入无可纾解的饥饿之中。”

阿克曼认为,安托尼娜身上具有与生俱来的超验主义精神,这是她克服战争创痛,在绝境中点亮人性之光的制胜法宝。用她丈夫雅安的话说,这是一种奇妙而特别的“天赋”,一种特殊的观察理解动物的方式。在她眼中,无论人还是动物,都是自然中无差别的一部分,她对自然有种天然的亲近,不会产生“害怕”与“戒备”这种天然的本能,能以平静、友好的“感应信号”化解恐惧和敌意。这种与生俱来的能力不仅让她成为了出色的动物学家,也在面对险境时一次次化险为夷。

用哈西德教派拉比赫谢尔的说法,“在鸟雀啁啾、牛羊低吟和人生喧嚷中,从所有这一切声音中,人能听见上帝的声音……”这近乎中国传统哲学中的“天人合一”之境。战争硝烟散尽,往事其行未远,如今的平凡岁月,亦不免常有“行到水穷处”的绝境之感。或许未尝不可尝试用这样的方式去理解人生之路,在鸟雀啁啾、牛羊低吟与人生喧嚷中,从这所有一切声音中,寻找自由与宁静的力量——即使在今天,也许特别是在今天。

编辑/陈品