费尔珀姆“塔楼”里的生活像一盏走马灯让人眼花缭乱: 激动、发现、魔法,以及狂热过后的清醒。魔法并非成功的捷径。新学期开始之后,我发现我的诅咒对象变得越发乏味了,上拉丁文即席翻译课时,他的报复心似乎更强了,而我自己依然是一个笨蛋。他不但使自己的论点由此得以证实,还开心地大笑起来。我在一条漫漫长路上继续跋涉,或者坐在一张白纸前面,准备倾吐心中的隐秘。可是只有洗澡的时候,那“隐秘”才会迸发而出,那时我又会为歉疚所苦。如果没有将一切都从下水口冲洗干净,而我又面对一个无所不知的女仆的鄙视,情形会怎样呢?

在“塔楼”居住的时候,除了母亲忠实的仆人——与我们形影相随的玛贝尔之外,还有临时雇用的厨娘——一位胖乎乎、乐呵呵又挺爱发脾气的少妇,和一个男管家。我们以前从来没雇过男管家。而唐纳德先生和书本上描写的男管家大相径庭。他是个瘦削、皮肤白皙的年轻人,穿一件羊驼毛外套。他很少刮脸。他说他的皮肤不好,得让面颊休息休息。有一天晚上,唐纳德在开晚饭上菜时追求厨娘。这场追求如何发展,结果怎样,一直是个谜。孩子们都被推出去,在饭厅里等着,玛贝尔满脸通红,送来了食物。

海利在“甜蜜的费尔珀姆”建造的这所房子很有意思。餐厅的天花板是用纸裱出来的,上面皱皱巴巴地画着天空。“天空”四个角落的“云朵”上都画着丘比特。有一次,腾空而起的瓶塞差点儿打中一位小天使。

在我的童年时代,写过很容易让人忘记的诗句、设计过假哥特式餐厅、养活着一位患精神病的妻子的海利,比另外一位朋友留给我的印象还要深。这位朋友住在一所茅草屋里,开往利特尔汉普敦和博格诺的公共汽车从他家门前驶过。那时候,布莱克对于我还只是听别人说过的一个名字,尽管一个屡受挫折的诗人正在我的灵魂深处搏斗、挣扎,要光临这个世界。

我说我要成为一个诗人,是因为起初我总是指望通过诗歌这种形式,把心中涌动着的杂乱无章的情绪表现出来。小时候,我读得最多的是诗歌。对于母亲那样的成年人,诗歌的谬误之处大概比散文要少。她不读诗,或者少女时代也曾读过,只是不解其意。我说我九岁时就浏览了莎士比亚的大部分作品,并无自命不凡之意。比起一般成年人,我对诗剧的语言自然不能完全理解,但我很欣赏其中的血雨腥风、电闪雷鸣;喜欢剧中人物的来来往往、出出进进;也喜欢舞台提示(那个神秘的字眼儿: 退场)。后来,我偷偷地爱上了散文。我读《世界新闻报》(News of the World)、《真理》(Truth)、《呼啸山庄》,读埃塞尔·M.德尔和埃莉诺·格林的作品。家里人发现我在读《温夫人的扇子》,于是这本不知道犯了什么天条的禁书很快便被锁进玻璃书橱。那里面还有不少不让我们看的书。作为补偿,他们塞给我一本《野橄榄王冠》(The Crown of Wild Olive),还有一本《芝麻与百合》。

随着时间的流逝,我懂得了隐藏在字里行间的奥秘。于是,书籍成了解除烦恼的良药。特别在费尔珀姆,青春期的骚动简直到了无法忍受的地步。我经常孤零零一个人到博格诺做短途旅行。大海落潮时的气味扑面而来,码头上的景色也还宜人。由《舞者卡佳娅》(Katya the Dancer)、《梅费尔的贝蒂》(Betty in Mayfair)和《圣女贞德》(Saint Joan)改编的剧目在这里巡回演出。那一切让人厌烦,又让人着迷。你懒洋洋地闲逛,见了牛奶巧克力就恶心,谁碰你一下或者多看你一眼,就激起一阵肉欲。而人家压根儿就不知道这对你会是一种挑逗。

有时候,在剧场或者在马路对过远远地看见我的妹妹,由哪位表姐或者哪位女仆陪伴着。我们虽是同胞兄妹,却很尴尬,都将脸扭过去,如同路人。

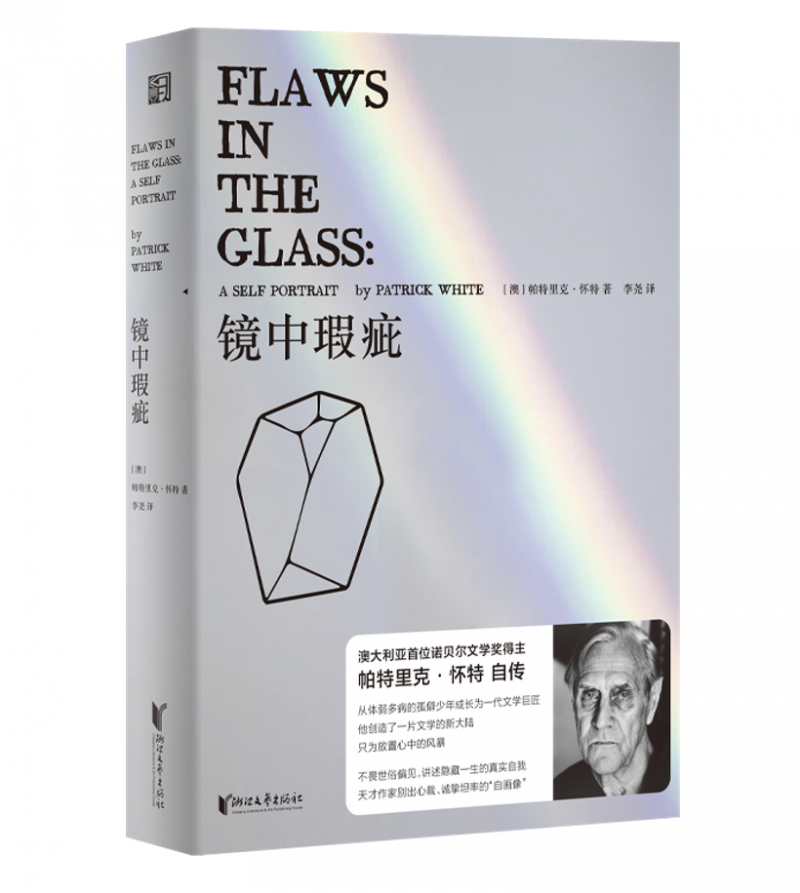

节选自《镜中瑕疵》作者:[澳]帕特里克·怀特;译者:李尧;出版社:浙江文艺出版社

来源:可以文化

编辑/韩世容