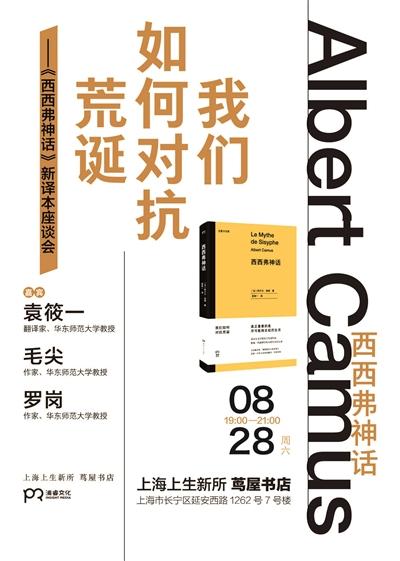

■主题:我们如何对抗荒诞——《西西弗神话》新译本座谈会

■时间:2021年8月28日(周六)19:00-21:00

■地点:上海上生新所茑屋书店

■嘉宾:袁筱一 翻译家,华东师范大学教授

毛尖 作家,华东师范大学教授

罗岗 作家,华东师范大学教授

让我们一起认识荒诞

探索当代社会中西西弗式的反抗精神

主持人:《西西弗神话》是法国哲学家加缪最重要的哲学论述之一,是其核心思想——“荒诞”哲学的集中体现。加缪将其“荒诞”的概念寄托在古希腊神话人物西西弗的形象上。西西弗一次又一次地推石头上山,再看石头滚落,周而复始,就像我们每天所经历的重复单一的生活。我们要如何在这种框架下面去获得作为人的尊严?今天很荣幸邀请到了该新译本的译者、华语翻译家袁筱一、作家毛尖和罗岗三位老师,带我们一起认识荒诞,探索当代社会中西西弗式的反抗精神。

袁筱一:这个世界上很多人都很爱加缪,我自己也是。加缪是很接地气的一个人,很容易亲近,他思考的很多问题,在大半个世纪过去的今天,仍然作为问题存在。对于一个译者来说,想接近他的最好方式就是翻译他——对,不是阅读,是翻译。你能够贴近他身边,进入他的思想,是一个非常珍贵的机会。其实从翻译的角度来说,加缪的作品,从语言上来说是很简单的。哪怕写哲学随笔,他用的也是非常生活化的词。从这个意义上来讲,他没有呈现出一个逻辑严密的哲学体系。他谈“荒诞”的时候,就是想到哪儿就讲到哪儿。这是很多人喜欢加缪的一个原因,因为你知道他所有的思想都来自于真正的生活。他就是通过这么普通的词,进入一种哲学的思考。

这本书里讲得最多的,是人类面临的一个生存境遇问题,他讲人类的生存条件。其实在二十世纪初,很多法国作家,小说家也好,思想家也好,其实都在谈这个问题,无论是借助小说还是哲学的方式。加缪大多数的句子是比较短的,他是一个非常擅长运用词语力量的人。

罗岗:这个新译本给我感觉就是——加缪又回来了。我们正经历疫情,疫情中我们很多人想读《鼠疫》,加缪一下子变得跟我们特别亲近。

最早读西西弗的故事,是在我们读大学的时候。当时还不是出的单行本,我印象中是《外国文艺理论译丛》中的一篇,翻译了《西西弗神话》中推石上山这一段。北京大学吴晓东老师在《读书》上写过一篇书评,《阳光下的苦难》,当时也是特别流行。那个时候我们读《西西弗神话》,更多会带着一种形而上的抽象思考——人生的意义是什么?某种意义上,我们都是在一个现代主义,或者更具体地讲,存在主义的氛围里面,来理解加缪的《西西弗神话》。

今天重读这本书,会突然发现其实“荒诞”并不是一种纯粹哲学意义上的思考,它带有很多生活化的因素。比如我们说到“荒诞”的时候,我们就会想到一个词叫“996”。因为这本书里很明确地讲到,我们每天上班、下班,然后回家睡觉、吃饭,如果我们每天像一个机械一样生活,我们不会去追问什么问题。当我们去问“我每天为什么都这样”的时候,“荒诞”就出现了。

在所有的哲学家中

加缪是最能唤起激情的一个

罗岗:加缪的身体很差,他的肺结核对他有很大的影响,所以他才会思考死亡。因为在青霉素发明之前,肺结核无药可治,得了这个病随时可能会死掉。他是1913年出生,1960年去世的,47岁。

加缪是出生在阿尔及利亚的法国人,他从来没有到过自己的祖国。因为父亲参军死掉,国家抚恤加缪作为一个“下等的”、殖民地的欧洲人,能够在阿尔及利亚上一个相对来讲比较好的小学、中学,后来好不容易去了大学。加缪实际上一直有一种身份认同上的困惑。某种程度上讲,他不是高级文化人。法国的哲学家基本上是巴黎高师毕业的,他们都有一定的师承关系,谁上了谁的课,然后拿到哲学学位,拿到哲学教师的资格,然后可能到外省去教书。比如德里达、福柯,所有的人都是这样的经历。跟这些人相比,加缪其实是完全的异类。他大学毕业以后,一开始想学写作,后来做了记者。加缪的语言为什么准确、简洁,而且富有活力?我觉得跟加缪做过记者、跟他的新闻训练有很大关系。

所以从风格上来讲,《西西弗神话》这本书本身就带有随笔或者手记的性质。这一点反而可能让它更容易接近读者。它不要求读者具有哲学史的训练,也不需要我们在阅读《西西弗神话》的时候有相对来讲完备的哲学史训练的准备。当然,《西西弗神话》也并不是对读者没有要求,它对读者的要求可能更多地在欧洲的文化和文学的背景下,而不是严格的哲学背景。这就带来一个好处,我们比较容易把这本书里面所讲的东西,跟我们自身的经验构成一个对话,把自己的经验也带进去。而这一点也恰恰跟他的身份、他独特的经历有着最直接的关系。

毛尖:我觉得我们今天在这里,主要是来分享两个议题:一个,为什么今天还需要重新来读《西西弗神话》?另一个,为什么要看袁筱一翻译的《西西弗神话》?

我就先讲第二个。加缪死的很早,47岁就死了,我们今天坐在上面的三个人都已经比加缪老了。他算起来好像是一个很早以前的哲学家或者小说家,但事实上我们都已经活过加缪了。在翻译的意义上来说,一个作家和一个译者年龄对等是最合适的。所以相对而言,我觉得我们基本上处在和加缪一样的情商、智商时段。所以袁筱一老师在这个年龄段来翻译加缪是非常合适的。对我来说,我觉得我一直还能看加缪,是因为在所有的哲学家中,他是最能唤起激情的一个作者。其实我一直没有把加缪当做哲学家,我一直把他当小说家来阅读的。前面罗岗讲得已经很透彻,加缪不是一个很有体系的哲学家,我们也一直没有把加缪当成一个很有体系的思想家来看。

加缪用激情进入思考

看加缪其实有和他肉身碰撞的感觉

毛尖:在我们读书的年代,经常像对暗号一样,比如我们在路上遇到,一个人说“世界痛苦”,另一个人就会说“人间荒诞”。“痛苦”对应着“荒诞”,但在那个时候我们说荒诞也好、痛苦也好,其实我们并不是那么发自肺腑地感受到荒诞或者痛苦。而是走过三十年以后,我们才深切地感受到,比如说“996”真的蛮痛苦的,看到周一就很难过,然后看到周五就觉得这个世界会稍微松懈一下。我们自己走过了那个时间段以后,就感受到加缪的那种亲近感,或者说加缪的那种真理性,是带有一种身体性的。

苏珊·桑塔格曾经谈过,如果要在所有的哲学家中选一个人做丈夫,加缪是最合适的。我不确定这句话是她说的还是误传的,反正网上传的很多,我觉得也蛮像桑塔格说的话。不管怎么样,加缪是用他的激情进入思考的,所以我们看加缪其实有一种和他肉身碰撞的感觉。这一点在《西西弗神话》中也有类似的表达,大概是说他的那种真理性是要通过身体来抵达的,不像萨特他是用思考来抵达的。那种激情、暗黑、绝望、没有明天的那种激情,都和加缪非常契合。

《西西弗神话》一直是作为一个哲学文本被阅读的,但我觉得它也可以作为一个非常好的小说被阅读。我在重新阅读这个版本的时候,有几个点我觉得特别触动我。一个是关于希望,还有一个就是幸福。“希望”“幸福”这些都是非常好的概念,我们经常会说生命就像一个盲盒,你不知道打开是什么,但是有些人会觉得打开如果是“希望”或者“幸福”的话,自己很幸运。但是加缪不这样看,希望也好,幸福也好,这些东西在他看来可能很多时候是危险的,它甚至是致命的,它还不如绝望。当然这是另外一个话题了。我觉得加缪在《西西弗神话》中对这些概念进行了重新的诠释,等会我们可以具体来谈它们和“荒诞”的关联。

袁筱一:其实加缪写《西西弗神话》的时候非常年轻,29岁。我上课的时候也经常讲《局外人》,这是他称之为“荒诞三角”的一篇作品。他有意识地把他们放在一起出版。《局外人》作为他的成名作一出来就成功了,这是很难达到的成就。比如同样从殖民地回到法国的像杜拉斯,她需要经过很漫长的时间才能够得到文学圈的承认。但是加缪很早就成名了。他在这样的年龄就写出这样的作品,这也是为什么《西西弗神话》饱含激情的原因。

没有事先存在的意义等着你去实现

也不妨碍你满怀激情地去度过生命的每一分钟

袁筱一:关于生命有没有意义,加缪其实是给出了一个答案的——意义就在于你明知道它没有意义,也不妨碍你满怀激情地去度过它的每一分钟,没有什么事先存在的意义等着你去实现。但这个结论,要到你经过这么多事情以后,你可能才能够理解。就是你真的是不用纠结,当你再也不纠结生命有多少意义的时候,你可以承认,其实活着本身比任何事情都重要。人活着,人经受各种苦难,其实就是人类的尊严,就是彰显人类尊严的最好的方式。

袁筱一

毛尖:他说生命力比生命重要。

袁筱一:作为个体的生命本身来说,其实没有一个人能够证明他个体的生命有高于别人生命的价值。这一点可能是到了这个年龄的时候我们感受到的,加缪还是给了人某一种“希望”,就是告诉你,活着本身比什么都重要。

还有一点,我们过去比较强调加缪的写作有一种激情,但其实加缪也认为人类的尊严是通过理性来彰显的。加缪是一个主张理性的人,阿尔及利亚战争爆发的时候,很多人要加缪表态。1957年,他拿到诺贝尔文学奖,在他的演讲之后,就有大学生提了这个问题。加缪回答:“我没办法回答你这个问题,因为我的母亲还生活在阿尔及利亚,我要考虑到她的安危。任何东西演变为暴力之后,其实正义和非正义就模糊了。”这是加缪一向的观点,他无条件地反对暴力。

我自己理解加缪,他还是主张我们对于自己的境遇有清醒的认识;在抵达认识的过程当中,每个人都有权利、有自由去阐述他的认识。他没有什么先见的东西,不认为这是唯一的真理,这其实也是一种理性的力量,这也是我比较喜欢加缪的原因之一吧。

加缪在战后的日子很难过,他在写《鼠疫》——即“荒诞三角”的另一个角的时候,他在某种程度上是被法国知识分子孤立的。一个穷白人的处境,在某种程度上比我们想象的要复杂得多。他的母亲接近于聋哑人的状态,也不识字,他有一个舅舅相对来讲有一点点钱,还是给了他一点点资助。

罗岗:刚才两位老师都说到了,加缪写《西西弗神话》的时候,其实三十岁还不到。他是把自己放进去的,他说:“突然,某一天,一个人发现,自己三十岁了,他确认了自己的青春。但同时,他也在时间上给自己定了位。他找到了自己的位置,他承认,他处在时间曲线的某个时刻上,他承认这条时间曲线他是必然穿越的,他属于时间。他感到一阵恐惧,正是在这之中,他认出了自己最有力的敌人。明天,就在他原本应该拒绝的时刻,他还期待着明天,这种肉身的反抗,就是荒诞。”

一个人,我们可能会说,活到30岁了,一事无成,就像加缪一样。想写小说,出了两本小书,但这两本小书一点影响也没有。加缪还有一个问题是“我是不是就要写小说了?“因为他还要养活自己。我印象中,他本来要去外籍军团做一个法语老师。他需要给自己定位自己要干什么。

接受了不可能改变终点

我们再来问我们的生活怎么过

罗岗:我想我们每个人都是这样,当我到30岁或者20多岁的时候,我大学毕业,但是我什么工作都没找到,或者找到的都很差,然后我就说,明天一定会更好,我可能将来要发财,我将来可能要怎么样。但是加缪说,当你把希望寄托到明天,就是给自己定位,把自己处在一个线性的时间中。你说明天会更好,明天是什么?明天的明天是什么?其实是已经给定了。我们所有的人都不可能改变给定的结局。

当然我们现在有很多科幻小说会讲假如人长命百岁,或者像马斯克说的,将来你的肉体死掉了,你的意识可以上载,然后将来有个什么合适的肉体给它。但如果真是这样的话,取消死亡的话,那人就会觉得很无聊了,对吧?你活那么长干嘛呢?所有写不死之人的境遇,都是所谓的反面乌托邦……

毛尖:我补充一下,有很多吸血鬼的电影,吸血鬼不能死,所有的吸血鬼形象都是很可怜的,就是他们自己厌倦了永生。

毛尖

罗岗:所以我觉得这就是肉身的反抗和荒诞之间的关系。但是我觉得这里面还可以继续深究下去,其实加缪不是那么简单地讲这两个东西,不是说没有希望了就随波逐流。

加缪在说的态度是说我们根本不需要去讨论这个问题,我们就按照惯常的逻辑生活。现代社会中,我们被机械化了,还有另外一个词来形容这种状况,叫异化,我们每个人都被自己身处的世界异化,因为我们都不再去追问终极的意义是什么。这样的话,我们就把终极的意义也就是“生命有什么意义”这个问题搁置了,甚至我们会用各种各样的现实愿望和欲望的满足来替代对这个问题的追问。

比如说周末,或者说放假,出去旅游。很多人会说我要用这样一种方式,把我从既定的位置中解放出来,所以旅游业就变成了一种反抗。人们感觉在旅游的时候可以放纵自己或者完成自我,在放松之后又可以回到既定的“996”的节奏中,这两者之间其实构成了一个共犯的结构。

这样的情况并不是加缪说的那种,因为加缪恰恰是要让我们看透,“996”是没有意义的,到阿尔卑斯山去滑雪、去旅游也是没有意义的。因为你最终都是要死的,你所有的努力都取消不了最终的荒诞感,取消不了生命的荒诞。但是加缪接着说,我们知道了这一点,然后我们要怎么去做,他是要问这个东西。所以某种意义上来讲,加缪首先是绝望,所谓的绝望就是我们知道我们不可能改变终点,就像鲁迅讲的“这个孩子是要死的”。先不要廉价地给人希望,不要给别人一个黄金世界的承诺,说你们将来一定可以到黄金世界里。其实不对,我们每个人都是要“下地狱”的,这是规定了的。但是在规定了要“下地狱”的情况下,我们再来问,我们的生活怎么过。

不给你廉价的承诺

并不等于你不能活出人的尊严

罗岗

罗岗:在这个意义上讲,加缪的荒诞不是消极的、不是无力的。西西弗走下山去的时候是幸福的,这是特别有名的他的原话。他感到充实,因为命运已经给定了。滚石上山,石头到上面一定滚下去。但是,不给你廉价的承诺,并不等于你不能够活出人的尊严。廉价的人道主义就是随随便便给别人希望,给你一个人性的关怀,你就觉得我们的日子好过了。这其实是一种麻醉。加缪是说,当我们明白这样一种状况的时候,我们怎么样才能活。

他讲了几种状况,还说我们要活出更多的人生,我们要活得更充实、精彩、更有意义。这些都在于你必须认识绝望的不可更改性这个前提。可能很多人会因为书名直奔那篇《西西弗神话》,其实加缪是用这个神话来对他前面讲的做一个形象化的提升。他讲了一个故事给大家,而且他发挥了这个故事,这个故事原来并没有这么多意义,是加缪发挥了这些意义。

很多人会说加缪写这些跟他的肺结核有很大的关系,因为加缪17岁就得肺结核了,而且在当时肺结核是一种不治之症。结核病对于加缪来讲,其实可以说是一种环境病,因为他贫穷、营养不良,还有卫生条件比较差。后来他搬到舅舅家,舅舅家是开肉铺的,就可以吃肉或者炖汤什么的,给他补充营养,之后他的身体状况改善。但是整体上来讲,肺结核对于加缪来讲几乎是不可逆的,他随时都可能死掉。《局外人》的前身是《垂死的人》,这部小说就讲他的状况,他觉得可能自己结核病发作一下子命就没了,但是他还很勤奋。他说要活得充实,就好像西西弗下山的时候,他没有被绝望压倒。所以从这个意义上来讲,加缪确实是一种人道主义。这种人道主义强调了人的尊严,我觉得这是经过绝望淘洗之后的人的尊严,人可以把握自己的尊严。

可能对于今天的我们来讲,如果“躺平”的话是很难理解加缪的。在今天我们重新来读加缪,让加缪重新回到我们当代的语境中,可能有这么一种积极的意义。

袁筱一:其实我觉得加缪是挺难谈的一个人,因为要谈论加缪,总是不免要把他抽象化。而一旦抽象化是很容易误导的,比如把他“鸡汤”化,说“我们要直面生命什么的”。

加缪有一句话是说——“这是对尘世的热爱必须付出的代价”。这句话我当时翻译的时候还挺感动的。原来的法文其实很简单,就是C"est le prix qu"il faut payer pour les passions de cette terre,就是非常平实的一句话。西西弗在人间的时候,他看到大海、阳光,他就不愿意回去了。后面他被拖回地狱,其实就是说他必须经历过所有的惩罚,包括西西弗推石头上山,这也是一种惩罚,这就是你贪恋人间所必须付出的代价。这么简简单单的一句话,会让你在想到“为什么我的生命其实没有特别的价值,我还是要活着”这类问题时,渐渐释然。

整理/雨驿

编辑/韩世容