10月的北京,气温逐日下降,水里的温度还要更低,水底还有淤泥,北京市公安局反恐怖和特警总队潜水大队副大队长李晓那却没有丝毫犹豫,换好潜水服后,就潜进了水底开展搜寻物证训练。除了环境艰苦,为了适应各项任务,特警潜水队员练体能、练耐力,每次水中训练都要打脚蹼2000米以上,每个人每年至少为训练用掉50个空气瓶……

他们无论春夏秋冬,一年四季7×24小时全天候备勤。“我们的队员必须要适应各类的水域情况。根据任务需要,无论多恶劣的水域环境都要去。说个不太好听的比喻,就是需要潜进去的是粪坑,我们也会毫不犹豫的下去,因为这是我们职业所在。”李晓那说道。

成立30余年

多恶劣的水域都要潜下去

1984年3月,原市公安局治安处治安大队组建了一支特殊的队伍——潜水组。

1995年,在原有潜水组的基础上正式成立了潜水队,并增加了涉案赃证物打捞等工作任务。

2006年,归建北京市公安局特警总队,成立潜水大队。时至今日,潜水大队依然是北京市公安局反恐怖和特警总队的一支攻坚处突的尖刀力量。

“最开始的时候,我们的装备也比较简单,背托、呼吸器、面镜、潜水服脚蹼,没有配备气压表,装备也都特别笨重。”李晓那告诉北青-北京头条记者,随着潜水队装备的不断更新换代,2000年已经有了深度表指北针、潜水电话等,相关设备在当时已站在了科技前沿。

随后,又有了水下手持式磁力仪、水下金属探测仪、水下机器人等现代化科技设备。

“我自己是2001年到队,也是从不会游泳开始,成长到现在可以带领全队执行打捞等任务。”李晓那说道,在潜水队成立之初,因潜水还未在社会普及,潜水队员的选拔本着“自愿”原则,从普通民警中选拔愿意从事潜水工作的警员参加培训。

现在条件好了,队员的遴选也逐渐倾向于选拔有潜水经历的民警了,李晓那自豪的说,“现在我们队可是藏龙卧虎,队员中还有来自北京和河北游泳队的专业游泳健将,也有具有海军经历的队员。”

据了解,和日常休闲潜水不同,执行公安潜水任务时,水域环境往往十分复杂,需要特警潜水队员克服心理上的恐惧。“其实我们的工作并不高大上,我们的队员必须要适应各类的水域情况。根据任务需要,无论多恶劣的水域环境都要去。说个不太好听的比喻,就是需要潜进去的是粪坑,我们也会毫不犹豫的下去,因为这是我们的职责所在。”李晓那向记者介绍道,很多水域里温度低、光线暗,还漂浮着很多水草甚至不明物,在这种水域中执行任务就特别考验队员们的适应性和能力。

“在这样能见度很低的水域,我们队员几乎是等于闭着眼睛在搜寻。”北京市公安局反恐怖特警总队潜水大队政委王晨旭补充说,“而如果在条件较差的水域下潜,队员在工作中面部部分皮肤会裸露在外,咬呼吸嘴时也会接触到水中细菌,一定程度上也会增加皮肤患病的几率。”王晨旭说道,被水域内水草或不明物划伤也是常有的事。

上岸后身上腥臭几天才能消

但成就感足以抵消“煎熬”

2006年,北京昌平某地发生一起案件,潜水队接到任务,需要在一片水域中搜寻出嫌疑人的作案工具,一把1.5米长的铁铲。提起那一次出任务,李晓那记忆犹新。“当时那片水域因水系不通,垃圾、绿藻遍布,导致水腥臭味较大。具体有多腥臭呢?之前我们出任务,周围都会有老百姓围观,那一次老百姓都站在百米之外,躲得远远的。”李晓那说道。

在这样一条水深2米的水域里,派遣下水的两名潜水队员,在300多平方米的水域范围内,搜寻了近2个小时。

“我们几乎是走着走着,就突然陷进水中的。”李晓那说道,“当时水底淤泥还有半米以上,泥里藏着的树枝、竹签等杂物更是数不清。”

每当有队员经过,水中的淤泥立刻四处翻涌,加上水面上有绿藻垃圾等漂浮物遮挡,水中的能见度几乎为零,潜水队员全程都只能靠双手来摸索。

在执行任务过程中,潜水队员和信号员提前将水域划分成若干区域,按片儿搜索。潜水队员在水中,信号员在岸上,两人靠一根绳子相互配合——潜水队员通过绳子的长度、方向,判断自己的位置;信号员通过水面上冒出的气泡,判断潜水队员的位置。

“潜水队员下水前还会和信号员约定暗号,比如信号员拽两下绳子,就是让潜水队员返回。”李晓那表示,每一名潜水队员同时也是信号员,根据任务的不同,互换身份。而在平时,队员们也会通过蒙住双眼,训练这种默契和迅速反应的能力。

最终,经过近2个小时不间断的下潜搜寻,在排除了众多干扰物后,铁铲终于被找到。

“因为水里还有好多水草,我一出水,身上粘的都是硬币大小的水草叶,就跟披着鱼鳞的鲛人一样。”虽然李晓那如今回忆起来语气轻松,但其中的辛苦不言而喻。

而对于潜水队员的“煎熬”却还没有就此结束。

打捞任务结束后,两名潜水队员身上的味道可谓“臭气冲天”。

属地派出所联系了镇政府的员工澡堂,希望潜水队员们可以尽快洗个澡清除身上的污泥。

“人家澡堂干干净净的,我们也不好意思直接进去,就在院子里用浇花的皮管子冲洗掉身上的杂物,再进入澡堂洗。”李晓那说道,但即便这样,身上的味道也还是难以去除,在回总队的路上,车里都被二人熏得臭烘烘的。

“但是完成任务后,我们的心情真的太激动了,什么腥味,真就没那么重要,心里都被完成任务的激动、自豪填满了!“李晓那说道。

其实,这样的任务,其实就是特警潜水队员的日常。

每一天都要面对未知的水域,未知的困难和未知的危险,但是只要任务需要,潜水队员就会义无反顾的冲上一线。“熟悉我们潜水队的人,闻闻我们院子里的停的车,就知道我们这两天是不是出任务了,”李晓那说。

2000米全程打脚蹼是日常

高强度训练只为保生命安全

特警潜水大队的队员无论春夏秋冬,一年四季7×24小时全天候备勤。为保证水下作业的时间效率,同时最大程度确保队员的安全,潜水队员日常的训练会着重在耐力训练,同时通过各类技巧训练增加队员处理水中突发情况的能力。

“虽然知识和技巧对于特警潜水队员至关重要,但体能训练才是一切训练的基石。”王晨旭说道。日常的体能训练大多会根据潜水的特点制定,如练习心肺功能的耐力跑,以及考验潜水动作标准性的打脚蹼练习,要求打脚蹼时膝盖绝不可以弯曲。“在夏季集训时,我们会带领队员们到京郊水库进行潜水训练,开船去,回程时就打脚蹼回。”李晓那表示,打脚蹼2000米训练,在平时每周都会至少进行两次。

“在自然水域打脚蹼2000米和在陆地上跑步完全不是一个概念,”李晓那补充说,“我记得以前有新来的队员第一次打2000米的脚蹼,打了快两个小时,上岸时已经完全感觉不到两条腿的存在了,几乎无法移动。”

即使是经验再丰富的潜水队员,遇到这种量级的体能训练,也依旧不能轻松应对。这种常态化的体能训练对每一位队员都是挑战。

“即使我已经在潜水队工作了十几年,我依旧不敢疏忽日常的练习”李晓那说,“因为执行任务时,动作熟练度和生命安全直接挂钩,只有不断的训练熟悉才能确保生命安全。”

队中为进一步敦促鼓励队员训练,会对训练用气量进行统计。空气瓶用的越多,说明队员训练量越大。在夏季集训的12天内,平均每个队员都要用尽20余瓶气。

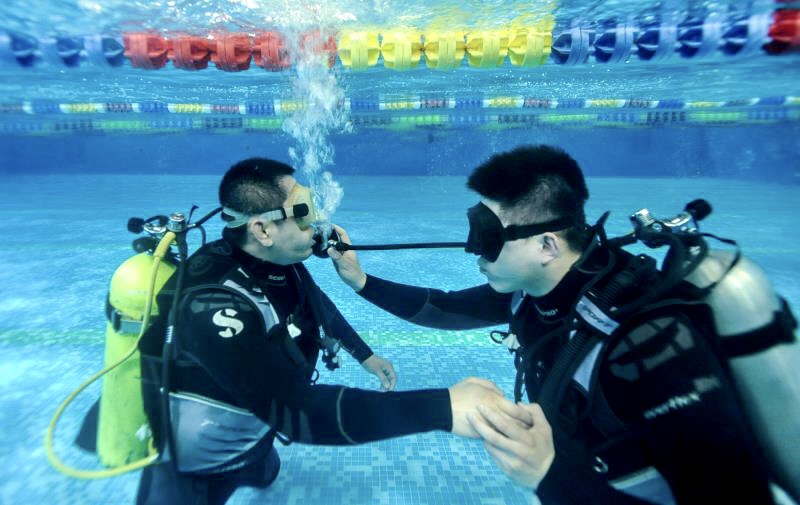

为进一步增加队员在水下作业的时间,特警潜水大队还要求队员熟练掌握水下换呼吸嘴的技术,用以熟练掌握侧挂潜水技巧。“侧挂潜水要求潜水队员在胸前两侧,各背一个空气瓶。”王晨旭表示,“侧挂潜水的优点在于增加下潜时长,同时两侧挂空气瓶可以帮助人保持中性浮力,既不上仰也不下沉,在执行任务时,队员可以稳定的保持在水中同一深度,保证不触底,不会在通行时把水搅浑。”

出水后头发丝冻硬

冰潜是对技巧和意志的双考验

作为全天候7×24小时备勤的警队,冰潜也是潜水队每年冬季必训的科目。在市局全警“大练兵”工作期间,这种艰苦条件下的训练更是成为磨练意志、提升能力的途径。“北京冬季水体结冰后,有时队员需执行冰盖下的潜水任务,所以要有相应的技术储备。”王晨旭说。

李晓那介绍,“在进行冰潜训练时,会由队员先在冰上选择合适位置,钻开一个三米长的三角形冰口,因为三角形的冰口相对稳定,不易被踩裂。”然而钻开冰口只是第一步,更严峻的挑战还在后面。

“有冬泳经验的人都知道,在冰水中活动会成倍消耗身体里的热量,体力容易透支,而且在出水的时候是体感温度最低的。”李晓那说起冰潜训练时一再强调,“而且冰潜和普通潜水不一样,普通潜水在哪里都能上浮到水面,冰潜却必须回到洞口才行。经历过冰潜的潜水队员往往具有过硬的心理素质和意志品质。”

出水上岸后,身上带的水气蒸发,加剧了热量的散失,如果此时再有寒风吹过,整个人真的就跟被丢到冰窖里一样“透心凉”。

“队员们上岸后,裸露在外的头发丝几乎会瞬间结冰,‘支棱’起来。”李晓那笑着说,“队员们执行完任务,就顶着满头的大冰挂,立马冲回车里喝热水。”

据了解,为确保冰潜安全,队员们在冰潜训练时要遵循“三一原则”,也就是空气瓶中空气用掉三分之一时,便要立即上浮,以防潜水队员在复杂的冰下环境找不到冰口,无法顺利浮出水面。

通过高强度的训练制度和一系列保障安全的训练措施,用李晓那的话讲,“特警潜水队队员在执行任务和服务群众的同时,也要保护好自己,确保安全完成任务。”

长年的风吹日晒,在强紫外线条件下训练工作,使得大多数特警潜水队的队员都皮肤黝黑。“每次总队开大会,一看全屋最黑的那几个人,就是我们潜水队的。”李晓那笑着说道。同时,因佩戴脚蹼,和工作中用手摸索前进的性质,导致他们脚踝、脚跟和手指上结了厚厚的老茧。被晒伤、皮肤割伤和患接触性疾病的风险也高于普通人。

可作为保证人民生命安全的警员,认真履行自己的职责是责无旁贷的。“总要有人去做这样的工作。”李晓那最后表示,“再苦再累,当任务完成,想到自己从警的初心、工作的意义,一切辛苦都释然了。”

实习生 刘欣宁

统筹/张彬

文/北京青年报记者 叶婉

编辑/王浩雄