张荣华

复旦大学历史学系教授。原籍江苏南通。

1957年8月19日出生于上海。

1975年3月至1979年8月在上海崇明长江农场“五七”5连工作。

1979年9月考入复旦大学分校历史系。

1983年7月毕业后考入复旦大学历史学系,跟随李华兴先生攻读硕士研究生。

1986年7月毕业后留校工作,在中国思想文化史研究室担任助教。

1990年晋升讲师,1998年晋升副教授,2013年晋升教授。

毕生精力倾注于教学与科研。乐于教学,悉心指导学生,培养中国近现代史、专门史、史学史等方向的研究生26名,指导本科生 君政学者2人、望道学者1人。他的课堂信息量大,富有思想性,吸纳中外学术新进展,见解独到,发人深思,深受复旦学子推崇。

2007年荣获第一届复旦大学教学贡献奖。

2009年荣获教育部历史学基础课程建设二等奖、上海市教学成果奖一等奖。

2011年被评为复旦大学“我心目中的好老师”。

2023年2月20日因病逝于上海,享年66岁。

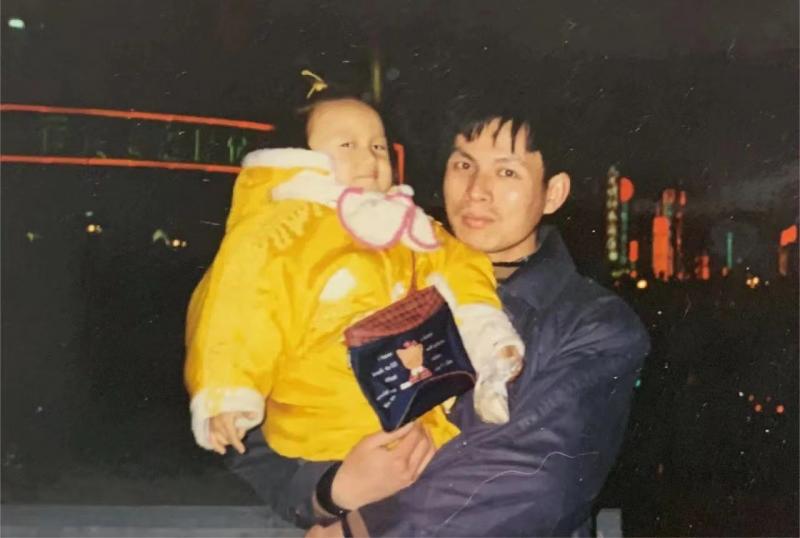

1993年,与三岁的女儿在外滩

我曾经有段日子过得不好 那时候最常想起荣华哥

◎周金泰(复旦大学历史学系2012级硕士、2015级博士,现湖南大学岳麓书院副教授)

“荣华哥”是我们历史系学生对张老师的昵称,这大概是好多年前学长学姐们的叫法,等到教我们时,荣华哥早已到了“叔”的年纪,但我们还是习惯叫他“哥”。

为荣华哥编纪念文集的消息刚出,我便已动笔,题目叫《最想念“荣华哥”的时候》,但写到一半放弃了,因为我在里面抒发了太多个人情绪,已不大像纪念文章。我不是荣华哥的弟子,只是选修和旁听过他课程的一名普通学生,但当他突然离世的消息传来,尽管互为“陌生人”,我还是呆在沙发上愣了良久。荣华哥很多行事风格影响了我,让我尊敬,让我想去效仿,就像那篇被我放弃的文章提到的:“我曾经有段日子过得不好,那时候最常想起荣华哥。荣华哥——或者说建构出来的‘荣华哥’,借用一种俗套说法,是我的精神力量。”

上述情感过于私人化,私人化的情感应该精心保护起来,不必示人。而且以荣华哥的性格,他大概也不喜欢有人写文章“宣传”他。但前不久,负责编辑文集的李路学长找到我,说希望有听过张老师课的学生也写些东西。这大概是冥冥中的缘分,但我已不准备继续先前思路,就简单记述荣华哥生命中的几个片段,作为对老师的怀念吧。

豆瓣一条令人印象深刻的评论

豆瓣有个小组叫“荣华哥同好会”,聚集了一众荣华哥的粉丝,主力自然是我们历史系的学生,但偶尔也会有几个选过公选课的外系学生在讨论区留言,其中有条令人印象深刻。

在讲完“腼腆”“声音小”“信息量惊人”“见解独到”这些对荣华哥的共有印象外,他又加了句评论,大意是这位老师有些古怪,让人好奇是不是受过创伤,期待历史系同学解答。我想说,这个好奇,历史系同学也有。荣华哥身上散发着一种神秘,他的“怪癖”不似天生,让人很难不揣测生命中是否经历过某些特殊故事。

但很遗憾,荣华哥从不讲这些,我们也始终不知道他身上的故事……

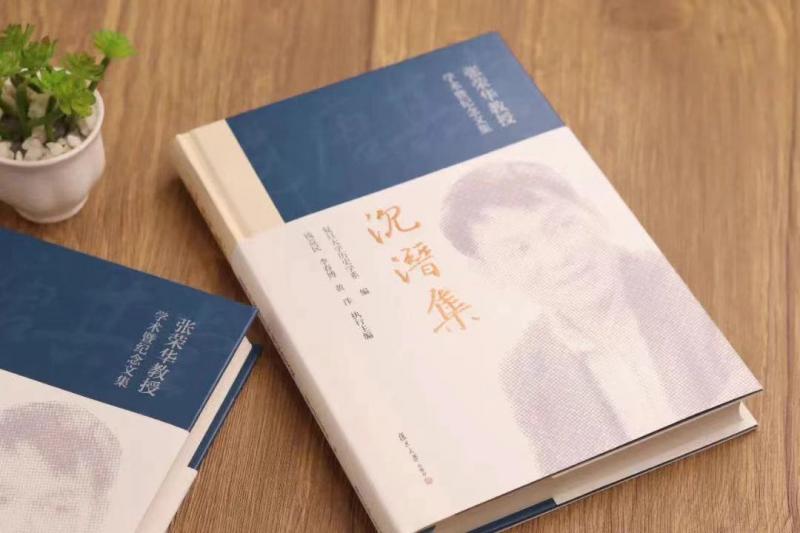

《沉潜集——张荣华教授学术暨纪念文集》

荣华哥其实很爱和学生交流

不擅交际是荣华哥的性格特点,但可能很少有人意识到,他其实很爱和学生交流。今年清明节,我回了趟老家,翻出了一直舍不得扔掉的“中国史学史”笔记,发现首页居然有荣华哥的手机号码,在“前微信”时代,公布私人联系方式在大学老师中相当少见,可见他内心还是很渴望和学生交流的。正是凭借这个号码,我还和荣华哥约过一次面聊,谈的是我在课程中很感兴趣的《史通》显隐叙事问题。那年春节,我还给荣华哥发了祝福短信,本没期待得到回应,但令人意外的是,短信刚一发出便收到回复。十多年过去了,我至今仍清楚记得内容:“同学你好,谢谢你的祝福,虽然我不知道你是谁,但祝你学业精进。”

如此真诚而可爱的文字,想让人忘了也难……

“中国史学史”课程特殊的两讲

既然提到“中国史学史”笔记,就不得不聊聊这门堪称“神奇”的课程。荣华哥的“中国史学史”讲得有多好,已无需我赘述,就说一点: 这是一门让人在学识之外还能感受到“温度”的课程。第一节“导论”课,荣华哥会提前公布他精心雕琢的课程大纲,共十五讲,单看标题就知每讲都精彩,吊足了我们胃口。

其中两讲标题让人印象最深,分别是第七讲“边缘人史学的视域和关怀”和第十三讲“史狱锻炼出模糊的镜子”。待到正式上课时,荣华哥特地调整了顺序,把这两讲排在了最后,似乎另有深意。

我觉得荣华哥讲“中国史学史”是有条主线的,概括起来就是:时势对于人性的压抑,以及在此背景下史家或明或暗的抗争,当然也有令人嗤之以鼻的逢迎。于是,每一讲的标题,我都怀疑它们与荣华哥存在关系:荣华哥也是“边缘人”;荣华哥虽未经历“史狱”,但肯定遭受着精神的禁锢……所以上文提到的那次面聊,我曾很大胆地问荣华哥:“老师,您说刘知幾《史通》有显隐两套文本,您的课程是不是也如此呢?”我期待着荣华哥露出一贯的“狡黠”笑容,来一句“这都被你小子看出来了”,但他几乎没有任何表情变化,只是默不作声。

这几年时常听到荣华哥准备将讲义整理出版的消息,但后来无不证明是谣言,而今谣言再也不会有了。但私心还是希望荣华哥的弟子们能将讲义整理出来,虽然这未必是荣华哥想看到的……

他知道学生们喜欢他

荣华哥有那么多粉丝,可他偏偏又不食人间烟火,讲课时几乎都不看我们,那他知道下面坐着的学生们都很喜欢他吗?据我观察,他应该是知道的。我曾经旁听荣华哥的“中国文化史十讲”,因为这门课是开给全校的通选课,历史系学生无法选修,只能旁听。第一节课照例要公布课程大纲,可那次不知怎么回事,荣华哥有一讲标题怎么也想不起来了。只见他不慌不忙随口问了句:“还有一讲是什么?有听过的同学提个醒。”由于下面坐着的大多是外系大一新生,尚不知接下来这个学期,眼前这位看上去有些怯懦的老师将给他们带来何等震撼,故无不惊讶于荣华哥原来那么受欢迎,课堂竟然会有“回头客”。但很遗憾,没人接话。我虽第一次听课,但已从学长们那里探听得主要内容,知道他大概遗漏了与“食文化”有关的讲题,但性格使然,不敢应声引起注意。荣华哥见无人回应,也并不慌张,只淡淡说了句:“看来没人听过,那我回去再查查。”我才意识到,他的这次“试探”毫无炫耀之意,只是不经意间流露出的自信。

荣华哥表面卑微,但内心其实极度骄傲,低调、独行、沉潜,反而赋予他极强的自我认同,那是他身上最吸引我们的气质……

荣华哥是好老师,荣华哥的学生也是好学生

荣华哥是好老师,但我想说的是,荣华哥的学生也是好学生。我读书那几年,历史系还是专门接收录取线边缘学生的“慈善学院”,真正有志于学的并不多。但每一级最优秀的那几个学生,无不推崇荣华哥,无不以获得荣华哥的认可为荣。

印象中,他指导过很多优秀本科生的望道、莙政课题。而且据我的观察,荣华哥师门中本校直研生的比例应该最高,这倒不是说直研生更优秀,而是再次想说明荣华哥的低调,荣华哥在复旦历史系是“扫地僧”般的存在,除非上过他的课,否则很难得知他的大名。但选择荣华哥作导师,就意味着失去另一些东西,比如这样一位在学界默默无闻的人,很难为学生发展提供“便利”。可尽管如此,还是有一批又一批极富才华且不计功利的学生“皈依”了他。

复旦历史系之所以了不起,不是因为她生产过多少引领性的学术成果,而是因为她包容了荣华哥这样的好老师,更因为她滋养出那么多喜欢荣华哥、选择荣华哥的好学生。我们庆幸,能在生命中最为蓬勃的年华见识到如此高贵的灵魂,尽管相遇的时间并不长,但已足够将我们的余生守护得很好……

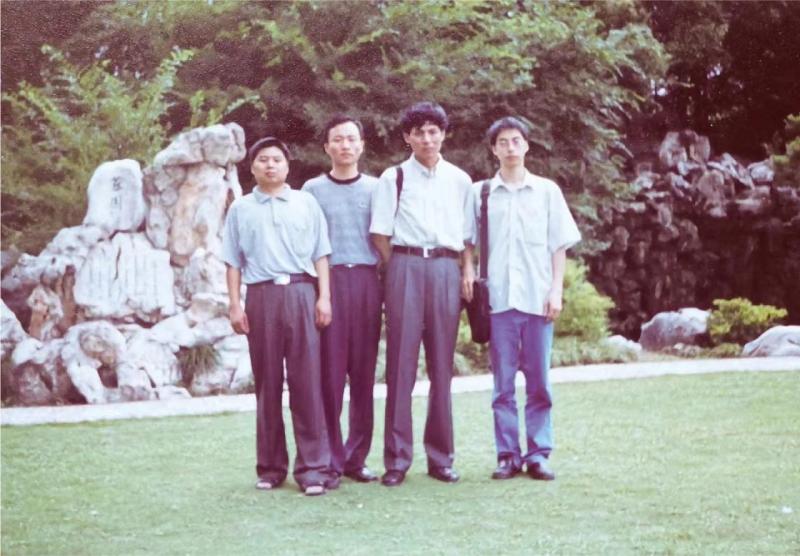

2002年6月,张荣华老师与当年毕业研究生钱益民、陈江明、施继辉合影于复旦校园

荣华哥送给我们两句话

荣华哥结课时会按惯例送给学生们两句话,好几届学长学姐都“剧透”过了。

待到我们上最后一节课时,大家彼此心照不宣,仿佛在期待一场神圣仪式的降临。

但当那一刻真正到来时,却并没有预想中的庄重,荣华哥平淡而坚定地念出了那两句话。

一句是叔本华的:“人生就是在对希望的憧憬与失望之间的永远的徘徊。”

一句是钱锺书的:“大抵学问,是荒江野老屋中二三素心人商量培养之事;朝市之显学,必成俗学。”

这两句话是送给我们的,但没有人怀疑,他其实也在说他自己……

最后,我还是想稍微提下那篇被我放弃的《最想念“荣华哥”的时候》。

在最想念荣华哥的时候我经历着什么,实在一言难尽。简单来说,就是我开始见识到学术生态的险恶、赤裸的规则与利益不断露出它们狰狞的面目,冲击着我的认知。我仿佛又回到了当年的“史学史”课堂,体味着千百年来那些赤子们抗争世俗的无奈。人性之恶浇灌出的华丽规则从未随着历史的行进而发生改变,所以独行或许才是真学者的宿命。但我没有荣华哥那样的境界,无法做到“完全逃离”,稍稍无愧老师的是,表面戏谑下仍保有不曾忘记的东西,那也是荣华哥曾经帮我守护过的东西。

我成不了荣华哥那样的光,但仍要努力生活在被光照亮的地方。

供图/史立丽