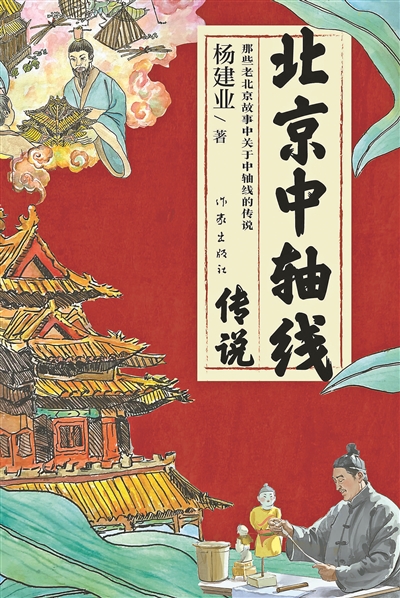

正阳门的“门”为何缺一钩?铸钟娘娘的传说又如何温暖了冰冷的铜钟?翻开最新出版的《北京中轴线传说》,一场穿越时空的文化行走就此开启——这里没有艰深考据,只有市井烟火、砖瓦间的集体记忆和非遗传承人半生追寻的文明密码。

杨建业是北京京城非遗人才创新发展联盟秘书长,他以非遗工作者与北京原住民的双重身份,在《北京中轴线传说》中,将个人成长与城市变迁交织书写,一个个口耳相传的传说,如散落星子,串起中轴线7.8公里的时空画卷。近日在接受北京青年报记者专访时,杨建业表示,传说不是历史的复刻,而是民间情感的生动映照,其中蕴含的坚守、智慧与乡土情怀,使中轴线超越地理坐标,成为一座城市的精神图腾。这本书不仅是文化记忆的载体,还希望通过“讲故事”让遗产走进人心,它既是一把读懂北京的钥匙,也是一面映照当代人文化传承责任的明镜。

把口头传奇 化为文字记忆

北青报:您希望《北京中轴线传说》成为一本什么样的书?

杨建业:我从小听爷爷、爸爸,还有街坊四邻的叔叔大爷们讲传说,虽然核心内容都差不多,比如八臂哪吒城、黑猴、乾隆赐匾都一处的故事等等,但每个人讲起来却不一样。就像大人给孩子讲故事,这会儿高兴,传说就讲得添枝加叶,精彩纷呈;过两天心里不痛快,可能几句话就把一段传说讲完了。同一段传说,这个人讲成这样,那个人又讲成那样。

《北京中轴线传说》这本书,是我把多年来积累的、一直在口头流传中不断变化的传说,用文字呈现出一个相对完整的样貌。可以说,《北京中轴线传说》是我把祖祖辈辈只用嘴讲述的、那些关于中轴线的神奇、深不可测的事情,在文字上变成了可以触摸的形象。我书写每一段传说,都尽量做到比口头讲述更完整、更生动,让比我年轻的人读到这些传说时,能有一个更全面、更便于参考的范本。

北青报:您认为这些口耳相传的故事,其独特的价值和力量在哪里?

杨建业:北京中轴线,是劳动人民用双手建设而成的,对构建北京这座城市核心的中轴线,人们自然充满浓厚兴趣。中轴线上的建筑、街巷、景物、史事、人物、老字号商铺、民俗风情等,都是人们茶余饭后的话题。

对历史事物、人物的客观陈述,有时并不能满足人们对其的赞美、歌颂或褒贬,所以才有女娲补天、大禹治水等神话、传说。北京中轴线的壮观、大美,对社会产生的深远影响,并不是文字考证和眼前的砖瓦彩绘就可以让人们满足的,所以才会产生神话、传说这类民间文学作品。

北京中轴线的历史与其间发生的事件,历来有史官所作的官方记载与民众保存的民间记忆之分。作为民间历史记忆重要组成部分的民间传说,因其口头创作与传播的特性,在传承过程中不断被讲述者依据自身的理解与情感倾向进行再创作。北京中轴线传说,正是老百姓以口述方式传承的中轴线历史,虽不等于事实本身,却真切反映了他们的思想、观念、憧憬与愿望。

北青报:书中的传说故事来源非常丰富,您是如何辨别、筛选和最终确定入选这些故事的?

杨建业:传说主要在民间传播。在改革开放以前,收集传说还相对可行,原住居民流动性不高,由城市改造引发的人口搬迁也较少。但如今,开展民间文学田野调查的条件已大不如前——很多原先住在中轴线附近的居民陆续迁走,而现在住在这一带的人,大多已不是老北京居民,他们对中轴线的传说了解有限。

我长期进行非物质文化遗产普查工作,2006年申报前门传说和天坛传说项目期间,这一问题就已十分明显。《北京中轴线传说》里收录的传说,主要来源正是我作为中轴线原住居民的亲身经历以及几十年来在这一带生活、工作的积累。与中轴线有关,大家耳熟能详的传说,这本书里基本都收录了。

北青报:在处理这些传说时,您是如何平衡其“民间文学”的浪漫色彩与历史记录真实性之间的关系?有没有遇到过某个传说与史实严重不符,但因其文化价值而最终保留的情况?

杨建业:北京中轴线传说是围绕着北京中轴线上的建筑、街巷、景物、史事、人物、老字号商铺、民俗风情等形成的口头民间文学。它的生成大都有实际存在的参照,但不等同于真实的史实。

比如历史上刘伯温并没有参与北京城的建设,但民间流传着大量关于他参与北京城规划设计的传说。因为在民间传说中,刘伯温足智多谋,人们愿意将北京城这个宏大城市的由来,与这个人物关联,认为这样使北京城显得更非凡。所以书中也收录了刘伯温修正阳门的故事。

民间文学的浪漫色彩不会影响人们对史实的判断,比如读《三国演义》比读《三国志》的人多,但并没因此而改变人们对三国历史的正确史观。

学习与成长经历 几乎都与中轴线有关

北青报:您既是北京原住民,又是非遗保护工作者,这两种身份对您收集中轴线传说有怎样的影响?

杨建业:我1962年8月出生在中轴线南端的天桥。从嬉闹的孩童时期,到上学、上班,我的生活一直围绕着中轴线。我1993年到崇文区文化馆文艺部创作组工作,2003年开展全国民族民间文化遗产普查,我成为全国第一批从事非物质文化遗产工作的文化馆人员。从非遗项目名录出现,到崇文区以及后来崇文区与东城区合并成立新东城区的非遗名录项目和非遗代表性传承人的申报、评审以及传承、普及工作,都是由我具体负责的。其中包括已经进入国家级非遗名录的《天坛传说》和北京市级非遗名录《前门传说》,以及同仁堂、全聚德、便宜坊、都一处等这些中轴线上的国家级非遗,都是我们日常工作的管理项目。众多的非遗项目代表性传承人都是我的好朋友。伴随着我的成长,中轴线上的这些传说就一直围绕在我身边。2018年,北京京城非遗人才创新发展联盟在故宫博物院建福宫成立,我是联盟的发起人和创办人,担任联盟秘书长至今,这些经历都有利于我传播北京中轴线传说。

北青报:有没有某个传说,您童年听长辈讲起时印象深刻,后来又在非遗工作中发现了更丰富的细节?

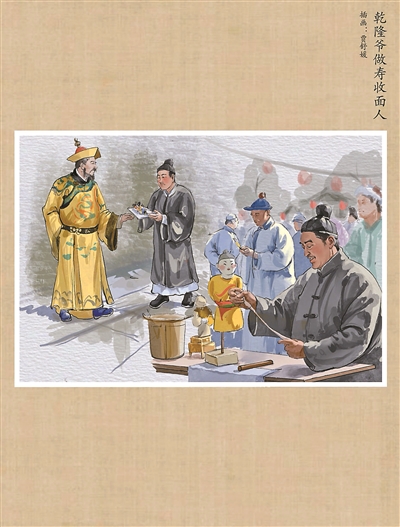

杨建业:这本书里收录了一篇《乾隆赐匾都一处》的传说,我小时候就听我爷爷和爸爸讲过。不少北京人讲这个传说时,还特别强调都一处的“都”本该用“独身”的“独”——说是当年皇上赐的匾上写的就是“独一处”,后来真匾被人偷了,才改成了现在的“都一处”。

我第一次进前门的都一处,是大姑带我到大栅栏买东西,中午顺道去那儿吃饭。店里人挤人,等座的都得站在饭桌旁盯着,一有人起身就赶紧把座位占上。我想站着吃,服务员却不给开票,说“要吃饭先找座”。可哪来的座?就算坐下了,也吃得不安稳——身后全是盯着你看的人,最后一口还没咽下去,就恨不得把你拎起来,他们好赶紧坐下。来吃饭的人络绎不绝。

后来,非遗申报评审工作启动,都一处烧麦入选了第二批国家级非遗名录。因为工作接触多了,我对都一处的技艺和他们店里人自己讲的传说,了解也越来越深,都一处烧麦制作技艺的代表性传承人吴华侠也成了我的好朋友。我们还一起完成了北京市非物质文化遗产丛书《都一处烧麦》的撰写。围绕这个传说,我们补充了不少鲜活的细节。读者在阅读传说之余,还能了解到烧麦的各种制作方法,甚至可以尝试亲手做一只特色烧麦。

北青报:从事非遗工作20多年,您个人与北京中轴线最深的情感联结是什么?

杨建业:我个人与北京中轴线最深的情感联结,源于童年时代的学习与成长经历——它们几乎都与这条线息息相关。我买的第一本小人书,来自天桥十字路口北边路西的那家新华书店,它离我家最近,不过如今那家店已经不存在了。

1978年“五一”,市面上恢复出版了一批中外名著,那时我还是个中学生,爸爸妈妈给了我几块钱让我去买书。当时每家书店到货的种类并不完全一样。前门大街上一共有三家新华书店:天桥十字路口一家、快到大栅栏路口南侧路西一家、大栅栏里面还有一家。每家店门口都排着长队,我从大栅栏里头那家开始排队,快到中午才轮到我。因为兜里钱不多,怕后面遇到更想买的书,所以我在每家书店只敢选两本。等我把三家书店都跑完,钱也花光,到家已经是下午快三点,连中午饭都没顾上吃。

我求学与成长路上读的很多书,都是在这条中轴线上得到的。最初的知识积累,正是从中轴线起步的。直到今天,我仍会常常去中轴线走走,这么多年从未间断。今年“十一”那天,我从永定门南广场出发,一路走到钟鼓楼广场,看节日里涌上中轴线的人们,看这一天的街景,整整走了六个多小时。这条线上让人驻足流连的场景太多,太迷人了。如今中轴线上仍在营业的书店,我每次经过还会忍不住进去转转。

传说中 能感受到北京人的胸怀与性格

北青报:您的身份跨越了学者、作家和文化研究者。在撰写这本面向大众的书籍时,您最大的挑战是什么?

杨建业:要说在书稿完成过程中遇到的最大挑战,可能是“如何在满足读者对文字阅读快感期待的同时,又不完全脱离口头讲述的原貌”。好在这些传说于我并非初次接触,也不是经由田野调查整理他人的讲述,而是将我心中积存多年的传说梳理成文。

在将传说落于文字时,我尽量保留口语讲述的特点。只是其中某些过于口语化、难以直接书面呈现的表达,在文字上做了个别调整。另外,口头讲述时有些情节转折过渡比较“生硬”,或有从文字角度看上去不够自然的地方,也适当进行了修饰,以使整体叙述更贴合阅读习惯。

北青报:您在整理传说时,认为这些传说折射出老北京人怎样的生活态度和文化心理?您希望读者从这些传说中读懂北京的哪些 “城市性格”?

杨建业:北京城区曾是众多行业人员汇集的市井社会,从事商业、服务业或手工业、制造业的劳动者众多,被称为“小市民”。这些人也是构筑社会的基层力量。他们长期处在都城文化和历史的影响和熏陶下,历史上帝王将相、英雄豪杰、文人墨客、工匠大师等人物和宫廷、庙宇、厅堂等文化遗存的传说,在他们的讲述中,你既可以感受到古都人民的智慧和灵气,也可以感受到社会民众想要追求的社会利益和想要表达的人生诉求。

对宏伟的建筑,这些传说赋予了人们对建设者智慧的叹服;对老字号的经营理念,传说给予了颂扬;对那些历史上没能给百姓带来美好生活的统治者,传说也会给予讽刺。传说中你能看到北京人把国事江山随时随地放在心里和嘴边,能感受到那种胸怀和爱憎分明的性格。

城市变迁 但记忆在传说中绵延

北青报:书中收录了工美附中学生创作的插画,为什么?

杨建业:请中央工美附中的同学们为《北京中轴线传说》绘画,是源于我2023年组织“前门的传说小小传承人大赛”时,工美附中同学们的作品,让我感到十分惊喜。工美附中的王校长也是一位非遗项目代表性传承人,他很重视学生的传统文化教育和非物质文化遗产项目体验,同学们与中轴线文化有很密切的接触,他们的作品也表现出了很高的技巧。其中的《乾隆赐匾都一处》《天坛益母草》《前门大街买东西》等作品都神韵十足。此次请工美附中的同学们来绘制插画,也是想通过这种方式,让青少年更多地了解北京中轴线传说。出版社把这些插画做成了明信片,与书一起封装,使其成为了一个独具特色的文创产品。

北青报:您认为这本书在 “留住城市记忆” 方面有怎样的意义?

杨建业:传说可以使消失的城市重生。因为很多传说是社会大众共同的城市记忆,城市会变迁,但延绵不断的传说,可以让人们随时组合起这座城市的形象、样貌,还原出其中生活的人物、事件等场景。其中的典型人物、典型事件还会在真实生活中被参考和仿效。

纵观中外,大多数古城名城的肇始与变迁,往往伴随着种种神话传说的滋生与发展。正史与传说,已然形成两个并行的文化系统,它们相互依存、彼此交融,最终可以整合为一种深厚的民族文化。

作为古都名城,北京城中流传的宫廷秘闻、宦官逸事、史事传奇、戏曲故事、名胜古迹等各类民间传说,像一种“润滑剂”,为城市文化提供了更富有生机的流传土壤。

一个民族或国家的历史,往往是官方记载与民间记忆组成的。正如德·哈·韦尔策在《社会记忆:历史,回忆,传承》中所言:“讲故事是支持记忆、保存过去,激活以往体验乃至构建集体认同的一个根本要素。”

北青报:如果有读者在读完您的书后,想带着书去“按图索骥”探访中轴线,您会给他们怎样的建议?

杨建业:我希望人们带着《北京中轴线传说》到前门大街上走走,这一段也是中轴线上传说最多的部分。你可以拿着这本书按图索骥,把那些隐藏在古建筑、老字号后面的神奇传说,一一探寻出来,那一定比听导游讲解更带劲、更有满足感。

北青报:中轴线非遗成功,您觉得对于中轴线,我们现在和未来应加强做哪些方面的工作呢?

杨建业:随着中轴线申遗成功,越来越多人愿意走近这条轴线,感受它的独特魅力。但北京作为外来人口聚集的城市,在文化发展上既需要兼容并蓄,也肩负着正本清源的职责。社会发展不断冲击着传统文化,网络时代中许多只为流量、不负责任的所谓“解读”,也在误导广大青少年。因此,对于那些真正在守护北京中轴线传说文化传统的传承人们来说,就更需要社会的关注与支持。

就我个人而言,我将持续办好“北京中轴线小小传承人展演”活动,吸引全国青少年参与,培养更多传承梯队。同时,也将与非遗传承人紧密合作,开发多款以中轴线传说为主题的非遗作品,打造沉浸式文旅场景,推动北京中轴线传说实现从口头到文字再到情景体验的完整传播链。

此前,我已编导了《摔出一片天》《前门人家》《同仁堂的传说之济世名言》《工匠的天空》等多部以中轴线为题材的话剧,并搬上舞台。未来,我将继续致力于将中轴线传说转化为舞台演艺作品,通过驻场演出的形式,让来自世界各地的友人都能感受到北京中轴线传说的恒久魅力。

文/北京青年报记者 张嘉

编辑/刘忠禹