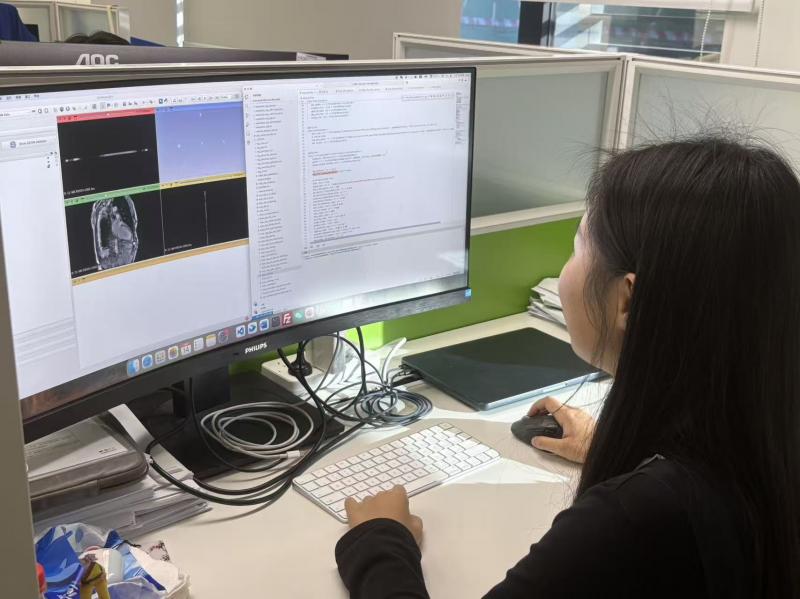

一颗跳动的心脏,如何变得“透明”,让医生一眼看清每一处结构与疤痕?这听起来像是科幻电影中的场景,却是95后“后浪”研究员苏子贤每天都在推进的现实。今年刚从利物浦大学博士毕业的她,没有留在海外,而是加入智源研究院生命模拟研究中心(以下简称“智源”),在张恒贵教授的指导下,主导“透明心脏”——一套全自动心脏3D疤痕重建与定量分析系统的项目。为了找到一个能随时观察、建模的心脏,她就用自己的心脏,扫描观察,做模型模拟。而她的经历,也是新兴AI职业——算法研究员们的一个缩影。

缘起:实现高中时期未完成的梦

高中时,苏子贤就曾想过学医。“人的生命和健康,是价值最大的方向。”她坦言,“人最应该关心的,就是身体的健康。”但因缘际会走上了计算机科学的道路。

正因如此,博士毕业后,她选择将两者结合,坚定地走向了“AI for healthcare”(生物医疗人工智能方向)。她回忆道,“我当时更多的想法是做一种偏交叉的方向,利用我之前学习的东西,能够去解决一些临床上的问题。”她希望能用技术减轻医生的负担,提高整体医疗水平。

揭秘:从代码走向病房的每一步

进入智源后,她发现这里拥有像大学实验室一样的创新氛围,无论是内部的“院长下午茶”活动,还是对外的智源大会,都在不断激发跨界思考。在苏子贤看来,要将AI的潜力转化为医疗场景的真实价值,最关键的核心竞争力并非是算法,而是工程能力——即系统化地、高质量地将一个想法从零到一实现落地的能力。

她负责的项目正是这一理念的实践。现在做的是1.0版本,她的团队后续将逐步融入仿真、大模型对话等更多功能,目标是最终能辅助医生完成如撰写报告、完成虚拟手术等复杂工作。目前,搭载在笔记本电脑上的软件即将进入临床测试,这是从代码走向病房的关键一步。

经验:建模型要像生活一样举一反三

科研之路并非一帆风顺。在实际应用中,她遇到了许多模型从实验室走向临床的典型挑战。

例如,从二维模型升级到三维模型时,她发现需要大批量的数据才能训练出来的一个模型,一旦真实应用场景的数据与原始训练数据不一致,模型表现就大打折扣。她与团队就需要不断调试,让模型在真实的应用场景下也能好用。

另一个挑战来自心脏疤痕的分割与可视化。目前AI模型的精准度尚不能完全满足医生要求。医生希望结合传统算法在此模型基础上自己能勾画。这就是她们正在不断调试的内容。这个过程需要耐心,更需要一种“多举一反三,多尝试”的思维,在她看来,这和生活很像。

记者手记:做真正能解决社会需求的事

在苏子贤看来,从学术研究走向产业实践,最大的转变在于“贴近实际问题”。她回忆起博士阶段的研究,大多是在一个已被搭建完善的框架内进行,那时的数据干净、任务单纯,科研的核心往往是在前人基础上做一些修补性的“创新”,以期发表论文。

然而,真实世界的工作完全是另一番景象。她提到现实中的数据会有非常非常多的问题,远非公开数据集那般整洁可用。工作的重心是需要具备强大的工程实现能力,去打通一整套流程。这个过程要求她不仅要处理充满噪声的真实医疗数据,还要学会与医生沟通、与团队协作,将一个想法从概念一步步变为一款可落地的软件。

她形容这是一种“有目的性地多试”,每一步都有相对明确的可行性判断,目标是将已有的技术进行有效整合与微调,最终解决临床中的具体问题。这种从“发论文”到“造软件”的思维转变,让她更深刻地理解了科研的价值在于其解决实际问题的能力。

苏子贤的选择并非个例。一批年轻人正脚踏实地选择贴近实际问题,做真正能解决社会需求的事。他们用行动证明:在这个技术奔涌的时代,最好的职业,是能让自己所学,为社会所用。

摄影/实习生 刘熙媛

文/北京青年报记者 温婧

编辑/刘忠禹