文/基思·布里默·琼斯 Keith Brymer Jones

我正坐在工作室里用黏土进行创作,这件事我已经做了 40 余年,就在这时,手机屏幕上推送了一则消息。那是一封邮件,它暂时打断了我正在收听的英国广播公司四台(BBC Radio 4)的节目。要知道,黏土和计算机是完全无法混为一谈的。首先,二者在实际操作层面显然就完全不同;其次,我此时此刻正在践行的这门工艺,几乎从人类开始通过创造力来表达自己时便已产生,而另一项技术(以其被大众熟知的形式)存在才不过 50 年而已。然而,这封邮件见证了古老工艺与现代科技的碰撞。邮件的内容是邀请我为阿什莫林博物馆的一本新书撰写序言。没错,正是现在你手中的这本书。

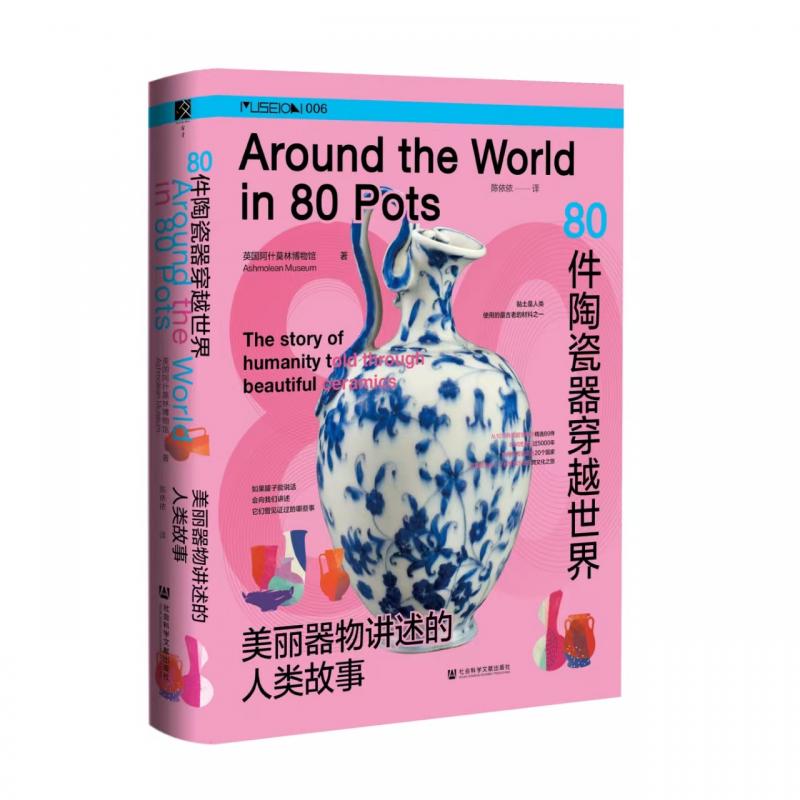

阿什莫林博物馆是全世界范围内的diyi座公共博物馆,第二座附属于大学(牛津大学)的博物馆。阿什莫林博物馆规划和创立于 1683 年,它收集了来自世界各地的藏品,并成为全球最重要的艺术及考古文物收藏之一。从博物馆成立之初,其馆藏便被形容为“包罗万象的珍奇物件”,令人叹为观止。能受到这样一家机构的邀请来撰写序言,我感到荣幸之至。

阿什莫林博物馆愿意专门出版一本书来展示其不同凡响的陶瓷馆藏,这并不令我感到惊讶。不过,书页之间这些美轮美奂、形形色色的器物,着实令我惊叹不已。

黏土是人类运用的最古老的材料之一。从最初那些人类为了盛水而制造的陶罐,到后来那些纹饰繁丽的器物,古往今来,黏土一直是我们人类发展史中很重要甚至是至为关键的一部分。它是一种极其实用的媒介,可以用来传达观念、抒发情感或交流信息。如果制作者愿意,他们的作品可以是一件既具象征意义,又具实用价值的器物——形式与功能在同一创作过程中得到了结合。根据制作者试图表达的内容,一件陶瓷作品可以跨越文化的边界,以一种独特的方式向观者进行倾诉,且这诉说往往掷地有声。

书中有几件器物可以追溯到公元前 3800 年。对于器物最初的创作者来说,这是一项不可思议的成就,因为他们的作品留存了数千年;同时,对于阿什莫林博物馆来说,这也是一种认证,因为博物馆的策展人能慧眼辨识这些东西的重要性,并且妥善保管着这些精美绝伦的藏品。

当坐在工作室里的拉坯机旁,我经常会想到第一只被制成的罐子,我是说,世界上第一只经烧制而成的罐子。在极高温度下烧制黏土的这一制作过程,使我们今天仍能有幸得见这些古老的陶罐。黏土在烧制时经历了彻底的转变。材料本身的分子结构产生了永不可逆的变化,从一种有机材料变为陶瓷。本书中的这些器物,是时光、思想与情感的快照,它们在人类发展史中屹立了数千年。你说,这难道不令人震撼吗?

任何一只罐子传达给我们的都远不只它的文化起源或是其制作者的身份,它同时向我们透露了使其问世所需要达到的技术水平。人类学家判断,陶器的发展标志着一个关键性时刻,即人类习得了一种更为实用的储存食物的本领,从而能够建立更为长久的定居之所。在陶器被发明之前,我们不过是猎人罢了,靠着在特定的时间所能捕获到的猎物存活下来。人类习得将种子、浆果和其他食物存储在耐久的容器中的这一行为,在人类发展史上是具有革命性的。这让我们有时间去思考、创造并得以摆脱只为生存下去而活着的状态。陶器使我们有机会以从前未曾设想过的方式向前发展。

书中一些器物呈现的纹饰和图像,是某个特定时代和地区独有的。这些纹饰为我们提供了视觉线索,让我们洞悉这些古老的文明和各文明之间的关联,以及这些文明的子民的信仰、价值观念和日常活动。

当翻开这本极富创意的图录,你会注意到,每当一个世纪过去,容器采用的制作工艺和装饰流程,都给器物带来了更为丰富的视觉效果,这源于烧制时采用的颜料和氧化物,有时也归功于更为多样的器形。为了达到这些装饰效果,人们需要进行长年累月的试验,探索如何才能利用大自然中的氧化物和矿物等天然成分,来烧制出如此美丽的釉层。我们即使只是想象一下这个探索的历程,都令人心生敬畏之情。而通过这些努力,终于实现比先前更加完善的生产方法后,这些苦心钻研器物烧制技术的人,在欧洲会被称为“炼金术士”,也就不足为奇了。他们通过魔法一般的过程,将矿物转变成玻璃质或釉质,制成了几乎可以永久保存的容器。

绘制纹饰的每一个笔触,制作者双手留下的每一丝痕迹,塑造过程中的每一次触碰,都永恒地留存在了黏土之上。这不仅令这些器物的观赏者沉醉,也令其制作者痴迷。也许,激励着各个时代的陶工坚定追求制陶艺术的正是这种期冀:在肉体从世间消逝很久以后,一个人的存在仍然可以依托其创造出的作品而得以延续。在这本书中的有些器物上,你可以看到陶工的指痕。正因为如此,器物就是其制作者曾经存在的鲜活证明,无论那是在 100 年前,抑或 5000 年前。

以书中最古老的一件器物为例——约公元前 3800 —前 3450 年的一只古埃及陶瓶(见第 22 页)。此器做工炉火纯青,外形出奇地符合当代审美。这只陶瓶得以被如此长久地保存至今,恰恰验证了制陶工艺的成熟。不仅如此,此器的工艺和器身纹饰所包含的动物形象,都给我们透露了许多有关古埃及生活的信息。制作者知道,通过对这样的器物进行打磨抛光,器物的表面会更密实,从而使成品变得耐久很多,因此对使用者来说更实用。我们开始意识到,这种创作形式,是通过多年来对泥土的化学特性的不断研究理解来实现的。制作者对此熟稔于心,一个简单的颜色选择便能产生令人满意的效果,这是多么鼓舞人心又不可思议。

这些器物跨越了时间,幸存于战争、饥荒、地震和其他自然灾害,成为一种恒久的提示,让我们联想到人类遥远的过去。如果罐子能说话,会向我们讲述它们曾经见证过的哪些事呢?我认为,它们时时刻刻都在诉说,因为仅仅是它们的存在本身就已经告诉了我们太多内容。

因此,正如我在本文开头所提到的,黏土和计算机是完全无法混为一谈的。不过,我想说的是,正如计算机运用算法与我们交流,陶瓷器就是失落古文明的算法,而且它们如今仍然在对我们诉说着。计算机是我们现代的通信方式,但无论那信息是抒发情感还是陈述事实,计算机可以在传递信息的同时用来盛水吗?它可以在描述一场变革的同时被用作托盘吗?最重要的是,5000 年以后它仍会存在吗?而一件容器,无论器形是简约还是复杂,它都会永远陪伴我们。几年前,我曾与一位知名策展人讨论过这个话题,他提到,由于碗的式样简单,在我们如今使用的器物里面,碗是极少数即使生活在 5000 年前的人类也能辨别其用途和含义的物品。让我们展开想象,一只陶碗,以及陶瓷艺术本身,实际上都是会比我们更长久地存在于世的设计经典。人类存在以来,陶艺是少有的跨越了其他所有发展进程的贯穿线之一。这是一门刻画生命本身的艺术——当然,我会这样说,是因为我自己便是一名陶艺师。