◎萧跃华

罗少强嘱友人寄来孙郁大作《闲话汪曾祺》(江苏人民出版社2022年10月),言下之意希望写点东西。我为邵燕祥、锺叔河的事情打扰过他,孙郁又是东家走出的著名学者,于情于理于进一步了解汪曾祺其人其文都必须认真拜读,黾勉交卷。

我徜徉于有点像文学简史或文学简论的“闲话”中,感受到了孙郁通过汪曾祺来写沈从文、闻一多、朱自清、浦江清、废名、朱德熙、李健吾、黄裳、黄永玉、赵树理、老舍、邵燕祥、林斤澜、贾平凹、张爱玲等一群人的匠心独运。汪曾祺的幼承庭训、名师亲炙、读书写作、文学地位、爱好交游、人生际遇,穿行于《爱的文学》《样板戏》《乡土气》《梨园内》《食与色》等三十一个章节,形象立体鲜活。多么有趣可爱的一位老头儿,难怪美籍华人作家聂华苓说:“老中青三代女人都喜欢你。”

“我应该当一个工艺美术师的,写什么屁小说!”

《一个儒者》说:“汪曾祺谈到自己的家谱多少还是有些自豪的。”他有这个资本。

汪曾祺出身于一个房屋、家具、习俗都很旧的旧式地主家庭。祖父是清末拔贡,没来得及参加朝考充任京官、知县或教谕就辛亥革命了。他拥有两千多亩田产、两家药店、一家布店,但自奉甚薄,花钱买字画古董却一掷千金,是个带有浪漫色彩和诗人气质的乡贤。他喝了酒常大声背诵唐诗。一次酒后和孙子聊天,忽然说起年轻时候的风流韵事,说得老泪纵横。父亲多才多艺,热心公益,充满童趣,活得很有兴致。他有句名言叫“多年父子成兄弟”。学校开同乐会,他应邀前往伴奏,胡琴一拉就是半天。儿子初恋写情书,他在一旁瞎出主意。他喝酒,给儿子也倒一杯;抽烟,一次抽出两根,总是先给儿子点上火。

“耳濡目染,不学以能。”汪曾祺从小对五行八作的生活充满好奇。他放学回家总喜欢东看看,西看看,看银匠錾罗汉,看篾匠做筢子,看车匠造大车,看灯笼铺糊灯笼,看各种各样店铺作坊,可谓百看不厌。他常到自家的两处药店玩,尤其是保全堂,几乎每天都去,熟悉药材的形状、颜色、气味和一些中药的加工过程,有时还动手搓蜜丸、碾药、摊膏药。他从这些手艺人身上,嗅到了一种辛劳、笃实、轻甜、微苦的生活气息。

汪曾祺热爱大自然的花鸟鱼虫。家中园里开了什么花,他第一个发现。祖母佛堂那个铜瓶里的花是他根据季节更换的。他乐意干掐花供奉的差事,还不时来点花样给长辈惊喜。大年初一,汪曾祺早早起床,选摘几枝腊梅,剥下骨朵,用花丝将骨朵穿成插鬓花,送给祖母、伯母、继母。她们梳了头就插戴起来,然后互相拜年。汪曾祺穿花的时候,服侍他的女佣小莲子常拿着掸帚在旁边看,她头上也常戴着他的花。汪曾祺到晚年还很得意少作:“我应该当一个工艺美术师的,写什么屁小说!”

这个“工艺美术师”就读西南联大时穷得没钱吃饭,睡懒觉不起床,逃课,必修课体育也逃。大二英语考试睡过头记零分。留级一年补考合格,又不接受国民政府征召给美军当翻译,作开除论处没有拿到毕业证书。沈从文从他作品中看出带有悲观色彩的尖刻、嘲弄、玩世不恭的态度,郑重提醒:“千万不要冷嘲。”汪曾祺到上海后又写信讲到这点,要他对生活充满热情,即使在任何逆境之中也不能丧失对于生活带有抒情意味的情趣,不能丧失对于生活的爱。1961年1月15日,汪曾祺写信向恩师报告下放劳动的收获,沈从文热情鼓励:“应当想象得出我高兴心情。能保持健康,担背得起百多斤洋山芋,消息好得很!……只要有机会到陌生工作陌生人群中去,就尽管去滚个几年吧。”

生命的成熟“是要靠不同风晴雨雪照顾的”。汪曾祺在风吹日晒雨淋雪打中皮实了,通透了。有人问他:“这些年你是怎么过来的?”他们大概觉得汪曾祺的精神状态不错,有些奇怪,想了解他是凭仗什么力量支撑过来的。他回答:“随遇而安。”《安之若命》引用他一段话解释:“丁玲同志曾说她从被划为‘右派’到北大荒劳动,是‘逆来顺受’。我觉得这太苦涩了,‘随遇而安’,更轻松一些。‘遇’,当然是不顺的境遇,‘安’,也是不得已。不‘安’,又怎么着呢?既已如此,何不想开些。如北京人所说:‘哄自己玩儿。’当然,也不完全是哄自己。生活,是很好玩的。”

绘画、书法,京剧、昆曲,做饭、喝酒……汪曾祺骨子里有种快乐哲学的基因,他高雅与世俗兼容并蓄,享受着平民化的生活乐趣。《黄裳》说:“汪曾祺不得高寿,乃痴心于现实的美意,自己深陷在艺术的享受里,饮酒、游玩,耗费了许多时光。”似有求全责备之嫌。如果汪曾祺像黄裳一样“更能沉潜下来,默默地在书海里游走,不为外物所扰”,那他还叫汪曾祺吗?!

“我觉得孔子是个很有人情的人”

汪曾祺选编自己文集时有个奇怪感觉:一个人成为作家“这多半是偶然的,不是自己选择的”。这与苏辙《东坡先生墓志铭》所说“公之于文,得之于天”有异曲同工之妙。他给作家的社会分工定位:“我觉得作家就是要不断地拿出自己对生活的看法,拿出自己的思想、感情——特别是感情的那么一种人。作家是感情的生产者。”并说他的作品一部分感情是忧伤的,一部分有一种内在的欢乐,一部分由于对命运的无可奈何转化出一种常有苦味的嘲谑,还有些是三者混合一起的产物。

感人心者,莫先乎情。感情从何而来?

从生活中来。

汪曾祺的生活足迹主要在家乡高邮和昆明、上海、北京、张家口。上世纪五十年代初,他任北京市文联《说说唱唱》杂志编辑五年多,最大收获是了解了北京的底层文化,结识了身上散发着好玩气息的主编老舍、赵树理那样的前辈,学会了“如何从百姓中学习语言、提炼语言,如何在民间戏曲中感悟表达的神采”(《大众之音》)。老舍、赵树理放得下读书人的架子,执著从市井和农村生活中打捞美、创造美,市民、农民成为他们心头的艺术之母。老舍“对平民的爱与观照,有点基督徒的意味,将大的悲欣融入其间,内心热流滚滚”(《老舍先生》)。

沙岭子农业科学研究所,是汪曾祺下放劳动过四个年头的地方。他与农业工人同吃、同劳动,晚上被窝挨着被窝睡大炕。他们在田间、果园、床头跟他说过不少心里话,没有顾忌。汪曾祺零距离观察农民,知道中国的农村、中国的农民是怎么一回事,“这对我确立以后的生活态度和写作态度是很有好处的”。

汪曾祺接触的大多是普通人。他每到一地喜欢逛菜市场,进小酒馆,感受升斗小民的烟火气,从他们身上发现美好的、善良的品行。他认为:作家想象和虚构的来源,一是生活的积累,二是长时期的对生活的思考。他发现生活里的某种现象有所触动,感到其中的某种意义,便储存记忆里,作为想象的种子。然后带着对生活的全部感悟,对一角隅、一片段反复审视,从而发现更深邃、更广阔的意义。井淘三遍吃好水,生活的意义不是一次淘得清的。他可遇而不可求的某些题材在记忆里存放了三四十年。

从书本中来。

汪曾祺坦言受影响比较深的作家:“古人里是归有光,中国现代作家是鲁迅、沈从文、废名,外国作家是契诃夫和阿左林。”如孔子算作家,当名列榜首。汪曾祺自称“我大概受儒家思想影响比较大。……我觉得孔子是个很有人情的人,从《论语》里可以看到一个很有性格的活生生的人。”他把孔圣人定位于人情、审美层面,略去了社会事功。看评剧《鞭打芦花》,他推测剧作艺人未必读过《论语》,但他们“掌握了儒家思想最精粹的内核:人情”。读《震川先生集》也就《先妣事略》《项脊轩志》《寒花葬志》等几篇散文,他想不明白:归有光这个“思想迂腐的正统派,怎么能写出那样富于人情味的优美的抒情散文呢”?

汪曾祺主张读和自己气质相近的书,“读得下去就一连气读一阵,读不下去就抛在一边”。他读得最多是《荆楚岁时记》《东京梦华录》《岭表录异》《岭外代答》《植物名实图考》《花镜》《梦溪笔谈》《容斋随笔》等节令风俗、方志游记、草木虫鱼、书论画论、野史笔记。鲁迅的书他感兴趣的是方言、谣俗、民风。这种趣味杂览法,使古人神韵悄无声息地浸润着汪曾祺的文字。相反,没有杂学的作家,文字就显得过于简单。《杂学》举例:“比如巴金,是流畅的欧化句式,是青春的写作,优点是没有暮气,缺的是古朴、悠远的乡情与泥土味。”这是不刊之论,汪曾祺的文字确实比巴金的有味、耐读。我们放眼晚清之后的文人,鲁迅、周作人、郑振铎、阿英们之所以文章写得好,无不皆因多通杂学。

汪曾祺不仅读书注重人情味,而且“齐家”亦有乃祖、乃父遗风。他家孩子有时跟着母亲叫他“老头子”,孙女也这么叫,亲家母说这孩子“没大没小”。可汪曾祺觉得:“一个现代的,充满人情味的家庭,首先必须做到‘没大没小’。父母叫人敬畏,儿女‘笔管条直’,最没有意思。”

“人情之所感,远俗则怀。”汪曾祺将孔子的仁心、恕道与老百姓的“讲人情”相提并论,上升到伦理道德支柱的高度,格调或许不那么高大上,但这种尘俗化的“三观”满满的人情味。

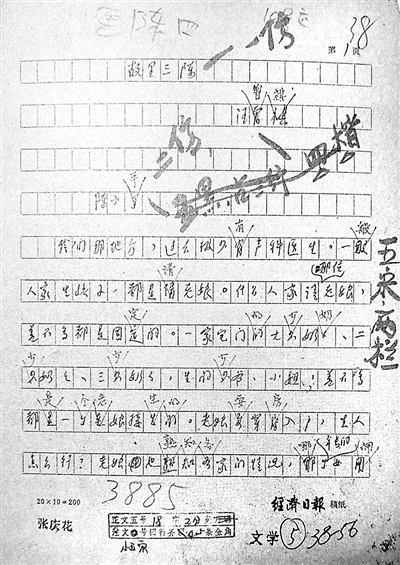

《故里三陈》手稿

“总得有益于世道人心”

《革命话语》《人间世》等论及汪曾祺与孙犁都是现实主义作家,都远离文坛热闹,都关注凡人小事,都敬畏母语文字,都热心奖掖后进,都身后著作一版再版。他们近在咫尺,缘锵一面,彼此欣赏。

汪曾祺《随笔写生活》说:“孙犁同志有些小说几乎淡到没有什么东西,但是语简而情深,比如《亡人逸事》。这样的小说,是不会使人痛哭的,但是你的眼睛会有点潮湿。”孙犁《读小说札记·五》说:“去年读了汪曾祺的一篇《故里三陈》,分三个小故事。我很喜欢读这样的小说,省时省力,而得到的享受,得到的东西并不少。”并谦称“所以不能与汪君小说相比”。其实,他们“和而不同”之处更多,将来有机会再细说这个话题。

汪曾祺没有写过重大题材,没有写过性格复杂的英雄人物,没有写过强烈的、富于戏剧性的矛盾冲突。他所追求的不是深刻而是和谐。这是由生活经历、文化素养、精神气质所决定的。他笔下的市井小说、散文,人物身上大多留有传统文化的印迹。他写作强调真实,大都有过亲身感受,写的人物也大都有原型。祖父、外祖父、中学老师、药店掌柜等熟悉人物(包括自己)的特点,被他移花接木到别人身上去了。偶尔也“杂取种种人,合成一个”。但多以一个人为主。他对于所写的人有自己的看法,自己的角度,为了表达自己的什么“意思”会有所夸大,有所削减,有所改变,加入作家通常所说的主体意识——假设和想象,但总还是和某一活人的影子相黏附的。完全从理念出发,虚构出一个或几个人物来,这种事他从没干过。

欧阳修的文章成于“三上”(马上、枕上、厕上),汪曾祺也八九不离十。他每天睡醒赖在床上,边抽烟边打腹稿。吃完早饭去菜市场,路上也是边走边想。坐在沙发上喝茶或闭目养神,脑海里想的还是这些东西。全篇各段都想好,腹稿大体成型,几乎能够背出,然后凝神定气,一气呵成。当然也有修改或重写过三四篇的作品。这是他追求文字如“春初新韭,秋末晚菘”。

汪曾祺受国画、民歌、戏曲影响,文字富有音乐感。他认为:“语言的美不在一句一句的话,而在话与话之间的关系。”像包世臣论王羲之书法所说:“如老翁携带幼孙,顾盼有情,痛痒相关。”他的语言拆开来每一句都是平平常常的话,放在一起母语无与伦比的优美和劲道就彰显出来。他六十岁写的东西抒情味比较浓,写得比较美。七十岁后越写越简单,越写越朴素,越写越平实,文章醇厚绵长,更有味道。这些《墨痕内》作了注脚。

汪曾祺的作品不大关涉政治,与《各自的路》中自觉走鲁迅之路的邵燕祥的执著当下,对社会丑恶现象毫不留情地揭露和批评形成反差。但殊途同归,他们的思想是相通的,都热爱自己的祖国,只是“走法各异”罢了。汪曾祺的社会责任和艺术良心似小桥流水。他反复申明:作品写出来放在抽屉里是个人的事,拿出去发表了就是社会的事,总会对读者产生这样那样的影响,这事不能当儿戏。他有一个朴素的、古典的想法:“总得有益于世道人心。”他希望自己的作品能够引起读者对生活的关心,对人的关心,对生活、对人持欣赏的态度。这样读者的心胸就会比较宽厚,比较多情,从而使自己变得比较有文化修养,远离鄙俗粗俗,变得高尚一点,优雅一点,自觉地提高自己的人品。

“写作颇勤快,人间送小温。”汪曾祺笔下过滤掉悲苦的、惨烈的、颓废的东西,精心呵护着文字的美好和纯洁。无论小说《异秉》《受戒》《岁寒三友》《大淖记事》《八月骄阳》《职业》《仁慧》,还是散文《沈从文转业之谜》《赵树理同志二三事》《闻一多先生上课》《泡茶馆》《跑警报》《旧病杂忆》《沽源》,这些优美的文字给人欢喜,给人温暖,给人力量,给人希望。

白璧微瑕的是,“闲话”想表达的内容比较多,文学语言用得比较多,偶尔有散光甚至喧宾夺主的时候,文风也与汪曾祺所倡导的“语言的朴素”微有不同,可能妨碍大众读者的阅读兴趣。但作为文学教材和专业读物自可另当别论。

编辑/王静