“刮了一天的大风,到晚傍晌才慢慢儿地歇了。大概是刮累了,尘土狼烟把路上的人都刮得像土猴儿似的,头发眉毛上像打了一层黄霜,北京城一到春季天,隔三岔五地就有这么一刮。”

“风一停,城南平安路上行起来,路西边一溜大灰山墙占了大半条街,这是白府的院墙,府门朝南,是京城有名的白家老号 ‘百草厅’的府第。”

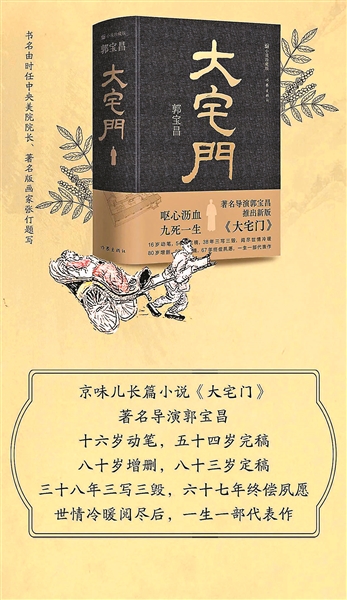

这是著名导演郭宝昌在16岁时为其小说《大宅门》写的开篇,而今,这两段文字终于等来机缘被印成铅字。小说《大宅门》即将由作家出版社推出,个中过程令人唏嘘。在出版之际,当时还在病中的郭宝昌导演接受了北京青年报记者采访,讲述了《大宅门》“一著一生”的故事。

采访结束后,郭宝昌导演与记者相约10月21日再见,这一天,他本来计划约众亲友聚会,祝贺他新书出版。没想到天不遂人愿,10月11日,郭宝昌病逝,消息传来,令人扼腕痛心。

郭宝昌导演生前最后留影

16岁写第一稿被母亲烧掉

郭宝昌原名李保常,出生在北京一个贫困工人之家,父亲冻死于街头,李保常两岁时被母亲卖掉。几经转卖之后,被京城名门乐家乐四老爷收为养子,随母姓改叫郭宝昌。现实中的“大宅门”是有“国药第一家”之称的著名老字号。郭宝昌在大宅门里生活了26年,目睹了乐家的荣辱兴衰。60岁时,郭宝昌导演了经典之作《大宅门》,使大宅门的故事家喻户晓。

电视剧《大宅门》的火爆于郭宝昌而言,其实是“无心插柳柳成荫”,他心底真正的夙愿是完成小说《大宅门》的创作,从16岁开始至今,这个梦想几乎已成了他的执念。提及几十年来书稿被毁,郭宝昌说实际上有十多次,特别惨烈的是四次。

郭宝昌自幼看了大量的文学作品,作文总是在班里得第一的他,16岁时兴起了自己写小说的念头,由此开始了他第一次《大宅门》的创作。让他心痛的是,自己偷偷写下来、藏在抽屉里的十几万字的草稿被母亲烧掉了,“那会儿我还没有写杨九红、黄春等女性角色,主要是写白七爷和李香秀,是这条线,我妈妈为什么把它烧了?就因为这条线是从她做抱狗丫头写起,这是她最忌讳的,她不允许我写这段历史。我当时和她说这是小说,我妈妈不管这套,烧掉了。我说我的稿哪儿去了?老太太说甭找了,烧了。我那会儿已经写了十几万字,满满地放了一大抽屉。”

比被母亲烧掉书稿更让郭宝昌心疼的是他还没了一箱资料,“这些资料是我写的各种卡片,有很多就是整段故事。那时,整章的情节还没写完,我忽然想起一个别的片段,就先赶紧写下来搁着。这些零散的东西就有十万字之多。箱子里面还装着我们老爷子的扇子,他的鼻烟壶,他跟朋友交往的信件,跟同仁堂来往的各种公文等等,我都作为资料保存下来了。结果“文化大革命”期间,红卫兵把这箱子资料全烧了。这一下子让我的长篇小说没了根。你知道这个让我有多心疼吗?真的是痛不欲生,非常绝望,他们烧掉的都是我辛辛苦苦留下来的、那个家庭的真正的历史。”

写第二稿成了“反革命”

郭宝昌第二次动笔写小说《大宅门》,是他在北京电影学院期间。1959年,郭宝昌考入北京电影学院导演系,“当时,班主任田风老师经常跑到我们宿舍,或者我们到他那里去聊天儿,所有人都让我说大宅门的故事,我们老师也是。我就给他们讲李香秀的故事,田风老师听了以后就鼓励我写成电影剧本,说咱们毕业时,作为毕业作品拍。”

时代原因,郭宝昌说他那个版本将白景琦塑造成了恶霸、流氓、剥削者的形象,“他是一个封建老头子,李香秀受尽欺压迫害,被迫成为白景琦的妻子,她是一个被侮辱与被损害的妇女,这个电影剧本写了一万多字,田风教授看了后说写得好。我当时对白景琦这个人物咬牙切齿,所以,那会儿在感情上,我和我们老爷子是有大大的距离的。”

那时,同学们都知道郭宝昌写了个《大宅门》的电影剧本,而且知道要作为毕业作品拍摄,可是还没等到拍摄,郭宝昌就被打成了“反革命”,在为其列举的罪状中,写《大宅门》也成为一条,说他是为反动资本家树碑立传。

自己亲手烧掉了第三稿

1965年1月,郭宝昌被送到北京昌平县南口农场劳动改造,“劳改的时候不能写,那会儿连命都顾不了。”直到1969年,郭宝昌才等来重新创作小说的机会,“1969年,我到干校继续接受监督改造,在监督劳动的过程中,我觉得有机可乘,按捺不住地要写长篇小说《大宅门》。”

郭宝昌透露,他那时写的《大宅门》和现在大家熟知的《大宅门》是两回事儿,“我那稿把七爷塑造成了一个非常可怜的老头,把我妈妈塑造成了一个有反抗性的女人。那一稿里有了杨九红、黄春等一系列的女人形象。”

但是,在当时的条件下,郭宝昌不可能按照常规方法写小说,他开始恢复以前的“卡片创作”,“我在纸片上写我的那些小故事,一段一段的。我在蚊帐里边搞了一层绿色的塑料布,搭了一块布蒙到我的头上。然后用一个大电筒夹在绿布中间,借着这个绿布写《大宅门》。我不是按顺序一章一章写,而是一段一段的,可能是写了开头的一个故事,一会儿又写最后结尾的故事,具体写了多少我不知道。我写完了以后,用一个毛巾将手稿裹起来掖在炕洞底下。一年多后开始整风,我是现行“反革命”,所以头一个就得揪我,他们要‘抄家’,其实就是抄你睡的床。我心想一旦在我的床洞里发现《大宅门》手稿,我就完了,那就是严重的‘反革命’活动。一天,在大家都出操后,我告了病假,就我一个人的时候,我把那一大摞有十几万字还是20万字的手稿扔进了烧着火的炕洞里。”

就这样,郭宝昌忍痛亲手烧掉了他的第三稿。

第四稿被原配妻子烧掉了

1973年,郭宝昌被分到广西电影制片厂,“我心中始终怀着一个滚烫的想法,就是要重新弄《大宅门》,1975、1976年,我按捺不住了,开始重新写,这次是按照长篇小说的顺序正经地写。当时,我周围有一帮好朋友,他们看了第一章以后就傻了,说太好看了,于是我写一章他们看一章,后来他们等不及,我还没写完,他们一帮人在屋外边儿坐着聊天,等我这稿。稿子写出来他们就轮着看,那是我正经的长篇小说。大概写了有一年多,几十万字。”

经历了“文革”,郭宝昌说他的人生观、世界观发生了很大变化,“我们不应该以阶级斗争的眼光去看待人物,我觉得白景琦是一个了不起的男人。这是我经过几十年的反思得出来的结果,所以我的小说有了全新的观点。”

这版《大宅门》一直写到了1979年。1980年,郭宝昌和妻子离婚,“这个婚变真是太悲惨了。我说什么都不要,你把我的原稿给我就行了。结果她告诉我已经把手稿全烧了,几十万字付之一炬,这个打击太大了,我那时对写小说完全失去信心,灰心了。”

摄影/本报记者 王晓溪

拍电视剧《大宅门》要感谢张艺谋

1979年7月,郭宝昌被平反,拿到了北京电影学院的毕业证书,此时,距离他考上电影学院已经20年。1980年,郭宝昌导演了他的第一部电影《神女峰的迷雾》,这部电影从形式到内容都进行了积极的探索,被认为是“文革”以后最好的刑侦片之一。之后,郭宝昌热情地投入到电影中,“因为我失去了16年,我需要抢回时间,我一年拍一个电影,我知道我已经没有精力和决心去写小说了。”

电视剧《大宅门》里云集了张艺谋、陈凯歌、田壮壮、何群等众多第五代电影人,成为一大佳话。郭宝昌导演笑说他们来出演的一大原因,就是很多人都听过他讲的大宅门故事,都为之入迷。而他决定拍摄电视剧《大宅门》,还是张艺谋的建议。

当时的广西电影制片厂云集了很多“第五代”电影人,“1982年的时候,张艺谋、何群,一大帮‘第五代’都分到了广西厂,陈凯歌也借调来了,我年纪大,是他们的大师哥,所以,他们天天上我这儿来玩儿,聊天、谈业务、吃饭,什么都说,我说的大宅门故事比较多。他们就总让我再说一段儿,我那个时候信手拈来,随口就可以说一段。因为我有一次次写作的经历,而且我的记忆力惊人,我所有的朋友都震惊,说‘郭宝昌,你的记忆力太好了’。张艺谋听了故事后激动得不得了,我说那拍一部电影吧,他说可惜了,电影体量太小,你这么多素材,要先拍电视剧。1987年我还不知道什么叫电视剧,家里买了一个电视,是给孩子看的。”

研究电视剧艺术特性 8个月写出电视剧《大宅门》剧本

张艺谋的建议,让对电视剧一无所知的郭宝昌开始研究电视剧。郭宝昌后来从广西借调到深圳电视台电视剧制作中心,“我开始看电视剧,拍电视剧,研究电视剧,对电视剧的结构、台词、人物、场次、艺术特性都进行了深深的研究。”

1995年,郭宝昌为了写电视剧《大宅门》剧本决定辞职,“我们经理很惊讶,不愿意放我走,因为我的作品给他们赚钱,但是我必须走,我放弃了一切,工资、房子、职称都不要了。当时,经理说你在这儿也可以做《大宅门》,我说我做不了,我得给你们拍片子,严重影响我写作。我之前用两年的时间拍了三部戏,赚了20万,这就是我坐在家里写剧本的资本,我可以踏踏实实地写了。”

1995年春节过后,郭宝昌开始创作,八个月后,完成了《大宅门》的剧本创作,“如果没有之前写四次长篇小说的基础,这是不可能完成的。” 另一个重要原因,郭宝昌认为是他那几年对电视剧创作艺术的研究,“写这几版长篇小说让我的剧本叙述可以非常流畅地完成。研究电视剧的创作规律让我对电视剧剧本写作有的放矢。”

82岁创作小说每天工作六七个小时 带病依然坚持

早在2001年,作家出版社曾出版电视文学剧本《大宅门》。2022年,出版社找到郭宝昌想再度出版。郭宝昌既不满意过去出的剧本书,又不想再躺在电视剧剧本上吃老本儿,82岁的他重燃将《大宅门》小说写出来的热情。不过,郭宝昌向记者强调,这次创作与之前的电视文学剧本并无直接关系,他花了整整一年时间重新一字一句写出的小说与他几十年来几版被毁的书稿才是“一脉相承”。

由于使用电脑不熟练,他仍是将稿子手写在纸上,再找人将其录入在电脑上。于是,在去年的夏天,录入员小张每天中午一点会来到郭宝昌家,老人通常在书桌旁的沙发上休息等待,有时则已经坐在书桌前开始阅览书稿。小张来后,郭宝昌为她亲手沏好一杯香浓的茉莉花茶,郭宝昌夫人格格则热情地备好零食水果,下午还有熬好的甜品。就这样,一个念,一个录入,每天连续工作六七个小时,年过八十的郭宝昌声音洪亮,多年爱好戏曲的他,念起书稿抑扬顿挫、绘声绘色,仿若在播广播剧,令小张听得入迷。

每天,两人会录入四五章的文字体量,格格将其打印出来,郭宝昌晚上还会再重新审阅。对于这部小说,郭宝昌可谓呕心沥血,字斟句酌,是一位要求很高的“完美主义者”。他工作起来的玩命精神更是让小张叹服,她笑说自己每天工作完都觉得颈椎酸痛、身体疲累,可是郭宝昌却精神抖擞,他还自豪地说,年轻时的自己更是如此,在剪辑室可以三天不睡觉,是剧组里最能熬、精神头最大的那位,“只要工作起来,就完全忘了自己哪里不舒服了。”

有一天,在工作结束后,他才告诉小张,这个下午,自己感觉不太舒服,后来想起忘记打胰岛素了。后来,他又开始咳嗽,但也没有休息,吃着药依然每天一念文稿就是六七个小时。

创作《大宅门》小说是冒险的写作 从小追求“不一样”

著名作家、文学评论家李陀为即将出版的小说《大宅门》作序,他认为《大宅门》是一种充满实验性的、新的写作实践,小说中出现了另一个路数的写作。《大宅门》叙事的发展,主要靠的是对话,是小说中的连绵不断的独立和半独立的对话,形成人物外在行为和内心活动的动力,使得人物个个都“活”了起来。这样的创作,是中国古典小说在现代找到的新形式。

对于李陀的这篇序言,郭宝昌大有遇到知音的惊喜之感。郭宝昌觉得,李陀的序言非常准确地揭示了自己的创作经验。在不知道长篇小说的历史与电视剧关系的情况下,李陀在揣摩:是小说改的电视剧,还是电视剧改的小说?是先有电视剧,还是先有的小说?还是二者同时进行,产生了一个特殊的另类的小说?

这种另类,就是他的反叛,“这种反叛精神最重要的体现就是我的创作,我一辈子追求的就是仨字儿——不一样!”

这种“另类”从哪里来的?是源自郭宝昌一直以来对戏剧各种艺术形式的探索。在创作小说中,将他的几十年的影像拍摄经验融入到了小说创作中,形成了一种特殊的小说文体。

电视剧《大宅门》中,可以看出郭宝昌对戏曲的了解。“我12岁可以独立花钱了,几乎一个星期看6场戏和电影,我看过的京剧有上千本。我上电影学院时,在班上成绩最好,因为我在入学以前就看过上千部电影了,而且我从小受到戏曲训练。我脑子灵光,从头到尾各种角色加一块儿,我可以唱八十多出戏,这个对我影响太大了。”

除了戏曲,郭宝昌还看了大量的戏剧,“人艺的戏,青艺的戏,实验话剧院的戏,《雷雨》我看过十遍,《茶馆》我可以从头背到尾。而且,我记性非常好,比如16岁写的小说的开头,到现在都能一字不差地写出来。所有这些都深深影响了我的创作,使我向戏剧靠拢,向戏曲靠拢,我才有了今天这种以台词为主,以台词作为叙述方式的一种小说形式。”

郭宝昌说,他自己知道自己的形象思维非常活跃,“我在描写一段情节、一段对话、一段人物的冲突时,脑子里全是形象。我想这是一般的小说作者做不到的,所以,我作品的风格才跟别人不一样。”

怎么去总结自己的艺术风格?郭宝昌有点难过:“我恐怕是来不及了。”

回忆自己16岁开始写小说的动机,郭宝昌说那时只是对小说的期望,“那会儿野心极大,但是没有名利。《大宅门》的创作和我其他作品不同,这个没有一丝一毫的名利因素,我想一个人能够愿意用生命创造出的作品,一定是没有名利的。”

这一年,身患重病,郭宝昌仍然一丝不苟地工作。年轻人问他累不累,他反问道:“为什么要怕我累?”郭宝昌说:“创作是多么严肃的事!还能怕累!你只要有一口气,就要顶上去!”

供图/格格(除署名外)

文/北京青年报记者 张嘉

编辑/韩世容