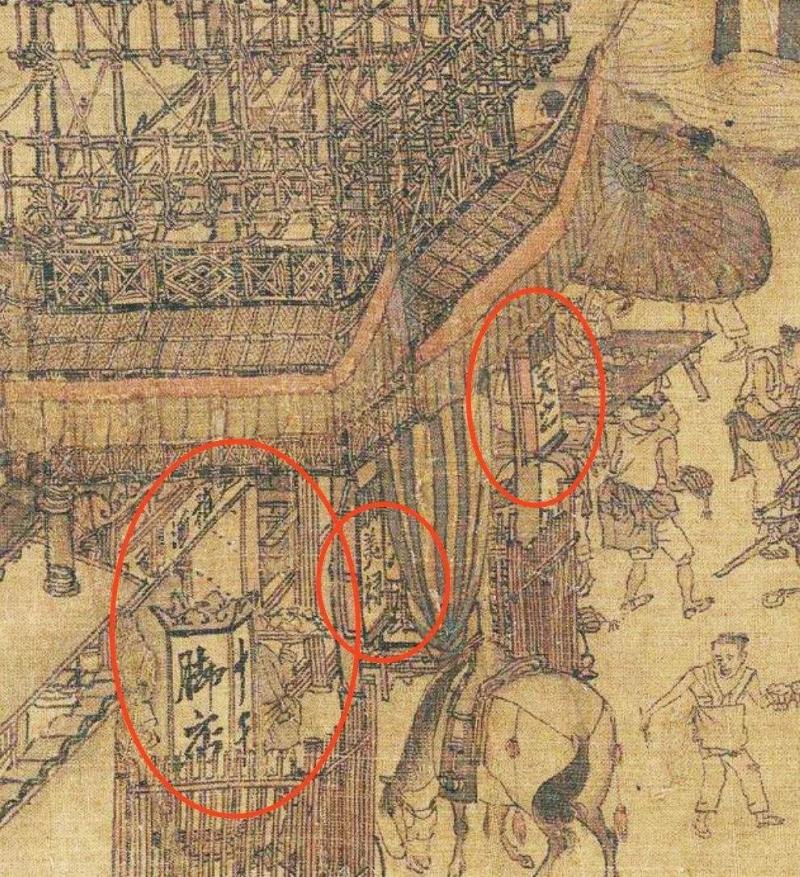

如果我们是穿越到宋朝的现代人,在宋朝的城市里行走,将会发现,宋朝城市的形态,跟我们熟悉的现代城市并没有什么根本性的差别:都是街巷交错纵横、四通八达,市民自由往来;临街的建筑物都改造成商铺、酒楼、饭店、客邸;每个商铺都打出醒目的广告招牌;入夜,店家掌灯营业,灯烛辉映;有的商家还安装了广告灯箱,夜色中特别耀眼。这样的城市形态,我们称之为“街市制”。——其实,我们也不用穿越时空,展开北宋张择端的《清明上河图》,便可以领略到宋朝东京街市的繁盛。

不要以为街市是自古皆然的。在宋代之前,这种开放的、自由的城市商业形态是难得一见的。为了让你略为深入一点理解街市制的来之不易,我们需要回顾一下宋朝之前的主流城市形态。

坊市·夜禁·过所

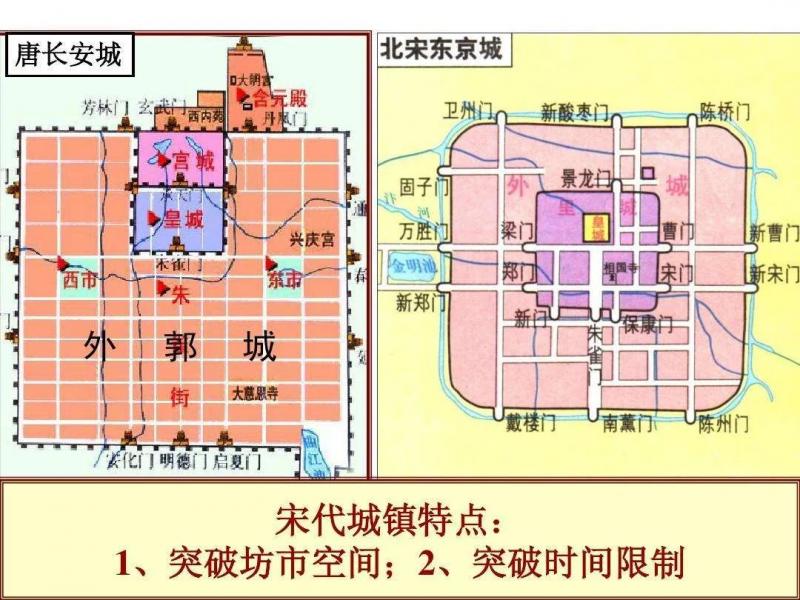

在街市制形成之前,中国的主流城市形态是坊市制(里坊制)。典型的坊市制,兴起于北魏,鼎盛于隋唐,是古代政府严格按照礼制、运用权力人为塑造政治型城市形态的体现,以北魏的洛阳城、唐朝的长安城为代表。

洛阳与长安都有方方正正的城墙包围着,政府再将城墙内的城市切分成若干个工整的方块,其中大部分作为居民区,叫做“坊”;个别作为商业区,叫做“市”。北魏时洛阳城,每三百步建一个坊;唐代的长安城,共有一百零八坊和东西二市。

每个坊的四周都修建了围墙,与外面的大街、大道相隔离,严禁居民翻墙,《唐律疏议》规定:“越官府廨垣及坊市垣篱者,杖七十。……从沟渎内出入者,与越罪同。越而未过,减一等。”政府也严禁居民破坏坊墙:“诸坊市街曲,有侵街打墙、接檐造舍等,先处分,一切不许,并令毁拆。……如有犯者,科违敕罪,兼须重罚。”坊墙如果倒塌,政府会要求坊内居民及时修复:“诸街坊墙,有破坏,宜令取两税钱和雇工匠修筑。”

各个坊内部,建有十字型街道:“每坊东西南北各广三百步,开十字街,四出趋门”,从而将坊划分成四个区域,如同一个巨大的“田”字。“田”字内的四个区域又各建十字型的巷、曲,如同一个小一点的“田”字。这样,一个坊被细分成十六个居住点,居民的住宅就分布在各个居住点中。这便是北魏—盛唐时期一个规范、完美的坊的细部结构,宛如一个大“田”字套着四个小“田”字。

按照北魏—隋唐时期的礼制,里坊还实行“四民异居”的隔离居住制度,不同身份的居民被安排在不同的坊内居住,比如北魏的平城,“分别士庶,不令杂居,伎作屠沽,各有攸处”。

里坊之内,居民也不得擅自开设商铺。隋朝时,隋文帝驾幸汴州(开封),“恶其殷盛,多有奸侠”,便任命能吏令狐熙为汴州刺史。令狐熙上任后,着手整顿城市:“禁游食,抑工商,民有向街开门者杜之,船客停于郭外,星居者勒为聚落,侨人逐令归本,……令行禁止,称为良政。”向街开门、临街开铺的行为,在坊市制下是不允许的。所谓坊市制,即“坊”(居民区)与“市”(商业区)分隔开来,唐朝的长安城内,商业区分布在城市主干道——朱雀大道两侧的东西二市。长安居民想买东西,通常要跑到东西二市。

市也是一个封闭空间,也有高墙包围,并实行严格的开闭市制度:“凡市,以日午击鼓三百声而众以会。日入前七刻,击钲三百声而众以散”,散市后即关闭市门。甚至市中百货的价格,也由政府委任的市令决定。

坊市制下的城市格局,高度整齐划一,一切井然有序,就如一个巨大的围棋盘,所以唐朝诗人这么形容长安城:“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”。显然,只有完全靠人为规划、并以强力维持,才能保持这样的城市形态。任何自发“生长”的城市,都不可能是这个样子。

跟坊市制相配套的是夜禁制。唐朝实行严格的夜禁制度:每日入夜之后,长安城的街鼓响起,城门与坊门会准时关闭,“五更三筹,顺天门击鼓,听人行。昼漏尽,顺天门击鼓四百捶讫,闭门。后更击六百捶,坊门皆闭,禁人行”。所有居民都被限制在各个坊内,不准上街晃荡。坊外街道实行宵禁,你偷偷蹓出坊外大街,即为“犯夜”。按《唐律疏议》,“诸犯夜者,笞二十;有故者,不坐。闭门鼓后、开门鼓前行者,皆为犯夜”。

只有在“公事急速及吉、凶、疾病之类”的情况下,“犯夜”的行为才可免于追究,但,法律同时又规定,“公家之事须行,及私家吉、凶、疾病之类,皆须得本县或本坊文牒,然始合行;若不得公验,虽复无罪,街铺之人不合许过。”有紧急事需要夜行的人,必须持有官府批准通行的“公验”,否则,会被巡夜的金吾兵扣留下来。至于“公验”是什么,后面我们会细说。

为了向居民晓示夜禁时间,唐朝政府采纳了官员马周的建议,在长安城设置街鼓,以鼓声宣告夜禁开始:“旧制,京城内金吾晓暝传呼,以戒行者;马周献封章,始置街鼓,俗号‘鼕鼕’,公私便焉。”于是,街鼓敲响之后的长安城,如同当时一首“鬼诗”所描述:“六街鼓歇行人绝,九衢茫茫空有月。”

夜禁制与坊市制相互配合,以街鼓为同一触发机制,一个指向对市民活动时间的限制,一个指向对市民活动空间的限制,共同塑造了中世纪城市的井然秩序。

唐代还有另一项限制市民长距离活动的制度:市民与商人如果要出远门,进出关津,需要先向官府申请通行证,这一通行证叫做“过所”。过所之制始见于汉,魏晋南北朝相沿,至唐朝时最为完备。

唐时过所的申请程序非常繁复:首先,申请人要请好担保人,向户籍所在地的里正说明出行的目的、时限,请里正向县政府呈牒申报;县政府收到申办过所的文牒之后,要对申请人进行审查,凡服力役期限未满或犯罪之人,不得申请过所:“有征役番期及罪谴之类,皆不合辄给过所”。审查通过之后,县政府再呈牒送州政府的户曹审批。户曹逐项核查无误,才会给申请人发放过所。

过所一式两份,一份给申请人,一份存档备查。过所上面详细写明:1)出行人的姓名、年龄、身份和籍贯;2)随行人员(如亲属、奴婢)的姓名、年龄、籍贯、数目;3)携带物品(如牲口)的名称、特征与数目;4)出行的时间、目的地;5)担保人是谁;6)离乡后本户的赋役由谁代承。经过关津、州县、军镇时,官府都要勘验过所。没有过所的人,不但不得通行,还会被抓起来;有过所、但过所登记的信息与持有人现状不符者(比如说,过所登记的马匹是三匹,但实际上你携带了四匹马),也不予放行。

甚至出行人在异地住店,也要验看过所。隋朝的一则敕令规定,“舍客无公验者,坐及刺史、县令。”辖区内若有旅店接收没有公验的客人,州县长官要连坐问责。此处的公验,是指官府发给的证明文书,其中包括过所。前面我们说过,夜禁制下,有紧急事需夜行的人,须持有公验,这个公验亦相当于过所。

现在好像许多人都在争说盛唐、大唐盛世、唐人的自由与开放,但,若是让习惯了逛夜市、吃宵夜,喜欢“来一场说走就走的旅行”的你穿越到唐朝城市生活,亲自体验一把坊市制、夜禁制与过所制叠加的滋味,不知道你还会不会一厢情愿地想象大唐朝的“自由与开放”。

坊市制的瓦解

坊市制非常符合礼制的审美,但完全不合市民日常生活的逻辑。因此,它迟早会受到抵触。大约在中晚唐的时候,长安的居民已经对坊市制作出不自觉的挑战,包括:

一、侵占坊内的街巷、造屋开店。如唐代宗大历年间,诸坊市街曲出现了“侵街打墙、接檐造舍”的现象;又有不少官员(可以将他们理解为拥有特权的居民)干脆在“坊市之内置邸铺贩鬻,与人争利”。朝廷指示:这些不法行为“并宜禁断”。

二、坊门不按时启闭。如唐文宗太和五年(831),有巡使报告皇帝,长安有居民“向街开门,各逐便宜,无所拘限,因循既久,约勒甚难。或鼓未动即先开,或夜已深犹未闭,致使街司巡检人力难周,亦令奸盗之徒易为逃匿”。巡使还建议:“请勒坊内开门、向街门户,悉令闭塞。”

三、坊墙倒塌了没人愿意修复。早在唐中宗时,“洛阳县申界内坊墙因雨颓倒,比令修筑。坊人诉称:皆合当面自筑,不伏率坊内众人共修。”按唐朝法律,坊墙倒塌,要由全坊居民出钱维修,但现在有坊墙“因雨颓倒”,坊内居民却不愿意承担修整的责任,认为应该由塌墙对面的那一家人负责修复,为此还闹到了衙门。可以相信,在唐朝中后期的长安城,有一些坊墙已经倒塌,且未及时修复。

当然,这类对坊市制的冲突是局部的、零星的,而且,唐政府也极力维持坊市制,不容破坏。但到了唐末—五代,经长年的战乱摧残,许多城市的坊墙都被推倒了,坊市制处于风雨飘摇之中。宋王朝立国后,作为首都的开封府,已找不到多少坊墙。

失去了坊墙的阻挡,东京居民自行扩修建筑物,临街开铺,“侵街”成风,导致街道狭窄,街市杂乱无章,整个城市面貌跟井然有序的长安城大不一样。我们猜想,宋朝政府应该很希望恢复长安旧制吧,毕竟整齐划一的坊市结构更符合礼制的审美嘛。于是,至道元年(995),宋太宗“诏参知政事张洎,改撰京城内外坊名八十余。由是分定布列,始有雍洛之制”。这个“雍洛之制”,便是指唐代长安与洛阳城的坊市制。不过,张洎应该是给东京各坊修建了牌楼,统一编订坊名,而不是重建坊墙。

咸平五年(1002),宋真宗又任命谢德权拆除汴京的侵街建筑物,谢德权以霹雳手段拆迁后,上书建议置立“禁鼓昏晓,皆复长安旧制”。这个“禁鼓昏晓”,就是重新设立街鼓,入夜击鼓,宣布夜禁开始。生活在宋神宗时代的宋敏求回忆说,“京师街衢,置鼓于小楼之上,以警昏晓。”

其实,一些生活在坊市制已全面瓦解的宋朝城市的正统士大夫,也很怀念隋唐时期的坊市制,比如北宋的宋敏求这么赞叹盛唐长安城:“(里坊)棋布栉比,街衢绳直,自古帝京未之有也!”差不多同时代的吕大防认为:“隋氏设都,虽不能尽循先王之法,然畦分棋布,闾巷皆中绳墨,坊有墉,墉有门,逋亡奸伪无所容足。而朝廷宫寺、门居、市区不复相参,亦一代之精制也。”南宋的朱熹也说:唐朝的坊市制“最有条理”:“城中几坊,每坊各有墙围,如子城然。一坊共一门出入,六街。凡城门坊角,有武侯铺,卫士分守。日暮门闭。五更二点,鼓自内发,诸街鼓承振,坊市门皆启。若有奸盗,自无所容。盖坊内皆常居之民,外面人来皆可知”。还说,“本朝宫殿、街巷、京城制度,皆仍五代,因陋就简,所以不佳。”

真是“距离产生美”。所以,我们也能够理解宋初政府为什么会有恢复长安旧制的做法。

然而,在坊市制趋于解体的历史进程中,梦想“皆复长安旧制”的复古主义终究要被喷发出来的市民与商业力量所抛弃。宋敏求的《春明退朝录》说,“二纪以来,不闻街鼓之声,金吾之职废矣。”《春明退朝录》成书于宋神宗熙宁七年(1074)前后,二纪为二十四年,由此可推算出,至迟在1050年左右,即宋仁宗皇祐年间,开封的街鼓制度已被官方废弃。坊墙都被推倒了,你还敲什么街鼓呢?坊市制彻底瓦解了。

到了陆游生活的时代(12世纪后期),宋朝的年轻人已经完全不知道唐代的街鼓制度到底是怎么一回事了:“京都街鼓今尚废,后生读唐诗文及街鼓者,往往茫然不能知。”

夜禁制的松弛

随着坊市制的解体,夜禁制也松弛下来。

我们已经知道,唐朝有严厉的夜禁制度,街鼓的设置便是为了配合夜禁。惟元宵节三天不禁夜:“西都禁城街衢,有执金吾晓暝传呼,以禁夜行,惟正月十五夜,敕许驰禁前后各一日,谓之放夜。”唐诗名句“金吾不禁夜,玉漏莫相催”,说的便是元宵节的“放夜”。

入宋之后,夜禁制并没有被正式宣布废止。不过,乾德五年(967)正月,宋太祖下诏将元宵放灯时间延长至五天:“上元张灯旧止三夜。今朝廷无事,区宇乂安,方当年谷之丰登,宜纵士民之行乐。其令开封府更放十七、十八两夜灯。后遂为例。”换言之,“金吾不禁夜”的时间,从三天变成了五天。

稍前,乾德三年(965),宋太祖已宣布缩短夜禁的时间:“令京城夜漏未及三鼓,不得禁止行人”;又“令京城夜市至三鼓以来,不得禁止”。不妨跟唐朝的夜禁时间对比一下:唐朝夜禁是从“昼漏尽”,击鼓六百下之后开始,至次日“五更三筹”结束,换算成现在的时间单位,大约从晚上7点至第二天早晨4点为夜禁时段。宋初将夜禁的起始点推后到“三鼓”,约夜晚11点。那宋初的夜禁时间又结束于何时呢?从天禧元年(1017)东京的官营卖炭场“以五鼓开场”可推知,开封的夜禁结束于五更,即凌晨3点左右。也就是说,唐代的夜禁时间为9个小时,北宋初的夜禁时间只有4个小时,夜禁缩短了5个小时。

——不要小瞧这短短的几个小时,它可以满足许多市民的夜生活了。

到了北宋后期与南宋时期,夜禁制度即便仍然保留,也已经完全松弛下来,甚至可能名存实亡了。因为我们看孟元老《东京梦华录》与吴自牧《梦粱录》的记述,开封的“夜市直至三更尽,才五更又复开张,耍闹去处,通宵不绝”;杭州的夜市,“最是大街一两处面食店及市西坊西食面店,通宵买卖,交晓不绝。缘金吾不禁,公私营干,夜食于此故也”。“通宵不绝”、“通宵买卖,交晓不绝”、“金吾不禁”的信息均显示,在孟元老与吴自牧生活的时代,城市夜禁的古老制度已被突破了。“金吾不禁夜,玉漏莫相催”不再只是元宵节的“夜未眠”,而是成了宋朝城市生活的常态。

夜禁制的松弛,或者说废弃,促使宋代的城市出现繁华的夜市,城市居民开始获得丰富的夜生活。

唐朝的城市也有夜市,特别是在坊市制不那么严格的城市,比如扬州,唐诗人王建就有一首《夜看扬州市》描述扬州的夜市:“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。”但在长安,夜市是被禁止的,唐文宗开成五年(840)十二月,朝廷特别发布了一条敕令:“京夜市宜令禁断。”以至民间偷偷交易的夜市,被误以为是“鬼市”:“俗说务本坊西门是鬼市,或风雨曛晦,皆闻其喧聚之声。秋冬夜多闻卖干柴,云是枯柴精也。”

而在北宋东京,入夜灯火通明,人声鼎沸,瓦舍勾栏,酒楼茶坊,笙歌不停,通宵达旦。“冬月虽大风雪阴雨,亦有夜市”。马行街的夜市尤其繁华:“天下苦蚊蚋,都城独马行街无蚊蚋。马行街者,京师夜市酒楼极繁盛处也。蚊蚋恶油,而马行人物嘈杂,灯光照天,每至四更鼓罢,故永绝蚊蚋。”彻夜燃烧的烛油,熏得整条街巷连蚊子都不见一只。

唐朝人也有彻夜不眠的夜生活,但不眠之夜通常只属于贵族官宦之家,就如一首唐诗所形容:“六街鼓绝尘埃息,四座筵开语笑同”,市井的冷清与朱门的喧闹,构成强烈的对比。

到了宋代,这样的对比竟然颠倒过来——市井间喧哗、热闹的夜生活,将豪华的皇宫衬托得冷冷清清。我举个例子吧:某日深夜,宋仁宗“在宫中闻丝竹歌笑之声,问曰:‘此何处作乐?’宫人曰:‘此民间酒楼作乐处。’宫人因曰:‘官家且听,外间如此快活,都不似我宫中如此冷冷落落也。’仁宗曰:‘汝知否?因我如此冷落,故得渠如此快活。我若为渠,渠便冷落矣。’”

其实宋仁宗时代街鼓的废弃,已经显示了夜禁制度的松懈。官府都懒得敲响街鼓,“以警昏晓”了,说明已经没有多少人在乎夜禁制度了。

过所的消失

前面我们说过,唐朝还有过所制度,有时候坊市制与夜禁制还需要过所制的配合,如市民夜里有急事要外出,必须持有官府颁发的过所。

那么宋朝时过所制度还保留吗?从《宋刑统》的文字来看,法有明文规定:“五更三筹正,衙门击鼓,听人行;昼漏尽正,衙门击鼓四百搥讫,闭门,后更击六百搥,坊门皆闭,禁人行。违者笞二十。故注云:闭门鼓后、开门鼓前,有行者皆为犯夜。故谓公事急速,但公家之事须行,及私家吉凶疾病之类,皆须得本县或本坊文牒,然始合行,若不得公验,虽复无罪,街铺之人不合许过。”看起来唐朝的坊市制、夜禁制与过所制一古脑都延续下来。

然而,研究宋代法制史的朋友都知道,《宋刑统》抄自《唐律疏议》,连诸多不合时宜、脱离宋朝社会实际情况的条款也照抄不误。实际上,这些法律条款都是“沉睡条款”,无法执行,比如《宋刑统》规定“击(鼓)六百搥,坊门皆闭”,但北宋时东京的坊墙早给推倒了,又哪里来坊门?就算有坊门,朝廷已重新立法,三鼓之前不得禁止行人,又怎么可能“昼漏尽”就开始关闭坊门?

因此,我们决不能因为《宋刑统》中有“若不得公验,街铺之人不合许过”的条款,就认定宋朝保留了唐朝的过所制度。

其实早在五代的后唐,由于长年战乱、制度崩溃,已出现“出入过所事,久不施行”的情况。很可能自此过所制度便作废了。生活在南宋前期的洪迈更是提供了一条非常重要的信息:“然‘过所’二字,读者多不晓,盖若今时公凭、引据之类。”可知,至迟在洪迈那个时代,宋人已经不知道“过所”二字究竟是什么意思,就跟当时的后生对街鼓“茫然不能知”一样。显然,作为一项社会制度的过所,已经远离宋朝人的生活太久了。

不过,过所的消失,不代表宋朝平民出门远行就不需要申办任何通行证。宋王朝在军事要塞、边境一带设有关禁,商民出入关禁,还是要验看通行证,比如“自来入川陕之人,依法经官司投状,给公凭听行”,因为宋政府在川陕设有关禁,如剑门关。只是宋人不再将通行证称为“过所”,而是叫做“公验”或“公凭”。

所谓“公验”、“公凭”,顾名思义,即是指政府颁发的证明文书。在宋朝,税务机关发给商民的纳税凭证、市舶司发给海商的出海贸易许可证、政府发给僧侣的度牒,都可以叫做公验、公凭。换言之,宋朝并没有出现一个专门用来称呼通行证的名词。我们去检索《宋会要辑稿》,会发现宋人提到的公验和公凭,通常都是指纳税凭证,只有极少数情况下指通行证。从这里可以看出,在宋政府的施政日程表中,征税的重要性远远大于对商民出行的管制。

实际上,宋朝官员呈给朝廷的报告书,已经透露出路证公验荒废的信息:天圣六年(1028)九月,益州铃辖刘承颜言:“西川往来商旅,有公凭者则由剑门经过,无者并自阆州往来,盖自利州入阆州由葭萌寨,并有私路入川。”政和元年(1111)四月,又有臣僚言:“关防之禁,昔年经由汜水、潼关,机察甚严,既抄录官员职位,又取券牒(即公凭)逐一检认军兵。今缘边关陕,所至关津,未有过而问者,昔者以关禁之严,戍兵无逃窜之路,今则相携而去,略无留碍。”

唐朝政府对过所的审批、勘验都非常严格,不但出入关津需要验看过所,而且州县官也会查验过所,投宿旅舍也要出示过所。宋朝公凭的申请手续,则没有唐朝过所那么繁琐,而且,只是在出入关禁时才验看公凭,一般情况下,走州过县是不用通行证的。对投宿异乡旅店的客商,宋政府也不会关心他们是否持有通行证,而是更注意他们有没有按规定缴纳商税,宋朝的一本行政指南书提出,县衙应当要求经营邸店的店家“说谕客旅,凡出卖系税行货,仰先赴务印税讫,方得出卖”。至于路证公验,则完全没有提及。

事实上,跟汉唐时期相比,宋朝社会的一大特征就是人口流动非常活跃。宋人自己说:“古者乡田同井,人皆安土重迁,流之远方,无所资给,徒隶困辱,以至终身。近世之民,轻去乡土,转徙四方,固不为患。”这里的“近世”,无疑指宋代;宋人之所以“轻去乡土,转徙四方”,原因之一便是政府对人口流动的管制大为减少了。而人口的流动,显然给宋代商业的兴起、城市的发展注入了动力。

编辑/王静