14世纪的西方基督教开始出现势力回撤的迹象,趋势日渐明显。十字军东征的愿望依然强烈,成为一种执念,构成教会政治和所有骑士行为的核心,但是它正逐渐走出神秘和怀旧的情绪。从1291年法兰克人最后拥有的圣地阿卡沦陷到1396年十字军在尼科波利斯对抗入侵巴尔干地区的土耳其军队时溃不成军,这一时期发生的事实就是西方势力逐渐撤离地中海东岸。1400年后,拜占庭只是一个充满焦虑的围城、一个对抗异教徒和亚洲人的悲惨的前沿阵地。欧洲之所以放弃扩张转而收缩,是因为至少在过去的三个世纪里不断增长的欧洲人口在近1300年时开始出现拐点。1348—1350年的黑死病以及随后的大规模疫病使人口出现灾难性的下降。15世纪的最初几年间,许多欧洲国家的人口数量相较于一百年前少了一半:无数农田变为荒地;成千上万的村庄日渐荒凉;在空荡荡的城池里,大部分街区萧条索瑟。除此以外,战事频发。战争曾经作为侵略性的力量以远征的形式向外扩张,但如今人们感觉到它正在向内逆转,导致大大小小的政权之间冲突不断,愈演愈烈,基督教世界四分五裂,群雄争霸,彼此对立。在农村和围城周围到处都是战斗的喧嚣,到处都有“沿路”的武装力量雇佣军肆意掠夺和破坏,到处都有“土匪”和“强盗”(所谓的战争专业户)。在14世纪上半叶出现了欧洲物质文明史上最严重的一次倒退,前后两次大规模的发展之间隔了一个漫长的萧条期。这一停滞阶段始于14世纪,并一直持续到近1750年。

但是,我们不能仅凭这些事实便像那些对于势力回撤、人口减少、政局分裂过于敏感的史学家一样,将悲观判断延伸至拉丁基督教的思想、信仰和艺术创作领域。毫无疑问,从文化价值而言,14世纪不仅不是一个落后的时代,反而是一个多产和进步的时代。物质文明的衰落甚至是混乱仿佛刺激了文化的进步,主要体现在三个方面。首先是它极大地改变了原有的经济发达地区的地理布局,在新的土地上播撒了知识和艺术的种子。

流行病、生产混乱和军事动荡确实严重影响了日耳曼的某些地区和英格兰王国,而法兰西这个曾经的经济强国似乎受创更为严重。但同时,其他地区却几乎得以幸免。在莱茵兰、波希米亚、伊比利亚半岛的某些国家,特别是伦巴底,城市发展,商业繁荣,人们开始产生新的好奇与不安。热那亚、加的斯和里斯本的航海家加快了在大西洋航线上的探险步伐,欧洲贸易开始转向大洋,这很快弥补了地中海贸易的衰退。而且,14世纪的不幸,尤其是人口的减少,并非在所有领域都产生了负面影响。它们有利于财富向个人集中,有利于生活水平的普遍提高,同时为文化赞助创造了更为活跃的物质条件,促进了上层文化的普及。实际上,这一时期虽然饱受诸如人口骤减等一系列问题的困扰,但是富人的数量似乎相对于和平时代以及13世纪经济发展时期更多了。在以往那些时代,财富虽然也在增长,却跟不上人们制造财富的速度。这就是为什么一些以往只有最高等级贵族才有的习惯和品位逐渐传播到越来越多的社会阶层,这其中包括饮酒和穿衣的习惯、读书、装修住宅或墓地、领悟画作和布道的意义,或是定制艺术品。这就是为什么尽管生产停滞、贸易萧条,但人们对奢侈品的兴趣非但没有减弱,反而激增。最后,物质条件的倒退尤其导致了西方文化价值观的崩塌。这种崩塌造成了一种无序,但同时又是一种重生,从某些方面而言也是一种解放。这个时代的人们当然比他们的祖辈更痛苦,但这种痛苦来自创新和解放带来的压力及斗争。所有具有思考能力的人都感受到了这个时代的现代性,他们甚至为此惶恐,意识到要披荆斩棘、开拓新路。他们意识到自己是新的人。

1300年左右出现的伟大文学作品,如《玫瑰传奇》下卷或者美到极致的《神曲》正是这个时代现代感的见证。这些是写给所有人的书,它们用世俗语言写就,面向世俗读者,为他们总结了以往时代所有的文化进步和精神财富。它们的首要目的是为在世俗社会中占统治地位且求知若渴的人士,打开所有学术文化、经院文化和教士文化的大门。这些作品取得了巨大的成功,迅速成为公众评论、阅读和讨论的对象,立即被人们奉为经典。随着时代的演变,后世逐渐远离了这些作品以及它们对知识的总结和对世界体系的呈现。在针对这些作品的话语中,文学批评诞生了,兼有一种审美意识和往昔意识——历史感和现代感。实际上,这一时期的革新影响了所有的思维和情感活动,并影响了人们的宗教态度,这在1380年左右被称为“现代信仰”——一种接近上帝的“现代”方式。这种现代主义所蕴含的思想解放在本质上一直发生在宗教领域,作用于教会和教士。伴随着文化的普及,14世纪的欧洲文化开始去宗教化,艺术因而变得现代。在欧洲物质和文化历史的重大转折点上,艺术不再首先作为宗教的标志。从此以后,艺术作为一种欢乐的呼唤和再现,面对的是人,是越来越多的人。

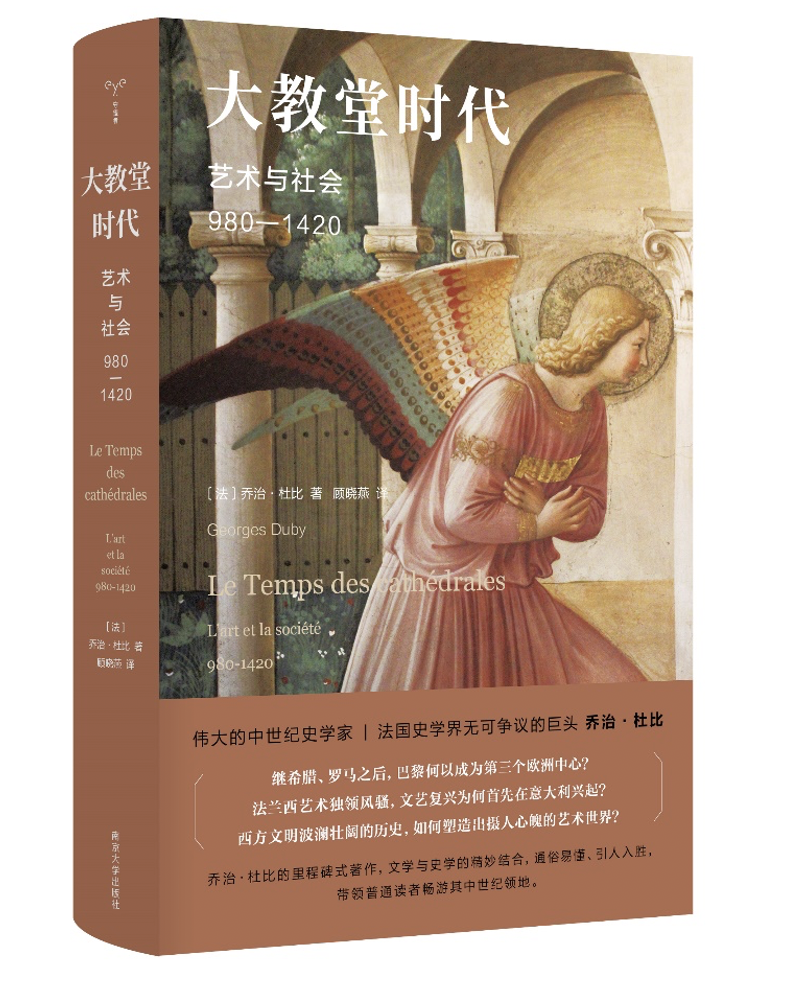

节选自《大教堂时代:艺术与社会(980—1420)》(守望者·镜与灯)(法)乔治·杜比(Georges Duby)著;顾晓燕 译

来源:守望者

编辑/韩世容