主题:国宝在,国就在——《故宫文物南迁》新书发布会

时间:2023年6月15日晚7点

地点:北京红楼公共藏书楼

嘉宾:阎晶明 中国作家协会副主席

李文儒 故宫博物院原副院长

祝 勇 故宫博物院故宫文化传播研究所所长

主持:赵 萍 人民文学出版社副总编辑

1933年,为防日寇劫掠,北京故宫博物院约1.3万箱文物开始世界文物史上规模最大、历时最久、行程最长的迁徙,备尝艰辛,这批中华文物瑰宝得以保存。

2023年,距离那场迁徙正好九十年。为铭记不凡历史、传续坚韧精神,人民文学出版社推出祝勇故宫系列最新力作《故宫文物南迁》。

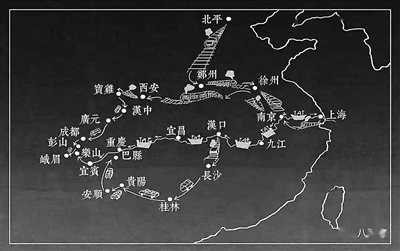

南迁路线图

不是重兵把守或武装押送

完全是文化人故宫人的一次自觉

祝勇:故宫文物南迁是故宫博物院举足轻重的一段历史。没有那次南迁,就没有今天拥有这么多文物、成为“网红”深受大家喜爱的故宫博物院,往大了讲,是中华优秀传统文化保存、传承的大问题。

我自己在院里面,很多年前就已经关注“文物南迁”这个主题。比较早发起关注和领导挖掘它的,是我们之前的郑欣淼和李文儒院长。2010年,由郑院长发起、李院长负责了一个今天看来是空前绝后的行动——“两岸故宫人同走南迁路”:北京故宫和台北故宫博物院,再加上南京博物院,三家跟南迁有关的博物馆共同沿着前辈南迁的路线,去寻访考察。

这本书从2019年写到2021年,算是水到渠成。这之前我翻阅很多史料,沿途很多地点也都走访过,有的地方还走了不止一次。

阎晶明:我们今天的广告语有意思——“国宝在,国就在”,一般常说“有国才有家”,或者“皮之不存毛将焉附”,但我特别认同这六个字。在国家民族最危难的时候,一批本来很柔弱的知识分子、文化人,完成了中国历史,甚至也是人类历史上了不起的一次行动。如果这些文物南迁是重兵把守或者押送,那是另一个概念。但它不是一次军事行动,完全是知识分子、文化人或者故宫人,一次自觉的行动。

这次行动确实产生很多故事、涌现很多人物,特别值得书写。但祝勇在写这本书的时候,他的立足点,或者说文字的归宿、故事的背景,是一个更大更深的视野,就是所谓的历史时代、家国情怀。

中国文化人为了我们的文化能够绵延不绝传承下去、保护好,做了常人难以想象的努力,付出艰辛。更可贵的是他们在文化上的这种先觉——一看形势要变,就开始整理,以隐蔽的方式集纳一起,然后装箱,最后需要走的时候马上开拔。真是非常了不起的事情,特别值得书写。这本书通过文物南迁,也就是这些国宝如何保存,给我们讲述了一种精神。

它还给了我很多过去我不知道的故宫信息。写这么大主题、具有历史伟大意义的事件,切口也可以很小,它的戏剧性特别吸引我,也很容易让读者读进去。比如易培基那个故事,跟文物南迁有关,又不止于文物南迁。第一次我们可以确切地说“故宫也有赝品”,因为“故宫有赝品”这件事情有争议,所以才造成易培基这个事件,然后这个事件又牵出很多。

这本书主题宏大——抗战、民族危难、文物保存等。身为作家,祝勇的书写中又有艺术性。易培基这个命运线索,觉得把这本书里所讲的故事一下给带活了,变得有人物、有故事、有叙述、有紧张感。

通过阅读这本书也使我们知道,尽管文物南迁是一件迫不得已的事情,但它在客观上也造成文化、文明的火种传播。这么一想,我觉得这个南迁的意义是多层次的。

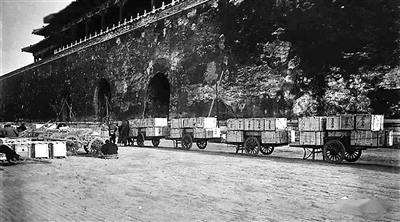

南迁文物离开故宫

土地保留下来了,但是你的国宝都没了你,这个国是哪个国?

祝勇:南迁最直接的原因,我们都知道“九一八事变”,今天的年轻朋友很少有人知道当时东北是四省,“东三省”之外还有一个热河,“九一八”的时候,唯独热河省没被日本占领。1933年日本进攻热河,发生了长城抗战,1933年1月1日这天日本人打下了山海关。然后从山海关到北平就是一马平川,日本机械化部队在这之间没有任何的阻拦,所以这时候北平非常紧张,危在旦夕。

这些文物何去何从?当时的故宫博物院就有这样的疑虑。这些文物一百多万件(接受清廷点差是117万件文物),是要留在北平,还是趁着北平没有被占领运走?更深一层,是如何认识和评价这些国宝,如何看待这些国宝的价值。这些文物值不值得花这么大的代价把它运走、运得走运不走、怎么打包,这些问题都要面对。

那时因为刚刚推翻封建王朝,很多人认为这些文物是封建王朝的产物、是革命的对象,我们新的社会不应该为这些文物费这么大劲儿,甚至故宫博物院要不要保留也有很大争议——其中有一个议案是拆除故宫,当时差点通过这个议案。因为历史上发生过两次复辟,所以大家觉得紫禁城就是封建王朝的大本营,只有把这个大本营彻底砸烂,才能根绝中国帝制的思想。

如此,当时对这些文物的方方面面,从认识深度、高度,一直到具体执行,都有很大的争议。所以故宫的文物要想运走也是非常艰难的。但是像易培基这些老一辈文物人,他们还是有超前的意识,觉得文物一定要运走。

现在我在写同题材的小说,其中我也在延续不同观念的交锋。我虚构了一个情节,因为易培基辞职以后马衡院长一直负责故宫文物南迁的事情,马衡院长为了找车去翻越秦岭。随着日本不断扩大侵华面积,我们不断向西部退缩,向西部迁移的过程中没有交通工具非常困难,这也是实际的情况。

在小说里我加了一笔,他为了找车就在想,什么地方有车?军队有车,军队有军车。所以他找了军队一个很重要的人物,两个人吵了一架。军队说我们的军人是要打仗的,现在国难日深,我们所有的军车都是有用的,都是非常珍贵的,如果我们打仗打不赢,我们土地丢了,你这个国宝放到什么地方去?如果中国的国土都被日本占领了,你南迁还能迁到什么地方去?马衡反问了一句说,你的土地保留下来了,但是你的国宝都没了,你这个国是哪个国?这是我在小说里面虚构的场景,但我觉得它能反映当时不同人站位不同,对国宝的认识是不同的。

当时有一句话——土地丢失了还可以夺回来,但是文物损失了就是永远的损失,永远夺不回来了,我们这个文脉永远延续不下去了。

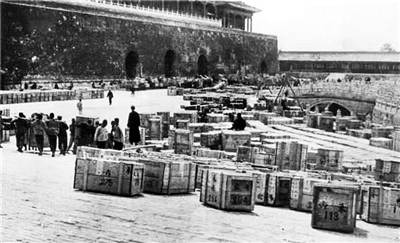

南迁文物装箱在广场集中

人重要还是物重要?国重要还是历史上留下来的物重要?

祝勇:今天再回过头来面对这段历史,真的是感慨前辈这种精神和他们付出的努力——整个过程中有家破人亡、家庭离散、各种个人的付出,有很多具体的故事和小的细节。

阎晶明:故宫文物南迁确实牵动了当时一大批中国知识分子或者文化人的心,大家的观点也确实各不相同。

像易培基这样的人物非常值得去塑造,现在这本书里写到的“故宫里面有赝品”这件事也跟他的命运有关。这样一个人为了故宫、为了故宫文物、为了文物南迁,做了那么多的事情,到最后却含冤而死,而且书里直接点题说,他活着不可能见到自己沉冤得雪的那一天。他太有这种命运感,或者说能够连接起太多的东西。

李文儒:这里面比较复杂,文化本身弹性很大。

刚才讲到“到底迁不迁”,鲁迅当时的杂文里面有一首诗。他不是说明确反对,而是在关心人和物——以人为中心、以人为本,还是以物为本。东北已经沦陷了,东北青年特别是文化青年纷纷到北京、到关内。鲁迅提出一个质问——人重要还是物重要?再上升到“国重要还是历史上留下来的物重要”。我觉得这个质问还是很有深度的。

当时文物南迁,准备往火车站运的时候,白天运不出去,外面有群众组织、青年组织,总有工人、学生拦截不让走,所以只能晚上悄悄地走出去。当时是马衡院长主持和组织南迁,他们一家子,一个要走,一个不要走,冲突还是很激烈的。实际上就是重物和重人,回到根上是这个问题。

由此我想到,鲁迅在教育部工作的时候,他就分管这一块。作为社会教育司的监事科长,他负责的是博物馆、美术馆、图书馆、社会文化。当然当时的情况有点特殊,民国之后故宫博物院的后半部分溥仪还在那儿待着,前半部分当时不是教育部管,而是内务部管。

前面的部分也具备博物馆形态,前三殿部分叫古物陈列所,是开放的。鲁迅带着弟弟都去看了,看了以后,我印象很深,鲁迅说过一句话,觉得那个展览黑糊糊的。本身那个宫殿就不是文物展览的空间,灯光也不好。他经常往琉璃厂跑,觉得像琉璃厂的古董铺一样。他还说了一句话,故宫那么多房子都是重复的。

其实鲁迅很关心这些事情,午门里边是古物陈列所,午门外面是历史博物馆筹备处,国家图书馆筹备处也在那儿,后来还有自然博物馆筹备,也都和那个地方有关系。

故宫南迁工作人员及家属在重庆

一听是故宫文物南迁,都纷纷让路开道 有力出力有车出车,全国一致全民一心

李文儒:今天学人说“国宝”,这个我是非常认同的。这有一个限定的概念。

同样是故宫的文物,没有经过文物长征、抗战的,和经过、走过十几年、几万公里的,两个文物是不一样的,文物的形式和文物的价值不一样。因为南迁给中国的文物增加了新的价值,这个新的价值包含现代文人的价值。和过去没有经过南迁的文物本质上有不同。

所以我一直讲,以后我们搞文物展览的时候,凡是走过南迁路的,一定要写上这件文物经历了多长的路。台北故宫博物院的文物大部分是经过这个的。祝勇写的是经过南迁、走过南迁路的文物,十几年辗转,里面经过多少艰难,这个是可以叫“国宝”的,当之无愧。

南迁后的文物我们称之为“国宝”,它有了国家形态——保家卫国,抗击侵略,包含了这样一些意思。当然在这之后变成博物馆向社会公众开放,而且不止一个,有北京故宫博物院、台北故宫博物院,沈阳也有故宫博物院,香港又成立了故宫文化博物馆,常年展出故宫的文物。这样一个发展过程中我们如何认识这些文物在历史变迁中的价值,特别是一些特殊文物怎样增加新的文化内涵和文化价值,这在某种程度上可能更加重要。

赵萍:历经九九八十一难,这都是“取过经”的文物。

李文儒:包括翻越秦岭的时候,二百辆汽车,正好是阳历二月。阳历二月是隆冬,春节期间,雪拥蓝关马不前,过不去。你想翻越秦岭,从宝鸡到汉中,再翻越大巴山到成都,再到峨眉山,艰难的程度不可想象。

祝勇也讲了石鼓,一辆汽车一个石鼓——那时候的汽车载重量不像现在能拉几十吨,十面石鼓就要用十辆汽车。到汉中,汽车一头扎到旁边的稻田里,大家吓坏了,其实没事,那个车上就放着一个石鼓,保护得很好。包石鼓的时候,马衡是经史学家,他直接指挥。石鼓走了那么远却毫发未损,真的不容易,所以故宫文物南迁可歌可泣。还有一次,有一辆汽车从桥上翻下去,大家吓死了,都以为摔坏了。结果过去一看没事,装的是书,但书掉下去没事,因为恰好河里没水,是干河。

十几年、几万里,凭借那时候的道路和交通工具,故宫一百多万件的南迁文物居然没有损坏几件,这个不可想象。而且沿途还有飞机轰炸,这个也挺奇怪的。故宫的文物前面走,后面日本人的飞机就把那个地方炸了。不止一次,好多次都这样,连马衡都惊讶说真不知道该说什么,只好说文物有灵。这个真是挺奇怪的事。

说来说去,如果说抗战是全民抗战、全国抗战,故宫文物的南迁也是国家行动、全面行动,不管哪个方面的,一听说是故宫文物南迁,都纷纷让路、开道,有力出力,有车出车,其他的也都让。全国一致、全民一心,上下齐努力,这样保护下来的文物,凝聚了一种中华民族的精神,现代的精神和传统的文化精神融合在一起,这个意义上真的是“国宝”。

阎晶明:而且还有很多科学知识、智慧,像您说的打包,一般人做不了。

李文儒:还有雨季也是一个很大的威胁。在北京比较干燥还好,一到南方,南京还好,沿着长江往上走也好。到贵州、湖南、长沙,过秦岭到汉中、到成都,那都是很潮湿的地方,走一段时间就要把东西搬出晒一晒,真的很不容易。所以祝勇写这个国宝的空间太大了,光“晒”也能写很多。

竹排载文物卡车过河

大历史中人就是小小浮萍 但他的责任是始终在的

赵萍:刚才李先生讲到这个过程的艰难、颠沛流离,都让我有点理解鲁迅先生。包括梁思成和林徽因,这批国宝到伦敦展览的时候,北京的仁人志士、知识分子是很反对的。大家本质上很担心这批国宝的命运:如果真的出了北京,长途的迁徙,国宝还能不能回来?这是对这批文物未来命运的一种担忧。

祝勇:故宫这些老前辈带着这些文物出发的时候,他们不知道什么时候能回来。因为不知道这个仗什么时候打完,不知道还能不能回来。去什么地方也不确定,只是带着这些文物在走,躲避战火。但他们没有任何的怨言。

李文儒:不知道往哪儿,反正走到哪儿我跟到哪儿。

祝勇:对。所以1948年底、1949年初,庄尚严先生带着文物从南京坐船,护送文物去台北,出发的时候他的老师赶到码头说了一句话:“你可得把这些文物看好啊。”庄尚严说:“您放心,人在文物在。”明天是什么样的很难预测,包括庄尚严先生也没有想到,这一趟去了台湾一辈子就回不来了,他对自己的未来或者明天呈现什么样的状态完全无法把握。人就是大历史中一片随波逐流的小小浮萍,但是他的责任是始终在的,这点特别明确——不管怎么样,不管到哪里,人在文物在,我的生命就是用来保护这批文物的。

之前院里面郑院长、徐婉玲,包括李院长,也都陆陆续续写了不少关于南迁的东西,真正触动我下决心写这本书的,是2018年我见到庄尚严先生的儿子庄灵先生。庄灵先生2010年“两岸故宫重走南迁路”的活动就参加了,但是我没有参加,所以一直到2018年我们做一个学术研讨会邀请庄灵先生从台北过来,我才第一次见到这位老爷子。

他是1938年出生在南迁路上的,2018年正好八十。但是老爷子给我的第一个印象是,一说话,一口京片子。我完全想象不到台湾来的一位故宫专家,一张嘴是一口京片子。我一下觉得南迁的事情历历在目,因为我见到当事人了,它不再是历史材料,一下子变得那么生动。

我们聊到他的父亲,庄尚严先生1948年坐船带着文物去台湾以后再也没回来过,四十年没有再回到祖国大陆,最后在台北的荣民总院去世。去世之前身上插的都是各种管子,几乎一直处于临危昏迷抢救的状态。然而,在临终之前他说了两个字,声音特别微弱,谁都听不清楚。庄灵先生把耳朵凑到老爷子的嘴唇边上,反复听,最后听清楚了,是两个字——北平。从北平出来的,一路越走越远,走到中国台湾,最后死在台湾没回来,他最心心念念的还是北平,还是北平的故宫博物院。

所以很多大的历史概念,比如两宫同源、两岸一家,所有这些概念马上化为特别具体生动的细节。这么沉重而浩大的历史一下子在我面前清晰起来,我觉得这个书一定要写,我想关注这里面的人、人的情感和人的命运。

赵萍:扎实丰厚的积累才能成就一部有力量的纪实文学。祝勇老师不仅有《故宫文物南迁》这本书,同时也是同名纪录片的导演,纪录片将在2025年上映,敬请期待。感谢三位嘉宾非常精彩的分享,让我们回到九十年前那场伟大的迁徙,去感受人类文明史上前所未有的壮举。

编辑/韩世容