享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士、清华大学教授杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。他虽然离去,但他留下的精神与智慧,将永远照亮后人的征途。

日前,《归来仍是少年——杨振宁传》由中信出版社出版。作者林开亮毕业于首都师范大学,是一名数学博士,在杨振宁先生的鼓励与信任下开始科普写作,此后他多次受邀至“归根居”与先生长谈,作者基于丰富的资料和对杨振宁先生的深度理解,以细腻的文字展现其真实的心路历程,诠释他一生对科学的执着追求,对家国的深沉眷恋。尤为珍贵的是,书中独家记录了杨振宁先生在长谈中吐露的心声:“如有来生,我要做数学家。”这既是他许下的心愿,也是他做了一辈子物理研究的深切感悟。

完整讲述杨振宁先生的人生

《杨振宁传》以时间为轴,完整讲述杨振宁先生的百年人生与科学之路。

1957年杨振宁自瑞典国王手中接受诺贝尔奖章

书中细致梳理了他的两大里程碑贡献:

“宇称不守恒”理论,让他与李政道成为首获诺贝尔奖的中国人;

“杨—米尔斯规范场论”,为现代粒子物理学奠基,被誉为“理论架构的杰作”。

然而,杨振宁自己最看重的贡献,却并非这些奖项与理论,而是一句朴素的话:

“我一生最重要的贡献,是帮助改变了中国人自己觉得不如人的心理作用。”

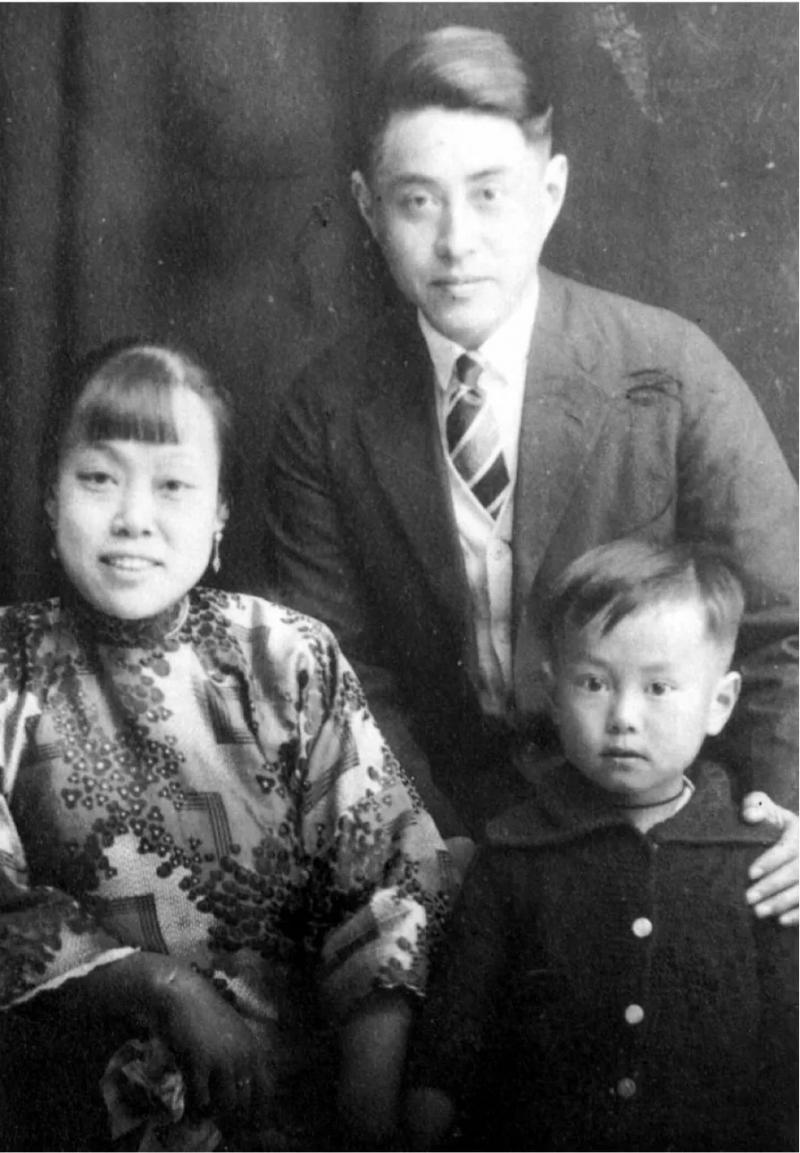

7岁的杨振宁与父母(摄于厦门)

这一信念贯穿了他的一生:

从1971年率先回国探亲,到晚年放弃美国国籍、全职回归清华;从在石溪设立“对华教育交流委员会”,到亲手创建清华大学高等研究院……他用行动践行对邓稼先“千里共同途”的承诺,也让“归来”二字成为他科学人生最动人的注脚。

系统梳理杨振宁先生思想体系

书中系统梳理了杨振宁先生从成长根基到思想体系的完整脉络。

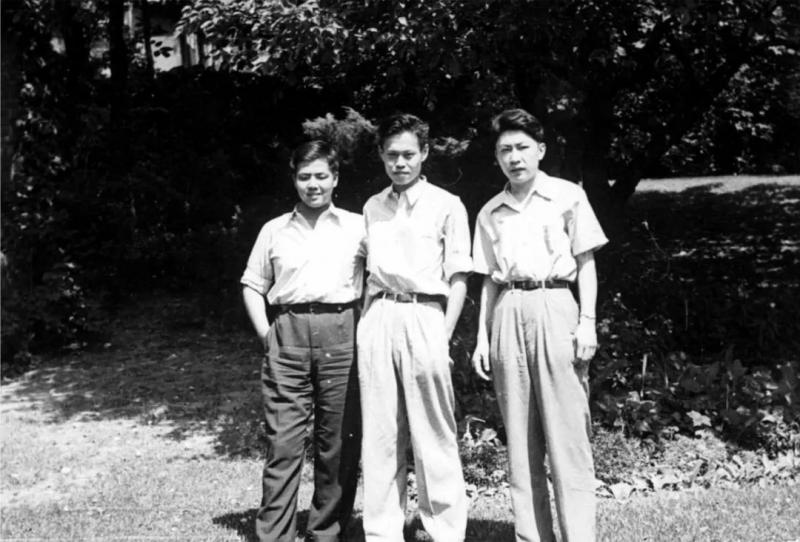

左起:李政道、杨振宁、朱光亚(1947年摄于安娜堡)

首先深入挖掘其家庭教育如何奠定其一生的精神底色。他的父亲杨武之——中国最早的数学博士之一——以“慢慢来,不着急”的智慧培育他:用大球、小球模拟太阳与日月运行,带他初识近代科学;教他背诵《孟子》《龙文鞭影》,浸润传统文化;唱《中国男儿》《祖国歌》,种下家国情怀的种子。母亲罗孟华则以勤俭坚韧的品格,为他铸就了面对困境时的精神根基。

基于这样的成长土壤,书中完整呈现了杨振宁独特的治学理念。他提倡的“渗透式学习法”——在尚未完全理解的情况下通过体会与浸润积累知识——不仅是他重要的治学心得,更是对当下功利教育的深刻反思。

他将这一理念进一步凝练为“研究三部曲”——兴趣→准备工作→突破口,并总结出12条实用准则,如:

和同学讨论是极好的真正学习的机会;

物理中的难题,往往不能一举完全解决;

把问题扩大往往会引导出好的发展方向。

这些经验,不仅是科研工作的心法,更是面对人生选择的智慧。

杨振宁与邓稼先(摄于1986年)

本书还系统收录了杨振宁对科学各领域的深刻洞见:关于数学之美,他赞叹其“既有战术上的技巧灵活,又有战略上的深谋远虑”,并惊叹“它的一些美妙概念竟是支配物理世界的基本结构”;关于物理学原理,他指出“这个结构有它的美和妙之处”,而不同研究者对美的不同感受,正促成了各自独特的研究风格;关于科学精神,他终生践行费米的教诲——“多半时间应该做小题目”,通过扎实的基础训练“掌握解决大问题的精神”。

据介绍,本书获杨振宁教授办公室正式授权,收录大量珍贵史料与亲笔信件,首次公开多幅珍贵图片、美国普林斯顿高等研究院档案馆史料,以及邓稼先、吴健雄、陈省身等科学大师的亲笔书信,真实再现那个时代科学家之间的精神共鸣与人文情怀。

文/北京青年报记者 祖薇薇

编辑/张丽