夏朝是我国第一个奴隶制王朝,她开启了统一多民族国家的发展道路,在中华五千多年文明史上具有重要的地位。受二十世纪初“疑古派”思潮的影响,夏朝的存在长期以来备受质疑。虽然《尚书》《左传》《史记》有许多关于夏朝的记载,但学界仍然有人认为这些文献的时间距夏朝比较遥远,不能将其作为信史,故而一些学者认为夏更像是一个神话传说而非真实的王朝。二十世纪五十年代末,洛阳盆地中东部偃师二里头遗址的发现改变了这一认知,为探讨神秘的夏王朝打开了希望之门。二里头遗址规模宏大,布局严谨,现存面积约300万平方米,是当时中原地区面积最大的都邑性聚落。经过半个多世纪的考古发掘,考古工作者在二里头遗址发现了大量珍贵的陶器、玉器、铜器、石器、骨角器等文化遗物,其中,与龙相关的文化遗存(龙形象)尤为重要,可与文献记载相互印证,成为探索夏文化、解密夏王朝的关键。

一

王权象征:二里头遗址出土的龙形象

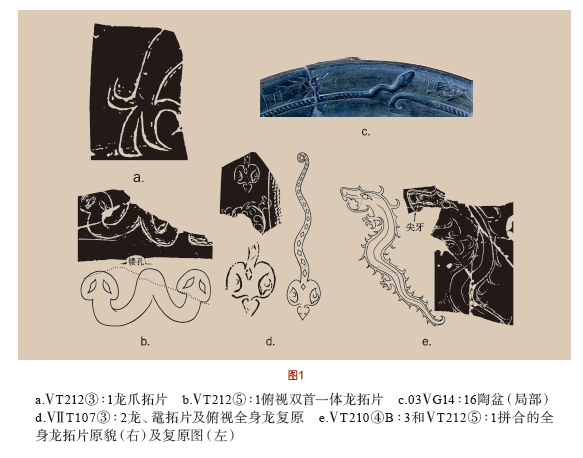

二里头遗址的龙形象遗存数量较多,主要刻划、雕塑于陶器上,或用绿松石镶嵌于青铜器和漆木器上。陶器上的龙形象多出土在宫殿区附近的地层中,如ⅤT212③∶1带龙爪陶片、ⅤT212⑤∶1带刻划蛇龙纹陶片。一些灰沟、灰坑中也发现有龙纹陶器(片),如03ⅤG14∶16,发现于灰沟中,器形为一陶盆,盆口沿内侧盘踞一条蛇形龙,在蛇龙纹的一旁刻划六条鱼纹,整幅图案呈现龙鱼组合的形态。另外,二里头遗址出土的陶透底器(一种上下透气的陶器)上也发现有龙形象。例如,ⅤT212⑤∶1,龙形象为一首双身,头朝下,眼珠外凸,在龙的头部附近饰有云雷纹。Ⅴ·ⅡT107③∶2上刻划有鼋纹和龙纹,鼋体的一半已残,龙为蛇形,只存头部,为龙的俯身形象。ⅤT210④B∶3上刻划的图案由龙、蝉、神像和双头小龙组成,主体为一长龙,细线刻纹,龙首残缺,但可辨龙眼,龙身弯曲,长尾飘起(图1)。92YLⅢH1,器壁有菱形纹饰,其上塑出三条小龙,小龙呈弯曲状,三角形龙首向上。92YLⅢH2上雕塑六条小龙,形象生动。

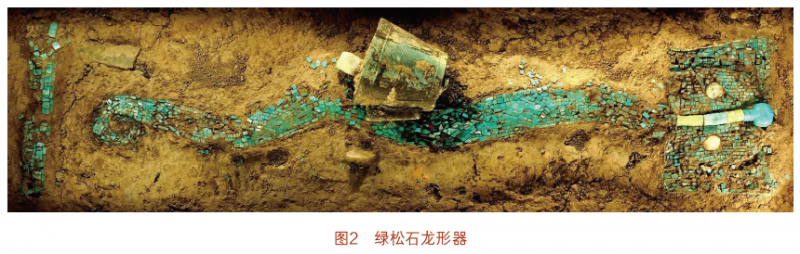

二里头遗址还发现有绿松石龙形器和龙纹铜牌饰。2002年,在宫殿区02VM3中清理出一件龙形器,用2000馀片各种形状的绿松石片组合而成,分龙头和龙身两部分。龙头为方形,臣形双目,龙眼用圆饼形白玉做成,龙鼻用蒜头形绿松石粘嵌,龙身卷曲,呈波状起伏状,象征鳞纹的绿松石片分布全身。清理时整个龙形器及其近旁发现多处红色漆痕,因而发掘者推测绿松石龙形器与其所依附的有机质物体应为一体。二里头遗址发现的龙纹铜牌饰也非常典型,如81ⅤM4∶5、84ⅥM11∶7、87ⅥM57∶4,平面均呈长圆形,似盾,中部呈弧形束腰状,两侧各有二穿孔,凸面(正面)上由许多不同形状的绿松石片镶嵌组成变形“龙”纹(图2)。

这些龙形象遗存多出土于墓葬、宫殿区以及与祭祀有关的遗迹中,显然不是一般的日常生活用器,而是神权或王权的象征,而神权又是王权的重要组成部分,祭祀权则是神权的体现,这在陶透底器、绿松石龙形器、龙纹铜牌饰上表现得最为明显。陶透底器是巫师祭祀时使用的专门工具,而龙应为巫师作法的助手。上古时期动物为人类通天的助手,生动的龙蛇龟纹,无不表现其神秘色彩。正如张光直所说:“动物的确有一种令人生畏的感觉,显然具有由神话中得来的大力量。商周青铜器上的动物纹样也扮演了沟通人神世界的使者的角色。”绿松石龙形器和龙纹铜牌饰均出土于高等级的墓葬中。例如,02ⅤM3埋葬在3号大型建筑基址南院内,墓主为成年男性,墓内随葬品丰富,除绿松石龙形器外,还有铜器、玉器、白陶器、漆器和海贝等;绿松石龙形器放置在死者的肩部至髋骨处,龙身中部还置一铜铃,正位于墓主腰部。87ⅥM57平面为长方形,墓底有2—3厘米厚的朱砂,有木质葬具;随葬品除绿松石铜牌饰外,还有铜器、玉器、陶器和漆器等。从这些墓葬的规模、随葬器物看,墓主人绝不是一般的平民,而是高等级的贵族阶层,很可能与象征神权的巫师关系密切。尤其是绿松石龙,更是身份和地位的象征,很有可能代表了王权,正如朱乃诚所认为,3号大型建筑基址可能与王室或“王”者有关,反映出02ⅤM3墓葬主人与王室成员或“王”者是有某种联系的。考古发现表明龙作为王权的象征,早在中央集权王国形成之前的方国时期已经出现,到了二里头文化时期,龙纹更加抽象化、图案化,造型日趋定型、完善,已经是典型的成熟龙纹了。

二

宅兹中国:二里头遗址与夏代晚期都城

考古研究表明,二里头文化的年代约为公元前1750至前1530年,其核心遗址二里头遗址分布于洛阳盆地之中,但其分布范围包括豫西、豫中、豫南等区域。这与文献所记夏朝晚期的年代与活动区域基本相符。《国语·周语上》云:“昔伊洛竭而夏亡,河竭而商亡。”《战国策·魏策》载:“夫夏桀之国,左天门之阴,而右天谿之阳,庐睪在其北,伊洛出其南,有此险也,然为政不善,而汤伐之。”《史记·孙子吴起列传》也有类似的记述:“夏桀之居,左河济,右泰华,伊阙在其南,羊肠在其北。”有趣的是二里头文化的龙纹也都出土在该范围内。因此,一般认为二里头文化为晚期夏文化,二里头遗址是夏代晚期都城。

二里头遗址所在的洛阳盆地是早期王朝的理想建都之所在,正如司马迁所说:“昔三代之居,皆在河洛之间。”出土于陕西宝鸡的西周初年青铜器何尊,其铭文记述了武王灭商后告祭于天,周成王继承周武王的遗志,在“中国”(洛邑)营建都城,其中“宅兹中国,自兹乂民”,是目前发现最早的“中国”一词的文献记载。铭文出现“中国”体现了周王居天下之中而治的政治观念已经出现,同时说明洛阳盆地就是最早的“中国”的历史事实,因此,《说文解字注》云:“夏,中国之人也。”可见,何尊铭文对研究“中国”概念演变,具有重要意义。

二里头遗址的发掘者赵海涛指出:“二里头都城主要是通过主干道路划分出规整的功能区,在这个‘九宫格’布局中,祭祀区、宫殿区和官营作坊区在中路,宫殿区位居中心,完全符合‘择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙’的都城规划特点。”《吕氏春秋·知度》中有“择国之中而立宫”,《周礼·考工记》记载“王宫居中”,二里头都邑处于二里头文化的中心,正是“择中立国”的体现,也是“中国”一词的真正含义。

三

龙旂阳阳:龙与夏民族关系密切

公元前二十一世纪,夏后氏在中原崛起,开启了全新的奴隶制王朝的国家政权。文献记载显示,龙是夏代王权的象征,具有天神的标志,象征着王者的尊严和权力,王室和贵族为了彰显自己的尊贵和权威,用龙的形象作为自己的标志和象征。

夏王朝第一代君主禹的父亲鲧死后化身为黄龙的故事在史籍中屡有记载,如《归藏·启筮》云:“鲧死……化为黄龙。”《说文》中直言:“禹,虫也。”古人认为“龙为鳞虫之长”。王宇信进一步考证后认为,“禹”字的本义即是“一条富有生命力的运动中的蛇”。《山海经·大荒西经》云:“有人珥两龙,乘两龙,名曰夏后开(启)。开(启)上三嫔于天,得九辩与九歌以下。”由此可见,夏的开创者鲧、禹、启都与龙关系密切。

文献中常有“夏有龙瑞”的记述,如《竹书纪年》云:“禹治水既毕,天锡玄圭,以告成功。夏道将兴。草木畅茂,青龙止于郊。”《史记·封禅书》也云:“夏得木德,青龙止于郊。”

夏王朝的衰败也与龙有关。《国语·郑语》载:“夏之衰也,褒人之神化为二龙,以同于王庭。而言曰:‘余,褒之二君也。’”《左传·昭公二十九年》云:“古者畜龙,故国有豢龙氏,有御龙氏。及有夏孔甲,扰于有帝,帝赐之乘龙。河汉各二,各有雌雄,孔甲不能食,而未获豢龙氏。有陶唐氏既衰,其后有刘累,学扰龙于豢龙氏,以事孔甲,能饮食之。夏后嘉之,赐氏曰御龙。”《史记·五帝本纪》也有类似记述:“夏后氏德衰,诸侯畔之。天降龙二,有雌雄。孔甲不能食,未得豢龙氏。陶唐既衰,其后有刘累,学扰龙于豢龙氏,以事孔甲。孔甲赐之曰御龙氏,受豕韦之后。龙一雌死,以食夏后。夏后使求,惧而迁去。”这段话说明夏室衰微与孔甲的淫乱食龙有关,同时也道出了龙对夏的重要性。另外,夏人有尊龙、养龙的官职,由此可见,夏与龙紧密相关。

夏王朝的旗帜与龙有关。《礼记·明堂位》云:“夏后氏之緌。”郑玄注:“夏后氏当言旂。”旂即是旗帜。《周礼·司常》记载:“交龙为旂。”《周礼·春官》:“日月为常,交龙为旂。”《释名》中描述得更为清楚:“交龙为旂倚也。画作两龙相倚状。”旂上还坠有铃,如《尔雅》说“有铃曰旂”,《说文》“旂,旗有众铃,以令众也”。从这些记载可知,夏人周人都有以交龙为旗的制度。绿松石龙形器制作精致,昂龙头蜷尾,身体曲伏有致;有一件玉舌铜铃与其配合使用。这与文献记载中夏的旌旗十分吻合,正似《诗经》描述的那样:“龙旂阳阳,和铃央央。”

总之,夏人不仅认为龙是自己的神祖,而且认为自身的生死存亡与龙密切相关,故而设置尊龙、养龙的官职,并将自己的旌旗上描绘出神龙的形象。由于二里头遗址是夏代晚期都城之所在,那么在二里头遗址发现数量众多的龙形象遗存也就不足为奇了。

二里头文化是一支高度发达,且影响深远的考古学文化。其核心遗址二里头遗址不仅规模庞大,而且发现有大型的宫殿建筑基址、纵横交错的道路网、祭祀遗存、手工业遗存以及等级分明的墓葬,出土了精美的陶器、玉器、青铜器、漆木器等,同时,这里还发现有数量众多的龙形象遗存以及文字材料。这些现象的发现表明,二里头遗址是当时的大型都城之所在,该都城所代表的社会已经进入了文明阶段,迈进了早期国家的门槛,二里头遗址就是夏代晚期的都城。在二里头遗址发现的大量龙形象遗存正是夏人尊龙、崇龙的直接佐证。二里头遗址出土龙纹图案,是当时人们表达对龙崇拜思想的一种方式。龙是权力和王者的标志,也是国家形成的象征。龙文化影响了商周及其以后的各个历史时期,对中华文明的进程产生了深远影响。龙成为中华民族信仰和精神标识,具有强大的凝聚力,是中华民族命运共同体的核心基因。

——本文刊于《文史知识》2024年第2期

编辑/王静