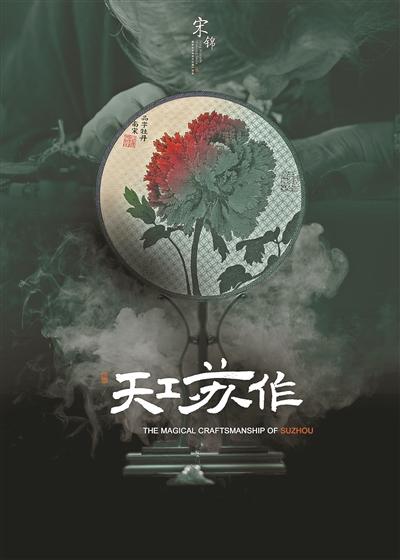

织造宋锦的花楼织机,竟与现代电子计算机的二进制异曲同工?中学语文课本里的《核舟记》,竟是用1.5毫米的刻刀在一枚二三十毫米的橄榄核上做出核雕?明代皇陵、苏州园林原来都是出自香山帮传统建筑营造技艺?……

以上这些问题,均在纪录影片《天工苏作》中得到了解答。两千五百多年来,苏州流传下了一大批巧夺天工的非物质文化遗产。7月10日开始上映的纪录影片《天工苏作》,将苏州非遗项目搬上大银幕,灯彩、核雕、宋锦、明式家具、船点、苏绣、香山帮传统建筑营造技艺、缂丝、玉雕9项典型的苏州手工艺术首次集中呈现。不同年龄、不同阅历、不同领域的12位代表性传承人,分别讲述了9项苏作的前世今生。同时,影片还呈现了苏作代表性传承人的“家族传承”“师徒情谊”“一生坚守一艺”等感人故事。

不少观众看完影片后,感慨着苏作与苏作传承人的魅力,“敬佩里面所有的传承人,多数已是年过古稀的老人,还在为了传下去而奔走努力。”“看过这部纪录片之后,了解了苏州的非遗手工艺,相当佩服匠人精神。”“苏州真是一座宝藏城市,每一项手工艺单拎出来,背后都有了不得的文化底蕴。”……

近日,《天工苏作》导演孙曾田接受了北京青年报专访。他表示,影片呈现的是苏作传承人的创新与继承,他们用现代化的理念及现代技术,保留了苏作传统文化中有价值的元素,走上了一条开阔的道路。

剧情,使纪录片更加生动

孙曾田导演对苏州一点儿都不陌生。过去的十几年中,他曾参与过诸多苏州电视台文化类纪录片的制作。2015年,苏州市政府想要拍摄一部关于苏州的纪录影片,作为城市宣传。孙曾田受邀执导,他说:“苏州从不缺宣传,文字或电视媒体对其报道有很多。但在当时,苏州确实没有用过电影的形式进行宣传。这次的拍摄,是弥补一个缺憾。对于影片内容,他们希望着重展现苏作的魅力。”

孙曾田一直对工艺美术很喜欢,常常接触编织、绘画等艺术。他认为,苏州是全国非遗手工艺项目最集中的城市之一,“苏作”又最能体现苏州的文化底蕴。“拍摄非遗手工艺的角度,将城市宣传内容落在了实处。这次的拍摄内容,他们定得很准确。”

经过前期策划,孙曾田及团队最终确定拍摄9个非物质文化遗产项目。经由政府的沟通,拍摄团队共联系了12位具有代表性的国家级非遗传承人,准备开启拍摄。

2018年8月中旬,孙曾田完成了手中其他项目后,才开始拍摄《天工苏作》。短短三个月的时间,影片顺利拍摄完成,转入后期制作。“这些传承人都在苏州城,各自相距不远,且非常配合拍摄。所以,与他们的沟通又不费时,我们的拍摄难度小了很多。”孙曾田回忆道。

在孙曾田看来,拍摄《天工苏作》是完成了一篇“命题作文”。他真正要考虑的是,如何处理好“城市宣传”与“影视艺术”的关系。文无定法,孙曾田摒弃了市面常见的琳琅满目、金碧辉煌的宣传片拍摄方式,而是采用“慢”的手法,一一讲述苏作的前世今生。在近90分钟的内容中,孙曾田还设置了简单的“剧情”,以故事片的形式,让真实的人物完成一些故事情节,将纪录片变得生动。

在影片中,孙曾田巧妙地讲述了苏帮菜制作技艺代表性传承人董嘉荣的故事。船点,顾名思义,是在船上食用的点心。早在唐宋时期,苏州就是舟楫云集的商业中心。苏式船点,临水而生。到了现代,船点不仅仅只在船上,还在许多饭店中出现。在船点师傅的手中,它可以变身成各种动物、植物等样式,近乎于艺术品,令人不忍动筷。董嘉荣是制作苏式船点的头牌师傅,曾代表中国在国际大赛上夺得金奖。因为手抖,这位老人再无法精准地制作出船点,早已“退出江湖”。现在,他生活中的重要任务只是到幼儿园接送小孙女上下学。

《天工苏作》根据董嘉荣真实处境,设置了简单的情节:董嘉荣的儿子与儿媳委婉提出要把孩子接回去住,接受父母的直接教育。董嘉荣看到小孙女最近爱看的童话,开始有了想法,他想用再次制作船点,将童话的内容展现出来,给小孙女一个惊喜。搁置八年的手艺,董嘉荣开始重新拾起。十几种面粉的颜色,要用不同的蔬菜去调制,分别用在不同的动植物造型上。翌日一早,董嘉荣与孙女共同打开船点盒子,度过了属于祖孙二人的亲密时光。

主角,是每一位苏作传承人,他们无主次之分

“最适合内容的形式就是最好的形式。如果完全采用纪实性拍摄,大量使用跟拍,拍摄规模就相对很大,成本又高。因此,我采用了故事片的方式,同时还结合旁白解说,辅以纪实采访和细节的拍摄,就可以比较完整地展现苏作了。”孙曾田解释道。

使用旁白解说,是孙曾田解决影片架构问题的方式。在他看来,影片的难点在于其架构与以往纪录片不一样。影片中的每一位传承人几乎都是单独的手艺门类,他们之间没有互相联系和交集。如何将他们的故事串联起来,是制作的难点。“一般的文艺作品都有主角和配角,但是《天工苏作》的每一位传承人都是主角,无主次之分。作为拍摄者,需用力平均。这多少有些像散落的珍珠,它们中间需要一根主线,将其一一穿起来。所以,旁白起到了至关重要的作用,不然这些内容无法连接。”

此外,孙曾田还找到了串联的主线。在影片的整体结构中,前半部分主要呈现了苏作手艺人的技巧,并表达了传统工艺在新时代所面对的挑战;而后半部分主要展现了苏作面临的传承困境。

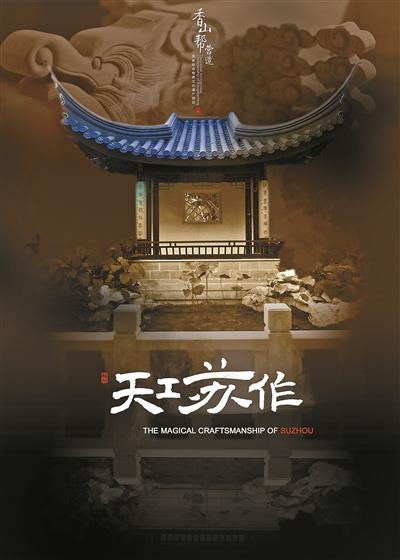

“香山帮传统建筑营造技艺”(以下简称香山帮),是孙曾田导演印象深刻的苏作之一,起源于春秋战国时期,形成于汉晋,发展于唐宋,兴盛于明清,曾留下许多伟大建筑,如明代皇陵、苏州园林等。老一代香山帮人信奉匠人哲学,他们做的是手艺,需精雕细磨,耗得起时间。传统的香山帮营造没有图纸,均是口传心授,房梁有多粗,飞檐有多翘,只能心领神会。老匠人认为,这就是本事。

薛东作为苏州香山帮营造新一代传承人,将香山帮的营造技巧,向现代建筑市场作推广。当薛东领导的香山帮逐步变为现代企业模式时,老一代香山帮人有些不知所措,他们没有规划地营造、看不懂图纸、工期严重滞后……这些问题同样让薛东感到无措。

薛东的父亲薛林根,作为香山帮国家级代表性传承人,他的观点是只要房子盖得好,工期延长是可以商量的;现代年轻人缺少实践经验,设计的图纸远不如匠人。而薛东坚持认为,有明确的图纸,施工就不能随意,“新的时代需要转变一下脑筋”。

最终,在苏州几百公里以外,薛东负责的大型项目已经竣工交房,全部采用标准化流程,运用大型机械建造。与此同时,他极大程度保留了香山帮古建特色。

“印象深刻的是,通过两代人观念的对比,薛东接受了现代教育,血液里又留存着香山帮的精神,让我看到香山帮既有传承,又有创新,走上了一条开阔的道路。他们用现代化的理念及现代技术,保留了传统文化中有价值的元素,发展出适合新时代的创新。他们证明了传统手工艺,一定要在继承和创新地继承的基础上不断地发展,才能持续向上生存。”孙曾田分析道。

传统,在过去亦是创新

“此次拍摄,使我对苏作有了轮廓性的认识。我觉得,所有的传统在当时一定都是创新的,才能一直生存,而后留存下来变成了传统。这次被拍摄的苏作传承人达到今天的高度,都是非常智慧的,比如苏绣国家级代表性传承人姚惠芬。”孙曾田提到的姚惠芬,是苏绣界的“顶流担当”。

每年都会有很多姑娘慕名前来拜师,但她并不急于收徒。她认为如果把苏绣当做营生,学技艺并不难,难在绣娘需要不懈的求索与创造力。比如,清末民初的苏州绣娘沈寿有感于西学东渐,把苏绣从写意山水第一次带到了现实生活,开创了仿真绣。

姚惠芬也在不断开创着新的技法。2015年,她发明的“简针绣”申请到国家专利。简针绣与苏绣完全不同,更近似起源于14世纪文艺复兴运动中的素描。将西方的人物素描与苏绣结合,耗费了姚惠芬10年的时间。在一篇工作日记中,她写道:“2013年11月25日凌晨4点,想到并记录,绣每一根线条时,都是我为达·芬奇精心打扮的过程。”

2017年,苏绣第一次进入威尼斯双年展,姚惠芬和妹妹姚惠琴一道,同当代艺术家合作,为威尼斯双年展中国馆创作了34幅苏绣作品。其中,她们用苏绣的形式创作出了宋朝名画《骷髅幻戏图》,是难度最高却最引人注目的作品。单是这幅作品,就运用了五十多种针法来表现,是苏绣工艺的又一次创新实践。

“苏州从新中国成立初期就有苏绣研究所,那是正统的科班教育。而姚惠芬是农村的绣娘,她没有高学历,一开始只是照样学样走传统的路子。而她智慧的地方在于,通过不断学习,了解西方绘画和中国画作,将这些元素加入了苏绣,从而创新了苏绣。这也是《天工苏作》想要表达的观点,传统手艺与现代艺术与观念相结合,创新开拓才是发展的方向。”孙曾田分析道。

尽管如此,苏绣作为传统手工艺仍旧面临着前所未有的冲击。在今天,机械化刺绣已经被广泛应用。像绣娘的“配线”与“分线”的基本功,也鲜少有年轻人感兴趣了。

配线,是要从几十种同色系的丝线中选择一个最适宜的线。这种细微色差常人根本无从分辨,而在绣娘的眼里,它们泾渭分明。单是绣一座十厘米的山峦,根据浓淡相宜和着光角度的不同,就需要同系色线十几种。一幅绣品,配色越多,就越显生动逼真。分线,考验眼力和指尖功夫。一根蚕丝线由两股并成,俗称两绒,一绒可以分出八根丝,一根丝又可以分出八毛,也就是说一根线由128毛组成……可见仅仅是基本功,难度系数极大。

姚惠芬曾感慨道:“我觉得现在年轻人的想法比较多。不像我们当时,没有选择地去做一门手艺,做着做着也就喜欢了,喜欢以后也就热爱了,到现在因为热爱所以坚守。”为了苏绣能够传承下去,她近些年在很多地方开创高研班做苏绣教学,吸引更多年轻人了解苏绣技艺。

传承,是苏作面临的现实窘境

提及传承的问题,孙曾田想到了苏作中的“灯彩”工艺。他顿了顿,讲道:“有些东西一定会衰微的,但是它会保留下来。就像影像被发明了以后,油画的应用空间变小,但油画仍旧是一个艺术门类。灯彩也将会如此。”

灯彩,是《天工苏作》中第一个登场的苏作,也是大家熟知的“花灯”。苏州灯彩的历史长达1500多年。在古代其主要作用是照明,由纸或者绢作为灯笼的外皮,骨架通常使用竹或木条制作,中间放上蜡烛或者灯泡,成为照明工具。现在,灯彩更多时候会出现在一些传统节日的庙会中,供人们欣赏。

而灯彩匠人面对着当代的都市霓虹,正陷入尴尬的局面。对他们而言,寡淡的不仅是生意,制作灯彩的心境也一去不复返。不仅如此,正如苏作中大多数技艺的传承问题,灯彩的传承人已是青黄不接,这是他们当下面临的现实窘境。“我已经77岁了,现在真的没有接班人,因为我们的行当比较苦。一是现在做的灯彩体量越来越大,工程量越来越大;二是学艺比较难,真的不是人们想象两三年能够学成的,没有十年功夫真的是拿不下来。”灯彩国家级代表性传承人汪筱文曾感慨道。汪筱文已从事灯彩制作五十多年,他认为灯彩匠人十年出师,学出来正是最好的时候,手稳、眼快。

尽管汪筱文已是古稀之年,深知自己做不了精细的技艺工作,但他仍旧想搏一搏,告诉人们真正的苏灯匠人是什么样子,极致的苏灯是什么样子。

汪筱文复制了“苏灯典范”——万眼罗灯。传说中的万眼罗灯拥有数万个光孔,分3层,高可达两米,点亮后会投射出万点星光。为了使万眼罗灯重现于世,汪筱文每天要切割至少500个光孔,两孔间隙不超过一毫米。

对于不舍昼夜地创作,汪筱文意味深长地讲道:“世界上的灯,说到底只有两种——给人家看的和给自己看的。给人家的挂在外面,亮了还要灭;给自己的放在心里,始终亮在那儿……”

为了心中的灯,汪筱文每周都要到平江中学给孩子们上一堂课,教授灯彩的技艺。他有强烈的意愿去传承,去保留灯彩。

《天工苏作》建造了一座非遗“线上展馆”,不仅介绍了苏作,还着重于传艺之“人”。孙曾田导演希望通过人和艺的“厮磨纠缠”,呈现出当代工匠精神的核心:开放包容的视野、一丝不苟的钻研、敬天爱人的涵养、持之以恒的创新。

供图/大象点映

文/北京青年报记者 韩世容

编辑/韩世容