近日,在798木木美术馆正在呈现着来自意大利著名艺术家乔治·莫兰迪(Giorgio Morandi)个展,展示了包括油画、蚀刻版画和纸上作品在内的逾80件重要作品。展览“乔治·莫兰迪:桌子上的风景”,全面回顾并致敬了乔治·莫兰迪尽50年的艺术生涯和他创作的无数经典作品。从艺术家1914年在博洛尼亚举办首次展览,并开始对立体主义、未来主义、形而上学绘画等先锋艺术运动展开探索,到1930年至1956年于博洛尼亚美术学院任教期间对静物和风景的反复描绘和系列创作,再到1960年代艺术家去世前的晚年画作,都在此次展览上进行了一一呈现。作为艺术家乔治·莫兰迪在国内的首次美术馆个展,本次展览将莫兰迪视为一个重要维度去思考意大利现代艺术的发展,并在他对形式的沉静探究、对静物冥思式的反复描摹以及内省的画面构图与东西方哲学思想中有关永恒的概念之间建立起联系,探寻其作品的深层内涵。

桌子上的风景

此次展览借鉴了乔治·莫兰迪在静物创作中的构图逻辑,在展览设计上并未遵循传统的时间顺序,而是将不同时期、不同媒介的作品汇集起来并按照主题划分为四个单元:“感知”、“静观”、“景致”(包含风景和花卉)和“晚期纸上作品”。

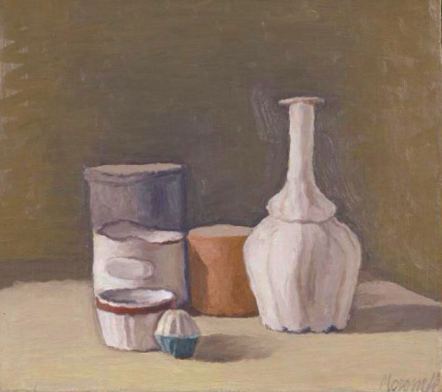

那些灰灰哑哑的素雅色调,以及线条简约的瓶瓶罐罐和一些对于静物和自然景物的写生与描绘,都是乔治·莫兰迪最具代表性的特征。在他的绘画世界里,似乎一切都被蒙上了一层灰蒙蒙的薄雾。而这种灰,不仅没有令作品流露出压抑的沉重感和消极的感觉,反而塑造出了一种独树一帜的高级感,缔造了跨足艺术界与时尚圈的莫兰迪色系。可以说,他将一生最大的温柔都奉献给了那些没有生命的瓶瓶罐罐,透过它们演绎出他眼中的艺术真谛,释放着宁静却直透人心的感染力。

最懂生命的艺术家

1890年7月20日出生于意大利博洛尼亚的乔治·莫兰迪,是意大利著名的版画家、油画家,20世纪极受赞誉的画家之一。与其他那些欧洲著名画家不同,莫兰迪没有传奇且精彩的个人生活,关于他的生活记录少之甚少。莫兰迪的一生平凡而低调,既没有毕加索和梵高那样惊天动地的爱情,也没有莫奈那样的繁花似锦,然而他却缔造了一种最与世无争的高级感。他很少离开过故乡,和三个妹妹简单而平凡地生活在一起,几乎将其毕生奉献给了艺术,在他简朴的工作室内潜心创作。那些看似毫无生机、没有实体生命的瓶瓶罐罐,通通在莫兰迪的画笔下被赋予了生命与意义。在战火纷飞的二十世纪上半叶时期,莫兰迪在其备受推崇的小幅风景画和描绘日常物件的静物画中构建了一个沉思、诗性的空间,就如现代主义诗人T·S·艾略特笔下的“有限与无限的交汇之处”。

莫兰迪曾说过:“我们对外部世界的感知很难甚至根本无法用语言来描述,因为那个视觉所及的世界是由形态、色彩、空间和光线所决定的。”

从“感知”到“晚期纸上作品”

“感知”单元通过艺术家创作生涯中极具重要性的作品揭示他逐渐形成并不断发展自身视觉语言的过程。同时,本单元还将呈现莫兰迪于不同时期在主题、色彩、构图上所进行的大胆尝试和创新。这些作品挑战了人们对日常事物的固有认知,超越可感知的世界,进入到一个无法被语言文字所阐释的空间。

将他所描绘的对象静置、反复观察并捕捉其内在本质是莫兰迪艺术创作的关键,相同的物件一次又一次地出现在他的静物创作之中。“静观”单元将呈现莫兰迪从1930年代至1940年代后期的画作,通过追溯他对两个特定物件(白色球颈瓶与白色长颈瓜棱瓶)在其作品中的演变轨迹,揭示艺术家对特定构图和题材进行反复探索的创作方法。

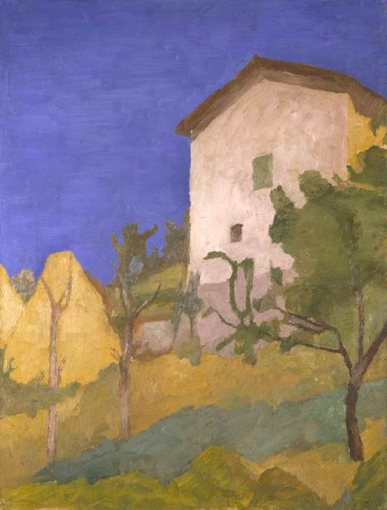

“景致”(包含风景和花卉)单元则将展出莫兰迪极富创新精神的风景油画和版画,聚焦他对意大利小镇格力扎纳的自然风景的长期观察和描绘,以及展现其博洛尼亚工作室窗外风景的画作。除此之外,瓶中的花卉这一主题贯穿于莫兰迪的艺术实践之中,构成其创作的重要主题。本单元将专门辟出一间展厅,呈现其创作于1920年代至1950年代的花卉静物作品。

“晚期纸上作品”作为展览的最后一个单元,将为观众带来莫兰迪创作于生命最后20年的水彩画和铅笔画。那些我们熟悉的物件在他的画布上逐渐瓦解,呈现为近乎抽象的线条和色块,成为了某种无法被定义的存在。

展览“乔治·莫兰迪:桌子上的风景”将带领中国观众走进莫兰迪充满诗意的艺术世界,感受其作品中细腻微妙的情感,并以更开阔的视野审视艺术家对二十世纪以及当代艺术发展所产生的深远影响。

编辑/张扬