AI冲击,文学书卖不动了,“疗愈经济”兴起带动相关图书热销,线上销售降幅大于线下,“罕见的爆款”仍在涌现,社科类图书的市场表现不俗,甚至不少哲学书都卖得不错……

对出版从业者来说,2025年是纠结的一年,面对各种选择,“迷茫”成了热词。销量下降,书价上升,彼此抵消,一切已难用喜和忧来简单概括。对读者而言,2025年则是幸福的一年,太多绝版好书再版,深度阅读成主流,学者写作精彩不断……太多“值得收藏的书”,让未来的淘书者记住2025年。

中华学术·近思、长城砖、新声、温迪雅、新视界、万有引力、溯源、赛先生阅读、大学问、陆海书系等“新品牌”,与甲骨文、博雅、九色鹿、启微、精神译丛、理想国译丛、汉唐阳光、湛庐、守望者、世纪文景、索·恩、汗青堂、拜德雅、鼓楼新悦等“老品牌”,交相辉映,共同表达着:不论市场怎样变化,价值出版永存。

好书不会消逝,它会像传奇一样,在一代代人的口中传诵。

好书的价值在于意义 而非“意义的拟像”

在许多出版人心中,都有一个梦想:总有一天,要做一本好书,哪怕赔钱。

什么是“好书”?这本是自明的,人人心中皆知,只是在市场压力下,才变得含混起来。

“好书”为什么重要?著名的传播学学者尼尔·波兹曼有经典论述:书籍必须从头看到尾,养成逻辑思维;古往今来,一切阅读者对他人的要求都是“让我自己安静一会儿”,养成独立判断能力;书籍创造出“文字共和国”,中国人、法国人、德国人都能被《安娜·卡列尼娜》感动,养成普遍意识与意义感。

然而,阅读的成本高昂。

培养阅读能力需漫长的教育过程,充满了强制。为把孩子绑架到学业的战车上,大人向孩子遮蔽信息,在“好好学习才能有出息”“你长大就懂了”“学习是你的义务”之类规劝下,“童年”成了人生的特殊阶段。

相比之下,影像文化的成本就低得多。不需老师教,孩子们也能“看懂”电视。可电视又是危险的:一集30分钟的新闻节目能容纳几十条新闻,孰前孰后是随机的,取决于新奇、惊异,即刺激性。观众无需从头看到尾,无法从中获得逻辑感;电视传达的信息过于丰富,压缩了人类的想象空间;电视提供了前所未有的“沉浸感”,易吞噬人的自我,危及个体独立性。

在资本推动下,影像文化正取代阅读文化。不少网友辩称:网络阅读不也是阅读吗?载体形式有那么重要吗?

事实是,载体形式可能起着决定作用。“轻阅读”“快阅读”剥夺了阅读的深入感:文字是为表达意义,而意义需品味才能体会。“快”“轻”之后,读到的只是文字,而非意义。这样的文字只是“意义的拟像”,即模仿众所周知的经典写作,唤醒读者的“文字思乡感”,让读者在“似曾相识”的惊喜感中,以为get到了其中的意义。

“意义的拟像”绝非意义,除了戏仿、反写、变形等文字技巧外,无法开拓新空间,不论读多少“拟像”之作,乃至“拟像的拟像”之作,都不可能真正提升思考、认知、批判等能力,只能营造出“貌似的博学”。

知识越来越多,知识却越来越少。惟“好书”才能带人走出困境。

好书总是“十年磨一剑”

2025年最让人印象深刻的是,涌现出许多厚积薄发之作。

比如刘晨的《太平天国再研究》(广西师范大学出版社),多达70余万字,与他的《萧朝贵与太平天国早期史》比,本书更立体、更全面,通过“洪秀全思想、统治方略、民心民变、权力格局”四大篇章,呈现出“人间小天堂”的幻灭:其早期成功来自观念突破,从“以过去为鉴”,转向“以未来为据”,将人间理想、逻辑推理、弥赛亚情结等有机结合,释放出惊人能量,惜在理想主义与现实主义的持续冲突中,勉强捏合成的“制度二元化”无法匹配长期发展,最终走向崩溃。“太平天国研究”是史学重镇,基础文献即3000多万字,加上新出文献、相关文献,已超10亿字,研究者穷其一生亦难尽读,刘晨能在这一“熟悉”的领域开出新解,难能可贵。

再如马钊的《弃夫潜逃,1937—1949:战时北平底层妇女的生活与犯罪》(上海教育出版社),聚焦战时北平底层妇女的“弃夫”现象,将“现代性对传统家庭的冲击”这一命题具象化、随着女性经济能力提升,乃至生活空间改变(传统封闭院落变成大杂院,女性与社会接触增加),传统观念的约束力迅速崩溃。本书精描出从“熟人社会”到“陌生人社会”转型间,多样化的个体因应策略。本书胜在视角独特,通过深挖易被忽略的史料,激活其中隐含的宏大话题,呈现出历史学的想象力。

还有王笛的《茶馆:成都的公共生活和围观世界,1950—2000》(大学问·广西师范大学出版社),是其名著《茶馆 : 成都的公共生活和微观世界,1900-1950》的续篇,通过“微观史”视角,看到复杂的社会变迁过程。它并非“口号—落实”那么简单,而是一系列人物变迁、突发事件、各方博弈形成的“平行四边形”,无人可预料,却又不出预料。操作“微观史”的风险在易被“闪光的细节”诱惑,走向碎片化,本书呈现出作者的掌控力。

此外,《清代银钱比价波动研究》(胡岳峰著,大学问·广西师范大学出版社)、《山河在:一部鲜活的抗战史(1931—1945)》(邹德怀著,甲骨文·社会科学文献出版社)、《中国现代性的起点:戴震的新古典世界》(胡明辉著,中国人民大学出版社)、《唐元之间的西域与丝绸之路历史研究》(付马著,中国人民大学出版社)、《发明中国诗:中国古诗在西方的翻译与传播》(谭夏阳著,万有引力·广东人民出版社)、《盐与唐帝国:唐代的盐法、财政与国家复兴》(吴丽娱著,领读文化·河北教育出版社)、《鲁磨路:城管、小贩与街头秩序》(吕德文著,北京大学出版社)等,皆议题精专、厚积薄发,为读者打开全新的认知空间。

专业性是非虚构的生命线

与往年一样,历史非虚构仍是王道,2025年更强调专业性。

历史非虚构中挤入大量业余写手,基本套路是把史料译成戏谑式白话,自造规律,以居高临下口吻灌输给读者。人类目前的智慧能否掌握历史规律,本是争论中的议题,且历史规律只是干巴巴的几条,绝非历史的魅力所在。业余写手常把直觉和想当然包装成规律,多是历史辉格主义、机械进化论、制度决定论、文化决定论等谬误。

史学本应扩充心量,而非将其公式化,这是最起码的专业要求,专业的人干专业的事,才能有效避免被剪接、被建构的伪史风行,引发意见纷争和偏执。

比如孙明的《积弊:清朝的中叶困境与周期感知》(世纪文景·上海人民出版社),敏锐抓住嘉庆朝出现的、士大夫集体发出的“危机在即”呼声,表面看似是预言,仔细分析却不尽然,时人逻辑是“盛极必衰”,乾隆朝已“盛极”,此后必“转衰”,嘉庆被定位在“守成”上。对于这种建构在想当然逻辑上的“解决方案”,嘉庆却信以为真,导致政府全面后退,致国家能力下降,与“国家干预能力强化”的近代趋势背道而驰。在集体的自作聪明下,清朝落入“自我诅咒”(即因担心风险而错误行动,结果落入所担心的风险中)。本书爬梳文献功夫绝非业余作者可及。

再如侯杨方的《葱岭之外:亚欧文明的十字路口》(万有引力·广东人民出版),作者多次赴丝绸之路故地考察,本书是浓缩的中东史,在纷繁的王朝变幻、人物更迭中,作者梳理出技术发展与地理格局互动的主线——地理格局塑造了政治形态,而每次技术发展都会改变地理格局。受此影响,历史看似无规律地摆动,但兴衰皆有定数。本书胜在穿透性,却不拘执。

还有吴真的《暗斗:一个书生的文化抗战》(三联书店),钩沉出抗战期间,郑振铎为保护中国文化而付出的艰辛,面对日军大肆掠夺古籍、英美也重金搜求,郑振铎以强烈的责任感,利用他在古书行的人脉和专业知识,为国家保存了大量珍本,书中对古书行操作方式的钩沉,乃至对郑振铎这段生平的细致梳理,令人赞叹。

此外,《走向三国:汉末群雄割据史(190—229)》(单敏捷著,中华书局)、《叹为观纸:中国古纸的传说与历史》(赵洪雅著,北京科学技术出版社)、《大战场:敌后抗战田野调查笔记》(余戈等著,天地出版社)、《晚清高官在民国》(刘江华著,三联书店)、《孔子传:华夏崩坏与新生》(韦政通著,岳麓书社)、《寄畅园:一座园林中的晚明艺术与生活》(黄晓、刘珊珊著,北京出版社)、《何以流动:媒介视域下的清代流言传播》(刘斌著,中国人民大学出版社)等均呈现出厚重的专业积累。

哲学书是怎么抓住读者的

哲学出版本属极小众,2025年却涌现出许多好书。

哲学有一套复杂的名词系统,被讥为“学术黑话”,非专业学习,很难进入,而哲学又被视为“无用的学问”,不易与具体实践建立关联。哲学已诞生几千年,人类社会的进步却有限,直到最近300年,才有显著增长,可见在推动进步上,哲学不如科学。

可生而为人,我们总会追问我是谁,我从哪里来,我将向何处去。

随着全球化退潮,移动互联网冲击,世界各地的人们都在思考:全球化描述的大同幻境为何破灭;为什么更多的沟通并没带来彼此理解,反而加剧了纷争;未来将向何处去;AI突飞猛进,是否会代替我们……

一个时代有一个时代的困惑,每代人都在寻求解答。

比如《拟像与拟真》(南京大学出版社),直指当代人意义感被抽空的现实,随着各种象征与符号挤满空间,真实被动摇,现实成布景,在此之上的意义因失去基础,只能靠不断重复来维持,一切成了必须如此上演的戏剧。作为个体,我们很难意识到这是一个“草台班子”,因为它已融入到自我构成中,一旦拆穿它,我的尊严、认知、信任、爱等都将失败,这是一个大众媒体、消费文化、影像技术等不断制造集体幻觉的世界,一切似在奔跑,却只是自我重重。对于沉浸在朝九晚五中的读者,很容易与本书产生共鸣。

再如陈嘉明的《哲学叙事:东方与西方》(东方出版中心),从比较哲学的视角,对东西方哲学深入分析,指出二者产生背景完全不同,致东方哲学走向以求善为目的、教化为主导的方向,西方哲学则走向以求真为目的、逻辑为主导的方向,二者语境不同,但“东海西海,心理攸同;南学北学,道术未裂”,本质处仍可沟通。关键在于,如何超越“共情”,“于心有戚戚焉”不等于证真,“共情”之外,还需“共识”。从本书看网络时代纷繁的文化冲突,有豁然开朗之感。

此外,《技术与魔法:重建实在》(上海文艺出版社)、《致命的策略》(南京大学出版社)、《庄子哲学引思》(卢国龙等著,上海古籍出版社)、《永久的欢乐》(上海三联书店)、《健康综合征:当健康成为一种道德责任》(上海社会科学院出版社)、《生而液态》(中国科学技术出版社)、《速度与政治:论竞速学》(西北大学出版社)、《阴阳:中国思想文化中的天地之道》(王蓉蓉著,九州出版社)、《事件:批判理论的事件转向》(蓝江著,大学问·广西师范大学出版社)、《“更好”有多好?——理解人类增强计划》(商务印书馆)等都给人留下深刻印象。哲学必与人类真实的痛苦与困惑相关,抓住这一点,就会被接纳,“难读”绝非问题。

价值理性 正在回归

《诸葛孔明:导演三国时代的天才军师》(溯源·山西人民出版社)、《明宫彤史:明代宫廷女性》(彭勇、潘岳著,江苏人民出版社)、《近代绅士:一个阶层的历史命运》(王先明著,天津人民出版社)、《清人社会生活》(冯尔康。常建华著,天津人民出版社)、《离异与回归:传统文化与近代化》(章开沅著,大学问·广西师范大学出版社)、《丹道源流:传承、人物与诀要》(程宝良,上海远东出版社)……

对真正的读书人来说,淘这些优质学术书籍非易事,一是出版量小,二是专业性强,大众书店和交易平台不关注。

书只论好坏,无关新旧,新旧来自资本的偏好,只有把旧的不断淘汰,才能为新的产品带来更多交易空间。资本不承认历史,不接受传承,不认可永恒,相信“创造性破坏”,即时消费才是王道。资本因此不断制造狂欢,以让人们淡忘过去,可智慧与创造皆来自记忆,来自持续积累。

2025年,太多的好书再版。体现出市场理性的持续压力下,价值理性正在回归。

如林仁川的《血拼的海路:明末清初私人海上贸易》(长城砖·天津人民出版社),当年出版时,关注“海洋贸易史”的读者不多,而它却是近代转型的机枢。明清曾主导东亚海洋贸易秩序,但统治者长期未意识到“虽大圣人不能无势利之心,则知势利之心亦吾人秉赋之自然矣”,每当与管理产生冲突,便迅速回到抑商的旧立场上,面对西方商业势力不断扩张,明清一味退让,随着对方掌控了航线、定价权、货源、市场份额等,明末发端的资本主义萌芽终于凋谢。有“海洋意识”,却无法开花结果。如今“海洋贸易史”的书虽多,本书价值依然,可见严谨的学术研究经得起时间考验,靠谱的书永远有读者。

再如陈侃理的《儒学、数术与政治:灾异的文化史》(博雅·北京大学出版社)对古代中国的“天人感应论”文化予以梳理。古人相信,人事与天道紧密关联,前者背离后者,上天便会通过灾异示警,人君需以修德的方式平息上天的愤怒。如何解读灾异,该怎样修德,留下巨大空间,为各方博弈提供了空间。汉武帝时,儒家借数术、灾异上位,董仲舒甚至称儒家经典为“外经”,由此形成漫长的文化传承。

如何把“想读书单” 变成“必读书单”

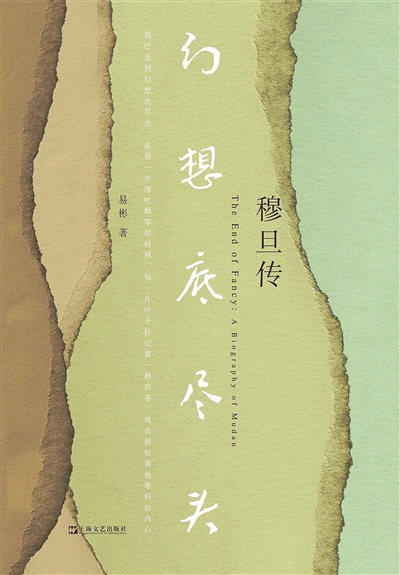

2025年还有太多好书值得一提,随手还能举出《华北村治:权力、话语和制度变迁(1875—1936)》(李怀印著,大学问·广西师范大学出版社)、《武则天传》(韩升著,三联书店)、《京剧版画》(王树村编选,陶君起注解,钮骠注评,北京出版社)、《汉亡哲思录》(徐英瑾著,北京大学出版社)、《幻想底尽头:穆旦传》(易彬著,上海文艺出版社)、《莫卧儿王朝的灭亡:德里1857年》(甲骨文·社会科学文献出版社)、《市镇内外:晚明江南的地域结构与社会变迁》(杨茜著,大学问·广西师范大学出版社)等等,如果说往年的“想读书单”可列到50种左右,2025年至少100种以上。

由此带来的问题是:“想读书单”虽长,其中有多少是“必读”呢?如何才能把“想读书单”变成“必读书单”?

“必读”的前提是启迪性,几乎每个阅读者都遭遇过“被震撼”的经历——曾有一本书彻底颠覆了原有的认知体系,让人突然看到世界的宽广。这是如此美妙的经历,让人久久难忘怀。当我们翻开一本新书时,总会根据“被震撼”的体验来要求它,但“被震撼”的体验是偶发的,也许一生也遇不到几次。

一本书怎样才能做到必读?除了知识新,还需框架新、思想新、认知方式新,能为读者赋能。单纯的积累已不足够,还需作者将勇气、人格、情怀灌注其中,既需要环境支持,还需要运气的加持。

从生产管理,向创造管理跃迁,是全社会当下都在修炼的新技能,出版业也正在路上。但只要“做好书”的初心不变,就会有越来越多的好书涌现。

2025年,好书多到读不过来的一年,值得怀念。

文/唐山

编辑/周超