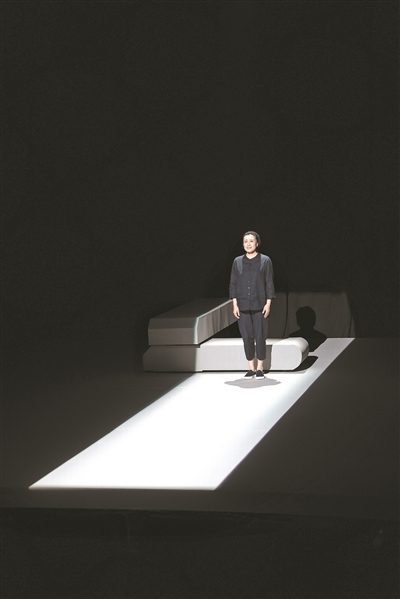

今年小剧场独角戏的口碑之作《北去·南归》,自五月在“棱镜戏剧节”首演以来广受好评,演员赵倩凭借这部作品在第九届华语戏剧盛典中夺得了最佳女演员奖。没有跌宕起伏的情节,也不追求先锋的形式,这部戏以近乎素描的方式,将北京女孩丫丫和姥姥的故事娓娓道来,真挚朴实的情感足以打动观众。近日该剧再度上演。

私人记忆唤起共鸣

作为《北去·南归》的编剧兼演员,赵倩将自身的成长经历和生命感悟都倾注于这部自传体独角戏中,通过三个视角——现在的丫丫(也就是赵倩)、小时候的丫丫和记忆里的姥姥,串起三代人横亘半个多世纪、跨越数千公里的家族往事——

丫丫一生下来就成了“留守儿童”,父母远在云南工作,她被留在北京的姥姥身边。姥姥陪她度过了美好的童年时光,成了她最亲的人。直到12岁,丫丫因为户口问题,不得不离开北京,辗转云南、武汉、上海求学,兜兜转转11年,工作后才得以回到故乡北京、回到姥姥身边。然而,归来的丫丫还未来得及“长大”,就要面对生命残酷的一课:母亲因病早逝,她再也没有机会走进妈妈心里;而在不知不觉中,这个世界上最疼她的姥姥也日渐老去……

类似《北去·南归》这种编演一体、接近“口述记忆”的自传体独角戏,近年来逐渐走入观众的视野,如赵红程主演的《请问最近的无障碍厕所在哪里?》、焦媛的《约定·香奈儿》,以及法国艺术家杰罗姆·贝尔的《维罗妮卡·多诺》等。此类作品往往饱含着创作者的个人情感和生命经历,这固然是打动观众的基础,但若要经得起时间考验,引起观众深度共鸣和思考,就不能仅仅停留于对私人情感的公开宣泄,而要借由个体生命经历勾连起群体的记忆和认同,为观众提供一条感知生活的可靠路径。

我们不妨看看当代导演彼得·布鲁克对创作者的分类:“一类探索深沉隐秘的内心体验;另一类则避开这些,去探索外部世界。”令人惊喜的是,《北去·南归》的舞台呈现同时兼顾了这两方面,并且完成得相当出彩。

三代女人的史诗

借助独角戏的形式和三个叙述视角的转换,《北去·南归》的创作者得以深入开掘人物的内心世界。就拿丫丫在云南思念姥姥这个情节举例:演员先作为“小时候的丫丫”,活灵活现地演出了一个小姑娘起夜时发现姥姥不在身边、没人帮自己拉灯绳时的孤单失落;继而跳回到“现在的丫丫”,以回忆的口吻讲述了当时的心境。诸如此类的处理向观众揭开了她潜藏心底的幽微细腻的情思。此外,通过串场时播放的女排夺冠实况、新闻简讯及歌曲《我的祖国》等几处音效,创作者力图将这段相对私人的记忆还原到历史背景之中,并且火候处理得恰到好处,不显刻意。

《北去·南归》因此暗含着史诗性的叙事结构,姥姥、妈妈和丫丫象征着上个世纪颇具代表性的三代女人。生于1916年的姥姥见过日本鬼子、经历过自然灾害又见证了北京奥运会,她生了十个孩子却只有五个长大成人,她带大了自己的孩子,又帮着带孩子的孩子……剧中姥姥在最后一段独白中讲述了自己坎坷的一辈子,赵倩一开口就让笔者想起了话剧《万家灯火》中何老太太那段独白,这两位可爱可敬的北京老太太不管生活多苦多难,都一直“闷着头朝前走”,她们所代表的正是坚韧、牺牲自我、闪耀着母性光辉的一代人。

生于上世纪40年代末的妈妈响应号召参了军,她是忘我地投身国家建设的一代人。年轻时她因一纸调令远赴云南,“把最好的年华都交给了组织”,却鲜少回来探望自己的母亲和女儿。母亲惦记她,女儿疏远她,而她的早逝让这些复杂的情感统统化为永远的遗憾……全剧中妈妈几乎没有开口说过一句话,或许对于家庭而言,她是那个很多话说不出口的缺位者。

上世纪70年代出生的丫丫则代表着与改革开放同步、具有自我意识的一代人。她的血液里继承了姥姥的坚韧和妈妈的闯劲,乘着春风远走高飞,在时代的转向中或许有过短暂的漂泊与迷失,但最终还是遵从内心的声音,找回了自己的根。所以“故乡”对这代人而言不仅是地理意义上的居所,更是情感和记忆的精神归属——“姥姥在哪儿,哪儿就是我的故乡。”

做减法见真章

《北去·南归》的舞台语汇含蓄蕴藉,在形式上尽可能地做减法,将想象空间留给观众。

空旷的舞台上,一长一短两块横梁是该剧最重要的舞台装置,当它们成为时钟指针转动起来,光影交错,我们看到时光在舞台上自然流淌。最动人心弦的莫过于当丫丫发现姥姥猝不及防地老了,指针飞速旋转,丫丫拼命奔跑,试图阻挡时钟继续转动,却怎么也追不上它,最终她精疲力竭地瘫倒在指针上,紧紧地搂着它……这一幕多么令人心碎,时间是如此无情,在不知不觉间改变了太多人、事、物,而我们永远无法阻挡它的前进。

演员表演与效果设计的有机互动,也丰富了这部戏的阐释空间。小时候,姥姥曾经拿来一个录音机和一盘磁带,让丫丫对着这个匣子跟爸妈说话,奈何丫丫和父母感情生疏,任凭姥姥怎么劝说也不肯张嘴。在表演完这个小故事之后,舞台上响起了披头士的《In My Life(在我的生命中)》,几句之后歌声戛然而止,我们听到吱吱啦啦的磁带里传来姥姥方才说过的话:“丫丫,叫你爸妈,就说你想他们了!这能录下来,姥姥再把这磁带寄给他们,他们就能听见你的声了!”只是磁带里丫丫依然沉默。

姥姥的声音响起时,赵倩站在舞台前方拿着一个保温杯喝水,这当然不是因为口渴,否则大可以趁着收光时或背对着观众喝水。此处设计是想呈现“现在的丫丫”再听到这盘磁带时的感受——她依然像小时候一样想要逃避,却又为再不能重来的过往后悔,用喝水掩饰五味杂陈的内心。

日常琐事何以动人

世纪之交,赵倩在电视剧《贫嘴张大民的幸福生活》中饰演的大雨一角广受喜爱,20多年后,她的《北去·南归》再次深深打动了观众。其实这两部京味作品的内核也有些相似,都是将看似平平无奇的日常琐事连缀起来,围绕着锅碗瓢盆、生老病死展开叙述,唤起我们的笑与泪。

剧中,姥姥说:“人这辈子左手一篮子好果子,右手一篮子赖果子,那都是你的果子,你都得收着。甭埋怨,朝前走。” 这句话已然概括了人生百味。扎根生活的艺术作品之所以有魅力、有看头,也正是因为它同时蕴含着苦难与希望两种属性,苦难让人摒弃矫揉造作,希望让人有往前走的奔头。我们终其一生都在寻找幸福的路上摸索着,在雨中高歌,在苦中作乐。

究竟是什么造就了这部如此动人的作品?归根到底无非“真诚”二字,创作者真心实意想讲好一个故事,把真实的生活、质朴的情感通过真挚的表演呈现给观众。赵倩在华语戏剧盛典获奖时说:“我愿意把真实和真诚毫无保留地奉献在这个舞台上。”这句话说起来容易做起来难,但《北去·南归》的确做到了:它的故事足够接地气,不刻意煽情、不强行上价值;表演足够自然纯熟,没有花里胡哨的技巧和装腔作势——这样返璞归真的戏剧,真是久违了!

供图/《北去·南归》剧组

文/芊芊

编辑/李涛