著名作家盛可以很清晰地知道她有两个“自我”,有两支笔,一支是天真的纯粹的画画的笔;一支是非常冷静非常尖锐去探讨人性的笔。她自言有两个人格,写作时凌厉冷冽,而绘画时则天真童趣,这两个人格不会彼此打扰,却又在她身上和平共处。随着盛可以的中短篇小说集《建筑伦理学》和散文集《别人家的西瓜更甜》由作家出版社最新推出,她的两个“自我”也一起出现在读者面前。

见到盛可以时,她正专注地在一摞新书前签名,每一笔都显得那么认真,偶尔还能听到她轻声嘟囔:“唉,我的名字笔画太多了。”她本人的温和与她笔下那些犀利如刀锋的文字形成了鲜明的对比。但是,一旦触及到某些话题,她的眼神中便会闪现出一种真挚与勇敢的光芒,话语坚定充满力量:“对我来说,女性意识的觉醒是至关重要的。在我的笔下,每一位女性都展现出了一种坚不可摧的精神。即使是那些看似微不足道的人物,她们也拥有强大的生命力,那是她们不屈不挠的生存意志。我相信,我们女性应该拥有这样的坚韧和坚强。”

《建筑伦理学》是从我生命里出来的作品

《建筑伦理学》以建筑术语搭建故事框架、阐释情节内容,以女主人公万紫回乡盖房子为线索,探讨乡村世情伦理,揭示个体隐秘的情感与内心世界。盖房是深度“刺探”世情伦理的一块“试金石”,在一砖一瓦的增减中,世俗的亲密关系或被还原,或被放大,或被扭曲……在这部用文字建筑的小说之屋里,家庭、亲情、乡村伦理复杂纠缠、搅拌混凝,揭示了人性的繁复与人生的苍茫。

盛可以介绍说,《建筑伦理学》创作灵感来源于她的生活。就像小说里所说,母亲给女儿万紫打电话说雨大屋漏,墙体开裂,天花板像尿了一摊。万紫听后心里酸楚,想起小时候漏雨的房子,雨击打接漏器具时发出的贫穷声响仍在耳边回荡,于是不假思索地说要给母亲建新房。

生活中的盛可以和万紫一样,花了一年的时间回乡建房,从构想、画平面图、找施工队、洽谈、自购部分建材,到园林构建、装修设计,历经严寒酷暑,下泥坑、上屋顶、统筹、处理纠纷、调整关系,“各种体验,各种细节,真的是每一块砖头,每一片瓦都紧握着我的手。每一分钱、每一次计算、每一次探讨、每一次的商谈砍价,经历了信任、不信任、被欺骗种种,还有与乡村的亲戚打交道的不同价值观之间的冲突。房子建完之后我是筋疲力尽,就躲到一个山里闭关。我需要梳理一下我这一年来的混乱,这一年我没有办法写作。”

盛可以用二十多天就完成了《建筑伦理学》的初稿,“写这本书是一个疗愈过程,后来回头一看,我觉得情绪化的东西太重了。我就努力使自己平静下来,抽身而出。完稿搁置等待修改时,用三天时间创作了短篇《蔷薇不似牡丹开》,这次也收录在了这本小说集中,这部作品事实上可以看作《建筑伦理学》的余音。”

盛可以感谢朋友郑小驴给她的启发,“我最初的小说标题叫《建筑》,他说你这个‘建筑’已经够学术化了,不如叫建筑伦理学。这个建议给我一个特别大的启示。”

盛可以之后以建筑的术语作为小说中的小标题,以建筑的术语,来对应小说现实的伦理。“比如说第一章的小标题就是基础,基础也交代了家庭关系的一个基础。还有剖面、找平,等等,都对照着现实,例如兄妹争吵,无奈和解等。对这个想法我自己其实还蛮得意的,建筑的空间跟现实的空间,建筑里面的时间跟现实的时间,都有呼应。”

相比于第一稿,第二稿在布局结构方面有所变化,而且,盛可以说自己更客观,更像一个作家写作,“之前我纯粹是一种情感的发泄,如果不吐露出来,我觉得自己会很受煎熬,所以,写完之后我觉得还好,这事儿就这样了,告一段落。”

盛可以表示自己对于《建筑伦理学》有特殊的情感,“我觉得它对我的生命或者说人生、生活都特别重要。不是说这篇写得比我其他作品好,而是我对它情感的特殊性。它是从我生命里出来的作品,那段建房的经历真的是日日体验痛苦。有很多人谈挫折或者谈苦难的时候,往往会说感谢生活,可是我从来不感谢生活,因为它过于沉重,但是我依然热爱生活。”

现在的写作开始温和了

除了《建筑伦理学》,中短篇小说集《建筑伦理学》里还收录有《夫妻店》《蔷薇不似牡丹开》《圣诞快乐,劳伦斯先生》和《她母亲的故事》四篇。其人物形象以女儿、母亲、妹妹、妻子等为主,她们全力为家庭付出,却在越给予越被索取越不被关注的现实中,渐渐迷离困惑,直至游离于家庭之外,或者强撑着维持早已溃烂的家庭。书中涉及家庭关系的各个角色,其中以亲子和夫妻关系最为重要紧张。《建筑伦理学》《蔷薇不似牡丹开》中的亲子关系不是成功的范例,《夫妻店》《她母亲的故事》畸形的夫妻关系里映出人性阴暗与残忍的一面。

跟以往写作相比,盛可以表示,相同之处是她依旧是真诚地写作,“我写什么首先我自己得信,比如说写爱情,如果你自己连爱情都不信,你写的爱情一定是矫情的,隔靴搔痒的。我写作一定是我想表达什么,有我的困惑,写作于我是自我解惑的一个过程,或者说我被什么束缚,通过写作挣脱束缚的一个过程。”

写作《建筑伦理学》,盛可以觉得自己像经过了一场洗礼,“我以前单纯,觉得事情都特别简单,我付出,家人享受就行了。但是,通过建房子这件事发现其实不是这样,有人对我说了一句话,让我触动很大。他说谁会希望有一个人跑到你的家里来大包大揽一切。我被这句话敲醒了,我也有错,我不够理解他们,我只站在我的角度去理解和看待事情。我固执地认为我是在奉献,我没有错,但事实上我也有错,这是我对这个事情最大的一个反省。”

而说及不同之处,盛可以说现在的自己温和了,“之前我写小说比较灰暗,或者说要狠就狠到底的那种。因为年龄的缘故,最近几年写的东西都有一些暖色,还有救赎的内容,可能是年龄和阅历带来的转变。我想这可能也是我自己所期盼的,希望在生活中能多得到温暖,多给别人带来良善、友好。”

通过写作去治愈自己的问题

生活中听到的故事、新闻往往会成为盛可以小说创作的灵感,她坦陈自己的创作植根于现实。“我特别依赖于有一些真实的原型,从这个原型我再去想象、打造,我很难有一个凭空的想法。”

盛可以表示,直接经验和间接经验在她的作品中占有相同的比重,“间接经验包括阅读、观察、听别人的故事,就像《女佣手记》,就是我在老家写作的时候,有一个亲戚给我做饭,跟我讲些保姆的故事,我再经过一些虚构而成的。”

盛可以坦陈,有时现实故事的力量过于强大,会对写作造成束缚,“就像一个考生到考场,带了作弊的东西,其实这道题他会做,但他因为有作弊的资料,老想着抄,就不能很认真地去完成这道题。我觉得创作者如果在心理上过于依赖现实的故事,就没有信心去艺术创作。如果只是来照搬生活的话,那显然没有达到艺术的提炼,所以,我对此是警惕的。有时候过多的材料确实会对写作想象产生影响束缚。《建筑伦理学》里有太多的细节是我没有办法舍弃的,我也不想舍弃,确实有很多是照搬生活的,因为有的时候你的想象达不到真实细节的深入度,所以这次写作我是有意识保留下来真实。”

对于写作,盛可以说不会为自己设置禁区,“大家说我的作品凌厉、凶猛,跟我最早的语言解放、思想解放有关系,就是我写作的态度,比如说有些女性作家写作时,她可能不会写粗口,但是,我会让笔下的人物骂出来,这不是我的禁忌。我是一个作家,我不可能去恐惧我所要写的东西,我恐惧的是我达不到去写那个东西的笔力。所以我不惮于打开任何的想法,我选择了写作这个道路,就会顺从我的心,想写什么就写什么。”

盛可以表示,写作对她的一个很大意义就是“帮助我自己,救助我自己,这是治疗和救赎自我的一个过程。我特别庆幸我能够写作,通过写作去治愈我自己的问题或者是生活中遇到的问题。往往在我写完一个作品之后,我就能翻篇,这是写作对我最大的帮助。”

文章被《收获》选用,高兴得哭了一场

盛可以的代表作有《北妹》《野蛮生长》《子宫》《女佣手记》《福地》等,作品被译成英、法、德近二十种语言文字,在海外出版发行多种单行本。英国企鹅出版集团评价说:“盛可以是一个勇敢、有才华的作家。”

盛可以走上写作之路,确实是凭着勇气,她回忆说自己二十多岁时在报纸上登过一些豆腐块儿散文,当时开心了一下,但很快觉得没意思了,就想着要在三十岁前写小说出本书,于是从南方辞掉工作去了沈阳,“选择沈阳是因为我喜欢下雪,觉得好几年没有看到雪了,而且沈阳的生活成本不高,我的积蓄够维持一段时间。”

那时候的盛可以甚至不知道小说怎么写,幸运的是当时“新小说论坛”非常火,她就把写完的文章往上一发,结果引起著名作家李修文的关注,“他看见了我这篇四千字的文章,写的是我自己在沈阳做饭,一打开煤气炉,我就害怕那蓝色的火焰。于是每次我打着火就跑,躲在门外面观察一下。李修文给我提了四次意见,我修改了四次,他帮我推荐到《收获》,《收获》给我打电话说要用这篇稿子,我开心得哭了一场,真的是很大的鼓励,觉得自己看到了方向,觉得自己可以做作家,这是定心丸一样的好消息。”

在沈阳准备写作时,朋友给她带来两本书,其中一本是余华的短篇小说集《河边的错误》,“我看了以后触动特别大,觉得中文语言太让我着迷了。余华那种超级冷静的文字,像刀削过一样的语言,对我影响很大。因为缺钱不想买书,我在沈阳的书店站着把余华的《在细雨中呼喊》《活着》看完了。我觉得从那开始,我找到了自己的叙事的声音。这个声音很重要,即便是我没在电脑前的时候,这个声音也在我脑中叙事。比如说看到什么,就会用文学的叙事去描述,我就觉得自己成了一个文学的人,即便我还没开始写作。当时走在大街上,觉得像在水中,我就像鱼一样游着,旁边人像水草,像鱼,进入那样一种文学的状态,我找到了叙事的声音。我开始写作是2002年,那一年写了有十来个中短篇,写了很多。那时每天大概写完是下午五点多,去小区散步,我也不喜欢跟人打交道,小区里有两条狗,我跟那两条狗成了朋友,跟它们聊天儿,那是我唯一的娱乐。”

谈及自己的创作习惯,盛可以表示她会有一个基本的框架,“或者说至少有一个主题是很重要的。你想要写什么,你想要表达什么,这个主题很重要。对我来讲,标题很重要,标题没取好,我就没有办法动笔。然后第一句话很重要,开头可能就决定了你叙事的腔调。如果你没找准是第一人称还是第三人称,即便是你写到一两万字两三万字,都要推翻重新来过。”

盛可以的画作

画画心情愉快,写作更有满足感

《建筑伦理学》制作精美,盛可以自绘封面图,题写书名,还随文插入了8幅盛可以手绘画作。

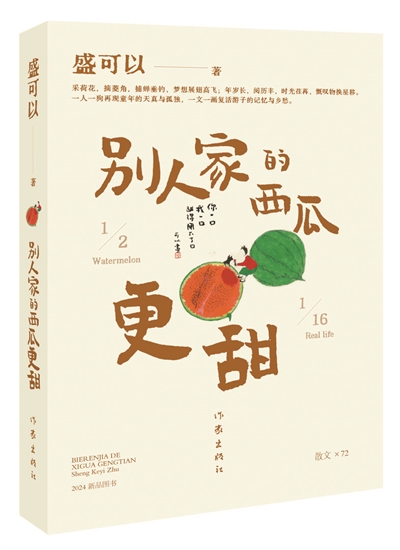

盛可以说自己2013年首次拿起画笔,因感故乡渐远,兰溪古桥被毁,母亲养的小狗被毒死,情绪无处宣泄,只好以涂鸦的方式排遣,无意间将美丽的故乡和童年留在了纸上天堂,“我是幸运的,这些毫无功底的图画,因为纯真的情感和趣味,得到朋友们的支持和鼓励,先是译林出版社找我签约,2014年有了绘本首版《春天怎么还不来》。2018年,北京大学出版社出版增订本,更名《怀乡书》,紧接着,它的法语版面世。这次的机缘是向萍女士在编辑《建筑伦理学》中,发现小说中的现实故乡与散文绘本中的故乡有着某种关联呼应,决定扩充重版,收入我近期新画,使得记忆中的故乡更加丰富生动,于是有了《别人家的西瓜更甜》。”

盛可以喜欢绘画,“绘画很好地调和了我的写作情绪,我把电脑关上开始画画的时候,就变得像小孩一样特别纯粹。一两个小时画完一幅小画就特别开心。”虽然画作受读者欢迎,但盛可以还是谦虚地表示,自己就是随手画,“主业还是写东西,所以,不会花太多时间钻研绘画,偶尔看一下画册,就这样子。我觉得绘画其实对我来讲也是一种叙事。”

盛可以说自己的画是清新自然天真的,但文字要凌厉一点,“我觉得这是对我写作的互补。因为我不会在小说里面去体现这些小清新的内容,不会有这种笔触。生活中灰色的底子可能决定了我的小说基调。绘画时,我发现自己天真的一面还在,或者说纯粹的一面还在,真的很治愈。总之画画更愉快,但是写作更有满足感。有时候我在构图,在哪儿留白的时候,也会想到我的小说。画的时候会启发自己小说的哪个地方该如何处理。绘画作为写作的一个补充,也让我放松、预热,挺好的。”

从不内耗,远离那些消耗你的东西

有人说看完盛可以的作品,觉得她能量特别强,什么都不在意,盛可以笑说自己是不倒翁,“不是说有事儿你也不痛苦,那是石头,面对苦难,面对痛苦,自我建设自我调整的能力很重要。我的个性特别强,很小就特别有主张,当然我也有特别脆弱的一面,小画里的那个小女孩其实是特别孤单寂寞的,但我写作的话,那方面不存在,是完全另外的一个我。”

盛可以坦言自己的性格可能和成长环境有关系,“我小时候见惯了特别多的女性任由打骂,每天还去干很多活,蓬头垢面的。我从小就觉得我不要那样的生活,我从小就是特别好强,不服输。我以前特别想当一个记者,喜欢打抱不平。一次我在小区散步,看到一对年轻的夫妻在打架,男的打老婆,将老婆打倒在地,我当时二十多岁,立刻冲上去帮那个女的,指着那个男的说他的不是,结果那女的从地上爬起来,跟她老公一起对付我。真的,我特别不愿意受欺负,也不愿意看到别人受欺负,所以,这个性格也不是很好,过刚易折。现在好多了,我没有以前那么刚烈了,比较柔和一些,从容一些。”问她喜欢现在的自己还是以前的自己?盛可以笑了:“怎么讲呢?每一个人就是从不同的阶段走过来的,不会去讨厌每个时期的自己。我觉得这么走过来才形成了现在的我。”

此外,盛可以说她从不内耗,“我的人生当中不存垃圾,我可以允许自己情绪不好三天,年轻时失恋,也不会让自己难过超过一个星期,真的,我绝对不会允许自己再继续沉沦下去,为这个事情纠结。所以,我有一种特别强大的功能,让我能够迅速恢复。我就是不内耗,不再为这些边边角角的东西耗自己的精力和时间。你是读了书的人,应该去理解别人,而不是老是觉得别人不理解我,或者说要别人来理解我。”

让自己能静心创作,就必须减少杂念,盛可以认为人生总是有难度,“但是只要知道哪一种是对你的生命最好,你就努力去做。对那些消耗你的东西,一定要尽最大的能力去剔除、远离它们。我为什么能写这么多东西?也是因为我能够努力地撇清一些杂念或者杂草,或者是从沼泽里面爬出来,重新站起来。就像《乱世佳人》里的斯佳丽一样,经历那么多,但总会对自己说明天又是新的一天。我觉得每一个女性都应该有这种能量。”

供图/盛可以

文/北京青年报记者 张嘉

编辑/韩世容