主题:杂志里的中国镜像

时间:2023年8月17日19:30-21:00

地点:中信书店·合生汇店

嘉宾:罗安平 西南民族大学新闻传播学院教授,本书作者

张 翔 中央民族大学文学院院长、教授

主持:宋晨希 知名媒体人、书评人、历史作家

我们在跨文化相遇的路上,到现在还是跌跌撞撞,险象环生。这本书从一本杂志和一个地方的相遇开始,回顾那些目光与目光的交汇,思考那些曾经躲闪过或直视过的眼神,期待它们穿越时空,度尽劫波,看见彼此,照见我们。

——《戏台与相机:美国〈国家地理〉与中国西南》

美国《国家地理》135年

还原中国西南从晚清一直到现在的面貌

宋晨希:介绍大家认识罗安平教授,《戏台与相机:美国〈国家地理〉与中国西南》是她的新书。

作为主持人先谈下私人感受:

中国西南对整个中华文明还有中国历史的进程,其实影响是非常大的。对民族认同还有中华民族多元一体的构建,也起到过非常重要的作用。

我们老说“56个民族”,西南区域集中了30个左右的少数民族。学界已有人提出:之前我们的关注多以北方(比如游牧民族、中原地区)为主,认为它们是推动中国历史进展的主线,其实西南地区/西南民族,对中华文明的进程也起到了重要的作用。其次,由于我们对西南地区关注较少,当地人怎么生活、他们有什么样的民俗习惯,其实我们知之不详。

罗教授通过研究美国《国家地理》135年来对西南地区的报道、考察,还原其从晚清到现在的面貌。特别大的优点就是“一直研究到现在”,未人为地对历史做断连(断连点比如1949年或者改革开放)。

没有这种断连可以更明显地让我们看到西方人对西南地区形象的认识和转变——从开始的“野蛮人”到现在说“中国生态保护得也好,少数民族人又很质朴”——以前他们认为是野蛮,现在变成了质朴,这里面的转化其实就很耐人寻味。

张翔:我是做思想史的,为什么谈西南?因为我从小在湖南永州长大,也算西南山区边缘的人。

可能大家会有点诧异,我离罗老师居住的成都非常远,并且是高山阻隔——你要从四川南部(就是我们说诸葛亮抓孟获的大山)到贵州,再到广西,然后再转到我们这边,空间距离非常遥远且交通非常不方便。但很好玩的是,我们的方言是一样的,都讲西南官话。

这现象让我从读大学到后来,一直感到很疑惑。为什么?

罗老师这本书开篇介绍过 “大西南”和“小西南”的概念。在“大西南”区域内有通用语言,在今天的普通话普及之前,这边——四川、重庆,加上云南贵州全境,广西的北部和我们湖南的西北部和南部,方言都是西南官话。包括有方言学者调查,整个青藏高原,除了它的北边不讲西南官话,东边西边南边,包括以珠峰攀登时担任高山协助著称的夏尔巴人,他们都会西南官话。

这其实是世界上非常罕见奇特的一种语言现象。我们的东南、长三角地区,只要走进去就知道,交通那么方便,却并没有出现像西南官话这样一个通用语言。为什么在交通这么不方便的高山地区反而有?这是我去做西南历史文化和语言研究的一个动力。

关于这一点,罗老师这本书在西方和中国研究者对话的过程中,引出了很有启发性的一个回答——它其实显示了中央治理的深度。就是西南地区是整个融入到中原王朝的,如果统合程度不是这么高,在一个高山地区,大家的生活、风俗习惯、食物等各种方面都差异巨大的情况下,却有这么一个普遍通用语言的局面,是不可能形成的。

美国《国家地理》杂志这些报道的作者中,有很多是非常重要的。我印象非常深刻的是拉铁摩尔,他不只是一个记者,他的身份、经历都非常复杂,他对于今天中国学术界仍有非常重要的影响。罗教授的书建构了一个研究对象的网络,除了美国《国家地理》报道之外,把相关的更广阔的内容都框了进来。

我因为以前也是做杂志的,一直喜欢看美国《国家地理》,包括它的短片。它们那种研究都非常重要而且非常接地气。比如《戏台与相机》有一章叫“交通网络”,现在中国最大的交通网络当然是近二十年的高铁体系和高速公路体系,今天我们要到达云贵川非常方便。而历史上,西北和西南的大好河山,非常丰富的生活和景色,曾经并不那么为人所知的,尤其西南,让人感觉好远。但他们现在是越来越被全中国或全世界的人知道了。

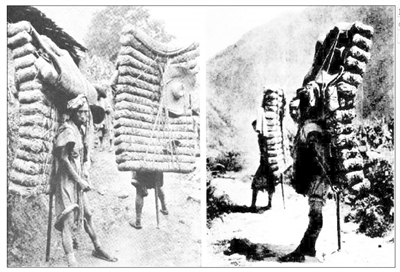

书中插图“茶马古道上的背茶客”

书名为什么叫《戏台与相机》

戏台是实体,相机是隐喻,着重讲相遇和互视

宋晨希:罗老师这本书有几个重要的叙述点,第一个是西方的博物学,然后还有滇缅公路、当时的生态环境和人类族群形象等等。我印象最深的,是《国家地理》当时拍了很多照片,罗老师对于这些照片背后摄影师要表达什么样的目的,有一个非常独到的分析。

那个时候的一张照片跟现在的照片完全不可同日而语。我们今天可能吃得不错,就照一张照片,发微博、小红书之类的,就是无意间去分享。但那个时候的照片造价高,拍一张照片是很珍贵的,所以每一张照片的形成,比如要反映什么样的内容,都是要经过深思熟虑的。比如书里提到美国摄影师为了表现当地人那种原始风俗,还会去给这些人做一些安排,穿什么样的衣服、佩戴什么样的配饰,背后都是有这些寓意、目的的。如果我们只是单纯地去看这些照片,可能并不会了解。

第二个感受,我一个北方人,之前我们容易把西南作为一个异域,觉得它天高皇帝远。一如现在有很多学者说我们要“从游牧的角度看中国史”“从周边看中国”,其实现在也有学者提出我们要“从西南看中国”,西南如何与中原地区互动,形成了对中华文明的认同。

当年英国是想占据西南的,想直接从那边进入西藏、进入云南,跟当地土司、商行做贸易,把它变成英国殖民地。但后来事实上他们在当地受到了重重阻力,比如听到“这些外交权利你们需要跟北京、跟清政府去谈”。

我看之时就想,西南虽然如此之远,那时清政府国力也是如此之衰,但当地对于中原的这种认同或者说这样一种向心力,其实是非常强大的。我就不由得好奇,是什么样的政策和文化认同,能够将不同族群的人牢牢地拢在一起。直到后来我去看罗老师的书,去了解当地的习俗、文化之后,对这个问题才有一些更深的感悟。

有请罗老师来整体介绍一下她这本书的内容,和她在研究过程中的一些感悟。

罗安平:我想解释一下书名为什么是《戏台与相机》。

本书封面上的一张照片,来自于美国地质学家钱伯林,1909年拍摄于四川都江堰的一个小镇。照片中有一个戏台,一部传统戏正在上演,图片说明是:“台上的演员正在卖力演出,但观众们显然对美国摄影师更感兴趣。”这句话比较意味深长,表达了拍摄者和被拍摄者的互视状态。

豆瓣上有一位读者分享了他对这本书的阅读感受,他也对这张照片进行了“考古”,并认为这张照片“实际上打破了一种刻板印象”。什么刻板印象呢?就是跟他看到的大多数老照片不同——从前照片中的普通民众大多是麻木、僵硬的表情,而这张照片里的人有着鲜活的面孔、生动的表情。登载这张照片的文章发表于1911年,标题是《人口稠密的美丽四川》,副标题是《探访中国不安宁的省份,当前的一场革命正发端于此》。

封面上的另一张照片,拍摄于成都的近郊。这张照片的说明文字是“一群小孩在采花,被我们的柯达相机所惊吓了”。一些没被选进书里的照片,体现出更多相遇时不同的眼光。有一张照片是一个小孩骑在石狮子上,说明文字比较中国小孩和西方的小孩,认为他们都有“无忧无虑、活泼可爱的童年”,所以照片标题为《年轻的中国》。有一张照片我印象也比较深刻,是一些藏族牛仔手拿《国家地理》,说明文字是“《国家地理》打开了他们的视野”。

我在书中引用费孝通老先生说过的一句话:“我看人看我。”当时有个人给他写了一本传记,费先生说:“为什么要让人给我写传记呢?就是照照镜子还是很有必要的。要不然我怎么知道别人是怎么看我的呢?”另外一位人类学家叫邓启耀,他把费老师这句话给做了断句:“我看人;人看我;我看人,也看我;我看人怎么看我”。

所以《戏台与相机》这本书,实际上并不是只讲“戏台”,也不是只讲“相机”,而是着重讲它们的相遇,开启了一种怎样的“互视”。

书中插图“人口稠密的美丽四川”罗林·钱伯林 摄 《国家地理》1911年12月

异域镜像的生成是一种互动的过程

“《国家地理》记者来了,快点换上我们的草裙”

罗安平:有读者提出来这本书“图片少了一点”,谢谢读者们的意见和建议,以后若再版时,我们会多加一些图片进去。

说到书名中的戏台,刚才讲到照片上是一个实体的戏台,但它也不只是一个实体的戏台。传教士丁匙良写了一本书叫《中国觉醒》,副标题是“国家地理、历史与炮火硝烟中的变革”。丁匙良也在《国家地理》上发表了几篇文章,他说中国是当今世界正在发生的最伟大运动的舞台,“所以请读者将中华帝国设想为一个戏剧舞台”。

此外,当代著名的美国作家彼得·海斯勒(大家可能更熟悉他的中文名何伟),他也在《国家地理》上面发表了十来篇文章,是自约瑟夫·洛克过后在《国家地理》上发表关于中国文章最多的一位。他说:“中国的历史如今已经成了普通人的历史。”所以我化用了他们的这些比喻。“戏台”实际上就是我们的大地、我们的舞台、我们的人世间。

就像刚才两位老师说的,中国镜像的生成不是单纯“你说你的、我说我的”,它是一种互动的过程。中西关系的浮沉和中美两国社会的变革,共同影响着《国家地理》里面中国镜像的生成和演变。就是说,“相遇”是我们这本书的主线。毕竟从历史中走来,两者还是有看和被看,还是有不同在里面的。

有张漫画,学人类学的同学非常熟悉,《人类学家来啦》,土著们从窗口看到人类学家过来的时候,他们互相提醒:“人类学家来了,人类学家来了,赶快把收音机、电视机等等藏起来。”异曲同工,《国家地理》100周年辑刊上,也发表了一张漫画自嘲,上面土著喊的是:“《国家地理》的记者来了,快点快点快点,脱下这条现代裙子,换上我们的草裙。”

所以在看与被看之间,实际上是有各自的利益的。我们通常会说,凝视者在“制造他者”,将他者“原始化”“异域化”等等,但是这也许是一种“共谋”吧。所谓的“共谋”,就是这些土著他们这样子打扮、隐藏自己的现代化,表面上看是很被动的,实际上看也是他们的策略、他们主体性的发挥,因为他们也有他们的考量。

所以我不想把相遇视为一种绝对化的权利不对等。我觉得每一个人、每一个民族、每一个国家,其实都有自己的主体性,需要我们用不同的眼光去发现。

1920年美国《国家地理》插图

植物猎人,园艺学里的哥伦布

“带着采集箱、相机和枪,对花卉王国偏僻地区11年旅行观察”

罗安平:再说一下为什么我聚焦到西南,最主要的,我觉得西南是一个重要的东西方文明的接触带。其次,西南真的是很丰富,它是一个多元文化的交融地,到现在它更是一个生态的热点地区。

所以我这本书用了四个主题,不是刻意安排的,而是细读了这些文本过后发现,随着历史的进程,它们就这样子变迁下来——最开始是“植物猎人”;“二次世界大战”时,则最主要集中到一条道路上——滇缅公路;到20世纪80年代过后,更多关注的是西南的生态文明,我在里面写了“香格里拉的两个版本”等等;然后是族群形象,它是贯穿了这100多年来的表述主题。

在此仅以“植物猎人”为例,看看刚才晨希老师特别强调的视角问题。这三位“植物猎人”,我书里分别对他们进行了介绍,分节来做的——福雷斯特、威尔逊,还有洛克。

第一次接触“植物猎人”这个词,我就觉得很有意思,美国《国家地理》上面有很多文章都提到了“植物猎人”。其中一个作者是费尔柴尔德,他是电话发明者贝尔的女婿,而贝尔又是《国家地理》杂志创办者的女婿。他也是美国农业局的植物引种负责人,他写了很多文章在《国家地理》上面,其中一篇《A hunter of plants》,就是纪念一个叫梅耶的“植物猎人”。梅耶到中国来采集植物,最后也死在中国。费尔柴尔德把这些“植物猎人”称为“园艺学里的哥伦布”,说他们有丰功伟绩,但是并没有被记住、被纪念。他讲了梅耶很多有趣的故事,我在书里面专门有一章讲“探险叙事编码”,就用了他的一些材料。

1947年,纽约植物园园长有一篇文章发在《国家地理》上面,标题是《花园里的世界》,说的是全世界各地的花花草草都集中到了欧美这些花园里面,当你沿着园中小径散步,就仿佛在做一次长途旅行,你完全可以说世界就在你的花园里面。当我看到这句话时,眼前展现出来的,一方面是很美丽的花园,另一方面我想“为什么能够做到呢?”它背后肯定是殖民帝国当时的实力,他们的坚船利炮,他们科技、军事的优势,所有的一切都在里面,在花园里面体现出来。

有一位“植物猎人”叫威尔逊,中国的植物学界对他非常熟悉。威尔逊1911年在《国家地理》上刊发《花卉王国——中国》一文,对中国的植物进行了大量的介绍。他这篇文章是从一本书里摘抄出来的,这本书叫《一个博物学家在华西》,标题很简洁,但是它的副标题很长——“带着采集箱、相机和枪,对花卉王国偏僻地区11年旅行的观察和描述”。

为什么我的话题不断延展,就是因为发现我在做研究的时候,我自己收获是很大的,从一个人引到另外一个人,再引到另外一个人;从一个故事又发现另外的一个故事,这给我的感觉就是世界其实是相互依存的,它没有分离,所以传统、现在和未来一直是一条不能分割的路,东方和西方,他者和自我等等,这些东西其实是不能做二元分割的,他们是一体的。

我的研究很温和,温和的原因就是破除二元对立。因为相遇、冲突还有和平这些进程,其实是复线的,不是单线历史。所以我们要有多民族、多文明的这种世界观。

因此我的书里主要讲了跨文化的这种心态和经历,也许这种心态是贯穿了这本书的研究。

最后,我还是把这本书里面的一段话送给大家:我们在跨文化相遇的路上,到现在还是跌跌撞撞,险象环生。这本书从一本杂志和一个地方的相遇开始,回顾那些目光与目光的交汇,思考那些曾经躲闪过的或直视过的眼神,期待他们穿越时空,度尽劫波,看见彼此,照见我们。

编辑/韩世容