最近的开年大展中,热度最高的莫过于上海博物馆的“从波提切利到梵高——英国国家美术馆珍藏展”。展览以52件欧洲大师的油画杰作,讲述了四百年经典的欧洲绘画史。喜欢看展的观众,很久没有看到如此受欢迎的特展,现场排队的人潮令人印象深刻,但更震撼的是直面这些古典艺术画作时的艺术感受。

为什么来自黄金时代的古典艺术如此受观众喜爱?博物馆又如何通过各种形式的导览介绍来让观众沉浸艺术,让“打卡”也放慢节奏?通过今天这篇文章的解读,或许会更理解这次展览的呈现逻辑以及画作背后的艺术史意义。

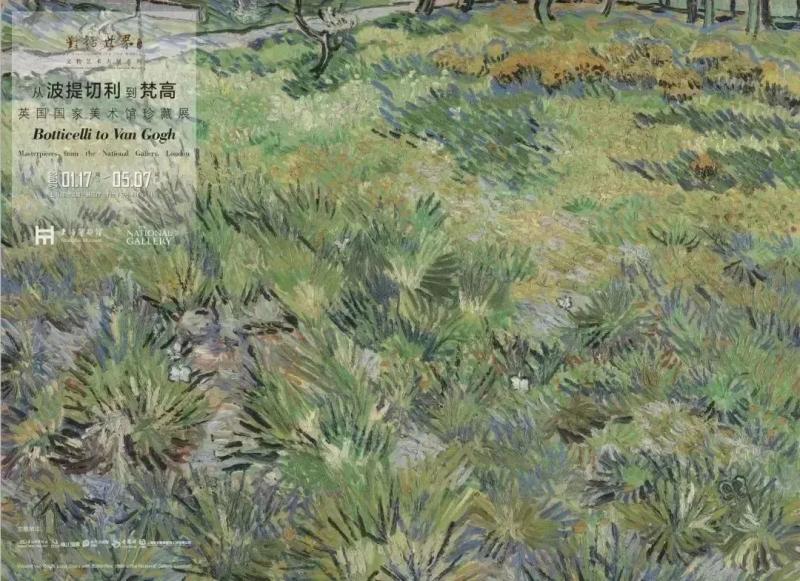

2023年甫一开年,上海博物馆以一场万众瞩目的大展启幕新气象——“从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展”已于1月17日正式与中国公众见面。此次展览是上海博物馆“对话世界”文物艺术系列大展第二个展览,共分8个板块,以52件欧洲大师的油画杰作,为观众讲述四百年经典的欧洲绘画史。展览所覆盖的这四百年里,伴随着科学技术的进步和社会文化的变革,人们观察事物的方式和再现世界的方式发生了巨大的改变。可见,艺术史并不仅仅囿于艺术的范畴经纬纵横,它更可以成为人类文明史的微缩,是穿针引线的时代弦音。而那些无论对国内专业人士还是艺术爱好者都耳熟能详的名字也来到了这里:波提切利、拉斐尔、提香、卡拉瓦乔、普桑、克劳德、凡·代克,伦勃朗、康斯特布尔、透纳、塞尚、高更、马奈、莫奈、梵高等……在他们的身后,是从意大利文艺复兴起始,一路追溯北方文艺复兴、威尼斯画派、样式主义、巴洛克、荷兰画派、洛可可、古典主义、浪漫主义、印象派、后印象派等熠熠生辉的艺术流派。

虽然此番来沪展出的作品体量与英国国家美术馆本身的馆藏相比只能说是“小而精”,但考虑到该馆极少外借作品做巡展,这次带来52幅作品对双方来说都颇为难得。据悉,英国国家美术馆的建立不同于欧洲大多数国家,并非建立在过往皇家收藏的基础上。它肇始于政府自一位私人收藏者购入的38幅重要画作,继而在历任馆长和理事会的努力下馆藏持续不断发展。这与上海博物馆的馆藏历史,从某种程度上,有一定的相似性。一部美术馆的收藏史,承载着文化的自觉与愿景,也体现着审美价值的时代变迁。

记忆犹新的是,2018年上博与伦敦泰特美术馆合作的“心灵的风景:泰特不列颠美术馆珍藏展(1700-1980)”是“对话世界”文物艺术系列大展的第一站,该展以特定200年间的风景画作为切入点,但作品呈现的面貌辽阔,品质也极佳;包括选择了一些甚至国内专业人士也不太熟知的艺术家和作品来展出,可以说是有“拓荒”的意识了。

对比之下,此次“从波提切利到梵高”展的时间跨度更长,主题更恢弘,因而对布展的展陈和主题阐述都带来较高的挑战。最终,我们在展厅看到了,不同的板块以不同的颜色分类以契合板块主题;而挑选的每一位大师或每一件作品,哪怕不那么知名,但都足够分量代表美术史上的一个风格流派或者转折点。

如波提切利的《圣泽诺比乌斯早年生活》尺幅虽然小、且是宗教题材,可能并不那么“普及”,但其构图的想法、场景的呈现和叙事的风格皆体现了当时人文意识和“新柏拉图主义”(该学派认为人首先要学会认识自己)的觉醒。对熟知宗教故事的人来说,该画的场景布局、气氛拿捏都体现了艺术家卓绝的提炼和叙事能力,每一个细节都充满戏剧冲突感,但画面整体依然有着优雅的平衡与和谐;色彩上的鲜亮肌理和质感也反映了彼时绘画工具的变革。

这一彼时刚冒头的“新柏拉图主义”的思想到了拉斐尔的时代则更为成熟与显著。拉斐尔的圣母树立了此后圣母肖像的范式;更重要的是,拉斐尔在其绘画中提示了“主观观看”的重要性,这一方式在后几个世纪的美学理论中发展出一个专有名词,叫“移情”。

由此可见,一幅小小的画作背后可以是一个时代的大江大海。纵观本次展览的作品风格和板块设计,结合艺术史的衍变,笔者认为亦可以如下三个特征概括:

一

惊鸿一瞥与永恒的肖像

这一次英国国家美术馆选的作品主要体现了两个特点:艺术史时间线清晰,以及对肖像画的青睐。最直观的例子便是各大社交平台刷屏的作品中,几乎95%是肖像画。当然,卡拉瓦乔笔下迷人的男孩、委拉斯贵兹笔下威严神圣的帝王将相、伦勃朗笔下不带滤镜的自画像、安东尼·凡·戴克精致的贵族气质、戈雅笔下吉普赛女子的生命力……他们确实是艺术史上的永恒经典,百看不厌。而托马斯·劳伦斯爵士那幅近两米高的巨幅红衣美少年肖像,在灯光迷离和油彩喷薄之下,白皙的肤色、水灵的双眸和纤细的手,这些都让人站在画前目不转睛,于是肖像画广受欢迎的意义也就不言而喻了。

试想,若将此少年和卡拉瓦乔笔下醉意迷蒙或一惊一乍的美少年的双眸对比,是不是很有意思?或者,将美少年的双眼和63岁的伦勃朗的眼睛对比,又是怎样的体验?——也就是说,一场展览看下来,给你印象最深刻的是哪双眼睛?有没有打动你?我想,这些都是值得观众亲临现场、亲自去感受的。

二

光

一部绘画史就是人类对光的追逐和对光的认识的改变史。只是有一点可能有点误会——明暗对比并不仅仅在于如何提亮打光,而是如何处理影子。影子并不总是存在于黑暗,更存在于光明;从最早的“阴影”当绘画从柏拉图的“洞穴”中走出来时,它依旧蹒跚踱步,描摹着一切具体物象。最早只是如马赛克壁画一般描摹轮廓,直至文艺复兴时代才有了现代意义上的透视,而真正将“光影”表达至臻的则是要到后来17世纪的巴洛克时代,绘画中“光影”成了主要的表现手法,区分了文艺复兴的风格。不仅仅是人物肖像,“场景”开始出现——而不仅仅是肖像,或者是室内的摆设。最直观的例子就是卡拉瓦乔的绘画。他笔下那些充满张力的戏剧感正是得益于光影对比的处理;也是使得他笔下那些男孩亦正亦邪、充满迷人魅力的原因所在。而伦勃朗则将自己“埋”入更深的阴影之中,仿佛生命在余烬中依然燃烧着对追逐火焰的渴望。

肖像画已足够为人关注,然本次展览中有几幅风景画的重要性可能被忽略,其实风景画背后的寓意却非常重要,因其体现的是欧洲大航海时代以来对征服和探险的渴望,所以画面中那些辽阔的风景可能和中国明代以来的山水画一个性质——“卧游”与“遐想”——也即并非真山实水,而是想象的风景和理想的范式。在这里,娴熟的技巧开始出神入化体现了古典油画黄金时代迷人的魅力,那些光与影所能体现的最和谐的旋律。

我们如今认识中绘画中真实的光源则源自19世纪末、20世纪初的印象派。也是从印象派开始,绘画走到户外、走到阳光下,开始直面大自然,描绘那些阳光、鲜花、草坪、大海、人群……这当然也得益于便携管状颜料的发明,大大利于艺术家在户外写生。加之光学的进一步发展乃至相机的发明,都对绘画技法的变革起到了根本推动的作用。色彩也由具象转向抽象。又一个新的时代即将到来。

三

“不破不立”的结构

从专业角度来说,其实整场展览对当代艺术影响最大的人物是保罗·塞尚。而展览中塞尚的那幅可能乍看不起眼的静物画《画室中的炉火》,其实特别厉害。为什么这么说呢?因为这幅画看起来就像是随便画的草稿:背过来放置在管道之后的帆布油画,破旧的炉子,斑驳的墙,整幅作品几乎就是油腻的烟黑色——这,画的是什么?是不是还不如苹果、橙子、瓶瓶罐罐这些?对了,就是这样——画无意义的、不起眼的、被丢弃的角落,或许才是艺术应有的自由与个性的体现——它可以不为了任何目的和意义而创作。

保罗·塞尚《画室中的火炉》,约1865年

©The National Gallery,London

但塞尚的艺术可不是没有意义,他最著名的代表作《圣维克托山》系列启迪了后来的勃拉克和毕加索们;可以说没有塞尚就没有后来声名大噪的立体派。所以展览的时间线结束于梵高和塞尚很正确——因为比起后来20世纪现代艺术以来玩转的各种观念、理论、解构,塞尚依然是坚守架上绘画本体语言的最后堡垒”——色彩、笔触,他就是视觉语言的“贵族”。所以,也可以这么理解:从文艺复兴时代的大师以来到塞尚这里,架上绘画其实已经走到了极致的巅峰,走了完美的一个圈。

我们再来看塞尚的这幅作品:视觉上是平铺的,同时也有一种流动感,就像是拉开的手风琴——画中所有的一切齐刷刷地朝向一个焦点,而这个焦点恰恰在画布之外——这就是塞尚的“逆向思维”。然后是色彩,塞尚的色彩在后期发展到只用同一色域内的颜色和笔触就能构筑形体的程度——比如这幅画的煤灰色。轮廓线是粗犷甚至是“歪歪扭扭”倾斜的,暗示了所有的东西都在“动”,但整体的构图又是一种有互相牵扯力的平衡。

以上两个特点当属塞尚的创新变革技法,在他几乎所有的作品中都能遵循到痕迹。当然,笔者的这段文字的描述只能尽力而为,不如站在画作面前直观感受那些最细微的笔触和最细微的情绪来得直接。唯有直面画作之后回过头来再做研究,才能相辅相成。

透纳《海洛和利安德的离别》,1837年

©The National Gallery,London

最后想说的是,展览还有很多“小彩蛋”也可以单独展开说一说,在此简单提两个例子。其一是作为荷兰画派的分支的“讽刺风俗画”小分队,此作类似寓言画,若能结合当时尼德兰风俗就能读懂其中的黑色幽默,此番来沪展出的扬·斯汀就是个中代表。风俗寓言画这类作品在当时不仅受到市民阶层的欢迎,也是属于“薄利多销”的亲民画种。其二就是这次来的一幅威廉·透纳的《海洛和利安德的离别》很少见,一个是题材,另一个是尺幅,这幅画的故事是希腊神话中广为传颂的爱情悲剧,也是人类文学史上最早提到“游泳”这一运动的文字记载。

文/林霖

编辑/陈品