主题:冷门难懂,为什么还要读陀翁的《卡拉马佐夫兄弟》

时间:2022年3月13日晚七点

地点:三联读书会

嘉宾:张晖 上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院教师

魏东 广西师范大学出版社上海公司文学主编

主办:广西师大出版社上海贝贝特“文学纪念碑”丛书、三联中读

《卡拉马佐夫兄弟》是陀思妥耶夫斯基最后的作品。他在给友人的信中写道:“我是在完成一部集大成的作品。因为投入了大量心血,我艰难写作时甚至人都病倒了。”

陀思妥耶夫斯基是如何创作出《卡拉马佐夫兄弟》的?他在这本最后的集大成之作里,希望向读者传达什么样的信息?那些被诅咒的问题是否有了结论?《卡拉马佐夫兄弟》又预见了哪些人类的命运?弗兰克·约瑟夫的传记《陀思妥耶夫斯基》最后一部《陀思妥耶夫斯基:文学的巅峰,1871-1881》,以大量的篇幅还原了这部小说的来龙去脉,并以200页的篇幅,逐章全景式解读了这部作品。

“我只是更高意义上的一个现实主义者”

魏东:海明威曾经说,写出《卡拉马佐夫兄弟》《罪与罚》《白痴》《群魔》的19世纪俄国作家陀思妥耶夫斯基,他笔下的心理世界是疯狂与脆弱、恶毒与神圣之间的交织。尼采说得更绝对一点:“他是唯一有教于我的心理学家。”但是陀思妥耶夫斯基曾否认过类似的外界评价:“他们称我为心理学家,这并不符合实际。我只是更高意义上的一个现实主义者,也就是说,我表现了人类灵魂的深邃。”

今天的活动源于广西师范大学出版社的一套丛书“文学纪念碑”,陀思妥耶夫斯基相关的传记、回忆录、日记,是这套丛书的基石。美国普林斯顿大学和斯坦福大学荣休教授约瑟夫·弗兰克所作的五卷本《陀思妥耶夫斯基》传,则是整套丛书的扛鼎之作。这套书分为五卷,2014年出版第一卷,像美剧一样,一季一季,第五卷到现在终于出版。

它记录了陀思妥耶夫斯基人生最后的十年,这十年他通过长篇小说《少年》的出版、私人杂志《作家日记》的创办、《卡拉马佐夫兄弟》的创作以及他在莫斯科所作普希金塑像揭幕演讲,到达他人生声誉以及文学创作的巅峰。

《卡拉马佐夫兄弟》在世界文学史上,也是划时代的里程碑。这部小说在陀翁的作品中虽然是最长的,但是事实上并不难读。

张晖:熟悉或者对俄罗斯文学感兴趣的朋友们,一定会知道陀思妥耶夫斯基是19世纪俄国文坛最璀璨耀眼的一位大师。他写作的年代,从19世纪40年代到70年代,这也是俄罗斯现实主义文学巅峰期。

《卡拉马佐夫兄弟》的人物关系并不复杂,放在19世纪俄国现实主义小说的范围内去讨论的话,人物相对比较有限,人物关系相对比较简单,不像《战争与和平》,一下子500多个人物,阅读的困难会更大。阅读这本书,读者一开始会觉得这是一个以家庭危机为情节核心,围绕一桩杀父悬案展开的小说,实际上在这个悬案背后有很多关于哲学、社会、宗教的讨论。

我是在大学的时候,第一次看《卡拉马佐夫兄弟》。跟很多人一样,我读的第一部陀思妥耶夫斯基的作品是《罪与罚》。我一开始也是把《罪与罚》当成悬疑小说或犯罪小说去看。如果大家只是匆匆掠过陀思妥耶夫斯基的作品,可能会认为是二流的侦探小说。如果你细读,会发现它涉及很多形而上的问题。我作为一个俄罗斯文学的研究者,再回过头去看,发现《卡拉马佐夫兄弟》无论从广度和深度来看,都是非常厚重的书。

魏东:我自己阅读的第一部陀思妥耶夫斯基的小说是《卡拉马佐夫兄弟》,然后才看的《罪与罚》。但当时不知道《卡拉马佐夫兄弟》有那么崇高的地位。大三时阅读这本书,一下子被吸引了。我当时很能共情《卡拉马佐夫兄弟》中的人物,尤其是对老大米佳产生了认同感。

张晖:《卡拉马佐夫兄弟》里有大段大段的心理独白,视觉上有很强的压迫感。心理独白很长的自然段,一段占满一页纸。看到这些段落大家不要跳过,这正是《卡拉马佐夫兄弟》核心所在。

魏东:正常情况下,人不会这么长时间地讲话,但小说中是允许的。特别是你进入陀思妥耶夫斯基的文学世界,长达几页纸的内心独白也好,对话也好,陀思妥耶夫斯基的独特想法正是融汇在其中。

“哭泣吧,不要去反抗悲伤,你有悲伤的权利”

张晖:在弗兰克《陀思妥耶夫斯基:文学的巅峰,1871-1881》中,涉及三部作品——《少年》《作家日记》,重中之重是《卡拉马佐夫兄弟》。

这本传记的特殊之处在于,从多个角度切入了《卡拉马佐夫兄弟》,不仅仅聚焦于陀思妥耶夫斯基的创作史,还做了非常细致的文本分析。一方面从作家和他的时代出发,讨论这本书、陀思妥耶夫斯基和那个时代俄国方方面面的联系。另一方面,逐章地细读这本书,带我们从多个角度了解《卡拉马佐夫兄弟》。

《卡拉马佐夫兄弟》创作于陀思妥耶夫斯基写作的晚期,主要是1878到1880年差不多三年的时间。从1879年1月份开始,在《俄国导报》差不多连载了两年。

书中阿廖沙这一条线的来源,在60年代末期就出现了。陀思妥耶夫斯基已经构思小说《无神论》,一年之后又在笔记里面——他的创作历程可以从他的笔记、书信、回忆录中间所看到——出现了《大罪人传》的书名。他想写一个无神论者在当时的俄国,怎样遇到一个修道院里面的长老,通过长老的引导一步步皈依,最终成为东正教徒。

看《卡拉马佐夫兄弟》,会发现第一个出现的主角阿廖沙也是个修道院中的修士。但是他跟《大罪人传》一开始对主人公的设定肯定有区别。在《大罪人传》的设定里,陀思妥耶夫斯基还提到一个名字——扎顿斯克的吉洪,他是18世纪俄国的一位主教。在《卡拉马佐夫兄弟》有一个人物叫佐西马长老,吉洪就是他的原型之一。在陀思妥耶夫斯基另外一部非常有名的小说《群魔》中,吉洪也出现了,其中很重要的一章用了吉洪的名字。

70年代,出现了《卡拉马佐夫兄弟》米佳(德米特里)这条线。陀思妥耶夫斯基真正开始构想要写一部集大成之作,他想要借用一个源于他早期小说《死屋手记》中的人物。大家在弗兰克的陀思妥耶夫斯基传记中会看到,陀思妥耶夫斯基有好几年是在西伯利亚鄂木斯克的监狱中度过的,他在监狱中遇到一个叫伊利明斯基的罪犯。这个人名在《死屋手记》中没有出现过,但陀思妥耶夫斯基做过说明,这位伊利明斯基被判杀父罪,十年之后发现判错了,其实他不是凶手。米佳这条线从《死屋手记》伊利明斯基这儿就开始了。

读弗兰克的《陀思妥耶夫斯基》传记时,会读到非常多《作家日记》的细节。《卡拉马佐夫兄弟》这本书戏剧化地表现了《作家日记》里的很多观点。《作家日记》是一部非常驳杂的作品,里面有时事评论,有陀思妥耶夫斯基哲学观点的抒发,更像是一部政论作品。陀思妥耶夫斯基把这些观点戏剧化,演绎成一个故事,《作家日记》是《卡拉马佐夫兄弟》写作的重要起源。

在80年代陀思妥耶夫斯基本人身上发生了一件大事,对他有很大的触动,同时也间接影响了他写作《卡拉马佐夫兄弟》——1878年他最小的儿子阿廖沙夭折。他去俄罗斯非常著名的奥普塔修道院遇到了长老阿姆夫罗西,长老给了他很多精神上的慰藉。我们马上可以联想到,《卡拉马佐夫兄弟》当中主人公叫阿廖沙,在书中也有佐西马长老的形象。佐西马长老的原型之一,就是奥普塔修道院的阿姆夫罗西长老。小说中有一个细节,佐西马长老接受了很多农妇的求助,其中有一个农妇的小孩刚刚去世,她来寻求佐西马长老的慰藉。佐西马长老那时候说的话,很多来自于阿姆夫罗西长老在现实生活中对陀思妥耶夫斯基说的那些话。

魏东:那段话特别动人。

张晖:“哭泣吧,不要去反抗悲伤,你有悲伤的权利。”这实际上来自于他的个人经历。

从其妻安娜·格里戈里耶芙娜的回忆中可以看到,《卡拉马佐夫兄弟》中阿廖沙这一人物的身上,承载了陀思妥耶夫斯基对幼子曾经的希望。他把这个希望投射到阿廖沙人物上,这是一个很感人的细节。

《卡拉马佐夫兄弟》手稿

为什么孩子都在哭?为什么苦难在发生?

张晖:如果要挑出《卡拉马佐夫兄弟》中最有思想和深度的两章,是“叛逆”和“宗教大法官”。

这两个章节发生在伊万和阿廖沙的对话中。在这段对话之前,两个兄弟还没有在真正的意义上交流过。有一天,伊万这样一个靠写作为生的大学知识分子,和修道院的见习修士坐在一起,产生了这样一段对话。伊万主要在说,阿廖沙在听。

伊万说的这两段话,一段是在“叛逆”这一章节。他提了一个神义论的问题,也就是全知全能全善的上帝和世界上无所不在的恶之间的矛盾。伊万一上来就说,假定上帝是存在的,为什么世界上有那么多孩子在受苦?最极端的恶莫过于对孩子施暴。这一章提到土耳其人怎么放狗出来咬孩子,俄国地主们怎么样虐待孩子等等,最后都是想要证明一点,上帝所创造的世界是有问题的。世界普遍存在的恶和上帝允诺的最后和谐的天国是断裂的。

套用现在文化多样性的概念,伊万在“叛逆”这一章中展现了恶的多样性,他写了各个民族、国家、地方都存在的人性普遍的恶。“假使小孩们的痛苦是为了凑足购买真理所必需的痛苦的总数,我预先声明这真理是不值这代价的。”他说假设最后和谐的天堂降临到地面那一刻真的到来,我宁愿放弃通往天国的入场券,我宁愿交还给上帝。

在这一章中,他以正义之名反叛上帝、反叛圣父。在这里可以看到陀思妥耶夫斯基和当时俄国的知识分子都存在着对话。举一个例子,当时的俄国文坛有一个叫涅克拉索夫的民粹派诗人,他写了一首诗歌叫《孩子们的哭声》,这首诗中也传达了一种正义的悲愤之情,和伊万在“叛逆”这一章传达的情感有联系。

这样的情感是普遍存在于俄国知识分子之中的,他们叩问时代的问题——为什么存在那么多苦难?米佳也有这样的发问,他梦见一个骨瘦如柴的母亲在暴风雪中抱着哭泣的婴儿,为什么这个孩子在受苦?为什么孩子在哭?车夫说:“他们是被大火烧光了一切的穷人,他们没有面包。”但是实际上他问的是,为什么所有的孩子都在哭?为什么所有的苦难在发生?他站在人类的高度上在问这个问题。

如果说在“叛逆”中伊万是在反叛上帝的话,接下来在“宗教大法官”中他反叛了圣子。

“宗教大法官”中伊万自己编了一个故事,发生在16世纪的塞维利亚。有人目睹了一个宗教法庭的场景,耶稣基督重新回到了人间,在宗教大法官面前突然出现。宗教大法官非但没有欢迎他,反而把耶稣基督关到牢里质问。这场质问的核心是,你为什么没有接受魔鬼的诱惑?

魔鬼的诱惑这个典故来自于马太、路加福音书。简单说,魔鬼提出三个诱惑:“如果你把石头变成面包,人们因为看到奇迹而跟随你”,这第一个诱惑被耶稣拒绝了;第二个诱惑是,“你从悬崖跳下,被天使接住,人们也会相信你,因为你展示了神秘”,耶稣也拒绝了;第三个诱惑是,“如果你臣服于我,我将把土地和人民都交给你,你将会拥有权威”,耶稣还是拒绝了。为什么拒绝?因为人有选择,人有信仰的自由。

但宗教大法官认为自由对人类来说是一个负担,自由意味着责任,而人是担不起这个责任的。宗教大法官用对人类的爱去反叛基督。为了保护人,为了让他们过得好,我把石头变成面包,我给他们演绎了神秘,我用罗马教皇、恺撒的剑征服他们。地上仅有的这三种力量,可以永远征服和俘虏这些意志薄弱的叛逆者的良心,使他们得到幸福,这三种力量就是奇迹、神秘和权威。宗教大法官认为,这才是人真正需要的,他们并不需要自由。

这就是伊万的第二次叛逆。

对于孩子的关爱和同情,是写作动因之一

张晖:弗兰克的《陀思妥耶夫斯基》传记中提到,陀思妥耶夫斯基在跟很多文学典故对话——宗教大法官已经出现在之前很多文学作品当中了,包括陀思妥耶夫斯基在《白痴》《群魔》中都写到过。在维克多·雨果《九三年》这部书中也出现了两个对立的观点。其中有一个人物叫郭文,他持有一种自由平等博爱的乌托邦式的理想,跟他对立的是他的师父西穆尔登。西穆尔登希望建立一个法权国家,这里出现了一个关键词——“欧几里得式的”。郭文说,西穆尔登如果希望成立一个法权的国家,势必认为人就是由欧几里得创造的。欧几里得代表的是物质主义的观点。欧几里得的世界里容不得自由的存在,只有冰冷的数字和物质,没有自由的空间。对于伊万来说,他的信仰中也有很多欧几里得的成分。

在《卡拉马佐夫兄弟》中存在着互相对应的主题。首先是父与子的主题,表面是一个杀父的悬案,确实也是在围绕着老卡拉马佐夫和他的三个儿子之间的矛盾展开的。陀思妥耶夫斯基在构思这部作品时拟了一个题目就叫“父与子”。如果熟悉俄国文学,肯定会联系到屠格涅夫的小说《父与子》。“父与子”是当时俄国文坛一直在探索的问题。子对于父的背叛和反抗,不仅仅在家庭层面意味着对于父权制社会的反叛,也影射了对皇权甚至对神权的反抗,父权、皇权、神权在这里是联系在一起的。父与子的关系,反映了人与神的关系,子对父的反抗和人对神的反抗,在陀思妥耶夫斯基这里是联系在一块的两个主题。

同时,这部作品在人性层面有理智与情感的冲击,而在神义论的层面,又存在正义与信仰的对立。最后我们可以说这个小说涉及到俄国和西方、世界的关系的问题。在小说当中老卡拉马佐夫动不动引用一些伏尔泰、孟德斯鸠等欧洲思想家说过的话,而且故意以庸俗的方式去曲解它,推演到极端。“宗教大法官”中权力的代名词是罗马教廷、恺撒的剑。小说还有一些次要的人物,像拉基金、米乌索夫这些人动不动就引用欧洲的思想。陀思妥耶夫斯基要追问的是,俄国这些民粹派、虚无主义的思想是哪儿来的?根源上来讲是从欧洲来的。

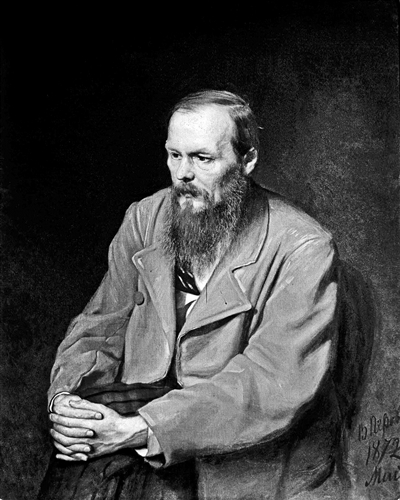

1872年的陀思妥耶夫斯基 佩罗夫绘

再讲一下这部小说的文学背景,席勒对陀思妥耶夫斯基这本小说的影响,除了《唐·卡洛斯》还有剧本《强盗》,在小说中也被直接引用。“宗教大法官”对耶稣的描写,有很大一部分来自于大卫·施特劳斯的《耶稣传》。

还有一个经常出现的名字是乔治·桑,陀思妥耶夫斯基自己也曾说乔治·桑是一个完美的基督徒。在乔治·桑的作品《莫普拉》中可以看到德米特里的雏形,在《斯皮里迪翁》中可以看到修道院故事的影子。

除了《九三年》,雨果的《悲惨世界》也影响了《卡拉马佐夫兄弟》的创作,经常有人把佐西马长老和米利埃主教(冉阿让本来要偷他的银器)做对比。

刚才说的是世俗作品,《卡拉马佐夫兄弟》还受到宗教作品的影响。除了《福音书》这一最重要的宗教作品来源,还有代表反神论精神的《约伯记》。约伯在问的是,为什么我要受那么多苦?伊万问的是,为什么大家要受那么多苦?接下来欧洲文学发展的过程中,我们能看到很多反神论的不同版本,在浪漫主义诗人拜伦、雪莱那里都能看得到,从埃斯库罗斯的普罗米修斯,一直到浪漫主义的普罗米修斯。反神论还可以追溯到雅各的故事,到古希腊神话中普罗米修斯的转变。

最后讲一下《卡拉马佐夫兄弟》的历史背景。弗兰克所作的传记里已经讲得很详细了,当时有一些社会危机,陀思妥耶夫斯基面向的知识分子都属于俄国民粹派。弗兰克所作的《陀思妥耶夫斯基:文学的巅峰,1871-1881》专门用一章来讲俄国民粹派。从70年代初“到人民中去”的运动,到70年代后期80年代初已发展成“人民的意志”,一开始追求社会革命的群体,慢慢越来越激进,甚至演变成带有恐怖倾向、追求政治革命的群体。陀思妥耶夫斯基很多人物的素材就来源于此。

还有些非常极端的案子,比如说在《作家日记》中提到了科罗涅伯格案——当时俄国有一个银行家把自己的私生女关在家里,虐待她,最后虐待者是被释放了。这件事情对陀思妥耶夫斯基造成了非常大的冲击,对于孩子的关爱和同情,也是促成他写《卡拉马佐夫兄弟》的动因之一。

魏东:传记第五卷中,弗兰克把陀思妥耶夫斯基私人的生活、社会热点,还有作家创作的过程咬合到了一起。陀思妥耶夫斯基非常关注当时的社会新闻,他不光会援引历史上的故事、文学上的典故,他对生活也非常关注。

最近碰到一些负面的社会新闻,类似《卡拉马佐夫兄弟》中涉及的虐待孩子的案子,真是让人非常抑郁。在这个时刻,我第一时间想到了陀思妥耶夫斯基,我们时时刻刻需要他的作品的启示。读陀思妥耶夫斯基,我们看到的不光是伊万关心的那些高深的命题,在文本各个地方,都能发现他的底色还是俄国深厚的人道主义传统,光从这一条传统我们就可以深刻地认识到,为什么今天大家还这么喜欢读陀思妥耶夫斯基。

文/贝贝特

编辑/韩世容