终有一天我们会衰老,到那时候唯一打动观众的是你的真实和真诚。真实和真诚,我不认为这是什么秘笈。——赵倩

丫丫,是70后演员赵倩的小名,是她姥姥起的名字,这也是《北去·南归》的主角名。在舞台上,赵倩扮演了自己,也扮演了姥姥。

《北去·南归》是赵倩根据个人经历写下的戏剧,是一出自传体独角戏,戏中的每一处经历都是真实的。讲述的是北京女孩儿丫丫和姥姥相依相伴的成长历程。丫丫因家庭的变迁,远离父母,从小由姥姥陪伴长大。“北去”是一个12岁的孩子远离故乡,而“南归”是她经历了七千公里的路程又回到了姥姥的身边、回到了故乡。

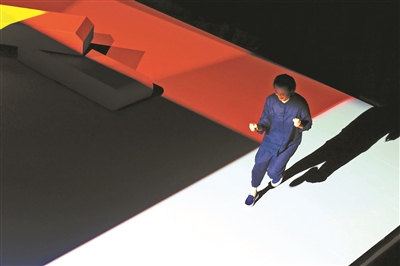

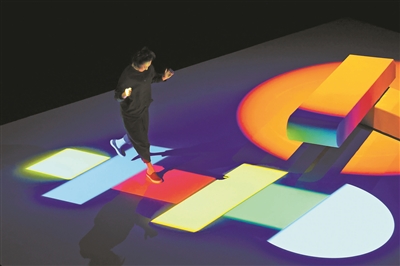

《北去·南归》于今年5月30日在北京首演,此后好评如潮并获得奖项的肯定。6月,《北去·南归》在第七届棱镜MINI戏剧节上荣获最佳剧目奖,并入围2025“北京故事”优秀小剧场剧目展演;9月,赵倩凭借该戏的精彩演出获得了第九届华语戏剧盛典的“最佳女演员”荣誉;10月15日至19日,《北去·南归》作为“大戏看北京”2025展演季的新锐大戏,以及第三届国际独角戏剧节邀演剧目,再次在北京上演。

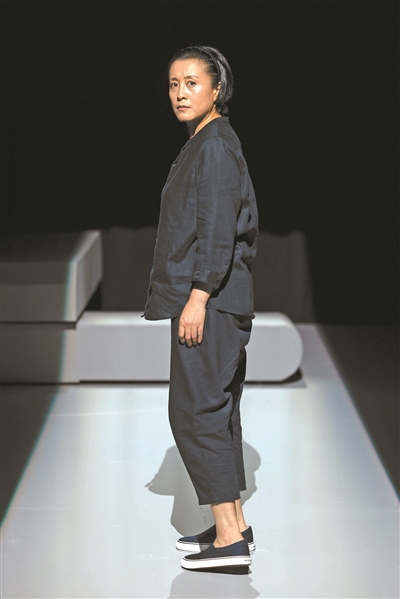

10月16日下午,在《北去·南归》的化妆间,演员赵倩正在准备晚上的演出,在间隙中接受了北京青年报专访。虽是在后台,但她与舞台上的感觉一模一样,也是用发箍把短发向后梳,一点儿也不掩饰自己的皱纹,说话时一口北京腔。与她对谈时,总能被打动,原因正是赵倩常常提到的“真实”。这就是她,也是舞台上的“丫丫”。

1

演独角戏需要时机

若再不演 我只能跟自己道歉

作为演员,赵倩认为自己首先是一位戏剧演员,再是影视演员,因为她是从舞台上成长起来的。

1997年,赵倩从上海戏剧学院表演系毕业之后,便入职中国青年艺术剧院(注:后与中央实验话剧院合并,现为中国国家话剧院),不论是在校园抑或是在剧院工作时,赵倩总是无意间透露出想要演一出独角戏的愿望。“这个种子早早就种下了,大概在大学时候跟同学闲聊,我就吹过牛。独角戏,应该是大多数戏剧演员梦寐以求的事情。”赵倩仰着头,笑着回忆曾经的“大放厥词”,但很快又严肃起来,接着分析道:“但是,演独角戏,是需要时机的。同时,需要演员有积累和能力,这是一个先决条件。独角戏并不是我二十多岁时想演就能演的,所以这件事一直搁置着。”

赵倩身边的朋友对于她曾吹过的牛都有或多或少的印象,时常念叨起独角戏的事情,而赵倩并不着急,她不断地工作、拍戏和生活,仍然在默默等待那个“先决条件”。她很清楚,在剧院工作,并不能保证每部戏都适合自己,不能要求每个角色都是自己所向往的。如果每个角色都可以托举着演员,这是不现实的。“我知道自己不是高产的演员,也没有很急功近利,所以我在整个工作过程中有很多的等待和忍耐。同时在这份等待之中不能停止准备和积累,我认为这是每个演员都要去承受的。只要我不放弃,哪怕是几年不拍戏或者不上台演出,我也要做充分的准备。而这些对自己的要求,不足为外人道,自己坚持做下去就好。”赵倩坦言。

时间,让赵倩动了念头。演独角戏是体力活,随着年龄的增长,体能会跟不上,她意识到若再不演就真的演不了了,那时她只能遗憾地跟自己道歉。她对自己说:“赵倩,你必须要做这件事儿了。”

最初,赵倩按照制作戏剧的传统方式寻找一部成熟的剧本,或是购买国外剧本的版权再拿来演独角戏。“比如著名剧作家约恩·福瑟的剧本,观众一听他的名字就想来看,还有很多有名的本子让不少演员都心向往之。可是我的运气实在有点儿差,仅是版权的事情就非常麻烦,十分周折,有的甚至还要到香港去买版权。我打听过有些剧本的版权在哪位老师的手里,托同学去询问,但是对方是不肯给的。我心说,嘿!这事儿怎么那么拿人呐!”赵倩很无奈地笑道。

2023年底的一天,赵倩在家打扫卫生,脑海里突然蹦出一个念头——要不自己写剧本吧。回顾那天的“起心动念”,赵倩背出了她后来写在《北去·南归》剧本的一句词:“命运就像是双无形的手,会推着你的后背让你向前走。”她认为,这是岁月给她带来的体会和对事物的理解。

2

首次尝试写剧本

在本子上写下一块块记忆的碎片

做编剧,这是赵倩从未想过的身份。从一个念头到写出一部完整的戏剧,赵倩曾数次怀疑自己:“戏剧剧本多难啊,我只是一个小小的演员,我能写出来吗?”

赵倩把自己的想法讲给亦师亦友的编剧陈枰老师,陈枰问是什么样的剧本,她就把脑海里想到的两段词念给对方听,那是关于赵倩姥姥的真实经历——姥姥站在五道口的铁路旁说起自己闺女的病痛和离去:“绿皮儿那车是拉人的,黑皮儿那车是拉煤的,我最小的闺女都长到13岁了……”

赵倩念完词之后问道:“陈枰老师,您觉得这个是戏吗?”陈枰鼓励她说:“我听到的是满满的情感。你要写出来。”“如果不是因为我们关系好,我绝不会在一位编剧面前厚着脸皮去聊写剧本。在陈枰老师面前,我不怕她嫌弃,她也不会笑话我。但是我当时仍旧怀疑自己,虽然已经有了两段词,虽然身为演员写两段台词并不难,难的是写出整体的剧本。”当赵倩又一次问陈枰:“我是不是有些异想天开,我真的能写剧本吗?”话说出口便又后悔了,她感受到了陈枰肯定的态度,自己心中默默嘀咕:“要是之后再写不出来,就有点儿丢人了。”

那天之后,赵倩没有立刻着手,只是在本子上零散记下一块一块的记忆碎片,写完一段便空起来,再去写另一段。“那是因为我觉得一段内容的后面应该还要写些什么,但自己又不知道要写什么,只能空着。”赵倩笑着解释道。

2024年6月,赵倩的底稿上仍是一段段文字碎片,剧本仍未成形。当月中旬,戏剧导演刘丹看完戏之后,去赵倩家里聊天,结果俩人从晚上一直聊到了天亮。“喜鹊都来窗台吃早饭了!我们还没结束,凑在一块儿聊戏。”这一晚,刘丹给赵倩打了一剂“强心针”,鼓励她把剧本写出来,尽量赶上当年年底的“北京鼓楼西独角戏戏剧节”。

从那天开始,赵倩正式进入创作状态,一点点串连与修补着底稿的碎片。“我像是进入了跟自己较真儿的境界,必须写下去,不写就睡不着觉。有时候想起一些事情,怕自己忘了,就赶紧记下来。”2024年7月,赵倩正在《生万物》剧组拍戏,每次从北京前往剧组拍摄地山东临沂时,她都躺在火车的卧铺上想着自己的剧本。她学会了用手机写剧本,写完一段就发给自己,也在手机上作出修改。直至7月底,赵倩完成了《北去·南归》的剧本雏形,约9000字。刘丹导演再次去赵倩家中聊戏。两个人,桌对桌,面对面,赵倩开始表演着自己的原创剧本。刘丹评价道:“倩姐,你奉献了我认识你以来最好的表演。”

“当时,我没有在表演,注意力都在剧本上,而我的剧本就是在讲我、妈妈和姥姥的故事。我的先生田征在一旁拍了好多照片,他觉得这两个女人这样探讨这戏剧,太美好了。就是一个下午的时间,明明亮亮的一个下午……”赵倩点着头,头发随之抖动,眼睛看向远处,回忆着剧本真正诞生的那个下午,她理解了水到渠成的说法,“这话是有道理的,这出戏就是这样一步步做出来的,恐怕在30岁时是不可能的。之后,陈枰老师一口气读完了剧本,希望它能够尽快呈现在舞台上。”

3

转悠了七千多公里

回到了姥姥的身边 回到了北京

“我叫丫丫,连姓一起:赵—丫—丫,这是我姥姥给我起的小名儿。”这是《北去·南归》开篇的第一句台词,这出戏从丫丫在娘胎里经历的“葡萄胎”生死劫讲起。赵倩自如地转换着丫丫与姥姥的不同神态,独身一人带观众进入北京女孩儿的成长历程,并把妈妈和姥姥的经历掰开了、揉碎了讲给观众。

若在网络上搜索“赵倩”,可以得见她的早期经历:赵倩12岁时便跟随军人父母辗转云南、武汉,后考入上海戏剧学院……短短一句话,却是《北去·南归》整部戏的内容。赵倩在12岁以前都生活在北京,她喜欢北京的一切。舞台上,赵倩回忆着儿时的北京,引起众多观众的共鸣。她细数着北京的美食,如驴打滚、蜜三刀、糖三角、打卤面……或是讲述调皮捣蛋的经历,如玩跳房子、逮蛐蛐、爬树、翻墙、写信等。

12岁之后,北京于赵倩而言成为了故乡。她一别便是11年,这是她“北去”的历程。随之而去的,也是赵倩美好的童年。在云南,赵倩感受到了孤独,总是在黑夜中仰望星空,她想念姥姥。戏中的丫丫数次喊道:“北京是我的故乡,什么是故乡?姥姥,在我的心里,您在哪儿,哪儿就是故乡。”

回忆起那份岁月,赵倩在剧本中写道:“没有人会知道,一个孩子也会独自走过无数个无助的黑夜。”在云南的大山里,没有电话,只能经由写信寄去满满的思念。提到写信,赵倩立刻站起身,从自己的包里拿出几个信封,讲道:“你瞧,我到现在都是用信封装票,我会仔细写上名字再送给别人。这都是小时候养成的习惯,包括我现在盖的粉面儿的被褥,是姥姥给我缝的,我现在盖着睡觉都会很安心。”

高中时期的赵倩,又随父母离开了云南,转至武汉生活学习。在她的印象中,武汉虽然有了电话,但给姥姥打电话的机会并不多,只是偶尔寒暑假时会回到北京住几天。一次,姥姥从北京到武汉探望他们,赵倩抱着姥姥哭了起来。“当时,我跟父母相处得并不愉快。因为跟父母相处的时间比不上跟姥姥,只相处了七年的时间,所以我特别想回北京。”再之后,赵倩考入上海戏剧学院,四年学业完成,她终于要“南归”了。

“北去”描绘童年的玩乐让观众随之发笑,而“南归”则令不少观众流泪抽泣。舞台上的丫丫喊着:“姥姥,从北京到云南3156公里,从云南到武汉1619公里,从武汉到上海820公里,从上海到北京1463公里,我转悠了7000多公里,才回到了您的身边……”当丫丫见到姥姥时,欣喜地让姥姥做北京美食给她吃,而突然间舞台灯光变换,丫丫立刻收起笑容,严肃起来,面对观众说道:“我真是个傻蛋,我只知道吃。”丫丫意识到姥姥已经变老了,同时丫丫妈妈开始出现在“南归”戏份中,而丫丫的家庭巨变由此开始……

4

回忆会刺痛我

但我要点到为止 不要太过煽情

作为舞台上的“丫丫”,赵倩把自己的内心世界呈现给观众,她认为戏中的每句台词都不是凭空想出来的,而是实实在在发自内心的感受,那些汉字是从心头涌出来的。

赵倩很难跟所有人解释为什么妈妈的篇幅较少,在她看来妈妈出现的部分刚好,“不能再多说了,不然会很惨烈。”赵倩的妈妈身患不治之症,查出不久后便撒手人寰。赵倩的姥姥只在女儿重病期间见过一次后,再未相见。而赵倩不顾家人的反对,一直向姥姥隐瞒妈妈去世的消息,每次都装成妈妈的声音打电话问候姥姥:“妈,医生不让出门”“妈,等病好了就去看您”……姥姥则嘱咐电话那头的“女儿”要听医生的话,好好养病。

赵倩用声音扮演了“妈妈”,演了七年,直至姥姥离世,“又是一个七年”——正如赵倩陪在父母身边的时间。赵倩不知道姥姥是真的没有察觉到,还是早已明白自己的心思,但对于赵倩而言,她只是想让姥姥的心再少疼一下。

回首是需要勇气的,赵倩书写回忆时是被刺痛着的,然而她拒绝在宣传时强调“珍惜亲人”“家庭和解”等煽情的议题,她认为这是较为狭隘的。“其实,这个剧本写的是生命,是一个人的成长,写的是在生命之中我们要面对的幸与不幸。这是宽泛的,也是之所以很多人会有共鸣的原因。在这个故事中不仅仅是让我,也可以让每个人思考如何解释自己一生的经历。”

此外,导演刘丹也时常提醒着赵倩不要太过煽情,“倩姐,这里点到为止”“倩姐,理性一点”“这里不要太过黏稠”……赵倩认为,《北去·南归》的完成是从一个人的创作到一群戏剧人的呈现,再回到舞台上一个人的独角戏的过程。“刘丹有着非常好的戏剧审美,是我们中国国家话剧院非常优秀的戏剧导演。同时,以她为核心所领导的主创团队,也让我见识到了当下年轻人的创作力量,他们有独特的创作素质,有新鲜且不墨守成规的创作理念。与他们合作,我非常的幸运,也非常的幸福。”

5月30日,《北去·南归》正式首演,在第一轮的七场演出过后,《北去·南归》好评如潮,不少观众表达着感动与喜爱。在赵倩的印象中,有一条留言是:“丫丫,你真幸福!作为演员,你可以这么淋漓尽致地把自己想表达的东西呈现出来,人生可以有这么一遭,真好。”对此,赵倩也希望通过这出戏可以让大家对人生有一个思考,“在谋生与挣钱之后,我祝福大家能够狠狠扎到生活的土壤里,去狠狠地热爱生活,去爱值得爱的人,也要更好地爱自己。”

走进剧场,观众在翻开《北去·南归》的场刊时,可以看到赵倩写下的期望:“与其说我写了一个剧本,不如说我记录了我所经历的生活,在我的分享里如果你看到了自己、牵动了内心、共情了那些不为人知的过往,那将是我们冲破舞台空间最真挚的拥抱。”

钟响之后,赵倩走上舞台,坐在一个时钟指针的装置上,她面向观众,笑着说:“我叫丫丫,连姓一起:赵—丫—丫,这是我姥姥给我起的小名儿。”

供图/赵倩

文/北京青年报记者 韩世容

编辑/张丽