要在3月末的香港找一块“净土”并不容易。所有人都在赶路,从香港巴塞尔展位的缝隙中,穿梭至一个又一个开幕式、午餐会与派对中;所有人都挤在密集的行程里竭尽所能地保持体面,竭尽所能地“欣赏”。

几乎是消耗完了所有的社交能量,在喧嚣两日之后,在大馆的洗衣场石阶前停下,往里探去,方才得到了一丝宁静与安慰——在被围挡笼住的半开放式展演空间中,身着红袍的玄奘(李康生饰)静静地躺在一方白纸中央,阶梯座位上还没有观众入场。这人、这佛,仿佛是卧在幽深石窟中的一尊石像。

蔡明亮剧场作品《玄奘》

来去

试图用文字来重述蔡明亮的《玄奘》演了什么,最终只能落得徒劳。作为一场戏剧演出,它太“平淡”了,“平淡”到成为一串动词的集合:睡觉、行走、念经、剃头、吃、喝、画、折叠;“平淡”到成为一组意象的集合:玄奘、蜘蛛、树、月、莲、红色、白色、黑色。这出戏就在这些动词与名词之间生成,在动词与名词的组合中明灭。我站在石阶上所感到的那丝宁静,大约就来自这份平淡。因为对蔡明亮的“玄奘”——换个说法——“行者”的行踪已然熟稔,就不再拥有戏剧开演前应有的好奇,而代之以错位的、前置的满足感。

或许除了工作人员,没人知道玄奘是何时睡下的。这是一出没有开端的戏。谢幕之后,即使没有来自观众席的注视,李康生或许也还会带着玄奘那直直的、空无的眼神继续行走下去。因此,这也是一出没有结尾的戏。“自东土大唐而来,去西天拜佛求经”——这句家喻户晓的《西游记》台词在此时已失去了它的默认效用,在剧场中,归为“从来处来,往去处去”的佛门偈语。

入场的骚动渐渐平息后,演员亚侬唱了一首老挝歌曲。谁也听不懂。“我们不也常常会在异地听到有人唱歌,不知道在唱什么,却莫名地驻足聆听,甚至感动,不是吗?”蔡明亮说。亚侬提醒我们来到了一个“地方”,却不告知到底是哪里,只能依稀地从唱词的口音中辨认出,这里或许是南方。这首开场曲的意义并不在于提示背景,而在于召集,观众的身份在这里全部都被抹去,所有人成为玄奘行经的大漠中的迁徙者。

动念

玄奘还在睡着,仿佛这位歌者与自己无关。身着黑衣的画家高俊宏上台,以匍匐的姿态,在白纸上画下了第一只蜘蛛。黑色炭笔在白纸上的摩擦声通过音响放大,如同沙漠中的风声。这是一个挑战日常听觉经验的行动,在黑夜中蜘蛛爬行的声音如此难以捕捉,却在画家的劳作中变得如此立体,甚至化为剧场时空的比喻。

大约画了三只蜘蛛之后,画家开始用掌心将第一只到访的蜘蛛擦除。一只只蜘蛛来了,一只只蜘蛛爬走,那些留在白纸上的蜘蛛与蜘蛛的暗影,最后被一根根黑色的蛛丝相连,连接到玄奘红色僧袍的边缘,直到形成一张疏疏的网。在数次采访中,蔡明亮提到,蜘蛛是对芥川龙之介的短篇小说《蜘蛛之丝》的引用。小说里,犍陀多攀着佛世尊降下的那缕蛛丝,从地狱血池向上爬行。因为要将这缕蛛丝占为己有而驱赶随行而上的罪人,这蛛丝竟断裂了——“唯有极乐净土的蜘蛛丝,依然细细的,闪着一缕银光,半短不长的,飘垂在没有星月的半空中。”小说里象征着救赎与人性之脆弱的蛛丝,在《玄奘》里大抵没有如此高宏的暗指。佛世尊想起犍陀多放生蜘蛛的善举,而宝莲池畔也恰巧有一只蜘蛛,便一动念,牵下蛛丝向地狱垂去。白纸上显为黑色的蛛丝,是万千“动念”的缠绕与飘拂——它们将玄奘的周身笼罩在他与往来凡人的悠长梦境里。

在画下十余只蜘蛛之后,画家将炭笔横放,开始从左到右平涂,直到蜘蛛都消失在黑色之中。那风声仍在继续,只是变得更微弱了。在十多分钟的涂画里,画家偶尔停下来擦汗。当“夜色”覆盖了那极乐世界的白昼,“事实”才变得更清晰了些:原来玄奘是在夜色中沉睡;画家随后用笔与橡皮勾勒而出的树、弯月与莲花,原是玄奘的肉身与精神的栖息之所。“不过,极乐莲池里的莲花,并不理会这等事。那晶白如玉的花朵,掀动着花萼在世尊足畔款摆……”《蜘蛛之丝》的结尾是一幅平静的景象,仿佛犍陀多重堕地狱的悲剧转折从未发生过,抑或是善恶无常、人心生变在佛心中早已是凡间常态,不值挂念。

且慢

玄奘也是凡人吗?

涂黑的白纸已被折叠成四方的蒲团,醒来的玄奘打坐在蒲团上念经、喝水、擦嘴、修面、抚头、吃梨,保持洁净与体力,与凡人没有什么不同。只是一切都很慢。一些观众默默地退了场,大抵是受不了剧场中慢速的煎熬。在这以苏醒为开端的第二篇章里,玄奘进行着日常的作息、继续着日复一日的行走——在蒲团的四边中,在白纸的四边中,玄奘总是沿着边缘行走,生生走了近一个小时。

对于时间的无法忍受是可以理解的。在“慢速剧场”里,演员的慢动作通常造就了一种雕塑感,并将时间作为一种可感知的物质材料,来感染观众的身心。对时间流速的心算,几乎贯彻在观众观看一切试图通过加、减速时间和重复劳作,来达成某种直接审美和感官经验的非传统戏剧中,不断触及意识清醒的阈值。“慢”之于观众的真正挑战在何处?想必不在耐力之上(这是演员的挑战),而在目力与理解力之上。在电影里,愈是慢速的镜头,愈是容纳了更多微妙的、深层的信息;在主观的眼睛中,慢速的凝视背后是探查的行动,是好奇、温存、流连、沉思、悲悯等情绪,是对记忆的搜寻或未来的想象。

《何处》

玄奘的“慢”之玄妙,在于这缓慢的时间流速符合他的身份、他的目的。玄奘红袍上的每一道褶子的弧度,玄奘行走的每一步,每一处细节,都在观众的观察中逐渐累积,并形成对他远行足迹的追想。

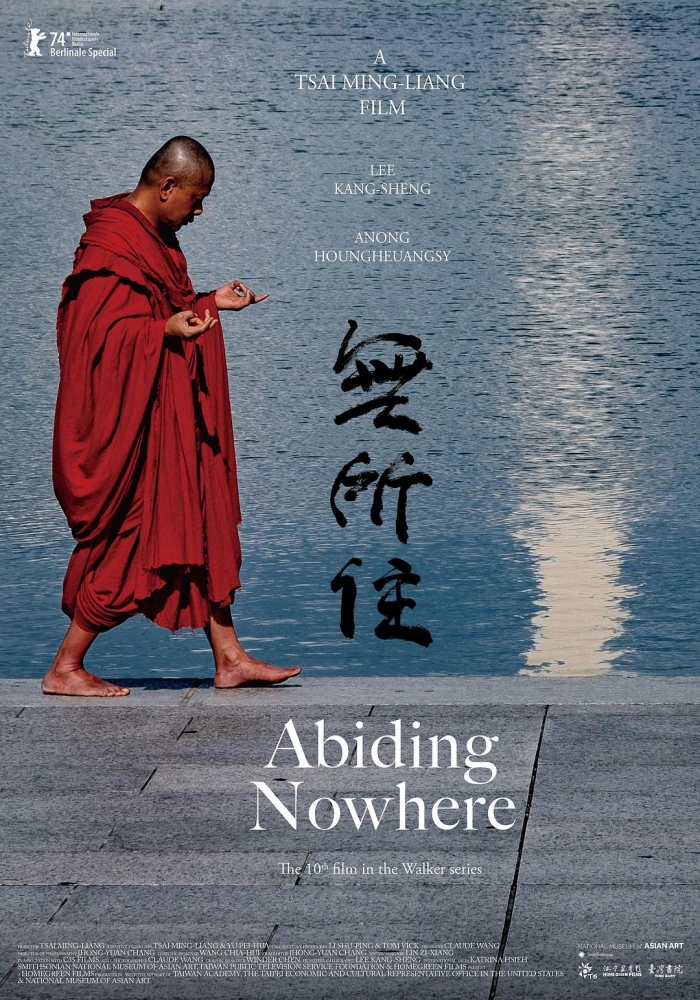

剧场里的慢,与蔡明亮的“行者”系列短片里的“慢”不同。从《无色》(2012)到《何处》(2022),依然是李康生的红袍玄奘,以极慢的步履行走在形形色色的城市空间中,在走廊、在转角,在城市的灰度空间里,玄奘之慢,有人流之快作对比,从而凸显了慢的“奇观”。“现代性的时间遇上了李康生扮演的玄奘所代表的佛教式时间。”林松辉在《在城市里“慢”走:蔡明亮“慢走长征系列”及奇观式的时间实践》中写道,“佛教式时间”是“一种持续性的且又得以展示其自身的瞬间或支架”。坐在影院里观看屏幕中来往的人群与缓步的玄奘,观众经历的“对时间流速的心算”是双重的:影像中慢速与快速的比较,与静静观看的“现在时”重叠在一起,更凸显出“慢”之奇观,以及“现代性的时间”与“佛教式时间”隔离。在剧场中,撤掉了除白纸之外的所有布景,那可以被拿来做比较的、混乱而无序的“快”,都在观众与玄奘的共时中被打扫干净。

干净

我一直在回想李康生的眼神里包含着什么?那是他几十年来,在蔡明亮的电影里一如既往的那种眼神,低垂、沉默、质朴而湿润的眼神,包含着直觉。直觉沉积在李康生的眼睛里、在玄奘的眼睛里,一尘不染地住下了,如此熨帖。玄奘数次抬眼都没有与任何观众的眼神交汇,而是望着远处或望向地面。在穿透的目光中,没有障碍,永远代表着玄奘的“兀自”。

我也在想,这种“兀自”的干净,与剧场中的些许“不洁”因素之间到底有怎样的神秘反应。那些“不洁”的元素,包括在静默的行走中突然响起的音乐(多丽丝·戴的《感伤旅程》、杜焕的《男烧衣》),包括玄奘在后半段“吃饼”时,从他口中扑簌掉落在袍子上和地上的饼渣,白纸的褶皱,高俊宏最后用炭笔叩击白纸留下的追问式的回响。《感伤旅程》是爵士乐,杜焕唱的是清代粤曲,都与玄奘的盛唐有时差。这是否也是一种对时间、对历史的暗示?饼渣、褶皱、回响,是否也是一种对风化、剥落与无常的暗示,如同佛像的缺失?在众声喧哗中保持寂静,如同凡人继续着日常的旅程,大约就是玄奘神秘的高贵。

《玄奘》令我想起艺术家李明维的行为现场作品《如实曲径》(Our Labyrinth)。在90分钟里,舞者缓慢地移动,不断用扫帚扫拂地上的稻米。“清扫”的是心灵的浮尘,稻米所形成的“曲径”是心灵的幽微。艺术家宋冬从1995年延续至今的行为作品《水写日记》亦是如此,以清水写日记,日复一日地徒劳记录,实践的是净与繁之间的辩证。从这个意义上说,《玄奘》其实更像是“行为”,只不过从“行者”的影像中、从城市的车水马龙中走向了剧场空间,途经无法暂停的当下。

文|姚佳南

供图|大馆

编辑/于静