进入“云冈石窟第十二窟”,雕刻精美、意蕴宏大的造像,让人震撼。这令人惊叹的景致,并不在山西大同西郊的武周山,而是在浙江大学艺术与考古博物馆。

云冈石窟12窟前室

近日,由浙江大学与云冈石窟研究院合作的首例可移动3D打印复制洞窟在浙江大学落成,并于6月12日起向校内师生开放。

3年来,浙江大学文化遗产研究院与云冈石窟研究院联合项目组攻克了数据采集处理、结构设计、分块打印上色等多项技术难关,让古老的世界文化遗产云冈石窟迈出了“行走”世界的第一步。

三维重建误差小于2毫米

云冈石窟位于山西大同。它依山开凿,距今已有1500余年的历史。作为我国最大的石窟之一,云冈石窟与莫高窟、龙门石窟和麦积山石窟并称为中国四大石窟。

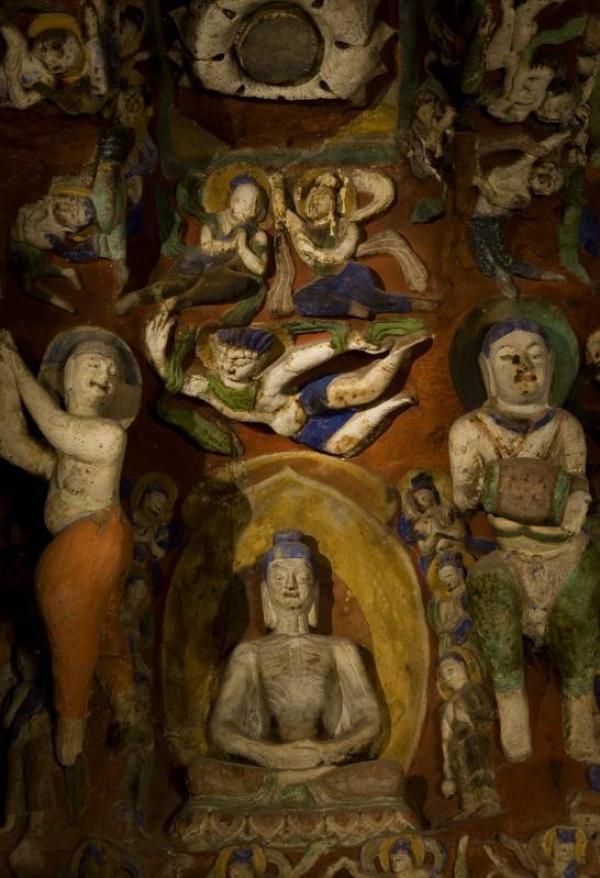

前室窟顶

在云冈石窟现存的45个主要洞窟中,第十二窟又名“音乐窟”,前殿后室,入深14米,宽11米,高9米。其中雕刻的天宫伎乐和中外乐器,能显示出当时的音乐风尚与时代风貌,在中国音乐舞蹈史上具有重要地位。如何让这处不可移动文物“走”到更多地方,让更多人欣赏品味?

2016年8月起,浙江大学文化遗产研究院与云冈石窟研究院合作,对第十二窟进行高保真三维数字化数据采集。合作团队采用融合三维激光扫描与摄影测量的方案,构建三维模型,历时3个月,对第十二窟进行三维激光扫描,并拍摄55680张照片。之后,经过摄影测量计算和人工交互三维处理,建立了第十二窟的高保真彩色三维模型。

前室北壁局部

浙江大学文化遗产研究院副院长李志荣说,对文物进行数字化记录,为其建立详实的数字档案,是文物保护的重要手段之一,而能够实现打印呈现,则表明数字化记录达到考古记录,特别是测量记录的最高标准,这也是云冈石窟“活起来”“走出去”的基础。

云冈石窟的洞窟和造像,体积巨大,采用了高浮雕、浅浮雕等多种雕刻手法,各种遗迹空间深度、尺度复杂,扫描和测绘难度很高。浙江大学文化遗产研究院副院长刁常宇说:“从技术上看,对第十二窟的数字化采集触到了这个领域的‘天花板’。”

前室舞者

海量的高精度三维扫描数据采集和大量的分析计算是数字化记录中的“拦路虎”。刁常宇介绍,如此大体量的数据无法在一个软件系统中处理,所以要根据石窟的结构进行分块处理,切分后再拼成整体,最终实现三维重建误差小于2毫米,色彩还原度达到95%以上。

古法上色历时8个月

分体式3D打印,此前没有先例,也没有成熟路径。承担成型加工的美科图像(深圳)有限公司,为解决单次成型体积较小的问题,专门研发了大型3D打印机,确保一次打印成型,运用3D打印铸模技术复制文物本体的所有细节。

成型之后还得赋色,这里的“色”,是指文物的材料、质感、颜色等综合信息。3D打印用的是高分子材料,固化成型后,还没有具备石材的质感,但是通过赋色却能填补缺憾,达到尽可能“原真”,更加显得厚重与沧桑。

相关专业人员在为云冈石窟12窟复制品着色

然而当前各类3D着色或3D打印技术,都无法在赋色的同时营造团队想要的质感。经过几年的比对实验,团队还是决定采用人工上色的方法,以寻求最大程度的原真再现。

经过论证,团队提出了大胆的上色方案,而不是与现存的第十二窟“一模一样”。云冈石窟研究院最终决定,赋色的具体方案,是将科学数据与专家对文物的理解综合起来考虑。

“必须在考古学指导下制定方案,比如,现存石窟中的颜色与过去的颜色有什么关系,变化有哪些依据。”李志荣说。

“这项工作从一定程度上是‘再造’一个石窟。”在李志荣看来,复制的过程是一种复原研究。在色调的鲜与暗上,团队选择了洞窟刚诞生时的鲜亮,但在洞窟的风化上,不做调整。“我们把与时间有关的有效核心信息都全部保留。”

云冈石窟研究院的美术工作者,依照古法用矿物颜料为面积900多平方米的复制窟上色,历时8个月,终于让第十二窟形色兼具,焕然呈现。

组装110块“积木块”

为了让云冈石窟更方便地“行走天下”,浙江大学使用了“积木式”的新技术和制作方法。

复制成功的第十二窟由110块2米见方的“积木块”分6层进行组装组成。这些“积木块”大约重2吨,8辆标准集装箱车可装得下,拉运自如,一周即可组装完成布展。

云冈石窟12窟复制品外立面

团队介绍说,“说走就走”的展览结构为轻质铝合金框架,分体式半自动化安装。现场无需搭建传统的脚手架,低空作业组在地面上组装好一层再吊到顶部安装,整个过程就像搭积木。

浙江大学艺术与考古博物馆常务副馆长楼可程说:“3D打印的第十二窟,是科技与艺术结合的典范,科技因艺术而充满创造力,艺术因科技获得更广泛传播。”

云冈石窟12窟前室

“这是‘行走’的石窟,永不落幕的丝路音乐厅。”有关专家认为,该项目的完成标志着我国在文化遗产数字化保护及传承利用中实现了多方面的技术突破,迈出了中国文化遗产数字化保护及传承利用的重要一步。

记者/赵婀娜(柯溢能、吴雅兰参与采写)

来源/人民日报

编辑/乔颖