◎户力平

龙被视为祥瑞,是中国古代神话中的“主水之神”,司掌行云布雨、消灾降福,而“龙潭”即神龙兴风布雨之地,故将其视为祈雨纳祥之所。

北京历史上有许多称为“龙潭”的地方,且多建有龙王庙。在科学不发达的古代,人们祈望风调雨顺、五谷丰登、百业兴旺,多向龙神祈福纳祥。龙年盛夏来临之际,笔者特意寻访那些久负盛名的“龙潭”,感受龙文化的历史。

祈雨纳祥民俗源远流长

祈雨习俗,古已有之。《诗经·小雅》中便有“以祈甘雨”的记载,由此可见这种习俗已流传了2000多年。

在科学不发达的古代,人们祈望风调雨顺、五谷丰登、百业兴旺,多向龙神祈福纳祥,并视龙王为水中之神,能行云布雨,所以在龙潭旁多建有龙王庙,或在兴建龙王庙的同时,开挖水泊,将积水之地称为“龙潭”,以为祈雨纳祥之所。

龙潭分为两种,一种是自然形成的,多分布于山地沟壑之中,由于沟内泉水成溪,由上而下流经高崖,在崖下形成盆形水潭,故附会“神龙潜居”之说称“龙潭”;一种是人工开挖的,多分布于平原地带,实为一处方形或圆形水池,池中注水,营造碧波荡漾之景致,且附会“龙潜其中”之说称“龙潭”,并有黑龙潭、白龙潭、青龙潭、黄龙潭、红龙潭、大龙潭、小龙潭之分。

其实,无论是龙潭,还是龙王庙,规模并不大。龙潭实为水池,雨季水量充盈,冬季或遇干旱之时,池水也会随之减少或干涸。而龙王庙的建筑规模大多较小,多为一间,正中供有龙王的神像,身穿龙袍,其面部表情、颜色都不同。黑脸的称“黑龙王”,白脸的称“白龙王”,黄脸的称“黄龙王”,红脸的称“红龙王”。规模较大的龙王庙有东西配殿,除供奉龙王外,还供有雷、风、关公、观音、虫王、青苗等诸神。

祈雨纳祥活动的形式主要有两种。一是每年一次的祈雨,时间是每年农历二月初二,即“龙抬头”之日。民间传说二月初二是天上主管云雨的龙王抬头,与民间百姓交会的日子,从此以后,雨水会逐渐增多起来,所以这天被称为“春龙节”。二是每逢旱灾严重之时,人们要举行祈雨仪式,祈求天降甘霖,泽润苍生,以五谷丰登,且皇家多在此时举行隆重的祈雨仪式。

干枯的海淀黑龙潭

消失的宣南黑龙潭

提起位于西城区东南部的黑龙潭,而今已鲜为人知。但在民国年间出版的多种地图上均有标注。因地处宣武门之南部,俗称“宣南黑龙潭”,确切的位置是在先农坛西南侧,明清为京城著名的祈雨之所。

乘40路公交车到陶然亭桥北站下车后,便见到了西城文史学会会员张先生,随后我们进入陶然亭公园的南门。他打开携带的一张民国二十五年(1936年)出版的《北平内外城分区地图》,指着陶然亭与先农坛之间的位置,只见上面标有“黑龙潭”的字样。

张先生介绍,这附近历史上有过一处黑龙潭。清代《日下旧闻考》有“外城之黑龙潭,在祈谷坛(今先农坛)西,有龙王亭,亦为祈雨之地。国朝以来,屡加修葺,乾隆三十六年(1771年)皇上复命鸠工庀(pǐ)治,益昭整洁焉”的记载。而清代文人吴长元在《宸垣识略》中也有“黑龙潭,岁旱于此祈雨”记述。乾隆十五年(1750年)绘制的《京城全图》上也有“黑龙潭”的标注。这处黑龙潭为人工建成,实为一座方形水池,池中注满泉水,碧波荡漾。但池中也不是常年有水,凡是遇到干旱之时,池水也会随之干涸。这时潭底就会显露出一口用汉白玉砌成的水井,潭中的水很可能就源于这口井。

在池塘畔,建有一座龙王亭,祈雨时就在亭内进行祭祀活动。传说刘伯温降服苦海龙王之后,一位龙子(黑龙)藏身于此,所以将这里作为京城祈雨之所。清乾隆年间曾对黑龙潭进行过一次大规模修葺。

历史上黑龙潭为城南一处著名的风景区,民国学者陈宗蕃《燕都丛考》云:“黑龙潭,康熙中为燕游之地。”明清时期京城的文人墨客多寻游于此。清初诗人朱彝尊在此寻游后赋诗赞曰:“禁烟高咏遍龙潭,未得同游祗自惭。小榼(kē)春风携最好,又骑骢马到城南。”

到了清末,因这一带地势低洼,排水不畅,污泥淤塞,加之缺乏疏浚和治理,池塘成了臭水坑。黑龙潭、龙王亭及四周名园古刹多已坍塌,逐渐荒废,到了民国时期竟成了乱葬岗子,完全没有昔日黑龙潭之胜景。

1949年以后,政府对这里进行整治改造,将黑龙潭以北的池塘填平,修建了道路和居民区,其西侧利用已荒废的多处池塘,建起了陶然亭公园。

随后,我们走出公园,沿太平街北行。张先生指着街道两侧言道:民国时期,这一带还比较荒凉,1952年修建陶然亭公园后,新建了这条大道。原是一条土路,南通城墙根,但无名称。民国后始有人在此建房居住。街之北段西侧有一东西走向的小巷称太平街,再往西有太平桥之地名。街之南端侧称黑龙潭,曾为祈雨之所。陶然亭建成后,将黑龙潭大部分圈入,1952年修成此路,定名太平街,包括黑龙潭所留部分,故“黑龙潭”之名已不存在。

原来如此,怪不得很少有人知道京城之内还曾有一处祈雨纳祥的黑龙潭。

海淀黑龙潭山门

画眉山下黑龙潭

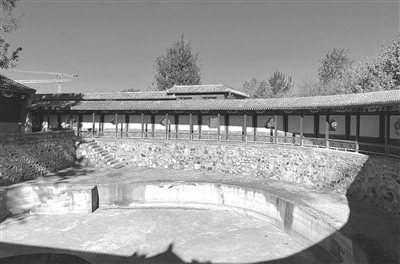

久闻海淀温泉画眉山下有处黑龙潭,因地处某单位院内,未对外开放。有幸随海淀区党史地方志办公室组织的文史考察活动,才得以参观这处明清时期著名的祈雨纳祥胜地。

来到画眉山下,但见山上古树葱郁,一处红墙黄瓦的寺庙掩映其中。

据考察活动特邀的文史专家史先生介绍,黑龙潭位于西山北部的寿安山北麓,相传因“产石黑色,浮质而腻理,入金宫为眉石”,故称“画眉山”。明代《帝京景物略》记载:“黑龙潭在金山口北,依岗有龙王庙,碧殿丹垣。廊前为潭,土人云有黑龙潜其中,故名黑龙潭。”龙王庙兴建于明成化二十二年(1486年),为皇家祈雨之所。明代书画家、诗人袁枢寻游此地后赋《黑龙潭》诗:“祠潭清见底,窈窕历朝封。鱼荇新开锦,苔莓老上松。轻阴穿雨足,薄日影山峰。猎猎腥风起,钟铙(náo)噪毒龙。”

清代沿用明制,依然在此开展祈雨活动,康熙、乾隆等帝王曾来此祈雨、观潭。为此,殿南还修建了供帝王休息的行宫数十间。乾隆年间修建清漪园(今颐和园)时,在南湖岛,也称蓬莱岛,俗称龙王岛上建广润灵雨祠后,原来每年夏季在画眉山黑龙潭举行的祈雨活动被挪至此处。此后黑龙潭就没有了皇家的祈雨活动。

站在龙王庙石阶上,可以看到两侧上下两层的平台上,南北共有三座碑亭,分别是清康熙帝于康熙二十年(1681年)撰文立写的“御制黑龙潭重建龙王庙碑记”、雍正帝御书的黑龙潭碑和乾隆皇帝诗文等敕建的石碑。

沿着石阶继续而上,便能看到龙王庙了。红墙黄瓦,顶部的吻兽都是龙的形象,高大而气派。史先生介绍说,这里之所以叫黑龙潭,据说潭里原来有条黑蛇,常直立水中,昂首波上;长八寸许,头有双角,背有巨鳞,呈乌金色;其对逢干旱求雨者,有求必应,十分灵验,被认为是掌管云雨的“黑龙”,于是修葺称龙潭,且建龙王庙。目前看到的这座龙王庙,是清康熙二十年重建的。

龙王庙坐西朝东,山门檐下正中镶嵌有“敕建黑龙王庙”的横匾。门后南侧有“中华民国三十一年重修碑”,祠北有明神宗、即万历皇帝御制龙王庙碑,碑文称:“画眉山龙王庙在都城西一舍……”由此可见这里历史悠久。山门北侧是黑龙潭,潭上半圆形游廊环绕,灰瓦白墙,共三十三间,壁上有二十多个形状各异的什锦窗。相传天旱之年,附近水源干枯,唯独这里潭水不尽不涸,缘此修庙供奉龙神。

1949年后在这里修建了疗养院,因长期未对外开放,所以鲜为人知。

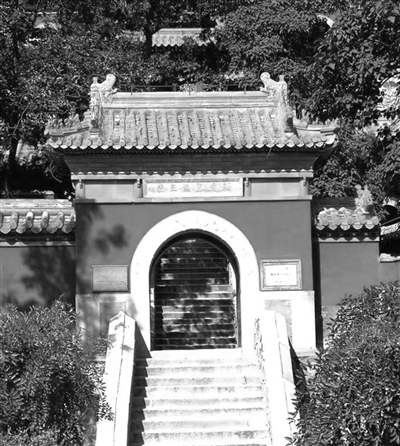

房山黑龙关龙王庙

黑龙关下黑龙潭

房山区佛子庄乡黑龙潭,早在元代便成为祈雨纳祥之地。久闻其名,直至不久前才去探访,且幸有房山区文旅委的刘先生同行。

我们从良乡出发,约一个小时,抵达了地处大石河畔的黑龙关村。走下车来,但见一座红墙灰瓦的殿宇建筑置于高台之上,这就是黑龙关龙神庙。

刘先生介绍,这里的黑龙潭并非是水潭,而是指大石河经过龙神庙前的一段河道,因水阔水深,且地处黑龙关下,俗称黑龙潭。清代《日下旧闻考》中有记载,称其在(房山)县西北十七里大安山之上,有龙湫,深不见底。相传有黑龙君居之。元至正十年(1350年)京师大旱,都事(官职)萨里墨色往祷,大雨霑足,于是依山为坛,因坛为庙,建正殿三间,坐北朝南,东西配殿各三间,建钟鼓二楼,院内植四棵古柏,外为山门,设栏盾临潭上,庙中塑神龙像。

我们拾阶而上,进入龙神庙的山门。

刘先生介绍说,黑龙潭前这座龙神庙,始建于元至正十四年(1354年),依山傍水,元明清时期,每遇大旱之年,朝廷都派官员到此祈雨,且每求辄灵,故有“龙泉灵雨”之说,曾为“房山旧八景”之一。

来到龙神殿前,只见门檐下悬有“甘泽普应”金字匾额,门柱上是一副对联:“御四海济苍生,功能配社;驾六龙享庶物,德可参天”。刘先生说,这匾额为雍正帝赐题,而楹联为乾隆帝所赐。进入殿内,正中供奉着塑有金身的龙王神像。

刘先生继续介绍道,龙神庙地处大石河狭窄地带,沿河沿山高台之上,为多进院落,呈狭长分布,有古碑、古树、古塔、钟鼓楼、殿宇。龙神庙之所以有名,有气魄,关键是最初为普通的龙王庙,后被皇帝御赐龙神庙,成为皇家祈雨纳祥之所。传说祈福、纳祥、驱邪都很灵验。

作为北京地区春节期间的最后一个庙会,黑龙潭的龙神庙会别具一格。数百年来,每逢农历“二月二”这一天,四邻八乡的老百姓都载歌载舞来到这里祭拜龙神,谓之“酬龙节”,这一活动已经演变成传统的民俗节日。

密云白龙潭瀑布

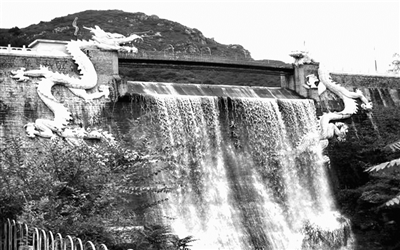

密云白龙潭久负盛名

密云区有白龙潭和黑龙潭,而以位于太师屯镇的白龙潭历史更为悠久。

驾车从香泉环岛出发,走五环路至来广营桥,上京承高速,至辛安庄立交桥,再走水辛路、京密路,两小时后抵达白龙潭景区。在景区的入口处神龙门前,我见到了相约的密云中学文友李老师。

进入白龙潭景区,我们沿林荫道路而行。李老师介绍说,白龙潭的历史极为悠久。最初称龙潭沟,又名石盆峪,沟内泉水成溪,由南而北流,下注潮河。溪水流经三处悬崖,形成三个瀑布。年深日久,瀑布下形成三个盆形小潭,其中头潭虽小,直径只有3米多,却深不见底。天气晴朗时,可以看到潭内南壁有一石门,是谓“石林水府”。查阅多种史籍,至少在明末清初未见密云有“白龙潭”之名,而有“石盆峪”“龙潭”之名。

“白龙潭”之名疑始于清代。《钦定大清会典事例》中记载:“嘉庆十八年(1813年)谕,据礼部查明,白龙潭龙神,于乾隆四十六年(1781年)曾经加封为昭灵广济龙神。此次毋庸再益徽号。着曾入祀典,春秋以时致祭,用彰灵应。”

不经意间,我们来到一座寺庙前。李老师介绍说,这是龙泉寺,也称龙王庙,据传最初称五龙祠,因内供奉小白龙及四海龙王得名。始建于元至元二十四年(1287年),清雍正年间重修。乾隆四十三年(1778年)再次重修后被敕封为皇家寺院。目前看到的建筑是1996年修缮的,将原来的灰色简瓦、板瓦、阴阳合瓦全部替换为黄绿色的琉璃瓦,其他主体建筑都按照原来的面貌进行修复的。

这是一座四合院式的佛教寺庙,坐东朝西,顺着山势建于高台之上,共有二进院落,由山门殿、大佛殿和南北配殿组成。

离开龙泉寺,继续上行不远,便是龙涎池,也就是俗称的白龙潭。只见一道宽阔的瀑布自上而下流淌,其两侧是两条巨大的白龙神像。

寻游至此,我想起《历代名人诗咏密云》和《密云题咏》中均有北宋文学家苏辙的《咏龙潭》一诗:“白龙昼饮潭,修尾挂石壁;幽人欲下看,雨雹晴相射。”据说是他奉使契丹时,途经白龙潭时写下的。便问李老师,这首诗是否为苏辙寻游白龙潭时题写的?

李老师言道,这是误传。历史上苏辙确实到过今天的北京,也到过今天的密云,并题有《奉使契丹二十八首》,其中涉及今密云辖域的有《题燕山》《奉使契丹古北道中》《古北口道中呈同事》《奉使契丹过杨无敌祠》《旅行》等诗篇,但未见其赞咏密云白龙潭的《咏龙潭》。而苏辙所写《题李公麟山庄图并叙》其十四“玉龙峡”一诗则曰:“白龙昼饮潭,修尾挂石壁。幽人欲下看,雨雹晴相射。”与《历代名人诗咏密云》一书所录的《咏龙潭》完全相同,一字不差。

“玉龙峡”是宋代画家李公麟所绘《龙眠山庄图》八幅山庄图之一,苏辙观赏后大为赞赏,遂赋诗二十章,其第十四章,即“玉龙峡”一诗。由此可见,《咏龙潭》原题为《玉龙峡》,赞美的不是今天密云白龙潭,而是北宋时期安徽桐城李公麟山庄之“玉龙峡”。多种介绍密云历史及白龙潭的书籍中都引用苏辙这首《咏龙潭》,实际上此诗与密云白龙潭无关。

我们寻一条小路,登上大坝,但见白龙潭水面开阔,远山近水,满眼清新。

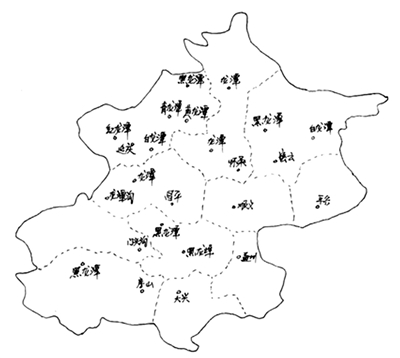

延庆有“五色龙潭”

历史上,延庆地域内有为数不少的水潭被誉为“龙潭”,人们还依照五行分布的理念,以及水质颜色和相关传说,给这些“龙潭”取了相对应的名字,如黄龙潭、青龙潭、黑龙潭、白龙潭、红龙潭,俗称“五色龙潭”。

位于永宁镇上磨村的黄龙潭,为延庆母亲河妫河的主要源头。据北魏郦道元《水经注》记载,这一带“百泉竞发,积以成潭,古称龙泉。”辽金时期,黄龙潭一带就是皇家苑囿。民国二十七年(1938年)《延庆县志》对黄龙潭有所记述:“在永宁西十里,水源深濬(jùn),下有水运碾磑(wèi)四座,居人每见有黄马出游岸上,近则马入水中。”据传很久以前,有黄龙(另说黄马)从潭中游到岸上,故名黄龙潭。潭畔有黄龙庙,建于明代万历年间,坐西朝东,正殿3间,有黄龙祖先塑像。早年间,每年农历四月二十八,远近的商人、艺人及村民,到此祭祀黄龙。

青龙潭是永宁镇四司村南的一处沟谷,因沟口有十余米高的悬崖,崖上溪流顺势而下,冲击成潭,尤其是冬季,水中夹带着青色的冰块,如同青玉般晶莹剔透,故名“青龙潭”。

黑龙潭,原称乌龙峡谷,位于千家店镇,即黑河进入陡峭的深谷中,形成大小四个深潭,因黑河水呈青碧色,在黑褐色岩石掩映下,越发青碧,故名“黑龙潭”。因其地势险峻,两岸岩壁近百米高,潭水深不见底;每逢雨季,河水猛涨,惊涛拍岸,声响如雷。在潭的东北面,建有黑龙庙,早年间每逢天旱,人们到此祭拜龙王,以为祈雨。

白龙潭位于大庄科乡水泉沟村,实为巨型冰臼,最大口宽为20米,最深为18米,全部由坚硬的花岗岩石组成,是我国目前已发现的数以万计的冰臼中,保存最完好、规模最大、最为壮观和完美的冰臼,也是目前世界上十分罕见和奇特的巨型冰臼,堪称奇观。

红龙潭位于井庄镇的一条沟谷中,地貌为花岗岩,潭水源自一泉,泉流汇积成潭。一说因周边花岗岩呈红色而称红龙潭。另说有一年大旱,庄稼都快旱死了,人们祈求上天,降点甘霖。突然,晴空一声霹雳,一道红光在沟谷中降落,瞬间清风细雨,雨下了七天七夜,人们得救了。惊喜之余,人们在村西南的沟谷中发现了一处泉潭,有一条红蛇来回游动,村民纷纷叩拜,说是红龙显圣,把此潭命名为“红龙潭”。后来,村民就在红龙潭不远处修建了红龙庙。正殿三间,供奉红龙王神像,而今该庙已消失。整版供图/户力平