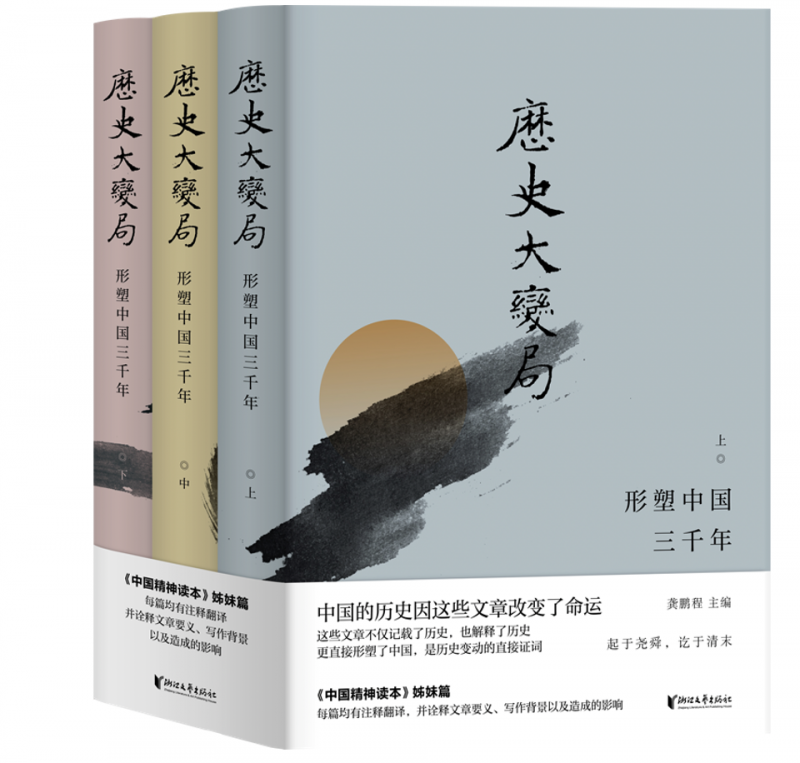

本书既是一部文章精选,也是一本特殊的中国历史读本。

历来著名的文章选集,如《昭明文选》《文苑英华》《古文辞类纂》《古文观止》等,或为文献之辑存,或着眼于文学艺术。孟子曾说过:“《诗》亡而《春秋》作。”意思是说古代《诗经》中之诗均可表现其时代,故均有史义;其后孔子作《春秋》,正是继承了这种记录历史的功能。后世谓诗与史相通,即由孟子此语而来,如钱谦益就说“曹之《赠白马》、阮之《咏怀》、刘之《扶风》、张之《七哀》,千古之兴亡升降,感叹悲愤,皆于诗发之。驯至于少陵,而诗中之史大备”,谓曹植、阮籍、刘琨等人之诗皆可作史读。其实孔子说“诗可以兴、观、群、怨”中的“观”,讲的便是这个意思。通过文学作品,确实足以观察那个时代。文学虽然另具有“兴、群、怨”之功能,并不局限于“观”,但足以观世,无疑为其一重要作用。

可是,诗足以观世,也只不过是泛说文学之一种性质罢了,不是所有文学作品均可以观世,亦不是所有作品在观世的价值上都一样。文学作品,有些偏于个人情志的抒发,有些偏于艺术技巧的探求, 只有少数与历史的发展直接相关。因为,包括杜甫之所谓“诗史”,大抵也只显示着诗人在世局变动中的咏叹,而非那些作品创造了历史或直接标记了历史的轨迹。因此,诗史相通,必须再进一步,才能讲“诗即是史”或“诗以成史”。

本书做的就是这种工作。我们选辑的文章可分两大类,一类是文章改变了历史,二类是文章标记了历史的改变。

前者是说中国的历史因这些文章而改变了命运,或者倒过来说,是这些篇章形塑了中国。例如,若无李斯《谏逐客书》,秦国可能就把包括李斯在内的各国谋士全赶回老家去了,那么后来秦也就未必能统一天下。若无董仲舒《贤良对策》,汉代黄老之治的现实就不会改变,中国而后独尊儒术的历史也未必由此确立。又若无梁启超《异哉所谓国体问题者》引发了倒袁的风潮,袁世凯称帝之事到底如何了局,亦无人可以预料。故这类文章可说是具体牵动了历史。

后者,则是历史变动之直接证词。例如政事方面的《除肉刑诏》《南京条约》《太平天囯奉天讨胡檄》;学术思想方面的《论六家要指》《移让太常博士书》《大唐三藏圣教序》《论迎佛骨表》《太极图说》《译〈几何原本〉引》等,或代表一个新观念、新时代之出现,或宣告了变局之形成。

两者结合起来,中国的历史轨迹即粲然可见。因为再也没有什么比这些原始文献更能直接说明历史了。对于历史,我们这一代人总是忙不迭地替它解说,用我们的想法和一套套的理论去涂饰它,其实把这些文章摆出来,由它们自己说明自己,岂非更为直截真切?

就文学来说,曹丕曾在《典论论文》中言道:“盖文章,经国之大业,不朽之盛事。”这是中国文学最高的理想,但实际上,一般文章何足以语此境界?真能达至于此者,恰就是我们现在甄录的这些文章。说也奇怪,前面讲过,这些文章本是因它所具有的历史价值而被我们注意到的,但从文学性看,此类文章也无一不佳,多为千古名篇。这似乎又可印证孔子所说“言之不文,行之不远”。凡在历史上足以形成伟大影响或足以昭示后昆者,其文采亦必足观。

来源:浙江文艺出版社

编辑/韩世容