在医院高效运转的“生死战场”上,有一群人格外特殊:他们不拿手术刀,却同样为治愈而来;他们不直接给药,却能抚平焦灼与无助,他们是医务社工,是“急先锋”医护身旁的“慢步人”。2015年开始探索医务社工服务、2018年结合课题研究开展实务工作,北京大学第三医院医务社会工作发展至今已有10年时间。为构建适合大型综合三级医院的医务社工发展模式,北医三院打破专科限制,将服务场域划分为“门诊-急诊-病房”三个层面,通过“医务社工与志愿服务”的双重联动,选取生殖医学科、急诊科、老年内科安宁疗护病房等特色科室作为服务切入点,为患者提供有温度的服务。

图说:医务社工联动医护为辅助生殖患者开展亲密关系支持服务

高效医疗的另一面 特色科室嵌入医务社工

走进北医三院,这里总是熙熙攘攘,每天前来就医的患者众多。北医三院医疗服务质量和效率多年来始终居于北京市前列。据统计,2024年服务门急诊患者超过550万人次,住院患者18万余人次,年均手术11万余例。高效运转之下,如何更好地服务患者成为一个关键命题。

放眼急诊科,这里的患者病情复杂,其背后的社会、心理问题更为多样。困难患者的医疗服务谁来保障?急救患者出院后家庭如何照顾?因急症带来的心理情绪问题谁来回应?经济困难患者的治疗费用谁来支持?患者因不理解诊疗原则而与医护产生的误解谁来弥合……急诊犹如微型社会,映照人间百态。

作为北京市急诊量最大的医院之一,2022年开始,北医三院的急诊科医护与医务社工进行了一系列有益的探索,三年多的时间里,医务社工作为医疗团队的一份子逐步在协作与实践中找到答案,守护患者尊严、提高就医体验。90后颜宇是北医三院最早的医务社工,深受急诊科医护信赖。从提供简单咨询,到实施危机干预;从疏导患者与家属的突发情绪,到促进医患沟通、预防纠纷,医务社工的价值在此充分彰显。

每天早晨,医务社工参与急诊早交班,通过了解患者信息、结合医护转介,及时发现需要帮助的对象。颜宇将急诊医护视作“急先锋”,他们24小时高速运转,为的是在最短时间内守护生命;而把自己和同事比作“慢步人”。面对突如其来的疾病,患者与家属往往陷入情绪崩溃、生活剧变、经济压力或家庭关系困境。“患者来自生活,最终也要回归生活。我们需要慢下来,心怀同理心,走到患者身边,倾听他们的故事,评估其心理与社会需求,拼凑生活图景,找到问题解决路径,做患者和家属有力量的‘同行者’。”

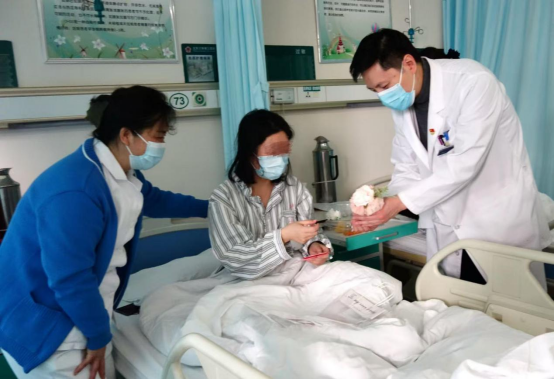

图说:医务社工在床旁为患者做出院指导

丰富医疗救治内涵 帮患者构建生活支持网络

急诊科资源紧张,周转压力大,患者在心理-社会层面实际困难多元,这对医务社工构成双重考验。多年来,颜宇以“救难、解困、促进发展”为目标,帮助众多特殊患者重返生活。

七十多岁的刘叔叔令她印象深刻。因无人照料,刘叔叔曾在急诊科滞留一个月。他患有精神分裂症,因药物过量送医,生命体征稳定后情绪不稳定、要求出院,却无家属接应。颜宇接手后,多方联系其亲属、社区与原单位,才发现刘叔叔家中有一位需全天照料的痴呆儿子和一位卧床无法自理的妻子,家庭支持系统近乎崩溃。

“情况很棘手,我们花了大量时间倾听、梳理,与多位家属一一沟通,同情他们的难处,也发掘他们的关切。”经过细致协调和反复恳谈,颜宇协助这个家庭内部进一步明确了分工:将定期探望、生活物资采买、紧急情况临时支援等具体职责落实到人,并联系社区进行上门巡视,从而建立了清晰的“家庭支持网络图”,这份计划极大缓解了家属的焦虑和无措,也让病情稳定后的刘叔叔得以安心、顺利地出院回家休养。

两个月后,刘叔叔却再次因基础病控制不佳返回急诊。家庭支持已达极限,颜宇重新评估后,联系社区精防医生,协助家属筛选到一家能专业照护精神疾病患者的康养机构,最终实现父子共同入住。

这些年来,类似于刘叔叔这样的患者不在少数。每一个患者都需要医务社工投入大量时间倾听需求、梳理困难、寻找办法。不断摸索之下,北医三院急诊医务社会工作发展得有声有色。颜宇和同事们还专门编写了一份《急诊医务社会工作服务指南》,包含需求评估、危机干预、家庭关系调适、资源链接、信息传递、就医咨询、哀伤辅导等诸多急诊科丰富的实践场景,试图为行业发展贡献智慧。

服务临床与患者 推动医务社工行业标准建立

北医三院医院服务管理办公室副主任陈宁既是一名外科医生,也是该院医务社会工作的负责人之一。他深切体会到,医务社工是现代医疗体系中不可或缺的一部分。“现代医疗服务致力于促进患者在生理——心理——社会层面的‘全人’康复。”陈宁说,“医务社工在患者入院适应、心理支持、出院准备等方面发挥重要作用,同时将患者‘心声’反馈至临床及管理部门,助力提升整体服务质量。他们是医患之间的桥梁,也是医院的‘知心人’。”

目前,医务社会工作仍在探索中前行。陈宁始终鼓励团队:“我们不能自我边缘化。要树立专业自信,在不干预临床的前提下,做好本职工作,让医护感受到我们与他们并肩作战,共同服务临床、服务患者。”

对于行业未来,陈宁提到,北医三院医务社会工作的快速发展得益于院领导的高度重视。而整个领域的成长,仍需各级支持,特别是在提升医务社工在各医院、科室的知晓度方面,亟需加强宣传与投入。“此外,建立统一的行业标准尤为关键,”他强调,“应加强医务社工标准化建设,标准越完善,越有利于实现良性循环。”

文/北京青年报记者 蒋若静

编辑/刘忠禹