8月6日至15日,国家大剧院管弦乐团将开启首次欧洲多国巡演,在国际指挥大师郑明勋执棒下,携肖邦国际钢琴大赛冠军刘晓禹等顶尖艺术家,赴英国、西班牙、德国,在爱丁堡、萨弗伦瓦尔登、桑坦德、科布伦茨和汉堡五个文化名城亮相,并将首度登上爱丁堡国际艺术节、桑坦德国际音乐节、易北爱乐夏季音乐节等欧洲主流艺术节舞台。7月26、27日,巡演启程前的预演音乐会“郑明勋与国家大剧院管弦乐团的欧洲之旅”连续两晚将在国家大剧院音乐厅上演。

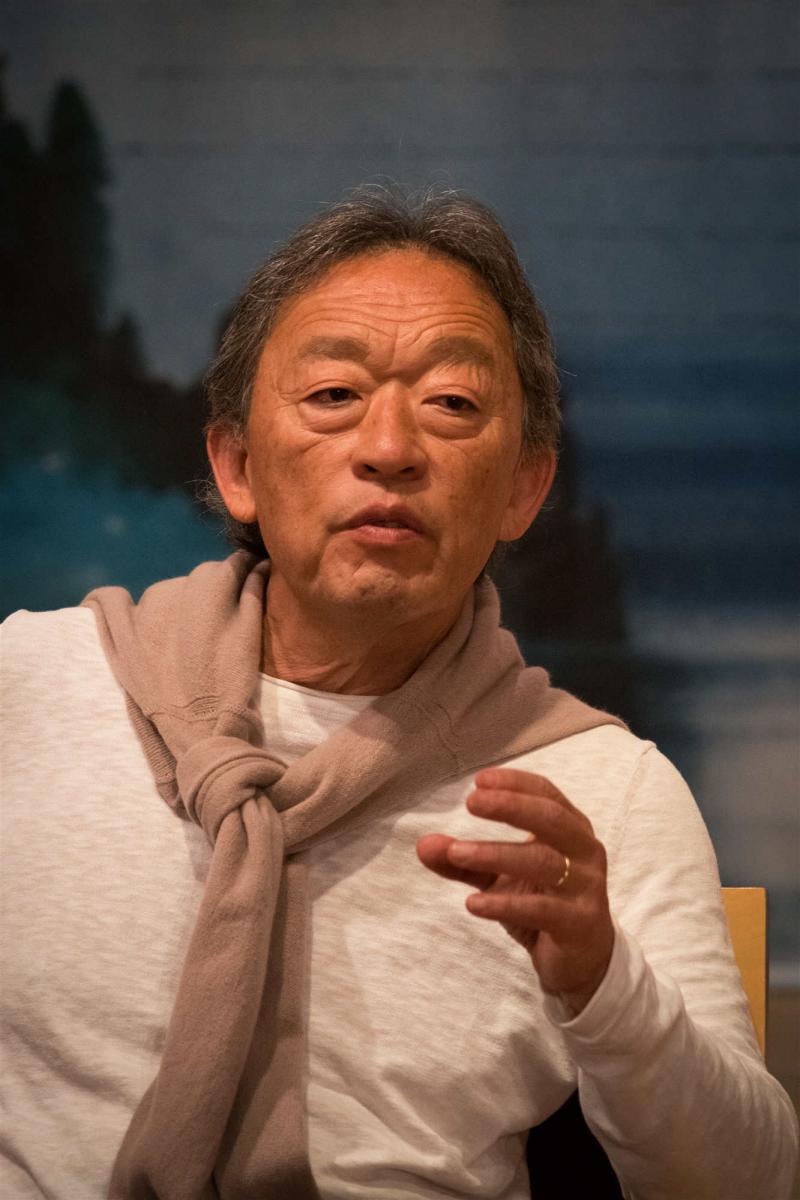

巡演前夕,郑明勋接受记者采访,以深邃的视角与温暖的情怀,诠释了音乐跨越国界的力量、与国家大剧院管弦乐团的合作感悟,以及亚洲音乐家在全球舞台的崛起。

与国家大剧院管弦乐团的高度默契

自2014年首次合作以来,郑明勋与国家大剧院管弦乐团的缘分已延续了十余年。此次巡演,是他继2023年后再度与乐团合作。“过去几天的排练中,乐团不仅高效完成了技术要求,更对我的指挥意图有着深刻的理解。这种‘温暖’的合作,正是艺术创作的基石。”郑明勋坦言,自己并非满足于“职业化”的合作,而更追求“人性的连接”,“在专业领域,高效完成工作已足够,但音乐需要更深的理解,乐手与指挥、乐团与观众之间的情感共鸣。”

郑明勋对乐团的进步给予高度评价,“国家大剧院管弦乐团在短时间内取得了惊人进步,他们的演奏质量已与欧洲顶尖乐团无异。”他强调,乐团的特色不在于“国家标签”,而在于合作中产生的独特化学反应,“当我们共同探索作曲家的内心,当乐声能触动听众的情感,这种‘不一样的东西’,才是音乐最珍贵的价值。”

对于巡演的意义,郑明勋认为,不同场域的演出对乐团是挑战,更是成长的机会,“在同一套曲目中,面对不同国家的观众,乐团需要调整状态,将能量传递给新的听众。这种跨文化的体验,会让音乐家作为‘人’的维度更加丰富,社会连接、人文共鸣,是艺术成长最重要的养分。”

“音乐是唯一没有障碍的语言”

“音乐是唯一没有交流障碍的语言,它能让整个世界变得像一个家庭。”在郑明勋看来,此次中国乐团的欧洲巡演,恰是音乐作为“世界语言”的生动注脚,“过去,欧洲乐团常来亚洲展示音乐,如今,亚洲乐团走向世界分享音乐,这种双向的交流,正是全球文化互鉴的缩影。”

他表示,音乐不仅是艺术的呈现,更是人文连接的桥梁。它不属于任何国家,而是全人类的共同财富,“我们演奏的贝多芬、勃拉姆斯,不是德国的音乐,而是世界的音乐;同样,中国作曲家的作品,也是人类共享的精神财富。”

至于自己刚出道时常被问起“作为韩国人为何演奏西方古典音乐”,郑明勋坦言,“如今,这样的声音已消失,音乐已成为全世界共同的语言,亚洲音乐家已完全融入世界古典音乐舞台,与西方同行平等共创。亚洲的音乐家实际上做得非常好,我们能看到很多优秀的独奏家在西方最优秀的古典乐团中担任各声部的首席,亚洲的音乐家现在就只是世界的音乐家。”

亚洲音乐家的全球地位提升

“欧洲音乐家现在非常喜欢来亚洲,因为这里的音乐标准、生活水平提升令人惊讶。”郑明勋以亲身经历为例:1997年他首次带罗马的交响乐团来华演出时,长安街的自行车流与礼堂演出场景仍历历在目;而如今,中国不仅拥有世界级音乐厅,乐团的专业水准更令他赞叹,“这样的例子更能展示中国的发展是有多么惊人,我们也可以看到亚洲的音乐家,尤其是独奏家的数量的增长也是非常的惊人。我对于亚洲音乐和生活的发展是非常自豪的。”

他特别提到亚洲音乐家在全球舞台的地位变迁,“过去,我们被视为‘学习者’;现在,亚洲独奏家在西方顶尖乐团担任首席已是常态。我们不再是‘扮演某种角色’,而是与西方同行平等的创造者。”郑明勋认为,这种转变源于亚洲音乐家对艺术的纯粹投入,“我们用实力证明,音乐不分国界,只有对美的共同追求。”

“巡演对乐团的成长至关重要。”谈及巡演,郑明勋强调,“在同一套曲目的不同场次中,乐团需要适应不同的观众、场地与文化氛围,这种挑战能极大提升他们的应变能力与艺术表现力。同时,音乐家们能亲身体验欧洲的文化,将这些体验内化为自身的艺术养分,最终反哺于创作。”

对于观众而言,这场巡演更是一次跨越地域的音乐对话。郑明勋希望,听众能通过乐团与他的合作,感受到“热烈、温暖、友好的连接”。“指挥的职责不仅是保证演出的准确性,更要通过音乐感动听众。而这种感动,源于乐团与我之间深刻的相互理解。”他坦言,“能与国家大剧院管弦乐团保持这样的理解,是我最自豪的事,也是我愿意长期合作的原因。”

文/北京青年报记者 田婉婷

摄影/北京青年报记者 李娜

编辑/贺梦禹