1997年,暑假过完,开学后一周左右,我和同宿舍的同学去逛书店,买到了文化艺术出版社出的王小波杂文集《我的精神家园》。在此之前,似乎从来没听说过有这样一位作家。买到手的新书,已经是第二次印刷本。封面上一个陌生憨厚的中年男人半身像,歪着脑袋,穿一件花毛衣。

那时候我们逛书店的习惯,是从红旗路文化路口下公交车,一路走到农业路文化路交叉口的三联书店郑州分销店,沿途文化路两边的书店几乎一家挨着一家。很多书店里,《我的精神家园》都被摆放在显眼的位置。同时享受这样待遇的另一本书是《中国可以说不》。我终于压抑不住好奇心,两本书各买了一册。将近30年过去,《我的精神家园》还放在办公室随时可以找到的位置,另一本书却不记得是被人借走未还,或是放在家里哪个角落了。

大致翻一遍《我的精神家园》,只觉得作者的文字松弛、随意、不装,哪怕是写自己出国留学什么的,也不像是为了炫耀。文字有幽默感,却也不像钱锺书、张爱玲那么刻薄。睡在我下铺的兄弟借去读后,竟能读得不时笑出声。不久后他又买了花城出版社的“时代三部曲”,晚上睡前读时更甚,常常笑得双层铁床震颤不已。我们从王小波的文章里,知道了更多的名字,譬如他喜欢的卡尔维诺、杜拉斯、尤瑟纳尔,译者穆旦、王道乾,这些名字也成为逛书店找书的线索。后来,我从席殊书屋邮购了一册《穆旦诗全集》,虽然没怎么读过,却宝贝得不得了。我下铺的兄弟则陆续买了不少李银河的书,如果没有王小波的指引,他大约一时想不起买性学专著。

七八年之后,我才开始读王小波的《黄金时代》。那次到成都出差,晚上约了朋友去他的书房聊天。整个下午是空出来的,无所事事,在街上走一走,附近修地铁,到处是障碍。好在宾馆附近即是书店。在书架最下面一层,翻出来花城版《黄金时代》,读完这一篇,就决定把“三部曲”一起买下来了。当时花城版已经不太常见,各种新版本如雨后春笋,“王小波门下走狗”在网络上也已很有势力。读不进他的小说,也许是因为最开始借读的是《青铜时代》,只觉得语言绕来绕去,很费神,一放下就放了好多年。那天读完《黄金时代》,脑子里电光石火般,想起来更早的高中时代,也许已经听别人聊起王小波。时间对得上,华夏出版社1994年即已出过一版《黄金时代》,男生中都是当“黄色小说”传阅,我还在滞后地读金庸,没怎么留心。

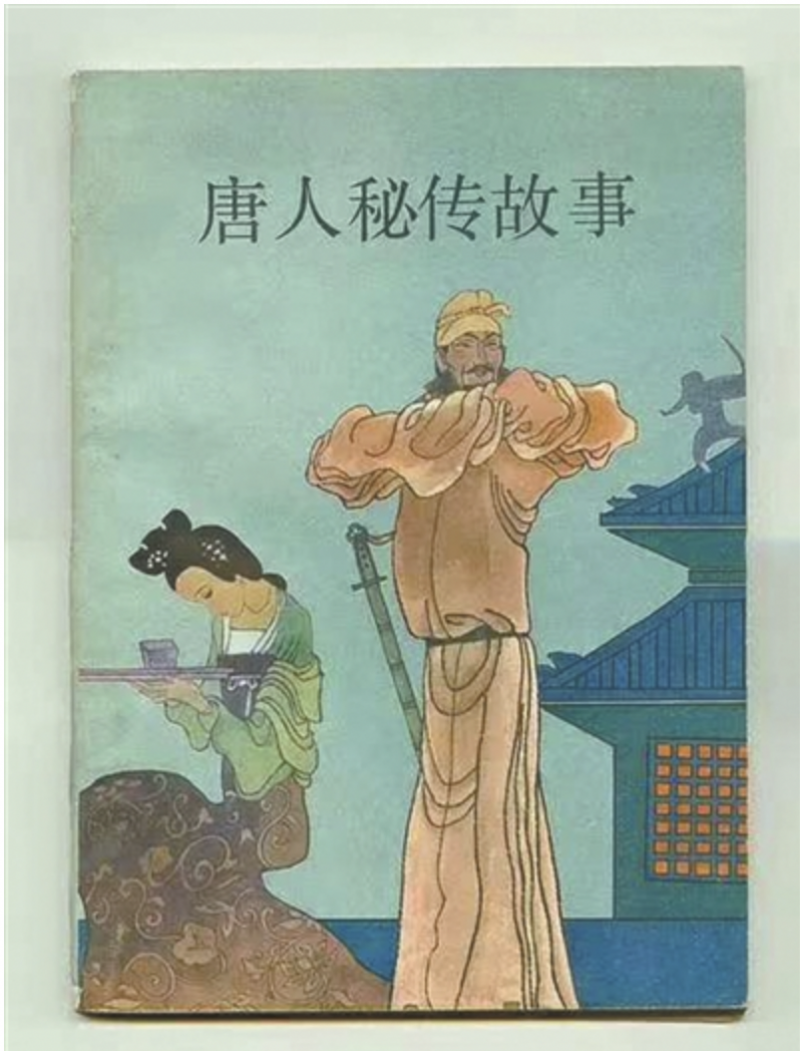

《青铜时代》当然是很好的作品,但这类题材,我更偏爱王小波早期的五篇“唐人故事”。那几个短篇写得从容自在,超凡的想象力和干净、准确的语言,已在其中得以充分展示。可以方便地从网上淘旧书以后,有一天无意中搜到王小波的第一本书《唐人秘传故事》,且价格很低,当然毫不犹豫地买下来。关于这本书,王小波去世十年之后,《三联生活周刊》刊载的《王小波的个人问题》一文中说:“1989年9月,王小波在山东工作的二姐和二姐夫出资,给他出了第一本书。‘我们全家人都挺想圆他的出书梦。’王小波的大姐王小芹说。这本封皮按照通俗连环画设计的《唐人秘传故事》,收录《红拂夜奔》等四篇小说,由山东文艺出版社出版,定价2块,销量不详,像一本三流故事册子。王小波也认为拿不出手,总爱说是自己‘乱编的’。但在人民大学求职时候,他还是给会计系主任朱小平展示了这本书,也正是看了书,朱小平才留下了王小波。”

《唐人秘传故事》收了五篇小说,不是四篇,为《立新街甲一号与昆仑奴》《红线盗盒》《红拂夜奔》《夜行记》《舅舅情人》。印数4000册,但恐怕如今大多数已不存,现在去网上买旧书,价格惊人。当初王小波自拟的书名就叫《唐人故事》,“秘传”两个字极有可能是编者自作主张加上的,本意大概也是想多卖点书。这种事以前常有,现在也不鲜见,但出版者往往费了心机改名字后,读者仍然不买账。一本书自有它的命运。

后来陆续出版的《王小波全集》就有六七种,却没有一种的装帧设计让我动心,于是一直在等完美的版本出现。2016年,和一位同行朋友聊天,他说如果有机会,我就把王小波的版权买断,独家出版,那样玩儿才有点意思。没过多久,新经典果然就这么有意思地玩儿了。

也许是我主观上的印象,感觉王小波被新经典“独家”之后,读者就有些退潮了,至少不再那么狂热。或许有一个重要的原因,是当初的年轻读者步入沉重的中年,没有那么多时间和精力在网上表达了。00后还有热衷读王小波的吗?不知道。还有,当初王小波显得特立独行,也有环境衬托之故,新鲜的语言和表达被打上了时代的灯光。30年之后,无论多么先锋的作品也有了包浆。

文学作品能不能持续流传,乃至跻身经典行列,要看作家身后的读者有多少,有无可能一代又一代地接续上。和新书宣传不一样,这时候才真正要靠内容,靠与时代神秘的契合。新书宣传的手段五花八门,有幸被狂热追捧,可能有作者的影响力、商业推广乃至偶然形成热点等各种因素在起作用,就像火箭发射,耗费了巨大的能量在推动。王小波早过了那个阶段,他和他的作品已经像进入轨道的卫星,在有规律地绕地飞行了。偶然抬起头可以看到:看,那是我们熟悉的王小波。

文/李建新

编辑/周超