读完《我负丹青——吴冠中自传》,对传主一生行迹,总算有了个大致的了解;尤其在“自序”中,关于“年表部分”,他直言“那是生命支付的账单,备查支付的误差”,可谓“过来人言”。这都让我觉得,传主的这部“生命之史”已经颇为详尽了。然而,书中竟只字不提自己的插图艺术,这又让我感到费解。那么,他是已经忘却了这笔“支付的账单”,还是自觉不值一提?倘果真“按谱而稽”,则他为《甘蔗林—青纱帐》所作的插图,岂不是他“支付的误差”了吗。好在,如今我们还可以直面这一历史的遗存。我想,于老夫子一面,无论是忘记抑或有意不提,究竟也就罢了;但在如我这般“爱看插图”的读者一面,对此却是不应忽略不计的。

“诗意图”对诗意的“游离”

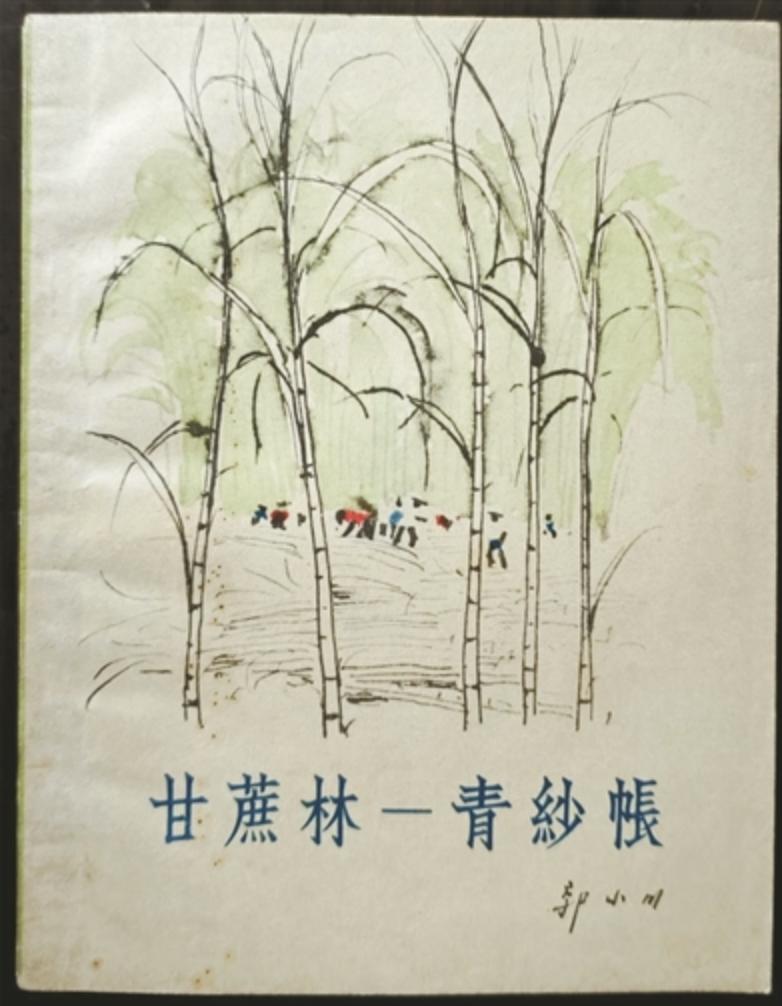

《甘蔗林—青纱帐》是郭小川的一本诗集,三十二开平装本,作家出版社一九六三年十月初版,内录《甘蔗林—青纱帐》《刻在北大荒的土地上》《祝酒歌——林区三唱之一》《厦门风姿》《春暖花开》等凡二十二篇诗作。这是诗人所独创的“郭小川体”,也是为后来的诗人们提供了重要借鉴的“新辞赋体”已臻成熟时期的作品。尽管其中仍难免一些时代印记,但重要的,乃是他能坚持以独特的生命体验,与读者坦率、真诚交流自己真情实感的个体姿态;而他所关注并歌颂的对象,又往往是普通士兵、工人和寻常事物,抒情的方式也更显丰富多姿,“时而唱出疾风暴雨,时而吟出行云流水,时而大开大阖,时而精雕细刻”(董健、丁帆、王彬彬主编《中国当代文学史新稿》),承继的是古典辞赋的文字、文气之美,特别是其中的风景描写,读来既感诗意飞扬,又不乏余韵悠长的意象、意境,绝非彼时泛泛之作可比。而所有这些,在流行“大合唱”的年代里已属非常难得。

吴冠中先生画好,文亦好,但文名终被画名所掩,人们所乐道的,仍然是他的画,尤其是那些被拍卖出天价的巨幅大构。我自知不才,对此自然不敢置喙一辞。但他为《甘蔗林—青纱帐》一书所作的插图,却给我留下深刻印象。这深刻印象,首先是“诗意图”对诗意的“游离”;径直说,郭小川颂扬的是人,而吴冠中表现的却是风景。比如封面,明显的,画家构思的起意,即来自与书同名的那篇《甘蔗林-青纱帐》。一眼望去,高大的茎秆掩映下,人们于林帐深处忙碌收割,既分不清男女,亦辨不出老少,但我们在通感上似乎可以听到他们隐隐的问答。倘细细品咂,又会觉得这些“人”似乎还不是画家所要刻意表现的,其真正的视焦点,乃是林帐深处人的上衣被轻轻“点”成的红色,是炫技般表现茎秆的准确、肯定的线条,是将林帐泼辣涂抹成绿色的色块。如此,画面便呈现出红与绿的对歌,点、线、面的合唱,虚与实的共舞,扑面而来的是深邃、幽远又不失清灵、曼妙的意境之美。可是,回头读郭小川的诗,却能明显感到他对人的观照,诸如:“我年青时代的战友啊,青纱帐里的亲人/让我们到甘蔗林集合吧,重新会会昔日的风云/我战争中的伙伴啊,一起在北方长大的弟兄们/让我们到青纱帐去吧,喝令时间退回我们的青春。”两厢对比一下,这幅“诗意图”的意境,显然已去诗意远矣哉。

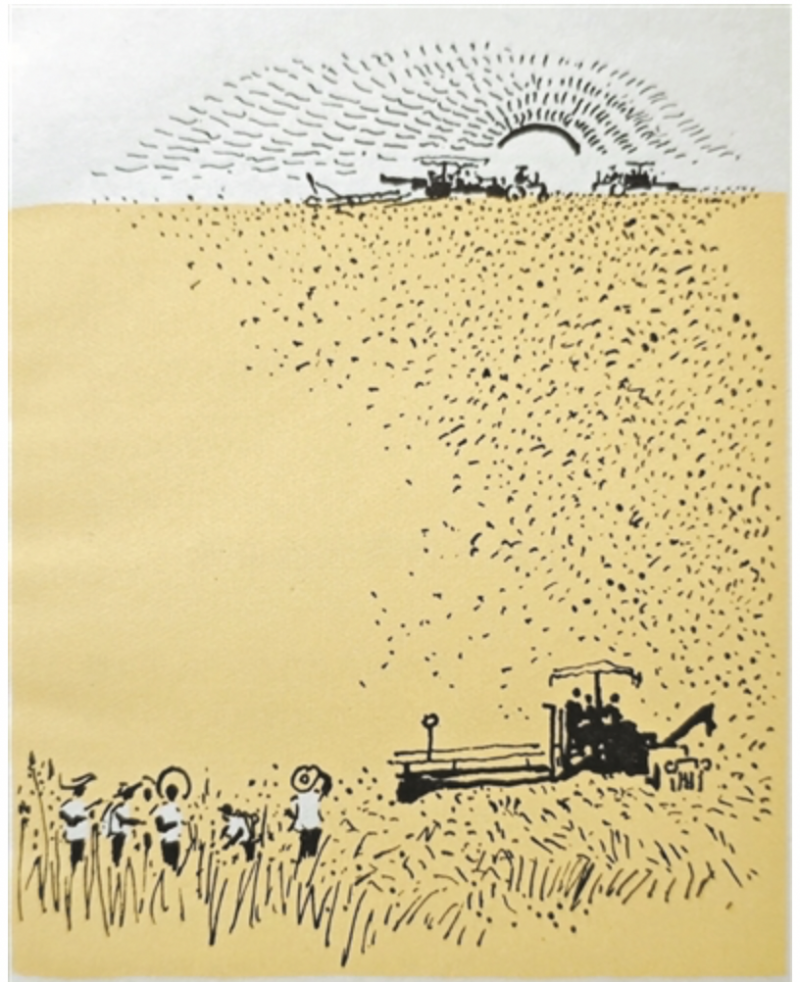

同样的,《刻在北大荒的土地上》的插图意境也溢出了诗意。诗中有这样的段落:“请听:战斗和幸福、革命和青春——在这里的生活乐谱中,永远是一样美妙的强音/请看:欢乐和劳动、收获和耕耘——在这里的历史图案中,永远是一样富丽的花纹!”这里的着眼点,仍然是人。虽然诗中也出现了燕语、风声、松涛、雷阵、寒流、春雨、雪地、花荫,等等一系列意象,但揆诸诗人的本意,乃是以这些意象的排列组合,歌颂那些牺牲了青春乃至生命的拓荒者。然而,画家却抓住拓荒者生活中具有象征意义的一瞬,以极其敏锐的色彩感觉,在“收获”这一意象上铺张开来,用近乎满版的令人迷醉、眩晕的黄色,表现丰收的景象,意境雄浑高远且高旷明快;“人”虽然被安顿在画面下方,但似乎同样不是画家要表现的主要对象,他所着意的,仍然是景和色。需要指出的是,画面上端的太阳及其光芒并未着色,这出现在终生狂热迷恋色彩、自称“好色之徒”的吴冠中手腕之下,洵非常理,而与彼时的同类作品相较,显然已属另类。

对“插图依附文字”观念的背离

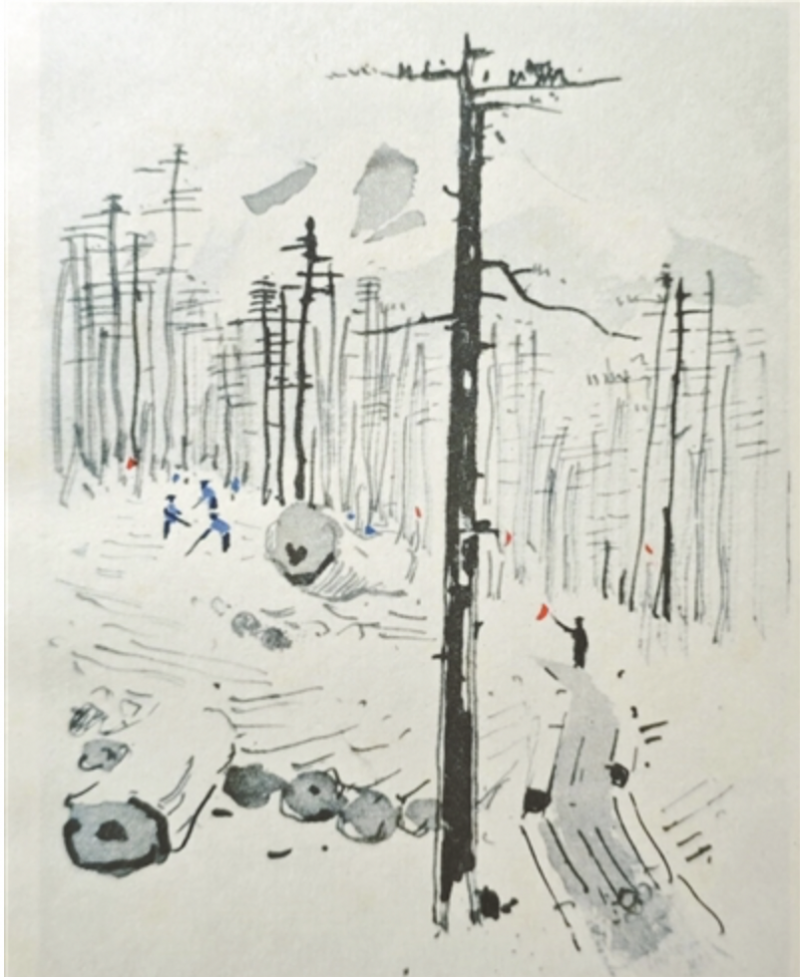

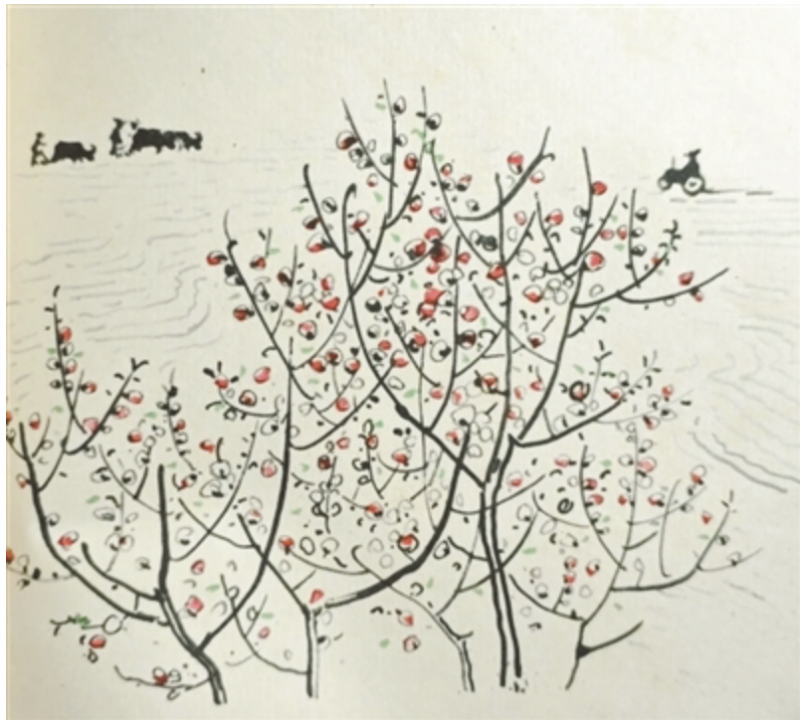

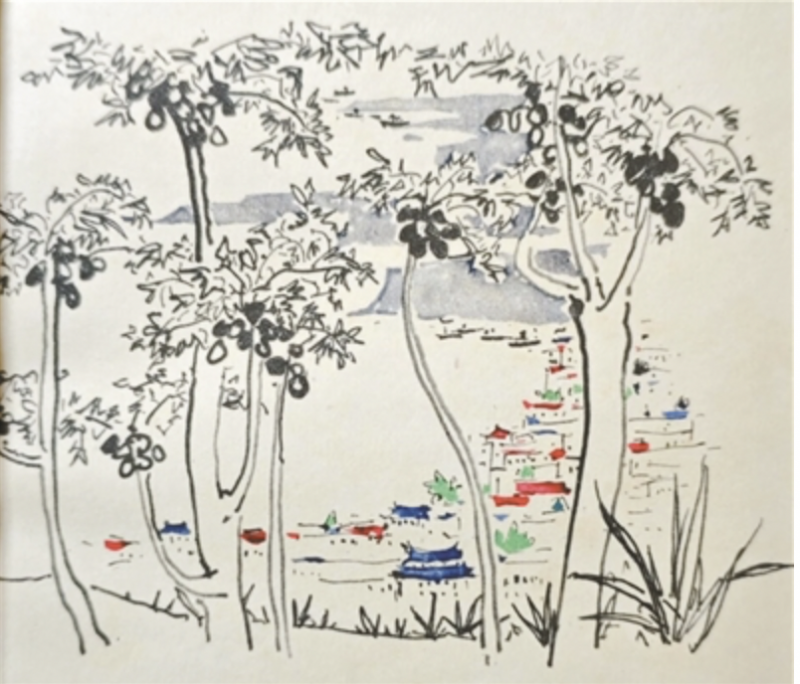

倘说,《祝酒歌——林区三唱之一》和《春暖花开》的插图与上述两例有着异曲同工之妙,尤其是前者那“满版灰色一点红”及后者的满树繁花,尚与诗意有着若即若离的关系,则《厦门风姿》的插图,至少在视觉上与诗意更加游离了。从诗中不断出现的“海防前线”、“英雄门户”、“英雄的血液”、“舰艇”、“望远镜”、“银燕”、“轻骑”等意象,似乎不难推断出,诗人的兴趣并不在描绘“厦门的风姿”,而是借景抒情,歌颂战友和厦门人民勇敢、勤劳的战斗和建设精神。然而,画面上竟不见一个人影,我们能够看到的,分明是高大果树掩映下的滨海小镇,重重叠叠的民居,待发的游轮或渔船,以及影影绰绰的远山,而这些小到无法辨识细部的景物,又被轻轻施以红、绿、蓝、黛颜色,从而发散出一种无可名状的美。试想,于碌碌尘世中能睹此一方旖旎、一爿明静,岂不也是观画者一种精神上的享受。可是,美则美矣,倘设若这幅图不是附着于《厦门风姿》的诗中,我们还能将其与“厦门”和“海防前线”这独特的空间联系起来吗?

综合看去,吴冠中的这些插图的兴趣点,似乎主要集中在表现“风景”上,而意境也已或多或少乃至完全游离于诗意之外。从吴冠中一生的艺术历程思量,我们无妨说,这其实是老夫子对“插图依附文字”图文观念的一种背离,是画家追求插图艺术意境之美的一次实验。古人云“诗无达诂”,而以此置之于吴冠中的插图,又何尝不是。倘若读罢郭小川的诗有所感发,而看过吴冠中的插图复于脑海生发出更多、更阔、更高、更远的“风景”,对读图者来说,又何尝不是精神提升、审美陶冶。我说吴冠中的插图游离了郭小川的诗意,其实并非是对其表现方法的质疑,亦更无贬义,而是对他在困窘、危难情势下,执着的探索和勇气的敬佩。以一己之见,他的插图乃处处寄心之笔,备事外见景之妙,就意境之美来说,事实上他在彼时已经超出了他不少的同辈同行。

速写性的钢笔淡彩画

让我感到不应对这些插图“忽略不计”的另一个原因,是我觉得他的这些“画儿”有些奇怪。自《不负丹青——吴冠中自传》中,我知道他于上世纪50-70年代,一直在致力独特的风景油画创作,他试图把油画的写实性、色彩的丰富性和笔触的细腻性,与国画的写意、笔墨、气韵、留白等传统艺术精神融合起来,创造出一种符合中国人审美习惯的、也即他后来概括的“群众满意,专家鼓掌”的作品。然则,这些不足盈尺的插图端的是国画还是油画,是墨彩还是油彩?看起来似是而非、像又不像,毕竟如何,作为一个有过绘画体验的人,在我却是不能不问的。于是,冒昧请教中国美术学院王犁教授和我的绘画启蒙老师张月申先生,两位的见解竟是我始料未及的一致,他们均认为这是一种速写性的钢笔淡彩画,而这种画风,乃是他早已着手探索并于彼时已趋成熟了。这使我大受启发。原来这是他探索出的融油画、国画、版画、水彩画于一体的、“群众满意”的独特画种。倘若联系到彼时探索“新国画”的大环境,以如此画法做插图,又何尝不是一种冒险。是的,美、爱美、追求美,曾几何时都是犯忌的,对于这些,没有亲身体会的人,大抵是不好理解的吧。

探索不止,的确是吴冠中艺术生涯的主调。倘若我们再联系到他日后创作的《长江三峡》《北国风光》《黄山松》《春雪》《狮子林》《长城》等巨幅大构,以及“风筝不断线”和“笔墨等于零”等近于冒险的提法,《甘蔗林—青纱帐》一书的插图,虽为小技,但却犹如隽语短篇,未尝不是他胸次文字;为探索艺术的形式之美,他真的就像《刻在北大荒的土地上》诗中的人们,义无反顾走进那蛮荒之地,去征服那片无人涉足的荒原,为此不惜青春年华乃至生命。仅凭这一点,我们这些后来的看客,便不应将其“忽略不计”;他妙笔挽留、丹青约住的,既是一生中转圜即逝的瞬间,也是探索史上的足迹,而终其一生,吴冠中到底不负丹青。

文/群山

编辑/周超