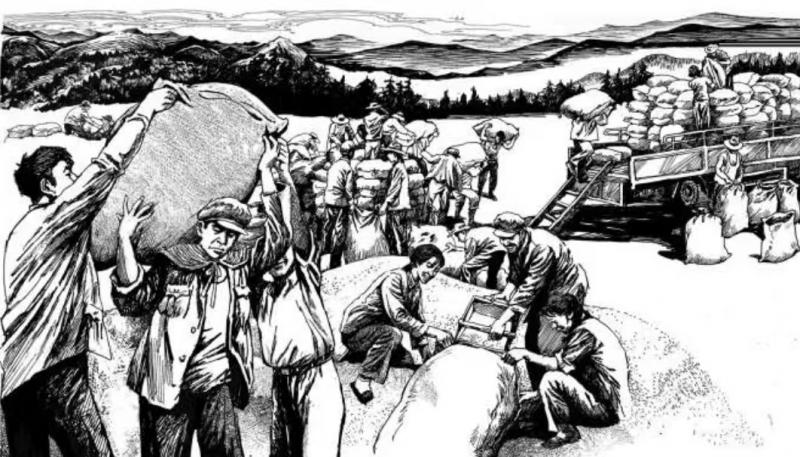

1974年9月,我完成了黑龙江绥棱的援建工作,返回内蒙古牙克石时正值秋收季,立刻赶赴南博克知青农场,当了一名扛麻袋的装卸工。

一个领导模样的人,用审视的眼光打量我:“麻袋立起来比你还高、还壮,你这小个子能扛得动吗?”

其实,父母也不希望我干重体力活,母亲是怕我被麻袋压得不长个子,父亲是不乐见他未成年的儿子,小小年纪就背上“扛麻袋”的名分。但是,我没有挑三拣四的余地。

南博克知青农场位于牙克石东南远郊的丘陵地带,土地广袤而肥沃,主产麦子、土豆、黄豆、白菜和卜留克(蔓菁甘蓝)。农场春播时多使用机械,可秋收时还得依靠人力,我们这些小伙子就有了用武之地。

我被分配到“日立”汽车的装卸组。日立牌汽车有三台解放牌卡车那么长,赶上多半节火车车厢了。

装卸组,顾名思义,负责装与卸。所谓“装”,就是把大田里装满“秋实”的麻袋,一袋一袋扛到汽车上;所谓“卸”,就是把汽车上的麻袋,一袋一袋扛到指定的位置摞起来。这两道工序,都在重复同一种劳作——扛。

若是干爽的晴天,一袋土豆一百二十斤,一袋麦子一百五十斤,一袋黄豆一百八十斤;若是雨雪连阴天,麻袋的重量会增加很多,要有一定的力气才能扛得动。这“扛”不是光有力气就行,还需要一点技巧:关键环节是两个抬麻袋的人(也叫“搭肩的”)在把麻袋抬起来的一瞬间,扛麻袋的人要灵巧地钻到麻袋下面,在抓住麻袋边角的同时用肩背迅速把麻袋扛起来、把腰板挺起来。此环节的要点,一是动作要快,如果搭肩的把麻袋抬起来了,你磨蹭着没有钻到麻袋下面,搭肩的手里的分量会加重,就容易用麻袋砸你。这是最要命的事,稍有不慎,能把扛麻袋的人砸趴下,我身边的好几个工友就被砸过;二是站得要稳,钻到麻袋下面的那一刻,虽然低头弓背,但腰板和腿脚必须是使着劲儿的,像三棱锥一样稳定。否则,在麻袋压到肩背的瞬间,腿会发颤、发软,脚步会踉跄;三是角度要好,肩、背、头与麻袋处在最适宜的位置时,扛起麻袋才轻巧不费力。如果麻袋的重量靠前或靠后或偏向头颈,不仅扛着费劲,还容易受伤。角度找得好不好,单看扛麻袋的人的腰身直不直、腿脚稳不稳就明了。

既然是技巧,只可意会不可言传,扛麻袋的人得自行体会,即使掰开揉碎了说、手把手地教,有些人也无法掌握。灵巧的人可能扛几次就懂了,轻巧地扛起,步履稳健,行走自如;愚笨的人便有些难为情了,扛着麻袋歪脖子、拧身子,走起路来歪歪斜斜,撂麻袋也是“哐”地一下,没法整齐平放。

扛麻袋终归是个简单粗重的力气活,从没有师傅带徒弟那一说,扛得动的上,扛不动的走人。我也是在被搭肩的砸了几次,忍痛扛过几趟之后,突然间开窍:“嘿,这次麻袋落肩时挺顺,头颈腰身都得劲,走路也稳当。”下次再如是体会一番,果然不错。我感受到扛麻袋的轻松,不仅是躯体的轻松,心里也轻松。吃晚饭时,我把这轻松的体会讲给工友听,他对我说:“你这是入行了。”

入了扛麻袋一行的我,每天戴着披肩,奔波于田野与汽车之间、汽车与仓储场地之间。哪怕掌握了技巧,麻袋在肩时妥帖、自如一些,麻袋的分量却是减不掉的,况且大田里的土壤很暄腾,汽车开不进去,那圆鼓鼓的麻袋都要靠我们深一脚浅一脚地扛到汽车上,有时甚至为此爬坡过岗。一百多斤的负重,来来回回地奔波,让人劳累不堪,装满一车或卸完一车后,浑身瘫软。

当然,也有惬意的时候。往返途中,大家轻松地坐在汽车上,蓝天丽日,秋风飒爽,树木五彩斑斓,溪流闪着晶莹的光,置身于美妙的大自然中,我们几个年轻的装卸工经常情不自禁地唱起歌。歌声很快引来司机师傅和他两个助手的回应,他们也有好嗓音,《三套车》《红莓花儿开》《莫斯科郊外的晚上》……韵味悠长的歌声在山川田野间飞扬。

牙克石的秋天不时阴云密布、雨雪交加,碰上这样的天气,要加班加点抢收大田里的庄稼,如果不及时抢收,农作物很快就会腐烂。秋天的雪存不住,落到地上就融化了,走起路来泥泞湿滑,负重的脚步越发艰难。

一天傍晚,我忍着饥饿、顶着雨雪,把一个个麻袋扛到汽车上。在我卸掉肩上麻袋、一扬手的瞬间,手腕剐到了车厢的铁丝头上,随即传来钻心的刺痛。活儿还没干完,哪里有时间顾及这点小伤小痛,我继续扛麻袋。由于没有及时清洗消炎,伤口很快红肿起来,过了很长时间才掉痂,一条长长的疤痕就此趴在我的右手手腕上,给我这段扛麻袋的经历留下一个永久的纪念。

其实,麻袋之重、步履之艰、躯体之痛、手腕之疤,都不足道,真正令我难堪的是遇见老同学。我们隔一两天就要往豆腐坊送黄豆,豆腐坊靠近农副处的办公室,我卸车时常常遇见坐办公室的老同学。每当他们看到我扛麻袋,都会很热情地有所表示:“呦,那个扛麻袋的不是咱们班的吗?”“你不想长个子啦?”“看不出来,你还真有劲儿,这麻袋比你都高!”“过来歇一会儿,咱们几个老同学聊聊天!”

面对老同学的热情,起初我的确有些抹不开面子,赧然之情油然而生,可没过多久,也就看开了——我本布衣子弟,凭良心干活、靠力气吃饭,上不愧天下不愧地,尽管苦力在身,人格精神并无二致。

中秋节的晚上,云遮雾绕,雪花飞舞,不见月亮,领导说早点收工吧,都回家吃顿团圆饭。刚进家门,我就看到餐桌上摆着月饼,在灯光的照射下泛出金色的油光。父亲对我说:“那天看见你卸黄豆,走得很稳当,挺像一回事。”母亲说:“这么重的麻袋你都扛得动,以后什么都能扛一扛了。”

往后的岁月中,每当我遇到急难险重的情况,便会想起母亲的话——扛一扛,就过去了。

文/王嘉龙

插图/张煤

编辑/汪浩舟