第三届链博会向全球发出北京倡议,倡议旨在维护全球产业链供应链安全稳定、坚持创新引领发展、加快数智供应链发展、打造绿色可持续供应链、深化全球工商界合作五个方面。在家门口举办的链博会对北京意味着什么?北京在全球供应链体系中扮演何种角色?有哪些发展和成就?

北京发展的重大机遇

在去年举办的第二届北京链博会上,北京市贸促会副主任张秀峰在闭幕式上表示,链博会在京举办,是北京经济发展的重大机遇,北京市贸促会将每年举办北京产业链招商推介会,积极发挥贸促会联通政企、融通内外、畅通供需的独特作用,搭平台、拓渠道、做服务,促进中外企业产业链、供应链交流合作,务实推进国际交流合作,为北京产业链发展注入新动能。

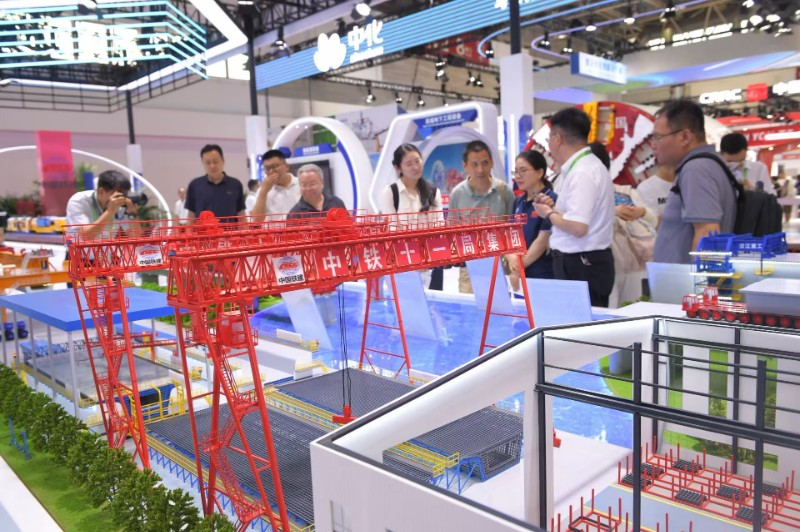

7月16日第三届中国国际供应链促进博览会在北京开幕以来,有75个国家和地区、651家企业和机构参展,境外参展商占比上升至35%,连同参展商带来的500多家产业链上下游的合作伙伴,实际参展商达到1200家,170多个境外团组前来观展洽谈。

北京企业密集亮相

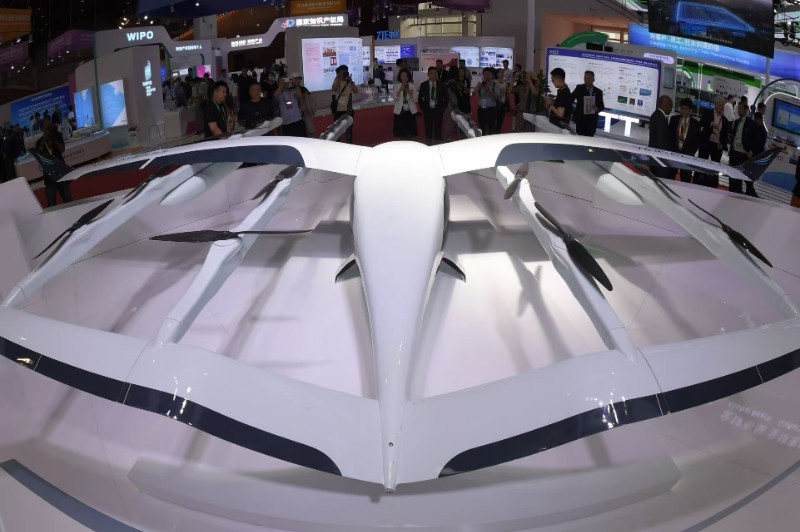

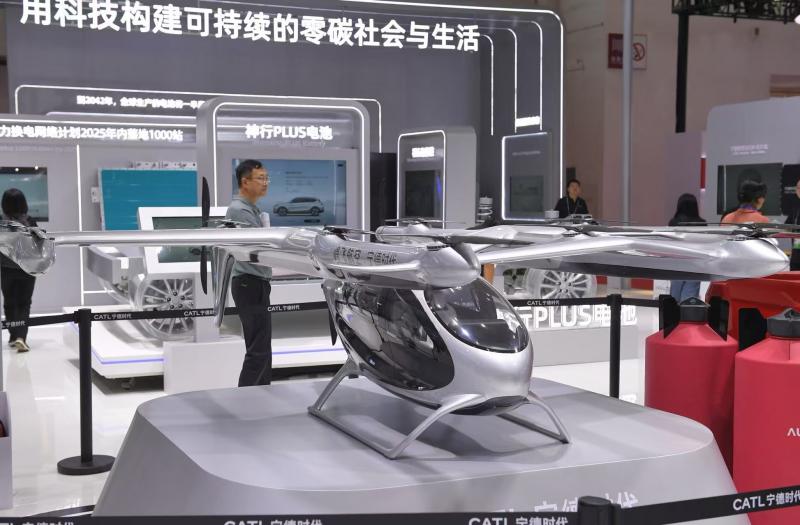

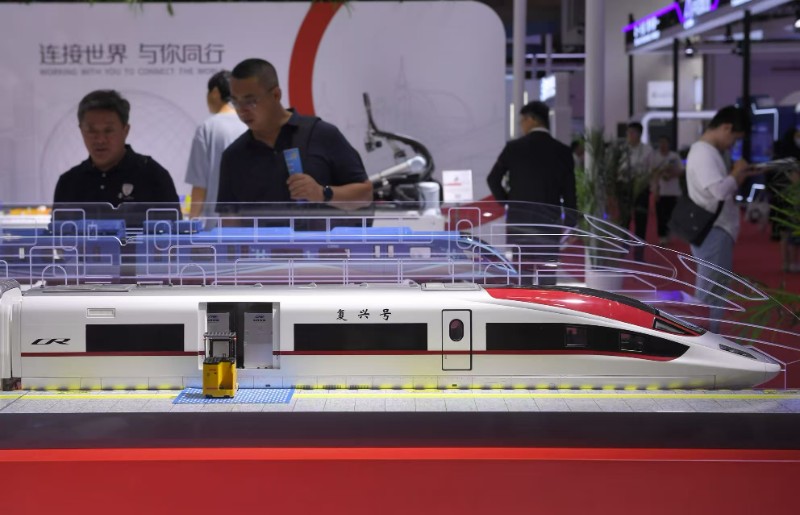

在先进制造链展区展示了全球先进制造领域从前端研发设计、新材料运用、关键零部件加工到智能制造的全产业链过程,展现“新质生产力”中先进制造业在推动产业升级、提升国际竞争力方面的关键作用。此次北京中关村东升科技园携园区内3家初创企业参展。“米塔视界”深耕人工智能与前沿光学两大核心技术,率先实现了AI与全球领先的无介质空中成像、裸眼3D显示的深度融合,突破了传统平面屏幕的局限,让人机交互迈入三维沉浸和实时互动的未来视界。“启物科技”专注于研发智能人形机器人的端侧“大脑”,打造下一代智能机器人硬软件一体化解决方案,针对客户需求进行软硬件一体交付,累计意向订单金额数千万元人民币。“灵生科技”是一家专注于具身智能机器人研发的创新企业,由清华系团队创立。基于完全自研的端到端具身大模型,赋能人形机器人智能与泛化操作,已应用到工业、商业、餐饮等多个场景。

首次参展的中储国能(北京)技术有限公司是中国科学院工程热物理研究所压缩空气储能技术的产业化公司。据介绍,压缩空气储能技术是多学科交叉、多过程耦合的系统工程,牵扯到多个行业,是一个典型的需要长期投入的硬科技,其跨越科技到产业的死亡之谷的难度非常大。“我们非常期待通过本次链博会,拓展与外界对接、合作的机会,推动产业创新新生态与商机的落地,让中国创造走向世界。”该公司工作人员表示。

核心展览区的北京力量

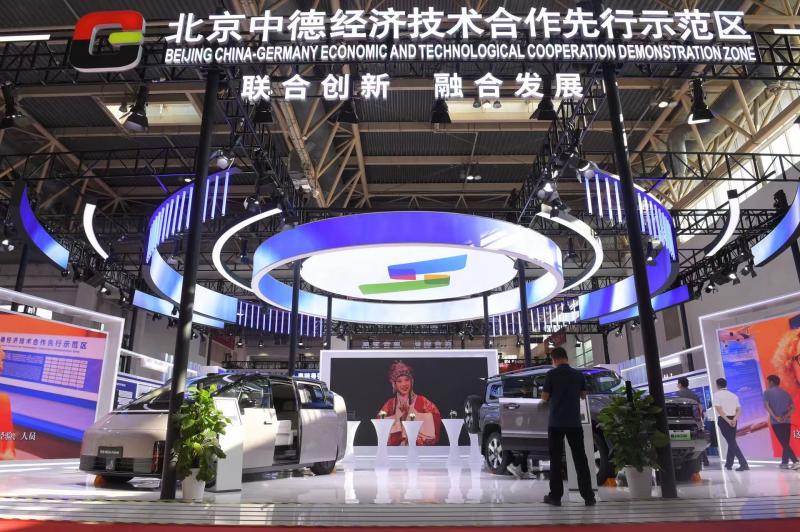

作为展区核心亮点,北京中德经济技术合作先行示范区携得联供应链管理(北京)有限公司、浩瀚海慈循环科技(北京)有限公司、莱茵科斯特(北京)智能科技有限公司等6家代表企业参展,展出了物流运输、智能制造等领域的创新成果。目前,示范区已集聚120家德资及关联企业,产业规模突破400亿元。

在顺义展区,19家企业携40余件展品集中亮相,全面展现区域在智能网联新能源汽车、智能装备、数字经济等领域的产业链优势。其中理想汽车MEGA Home家庭特别版与北汽越野车BJ40增程版吸引了不少观众参观了解、试乘体验。除实体整车外,北京汽车研究总院的舱驾一体控制器系统、国联万众的电子芯片、轩宇空间的信号处理模块等核心零部件展品,进一步展现顺义从整车到关键部件的完整产业链布局。目前,顺义区已集聚理想汽车、北京奔驰、北京现代、北汽越野车4家整车企业,北汽集团研发总部、理想汽车研发总部、宝马汽车研发中心等7家研发中心,产业链上下游企业150家,规模以上企业41家。

区商务局会展产业发展促进中心主任李颖表示,近年来,顺义区持续完善会展基础设施、优化产业发展环境,形成了会展服务的‘顺义模式’。目前,新国展已集聚了链博会、机床展等一批国际高能级展会,有力助推了区域产业发展。未来,我们将着力提升展会数量与能级,高标准打造国际会展产业集聚区。

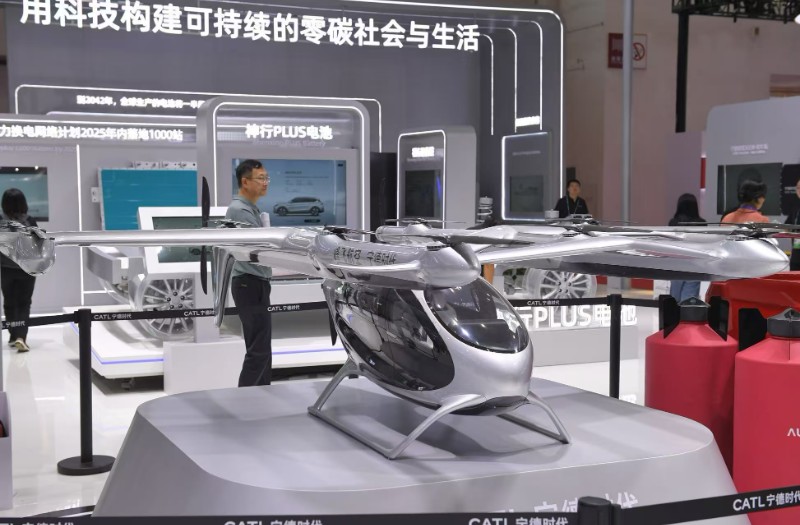

北京正在打造未来产业策源高地

在家门口举行的链博会全面展示了北京的创业活力、投资潜力和国际一流的营商环境,传递北京以高水平开放,促进高质量发展的决心和举措。目前,北京已经培育形成了新一代信息技术、科技服务业2个万亿级产业集群,拥有医药健康、集成电路等8个千亿级的产业集群。同时,北京面向未来信息、未来健康、未来制造、未来能源、未来材料、未来空间等六大领域,正打造未来产业策源高地。

今年6月17日,北京海关披露前5个月北京地区(含中央在京单位)外贸数据。据悉,今年前5个月,北京地区进出口12667亿元人民币,占全国进出口总值的7.1%。其中出口2508.5亿元,首次突破2500亿元,增长2.8%,创历史同期新高。前5个月,北京地区有进出口实绩企业15161家,同比增加3.2%。其中出口9140家,增加8.5%。5月份,市属企业实现进出口915亿元,增长15.1%。对此,北京市相关部门负责人表示,首都经济增长稳、韧性强、活力足,对全球经营主体具有极大的吸引力。随着全球产业竞争的加剧,北京充分利用创新链、产业链、人才链、资金链等综合优势,积极抢滩新兴产业、未来产业,不断发展和壮大新动能。

文/北京青年报记者 朱开云

摄影/北京青年报记者 付丁

编辑/贺梦禹