在当今俄罗斯剧坛的顶级导演中,布图索夫不算高产。这恐怕要“归咎”于他只排经典名著的“洁癖”——以贝克特的《等待戈多》出道,到莎士比亚、布莱希特,以及本国的契诃夫、果戈理、陀思妥耶夫斯基等巨匠巨作,“挑食”得很。与此同时他身上的荣誉也十分瞩目,其中包括六座俄罗斯戏剧最高奖——金面具奖。

日前,布图索夫两部不同时期的代表作《李尔王》和《钦差大臣》,由新现场在京进行影像放映。北京戏迷也得以一窥这位俄罗斯大导演是如何做到“在不朽的作品里寻找世界的真理和答案”;又是以怎样的“故事新编”,避免排演经典时经常会发生的“大树底下不长草”或狗尾续貂的平庸窠臼。

拼凑一个“草台”解构《李尔王》

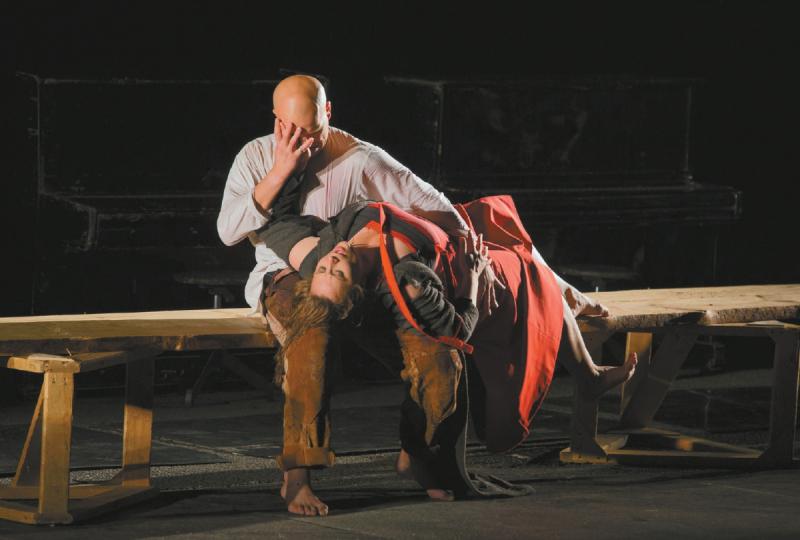

布图索夫创作于2006年的《李尔王》,是他出道第十年的作品。如何为自己的艺术成熟期做一次突破性小结?布图索夫选择借鉴一种古老的艺术形式“balagan”(草台戏)——舞台简陋甚至可以没有;从悲剧到杂耍,从吹拉到唱跳,表演内容和手段不拘一格,看似不登大雅之堂,却全凭实践检验出的真功夫。

《李尔王》一开场,“草台”便名副其实地给予观众极大冲击:代表李尔王王宫的居然是一块三合板;而支撑老王、公主和诸侯在这方天地挥斥方遒的,是大大小小的板凳。如此拼凑起来的“草台”,演员每每做动作,舞美道具都会吱呀作响甚至移位。如果你边看表演边忍不住担心随时可能塌台,恭喜你正中布图索夫与舞美设计师的下怀——如此舞美是将这出戏的命题基础,即权力与人性关系的直观外化。

开场时主要角色里唯一不在“草台”上的,是格洛斯特公爵的私生子埃德蒙。起初,万人嫌的他匍匐在大佬们脚下、板凳的夹缝间,瑟缩求生;后来上了桌,一路弑父袭爵,还征服了两位公主,如果不是嫡兄最后一刻反杀,王冠就落到他头上了。如此的“小丑逆袭记”,同样是对“草台”理念的实现。

服装的错位和钢琴的隐喻

除了舞台整体将“权力的游戏”外化,潦草悬挂的红白两色破布象征分裂的王国——长女和次女分别上场,红白布便交替胡乱铺设,也暗合英国红白玫瑰战争这一莎翁取材的富矿。演员肢体被赋予仪式感:国王在正装外套破背心,大臣脱成赤膊却仍戴着领结,仆从光着两腿上身套军装。服装的错位解构着身份,在舞台上构建了一个“人皆小丑”的混沌世界。正如剧中格洛斯特公爵的台词:“神明对待我们,像顽童捉飞虫以杀戮取乐。”命运沦为一场无意义的玩笑,闹够了也终将回到悲剧的收尾。

布图索夫的表现虽然手法夸张离奇,却基本遵循原作设定的剧情走向,直到结尾给出一个崩裂式的反叛:这次的老王,并未怀抱小女儿考狄利亚悲怆而亡,而是两手空空;他背后是三架钢琴,支撑着已失去生命的三个女儿;尸体机械地反复滑落、倒地,他机械地反复扶起,如此往复,直至落幕。

三架一模一样的钢琴,宏观上是领土的隐喻——三个女儿和三块封地,原本精美此刻却破烂不堪,让人想起“同室操戈,相煎太急”和“辛苦建造,毁于一旦”这两大人类社会反复坠入的人性深渊;微观上,自古演奏秩序和理性美的钢琴,本身就是最佳象征符号,而女儿们坠琴时砸出的刺耳噪音,则宣告了逻辑和秩序的彻底崩坏。

布图索夫认为,“李尔王的疯狂是灵魂净化的必经之路,他的越轨实为精神涅槃。”这也是他让李尔王化身西西弗斯的原因。就这样,存在主义的荒诞循环,在导演对悲剧本质的全新阐释下成为另一种通往崇高之路的方式。

果戈理的镜子照出古今

“脸丑莫怪镜子歪”——1836年,果戈理将这句题词镌刻于新作《钦差大臣》扉页,宣告文学应如镜子般映照社会溃烂。近两个世纪后,布图索夫在他的《钦差大臣》中,把一排装有灯泡的化妆镜从后台化妆间搬上了前台。

这一设计以双重镜像解构着果戈理原作:开场的场景长达八分钟,演员身着统一西装,如提线木偶般排排坐于镜前,身后镜中映出他们僵直的背影,还有前排观众惊愕、继而急躁、最后懵圈的面孔。果戈理映照社会丑态的镜子,在此转化为对个体的单向凝视。

良久的静默后,演员轮流对镜独白。这让人怀疑自己看的是《钦差大臣》吗?国内外各大院团的排演版本不计其数,即便老舍以原著为灵感的本土化创作《西望长安》,也能从中清晰地看出果戈理的框架。可布图索夫版的整个上半场,都似乎和原著剧情没什么关系:假钦差赫列斯达可夫没有半点虚荣公子的样子,只是以平静呆板的语调念出“说谎是父亲教我的生存法则”。市长则回忆当年母亲因填17张表格延误救治而死。其他角色也轮番自剖创伤,如同机器人般看不出感情的说台词方式,比讲述创伤的台词本身更让人不寒而栗。

这正是布图索夫精心重构的“独白拼贴剧场”:演员声音刻意模仿公文腔调,空洞眼神与机械手势成为官僚异化的肉体展演。这种“去心理化”表演,是对梅耶荷德戏剧理论“有机造型术”的新探索,也呼应创作者对现实的洞察,而演员表现的则是畸形社会里的生存必修课。正如本剧编剧杜尔年科夫所言:“谄媚非个人之恶,而是对社会驯化的创伤应激。”

2006年,布图索夫作为声名鹊起的新锐导演,辗转于几大著名剧院间,不断进行创作尝试。而《李尔王》正是他远离自己生长、求学和长期工作的圣彼得堡,在莫斯科萨蒂里孔剧院的创作。另一部为他带来金面具奖、同样曾以高清影像形式来华的《海鸥》,也是这样的创作路径。2022年,布图索夫已是荣誉等身,先后从连萨维特和瓦赫坦戈夫两大著名剧院卸下首席导演和艺术总监之职,为避免创作僵化和停滞,他与之前曾碰撞出巨大火花的萨蒂里孔剧院再续前缘。

《李尔王》个体户撒欢狂欢式的“草台”,在《钦差大臣》中蜕变为福柯式的规训监狱或者说疯人院;16年前他更多地执著于对角色个体精神的考古式发掘,也转向对系统性暴力的病理学发掘。整排化妆镜就是心理手术台上的无影灯,照见谎言如何内化为生存本能。

假钦差成为空心符号

下半场的剧情算是回到果戈理的“正路”上:从市长到老百姓,小城里的人们争相巴结“钦差”,直到“钦差”给京城的“举报信”被邮局截获,戳破了“大家都有病”的真相。

剧情正篇在此落幕,而长达近20分钟没有台词的尾声,与静默的开场构成闭环——所有演员、连同工作人员陆续上台,直到舞台像车厢一般被人塞满;此时居于舞台最前方偏左、位置类似于车辆司机的市长,做出全速驾驶姿态,其他人做出癫狂摇摆姿态,假装车子在前进。

俄罗斯文学一直有描摹“多余的人”的传统。而在这版《钦差大臣》中,那个莫名其妙“被钦差”的绝对主角,反而是最“多余”的:整个上半场的一个半小时中,他说完了自己的台词便退居镜面映照范围之外,任他人轮番自揭老底;下半场戏份虽然多了点,但面对众人的巴结,他也并未展现出原著中“彼得堡来的派头”,而是给人以老实木讷的被动接受感。

剧中饰演假钦差的正是莫斯科萨蒂里孔剧院艺术总监康斯坦丁·赖金。此时他的外表形象已经是个胖大爷,若按彼得堡来的花花公子这一设定来演,如此教条主义的结果恐怕不堪设想。他索性剥离原著中虚荣公子的闹剧外壳,将假钦差重塑为社会孵化出的一个空心符号,一本正经地瞎说大实话,更具讽刺意味。诚如布图索夫关于本剧的导演阐释:“我从不认为《钦差大臣》是喜剧——笑声无法消解我们的无助感。”

正是这部《钦差大臣》让导演第六度获得了金面具最佳导演奖,从主角对此戏的重要性上,认为这张金面具有赖金的一半功劳毫不为过。其一言不发的结尾更是点睛之笔,当信件和假钦差的身世从邮差口中一同暴露,此时的假钦差伏于台口处,直指其已成过街老鼠的境地。至于是人人喊打还是已遭过毒打或是侥幸逃脱,则因其“不动”反而更引人浮想联翩。待其起身看到身后情状,那个仅抽搐一下继而恢复平静的眼神像是“众人皆醉我独醒”,也像是列维-施特劳斯提出的“人类学凝视”(有着优势地位的人或群体,把自认为不如自己者当做凝视对象)。此时他依旧一言不发,但以同样的晃动加入假装前进的队伍,众人甚至连眼神都不回应一个,只是自顾自继续同样的姿态。此刻,真相并不重要,也不必关心,重要的是还能继续下去。

供图/新现场

(黄哲)

编辑/汪浩舟