2022年初,出版方世纪文景向广大读者发布了年度出版计划,其中最受关注的图书之一,当数诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克的新作《瘟疫之夜》。经过漫长的翻译、审稿、校对和打磨,本书中文版终于将在10月和大家见面。

正如帕慕克在《别样的色彩》中写的,小说“可以使我们去描述自己的生活,就好像这是他人的生活。同时,它也给我们提供了一种机会,使我们得以描述他人的生活,就好像这是我们的生活”。他的每一部小说都体现了这样的特点,《瘟疫之夜》也尤其如此。

这部书是帕慕克酝酿了四十年,最终用五年时间完成的小说,它讲述的是一座小岛对抗瘟疫的故事:1901年,风雨飘摇的奥斯曼帝国,在列强虎视、密探遍布、帮派纷争、流言四起的明格尔岛上,一场严峻的瘟疫忽然暴发,而离奇的谋杀也在接连发生。帕克泽公主和她的丈夫努里医生、侍卫卡米尔乘船来到明格尔岛。他们试图和当地总督一起对抗瘟疫,并找出杀害帝国首席药剂师的真凶。短短六个月间,他们不仅遭遇了命运不可抵挡的变化,也无意中改写了历史的进程。

近年来,帕慕克的写作不在只关注写作技艺和文学性内部的可能性,而更显示出了针对社会现实的思考强度和深度。新作《瘟疫之夜》尽管描述的是虚构的小岛的故事,却及时地回应着和当下有关的话题,勾勒出我们时代的精神状况。不同阶层、不同地区、不同文化的读者都能凭借这部小说,更准确、深入地理解我们现在所处的世界。和《雪》一样,《瘟疫之夜》再次展现了对东西方文化、地缘政治的深刻思考。帕慕克渴望构建更自由、更包容也更民主的秩序,但他的小说也告诉我们,我们从来都并不能依凭一条僵化的、单一的道路来实现这样的图景;他反对无知、极端主义和保守思潮,但也嘲讽了不平等的国际秩序和西方的傲慢;他赞成西化,但并不认为我们应该否定一切传统价值。

为了书写发生于一百二十年前的故事,帕慕克不仅阅读了历史和医学史方面的书,还翻阅了大量的回忆录。同时,为了让读者对这座被虚构出来的岛屿有身临其境之感,帕慕克查阅了许多老照片。他看着19世纪末、20世纪初的奥斯曼帝国景象,一点点想象出了《瘟疫之夜》故事的发生地明格尔岛的模样。

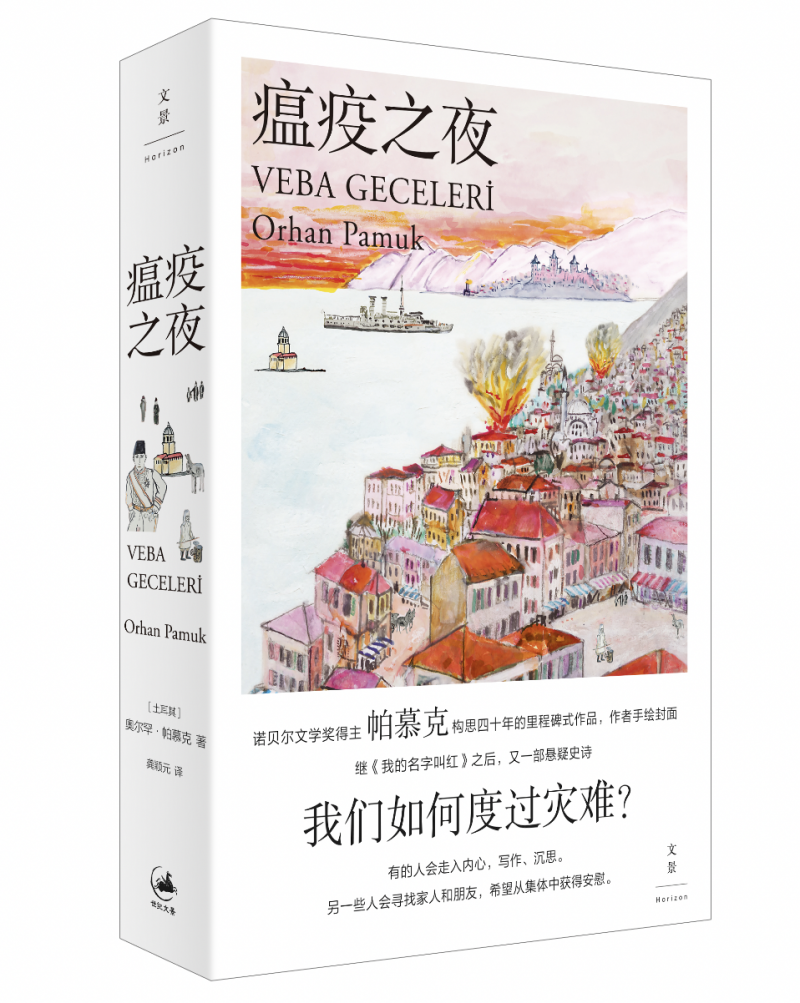

和《我脑袋里的怪东西》一样,这本书的封面也采用了帕慕克的插画。这幅画呈现了帕慕克心目中明格尔岛首府阿尔卡兹城的风貌。不仅如此,作家还为阿尔卡兹城绘制了一幅地图。小说提及的各个场所,例如医院、希腊中学、广场、码头、道堂等等地点,都被帕慕克一一标记出来。

奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒·哈米德二世时代的真实历史为小说叙事提供了坚实的支撑。苏丹对欧洲侦探小说的喜好、奥斯曼帝国公主们的生活、传统药铺和西式药店的竞争、商店和集市出售的货品、轮船公司的经营方式……这一切都在帕慕克的讲述中得到呈现。阅读这部小说的过程,也仿若一场1900年代的奥斯曼帝国之旅。

帕慕克表示,这部小说的写作受到了笛福《瘟疫年纪事》影响。在他看来,相比加缪的《鼠疫》,笛福的作品更关注人们面对瘟疫和灾难时的心理体验。这种视角也体现在了帕慕克自己的写作中。四十年来,帕慕克写作《瘟疫之夜》的动机在不断发生变化。四十年前,他希望探讨瘟疫如何引发存在主义式的焦虑;三十年前,他更关注不同个体面对死亡时的不同反应;而到了后来,他感兴趣的是借助瘟疫和灾难的话题,揭示东方和西方社会、文化的差异。在他真正开始写作的时候,他更希望着重书写现代的隔离措施、医学观念如何在一个传统、保守的社会得以推行。

以上这些不同层面的主题都被帕慕克细密编织进了这个故事。在危机和灾难来临时,整个社会的不同人群、不同阶层和组织,恰如一个机体的不同器官,无一不会受到牵连,并因此拥有了紧密联结的可能。归根结底,作者希望与我们所有人分享的是:我们究竟该如何度过艰难时刻?也许我们会和书中的主人公一起找到答案。

文/文景

编辑/韩世容