9月28日,“园说Ⅲ——文物中的福寿文化与艺术特展”作为颐和园博物馆的首展在颐和园拉开帷幕。展览展出286件/套福寿文化题材的国内文物及外销文物。

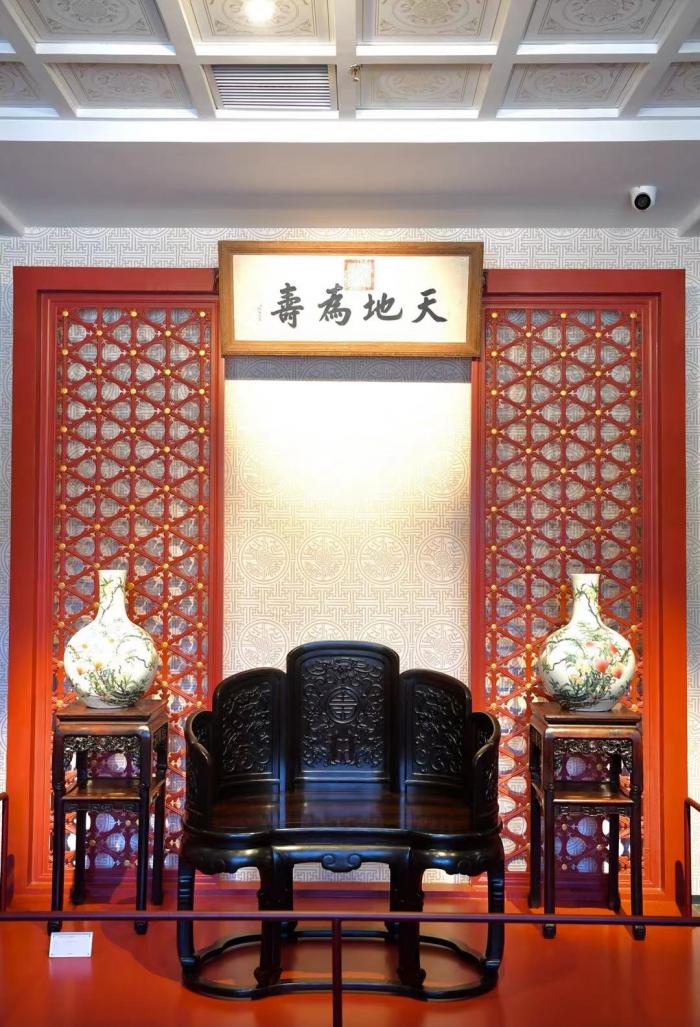

展览分为“福寿绵长”“寿山福海”“福寿万象”“福寿满堂”“福寿攸同”五个部分,地点分别为颐和园博物馆(原文昌院)与德和园扮戏楼展厅。

园说Ⅲ展品时间跨度四千余年,从新石器时代的彩陶跨越至民国时期,包括新石器时代的彩陶、西周青铜器、汉代瓦片、唐代铜镜、宋代瓷器,以及明清时代的家具、器物、字画,还有从唐代开始的外销瓷器,全面追溯了福寿文化的历史渊源,展现了福寿文化的内涵。

展览特别向故宫博物院、河南博物馆等18家单位借展文物145件,涉及8个省市,文物数量丰富,是一个融系统性、原创性、学术性和观赏性为一体的特色展览。

9月28日,颐和园博物馆正式揭牌。据颐和园党委副书记秦雷介绍,博物馆所在的颐和园文昌院已经对外开放了22年,是一个具有博物馆功能的园中之园。“今天正式更名为颐和园博物馆,不仅是名称的改变,也是对其发展定位、功能和服务标准提升的确定。”

展览将持续至2022年1月8日。

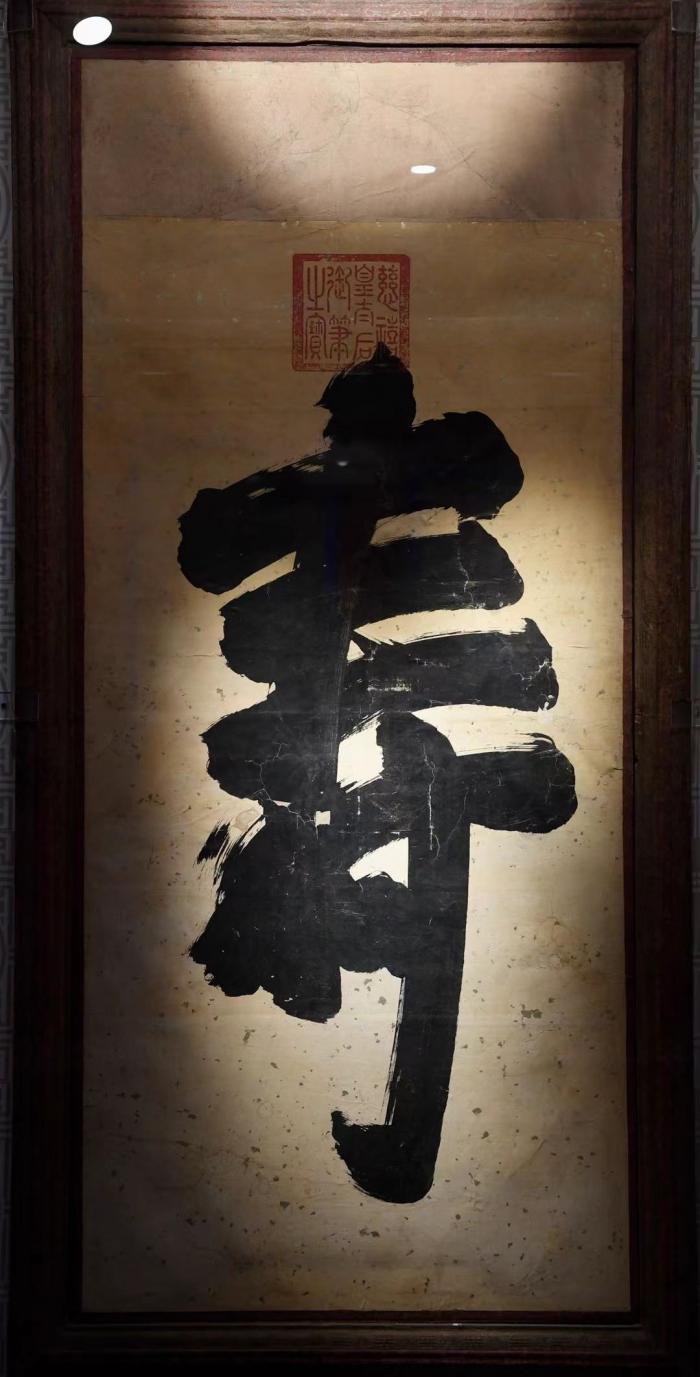

这是展出的慈禧手指画,这幅书画作品是慈禧太后51岁时以手指代笔画的菊花图。

彩陶,“卍”字纹双耳瓮,马家窑文化(距今5000年-4000年)。

秦代的母子鹿纹双鹿瓦当,瓦当正中为大小两只仙鹿。鹿为中国传统文化中的“祥瑞之兽”,因“鹿”与“禄”同音,所以人们将鹿视为福禄的象征。

和珅书御制《五福五代堂记》碧玉如意,清乾隆。

青花百寿字洗口瓶,清康熙。

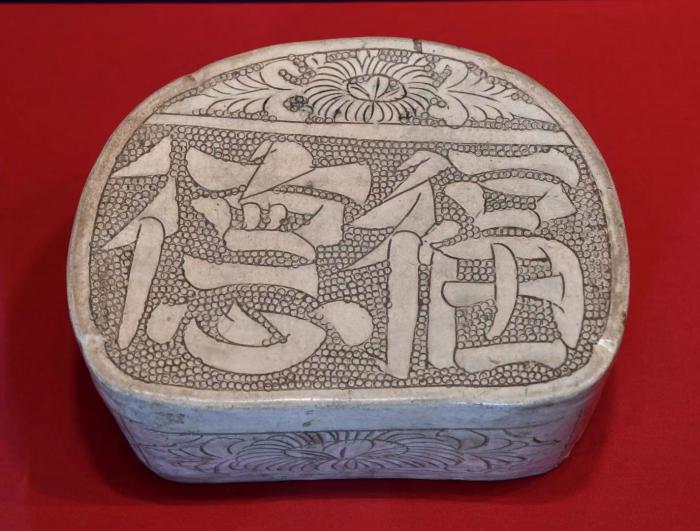

白釉珍珠地“福德”瓷枕,北宋。

白玉鹿,宋。

敔(yu)簋,西周(公元前1046年-前771年)。

清代紫石雕“海屋添筹”紫檀嵌牙插屏,是件海外回流文物,不仅文物价值高,所承载的历史意义更大。

这是展出的部分文物。

文/北京青年报记者 郭佳

摄影/北京青年报记者 王晓溪

编辑/胡克青