南京艺术学院美术馆的5号展厅,曾经是名人馆,即一般博物馆常设展的所在地。但是由于展览太多,名人馆就被改造了,展出过需要玻璃柜保护的明清大家作品,放映过艺术家的影像作品,是插画专业固定的毕业作品展厅,也被声音艺术家看中做过场域作品。这个展厅只有入口,这种洞穴式的空间展现出了一种超越普通白盒子空间的可能性。“乡音与沙漏——浪走敦煌驻地项目第一季”就在这个空间铺陈开来。

一次策展撤退

“浪走”原是敦煌方言里“无目的闲逛”的意思。策展人林书传把它当作展览的暗号:它拒绝阐释,只提供一个动作——无目的、无终点的游荡。于是,为期30天的“浪走敦煌驻地项目第一季”被转译为一场名为“乡音与沙漏”的减速演练:把敦煌从旅游打卡点、学术田野、文化资本里抽离,重新吹回风沙里。

项目将艺术家们抛入敦煌的地理与文化场域,使其经历人类学家维克多·特纳所言的“阈限”状态——脱离原有社会结构,悬浮于“既非此也非彼”的过渡地带。他们感知沙漠的呼吸、触摸历史的肌理,并在作品中尝试描绘这种与陌生环境建立的情感纽带。

展览以“沙漏”为母题,沙子不是象征敦煌,而是提示“漏”这一动作本身——时间、记忆与身份从孔道渗出,永远合不拢。展厅因此拒绝“结果陈列”,草图、语音日记、旅馆收据、地图截屏被等距悬挂,像一条缓慢展开的行走编年史。观众必须弯腰、侧身,甚至匍匐,才能读完一段被风蚀的文字——身体被迫模拟艺术家在沙丘上的姿势。

策展人退到“守门人”位置:只负责打开或关闭沙漏阀门,让艺术家自行漏下自己的时间颗粒。这种“弱策展”把展览从“作品陈列”变成“过程显影”,也把敦煌从目的地还原为振荡器。

六位艺术家的“非代表性”

策展人把展厅处理成一条必须反复兜转的戈壁小径。没有中心焦点,作品像被风沙吹散的营地,留下的是“过程档案”——车票、日历、被磨花的鞋底,与“结果物件”——漏沙的衣服、暗夜舞蹈底片并置。观众被迫在两者之间来回折返:你刚被一张车票上的手写字拉进个人叙事,又被一阵沙粒从漏沙衣服中泻下的声音打断。展厅于是成为“沙漏”中间的狭窄孔道:一端是艺术家,一端是敦煌。时间不是线性流逝,而是被重力反复筛动。

艺术家杨健以独特方式回应敦煌石窟:他在玉林河河道开凿了一个洞窟,这件名为《未命名》的作品特意献给历史上的无名工匠。杨健表示:“这个窟不是献给神仙或皇帝,而是献给那些没有留下姓名的劳动者。”

《漏沙的衣服》是一件影像装置作品,杨健有一天在思考一件现在已经忘记的事时,想到改造一件衬衣,衣服的两肋有对称的长方形进沙口,胸腹部有几个布漏斗。“我驮着一座小小的沙丘爬行,背上的沙因为身体的运动而滚落滑进肋部进沙口,最后通过沙漏流出,在地表留下几不可见的沙线。”录像就是这件衬衣的使用说明。人类学家蒂姆·英戈尔德说,地方不是“被居住的空间”,而是“正在进行的编织”。杨健把身体放进编织里,让织物和意义自行解散。

何岸的装置作品《九霄》,以废弃纸盒为媒介,作品通过剥离纸盒表面铅层,将其转化为轻盈悬浮的“表皮”,与氦气球形成巧妙对话。四块铅化纸板保留原始痕迹,胶带、褶皱等细节未经修饰,展现材料本真状态。

宁浩翔的肖像绘画是从2012年至今还在继续的作品,现已近千张。他认为,肖像画只是他创作过程中的一个作品,对他来说不是类型和题材的问题,而是关于观看的问题。驻地项目结束后,他凭着记忆和想象画了一张女子肖像题为《甘州小娘子》。观众永远无法拼合完整的“地方肖像”,只能与宁浩翔共享一次短暂的一瞥。艺术上惯有的权威凝视被稀释成一种礼貌的打招呼式的观看。

杨欣嘉以特殊方式完成了作品《小野的假期》,他带着11岁的儿子从广东普宁出发,坐火车辗转抵达敦煌,这段旅程被记录为九段影像。作品突破了项目“独自前往”的规则,因其核心正是父子间关于艺术、人生的真实对话。作为长期与家人分隔两地的艺术家,杨欣嘉通过这次旅行,将个人情感与创作融为一体,在戈壁与铁轨间完成了一次温情的代际交流。家庭时间与地方时间被双重曝光,儿子的声音与展厅的空调嗡鸣混响。

莫倪健以独特的“城市游击”创作方式完成五件作品。他拒绝前往知名景区,而是用十几天时间徒步丈量敦煌居民区,用手机App记录行走轨迹,延续了他“出了家门就是工作室”的创作理念,将敦煌的市井生活转化为充满在地质感的艺术表达。这些作品既是对敦煌日常的捕捉,也是艺术家与这座城市最真实的相遇方式。

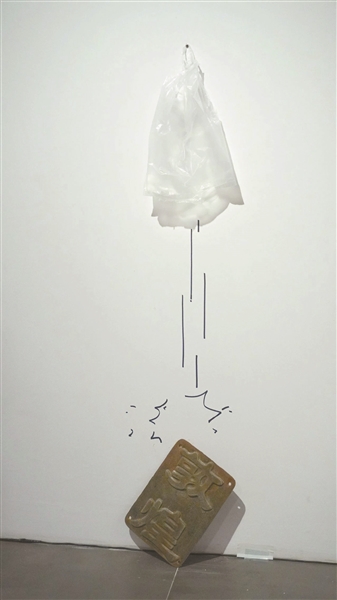

《挺重的》 莫倪健

莫倪健的《挺重的》很有意思,远远就看到墙上挂着一个破了的塑料袋,墙面上有一些莫名其妙的黑色不规则线段,地上躺着一块刻着“敦煌”的生了锈的金属块。我在想,这又是什么“五条人(乐队)模仿艺术”啊?结果策展人走上前去,把“敦煌”块扶起来,恰好在那些黑色短线下方,画面顿时变得二次元起来。原来是“塑料袋装不住敦煌”的意思。莫倪健取了敦煌街道其中一个路灯电路的遮盖铁板,铁板很重,表面“敦煌”涵盖的信息也很重。

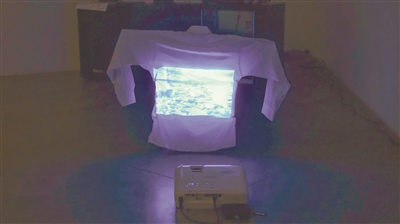

胡佳艺受地域战争触动,创作行为影像《最后一战》。艺术家将家庭空间改造为暗房,随着音乐起舞,通过房间漏光在相纸上留下舞动的身体痕迹。在创作过程中,歌词“我亲爱的小女儿,我向你保证,这将是最后一战”成为日常背景音,最终呈现为一组身体摄影、记录眼睛特写和行为的影像装置。多重空间和维度被压缩在同一个画面里,像是在讲述每一个被裹挟、被牵连、被影响的普通人身不由己的命运。

把不确定性当作立场

传统人类学强调“深度”,“浪走”项目却强调“耗散”。艺术家们没有带回“文化样本”,只带回被沙尘磨钝的相机、晒脱皮的手臂、一段段无法说明白的心悸。展览把“不确定性”本身当作立场:不去回答“敦煌是什么”,而是让敦煌在一次次渗漏中保持开放。

展厅出口处没有总结墙,当观众开始思考,如果我去敦煌我会做什么作品,以及思考我要去哪里的时候,就从“观看者”滑向“潜在浪走者”——人类学的反身性在此处到达:不是让艺术家代表地方,而是让你体验“无法代表”的焦虑。

《漏沙的衣服》 杨健

“浪走敦煌驻地项目第一季”是一场精心设计的“文化接触实验”,艺术家作为“他者”深入敦煌的时空褶皱,其创作结晶成为解读跨文化相遇、身份协商与意义再生产的生动民族志文本。“浪走敦煌”不提供地方志,只生产微差异——沙粒每次翻转后的重新排列——它把自己定位为“弱人类学”,有意识地削弱艺术、人类学、旅游业对地方的“权威”式解读。

“浪走敦煌”的价值,也远不止于呈现一批沾染大漠气息的作品。它向我们展示了当高度自觉的当代艺术创作者深入厚重的文化“田野”时,所激发出的复杂化学反应——理解与误读共生,敬畏与挪用并存,传统被激活也面临新的挑战。项目如同一把插入流沙的标尺,丈量着文化接触的深度与难度,它为后续实践提供了珍贵范式,也留下许多待解的课题。

敦煌没有被展览“照亮”,反而因沙漏的反复倒置,继续沉在朦胧里——像一句还没说完的方言,像一次尚未抵达的浪走。或许这也是这场展览最初想要达到的目的。

文/刘婷

供图/南京艺术学院美术馆

编辑/李涛