结婚前有人要查对象的征信、入职新公司要提供征信记录、上了征信黑名单不让坐高铁……曾几何时,只有办信用卡、申请贷款才会用到的个人征信,如今应用范围越来越越广,但中国征信体系的完善和相关知识的普及还有很长道路可走。8月11日,融360维度发布的《中国大众征信意识情况调查》显示,在征信知识普及方面,仅有10.73%受访者表示非常了解个人征信,1/4受访者从来没有查过自己的征信报告;同时有超三成受访者被他人违规查询;53.31%的受访者表示完全支持进一步丰富央行征信报告的覆盖范围

1/4受访者表示从不查征信

作为个人信用情况的“经济身份证”,个人征信的应用范围已经十分广泛。以央行征信为例,2019年个人征信系统累计查询量24亿次,日均查询量657万次。在使用场景上,根据央行对2020年二季度个人信用报告查询原因分类统计,42.6%的查询用于贷前审批,52.6%用于贷后管理,4.8%用于担保资格审查等其他目的。

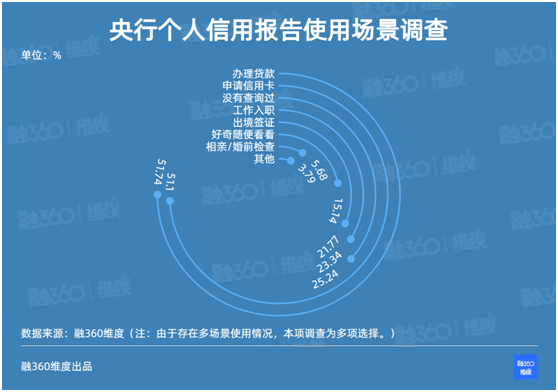

事实上,个人信用报告的使用范围已经远远超出信贷领域。融360维度调查结果显示,超半数受访者表示,在办理贷款、申请信用卡情况下查询过个人信用报告;超两成受访者表示,在出境签证、工作入职情况下查询过;还有5.68%的受访者表示,在相亲或结婚情况下,查询过对方的个人信用报告。

在网络上,“婚前该不该查对方征信”不时登上热搜,与买房买车、彩礼/嫁妆等成为适婚人士讨论的话题。有网友爆料称,自己的朋友在结婚前突然分手,起因在于女方查了男方的征信,发现对方欠了许多信用卡债务和小额贷款,还有众多逾期记录,最终选择分手。

不过,尽管使用场景广泛,生活中仍有许多人未曾主动查询或运用征信报告。融360维度调查数据显示,25.24%的受访者表示,没有查询过个人信用报告。实际上,央行征信中心每年提供两次个人信用报告免费查询服务,定期查询有助于了解自己的信用状况,同时避免一些意外事件导致自身信用受损而不自知。

超三成受访者遭遇征信违规查询

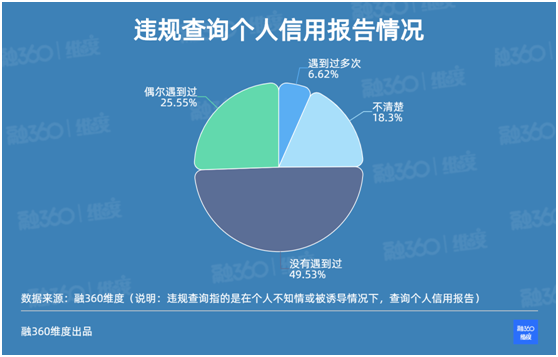

有人没有查询过个人信用报告,有的人却在不知情或被诱导情况下,被动查询过个人信用报告。在融360维度的调查中,超三成受访者表示有过此经历。

根据《征信业管理条例》规定,向征信机构查询个人信息的,应当取得信息主体本人的书面同意并约定用途。但有些机构出于业务开展的需要,利用一些优惠手段诱导或欺诈用户同意授权查询征信。

例如,在一些消费者投诉平台,有消费者投诉某外卖平台,将同意查询个人征信授权书与领取外卖优惠券捆绑在一起,消费者以为自己是在领取优惠券,没有注意到下方用小号字体标注着“同意查询用户《个人征信授权书》”等字眼,导致用户征信信息“被查询”。

需要提醒大家的是,若一段时间内,征信记录被查询次数过多,也会带来负面影响越大,可能会对申请银行信贷不利。

而一旦不小心授权第三方机构对个人征信进行查询,用户的隐私就相当于在“裸奔”,个人重要信息一览无遗。一些号称能查征信的APP会要求获取用户手机多项隐私权限,包括位置、电话号码、访问摄像头,甚至包括读取短信和通讯记录等。所谓的“直连央行征信系统”,也只是APP通过用户自己的信息去央行征信系统查询。所以,查询征信报告一定要通过央行官方指定的途径。

仅一成人对个人征信非常了解

前段时间,“花呗部分用户接入央行征信”这一话题冲上热搜,夹杂着网友们的千万条疑问在网络上形成声势浩大的讨论——“为什么花呗数据要接入央行征信”“花呗接入央行征信对用户有什么影响”“要不要关闭花呗”……

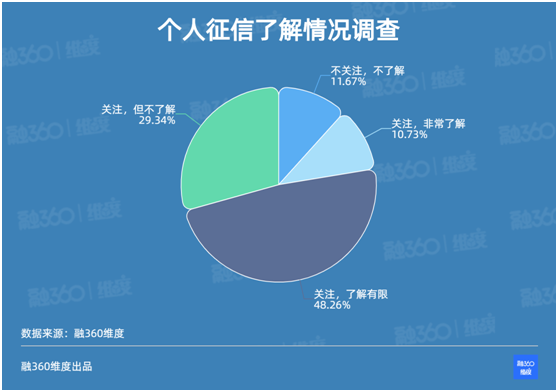

融360分析师认为,热闹非凡的讨论背后,映射出大众个人征信知识匮乏的尴尬现实,不少人并不了解个人征信的实际意义和效用。据融360维度调查发现,将近九成的受访者在采访中表示,平时关注个人征信信息,但仅10.73%受访者表示非常了解个人征信。

这种不了解,不仅反映在对“花呗数据纳入央行征信实际影响”等问题的茫然,还体现在用户对一些基本个人征信知识的不清楚。如近两成受访者不知道个人信用报告的出具机构(央行征信中心),一半受访者不清楚个人信用报告免费查询次数(2次),仅有31.86%的受访者了解个人逾期记录展示时间(5年)。

53.31%的受访者完全支持央行征信报告扩大覆盖范围

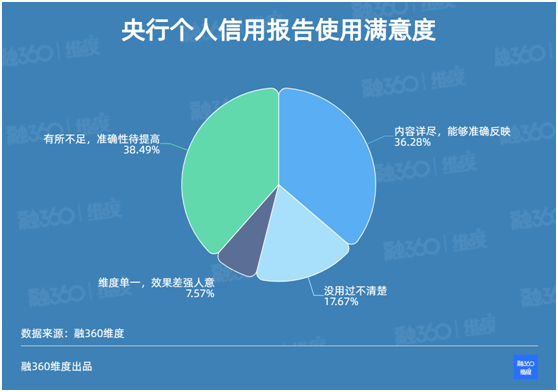

调查数据显示,36.28%的受访者表示央行个人信用报告内容详尽,38.49%的受访者表示有所不足,7.57%的受访者表示效果差强人意。整体而言,个人信用报告的满意度还有很大上升空间。

融360维度调查数据显示,53.31%的受访者表示完全支持进一步丰富报告覆盖范围,38.8%的受访者表示有条件支持,仅有2.21%的受访者不支持进一步增加信息维度。由此可见,大众对丰富个人信用报告内容、提升征信记录准确性的呼声也较高。

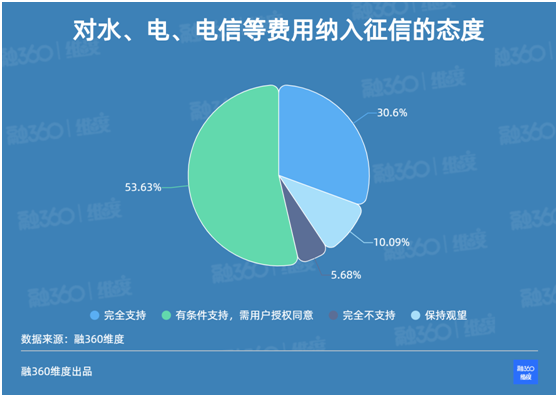

不过,对于一些可能引起舆论争议的信息,受访者态度不一。如之前盛传的水、电、电信等缴费信息的采集,30.6%的受访者表示完全支持;53.63%的的受访者表示有条件支持,前提是需要获得授权。好在央行二代征信系统上线时就明确表示,未来采集这些数据的前提是取得信息主体的授权。

2020年以来,新冠疫情在全球范围内肆虐,出于抗击疫情的需要,国内部分地区出台相关措施,将违反抗疫政策的个人列入征信黑名单。例如上海明文规定将故意隐瞒病史等行为,列入征信记录黑名单。

对于这一做法,融360维度调查结果显示,38.8%的受访者表示完全支持,48.26%的受访者表示有条件支持,仅有5.68%的受访者明确表示反对。这表明,对于危害公众利益的行为,大众支持其纳入征信记录的意愿更高。

文/北京青年报记者 程婕

编辑/樊宏伟