胡先骕,我国植物学奠基人,被称为“水杉之父”,他也是中国近代文学史上学衡派的重要人物、中国现代文学批评的开创者,还是一位教育家和有高度责任感的社会评论家。

胡先骕的孙女胡晓江是北京师范大学社会学院教授,也是《胡先骕全集》的主编。十九卷本的《全集》花费了胡晓江整整十年的业余时间。对于如此大体量的编辑工作,胡晓江从最初的被动接触到不舍得将其完毕,从中完成了对祖父胡先骕以及他那个时代的全新认识。她说:“当初计划着赶快把《全集》做完,然后回到自己的专业上。现在我觉得我从这件事中的收获,对我的教学和专业有着更大的帮助。”

中正大学的老校友们最早推动了胡先骕文章、著作的搜集和整理

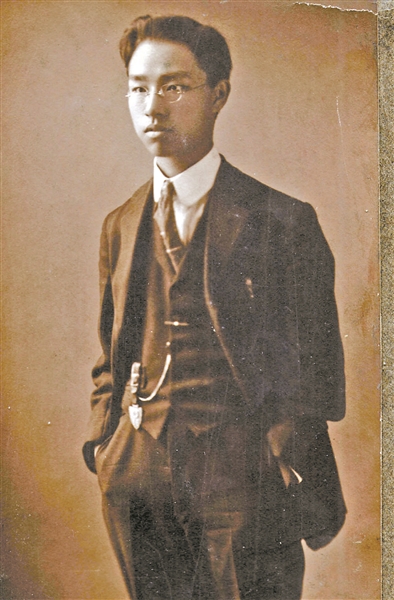

胡先骕1894年出生于江西,4岁(虚岁)开蒙,自幼即有神童之称。15岁入京师大学堂预科,1912年18岁作为江西省官派留学生赴美国加州大学,1916年获得植物学学士学位,回国后在南京高等师范学校(国立东南大学)从事科学研究及教育工作。1923年再次赴美,两年后获得哈佛大学应用生物学博士学位。

胡晓江第一次参加胡先骕纪念活动是1996年在江西师范大学。江西师范大学是国立中正大学的“嫡传”,胡先骕是中正大学的首任校长。纪念会上聚集了好多位中正大学 1940年代的老校友,都已是七八十岁的老先生、老太太。他们听说胡晓江是胡先骕的孙女,颤巍巍地、充满恭敬地排队来跟她握手。胡晓江不知所措地接受着这份完全不属于自己的恭敬,惶惶不安的同时生出巨大的不解:此时距离这些人大学毕业已经50年,距胡先骕1968年去世也已近30年,是什么原因让这些老人在生命晚期还热切地甚至是急切地怀念自己大学时的校长?

那时年轻且忙碌的胡晓江无暇去注意,正是这些急切的中正大学的老校友们,最早推动了上世纪90年代开始的对胡先骕文章、著作的搜集和整理。

“最开始是中正大学台湾校友会会长谭峙军先生,他对老校长念念不忘,晚年花了很多时间搜集整理胡先骕的诗词,在胡先骕百年诞辰的时候出版了《胡先骕先生诗集》。后来,另一位中正大学校友张大为和我的大伯父胡德熙、我父亲胡德焜一起,编了两卷本《胡先骕文存》,分别由江西高校出版社和中正大学校友会出版。”

2014年是胡先骕诞辰120周年,江西师范大学又举办了一次规模很大的“胡先骕教育思想研讨会”。有识之士提出,虽已有《诗集》和《文存》问世,但仍不能展现胡先骕的全貌,是时候为胡先骕编一部《全集》了。

在这次活动上,18年前的那些老校友们再没出现。但在会场外,胡晓江碰到一位匆匆赶来的年轻学生,焦急地询问会议地点。胡晓江很惊讶,这么年轻的孩子怎么会对胡先骕感兴趣?年轻人回答,自己特别崇拜胡先骕,一定要去参会致意。这些都让她产生了探究之心。

家中长辈们总是刻意避免当着孩子们谈论旧事

胡先骕在胡晓江出生前就去世了,祖孙俩未曾有缘谋面。“很长一段时间,我甚至不知道我还有过祖父。”1979年的一天,胡晓江在家里餐桌上看到一纸“胡先骕追悼会”的通知书。通知书上的一个“奠”字,让胡晓江印象非常深刻:“那个字是在1976年几位国家领导人接连去世的时候,在报纸上和花圈中间经常出现的,但这个字从不在课本或其他日常场合里出现。而当时这个字出现在了我家里,我真是惊讶极了!”

追悼会在八宝山举行,胡晓江被大人们带去参加。“在追悼会上让小孩子干什么就干什么,大人也不做解释。来的大人物,小孩子也不认识。”

1984年,胡晓江又跟随家人到庐山,是去安葬胡先骕的骨灰。那时她隐隐觉得胡先骕可能是一个挺了不起的人。

胡晓江在大学时想出国深造。这时她对祖父曾在外留学略有耳闻,但未知详情,于是向父亲打听胡先骕毕业于哪所学校。“我注意到父亲很犹豫,他慢吞吞地有点闪烁地回答‘好像是哈佛吧’。就这六个字。”

“好像是哈佛吧……”大名鼎鼎的哈佛,父亲犹豫什么呢?多年以后胡晓江明白了,那是父亲拿不准把祖父留学这件事说出来是好事还是坏事。“那时候都已经进入90年代了,他说话依然这么小心,因为他对社会的走向没有把握,所以他还是不怎么提及胡先骕。”

胡先骕的六个子女年龄差距较大,胡晓江的姑姑和伯父们都在政治上或多或少受到过胡先骕的牵连,“我父亲是最小的孩子,情况相对好一些。”胡晓江也是很久以后才知道,自己学数学的父亲,曾经的梦想是像他的父亲胡先骕一样当一名生物学家。“胡先骕的朋友大多数是秉志这样的生物学家,所以我父亲从小就对生物学特别感兴趣。但1955年的‘胡先骕事件’让他发现‘生物学离政治太近’,于是他1956年考大学的时候去学了数学。”

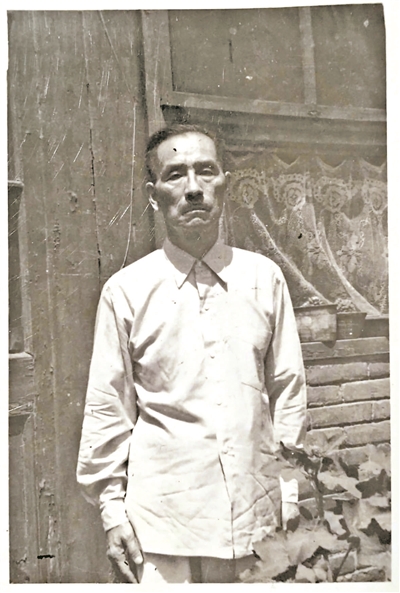

在上世纪60年代的政治环境之下,胡先骕和他的老朋友们都受到了冲击,被抄家多次的就有好几位,当年的友人都断绝了往来。胡晓江家里再也没有了胡先骕或生物学的痕迹。从小到大,胡晓江发现,姑姑、伯父们聚会时会刻意避免当着孩子们谈论旧事。虽然胡晓江小时候从课本上知道“活化石”水杉,但课本并不提及水杉的发现者。

胡晓江了解胡先骕是从看别人写的书开始的。庐山植物园图书馆员胡宗刚在自己的工作单位发现了很多与胡先骕相关的档案资料,并以此为线索多方探索,写出了《不该遗忘的胡先骕》(2005)和《胡先骕先生年谱长编》(2008)。在植物学领域,植物分类学家马金双长期关注胡先骕,对他的植物学发现如数家珍。在文学领域,北京大学的乐黛云、南京大学的沈卫威等学者对学衡派的研究也展现了胡先骕的文学家身份。“即便如此,我仍然会觉得那是那一代人的事,和我隔着很远的距离。”

那些断裂的文脉渐渐复原 她也由此发现了编撰《全集》的意义

2014年启动《胡先骕全集》时,由胡晓江的父亲胡德焜担任总策划和主编,胡晓江从旁协助。胡德焜当时已经76岁,精力逐渐跟不上。再加上胡先骕的文章著作有大量的外文内容,还有很多古文和诗词,让数学教授胡德焜觉得有困难。几年之后,胡晓江接任了《全集》主编。这时她的想法是:“这是我爸爸这辈子要做的最后一件事了,一定要帮他做成。”

十年间,胡先骕的资料来自世界各地。

在哈佛大学,《全集》副主编马金双找到了好几批胡先骕写给自己美国导师杰克的信。胡晓江发现胡先骕的英文写作与他的中文有些不一样,“他的中文带有文言特点,让我有一点隔代感。但他的英文写得直白流畅,毫无年代感,手写英文字也非常漂亮。”

胡晓江记得一封1938年的信写道(大意):“这个城市表面上很平静,但底下谣言肆虐。飞机的嗡嗡声与防空演习让居民紧张不安。但我们都很坚忍,不然心理压力就太大了,尤其对我这样容易神经紧张的人来说更是这样。”

“他给老师的信中写了很多这样的事情。我看信的时候特别有触动,一下子与他拉近了距离。”胡晓江知道,自己看到的胡先骕的这个侧面,是姑姑、伯伯和父亲都未曾接触过的。

通过编撰《胡先骕全集》,胡晓江与不少胡先骕朋友的后代也建立了联系。她发现其中有很多人与她有类似的经历——不了解甚至不知道自己祖辈的事。“胡先骕有一本相册,‘文革’时被抄走了,后来还了回来,里面有一些非常珍贵的早期合影。我特别努力地去找合影里其他人的后人们。找到后他们经常告诉我,他们家里一张老照片都没能保存下来,而我手中的这张合影是他们第一次见到自己父亲或祖父年轻时的样子。”

作为社会学教授,胡晓江当然明白这不是个别家庭的事。她希望也为其他家庭建立一根情感链条,并慢慢充实一个时代的记忆。后人间的沟通让胡晓江对于胡先骕的认知像泥土叠加一样慢慢厚实起来,那些断裂的文脉渐渐复原,她也由此发现了编撰《全集》的意义。

“胡先骕的文字、思想力量以及他透露出来的人格精神,本身就让我感动。”胡晓江说。

胡先骕著述宏富 胡晓江不得不建立补遗文件夹

随着《全集》编辑工作的进展,胡先骕这个人、他的朋友们,以及他所处的整个时代,如拼图般渐渐完整。之前对那个时代断裂无知的胡晓江,也慢慢补上了一堂近现代史课程。

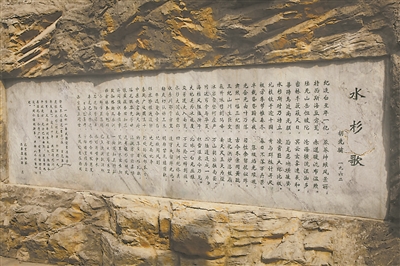

除活化石水杉之外,胡晓江还知道,原来每个中国孩子都读过的课文《从百草园到三味书屋》中的覆盆子属一种掌叶覆盆子(Rubus chingii Hu),是胡先骕于1925年为它定下的拉丁文学名。胡先骕的很多植物学发现、植物学术语的确定,都已经成为今天人们常识的一部分。

胡晓江发现,胡先骕还写过三部大学植物学教科书,分别是1923年出版的《高等植物学》,1940年完成的《种子植物分类学》被战争耽误到1951年才出版,1955年的《植物分类学简编》更是引发了全国性的政治风波。但让胡晓江更感亲切的,是她发现胡先骕还校订过很多中学和小学教科书。比胡晓江大很多岁的堂兄告诉她,自己上中学时用的《植物学》教科书里写着“胡先骕审订”。胡晓江不禁回想早被自己扔掉的中学课本,试图猜想哪些内容可能出自自己的祖父。

另外,“我还注意到,相比起令人津津乐道的一些民国名人,胡先骕是个纯粹的理工男,他没有绯闻,也没有情书。”胡晓江说。

在《全集》的编撰过程中,对胡晓江来说最为困难的是整理胡先骕1925年的哈佛大学博士论文《中国植物志属》。这部论文厚达1500页,单倍行距,字迹密密麻麻,而且因为时间久远,字迹不清晰,无法用OCR方式进行有效转换,只能请人重新打字录入。打字稿经常出现跳行、漏行和漏段,甚至漏页。海量的英文和拉丁文植物学术语,一般的word系统不能识别,通篇显示拼写错误。而很多一百年前的术语,现在的植物学词典里都查不到。“我们曾请专业人士来校对,但是发现完全不达标,最后还是我们自己一个字一个字校对的。以至于我经常在不知道单词意思的情况下,也能看出它拼写错了。”

胡先骕的著作涉猎非常广泛。《全集》的编辑团队里,马金双与胡先骕在专业上吻合,胡宗刚对中国生物学史和胡先骕的生平熟悉,阵容如此强大依然远远不够。胡晓江曾经和先生开玩笑说,胡先骕的《全集》包括各种主题,可能也就剩下宗教没有涉及了。紧接着,她就发现了胡先骕写的《佛教与宋明道学对中华民族的影响》。

现在,胡晓江的电脑里已经建了一个补遗文件夹,《全集》出版之后发现的各种诗词文章都存在里面。胡晓江坦言,这些年自己经常感觉快要累死了,“但我下决心一定不能现在死,我要把这件事做完才能死。”

林科院木材所的展览让人们又一次走近胡先骕

了解得越多,胡晓江与胡先骕重新建立了一种感情。“我伯父和姑姑的后代都是理科生,我妹妹也是理科生,我们家就我一个文科生,先留学又海归,学的又是文理兼容的社会学,所以我有一点儿听天命的感觉,这件事只能是我来做。”

在胡晓江编辑《全集》与胡先骕穿越时空的接触中,她往往感慨于祖父的超常精力。“我很惊讶于他怎么能做那么多事,而且他的很长一段生命是处于战乱之中。他上世纪30年代初就牵头发起成立了中国植物学家的组织——中国植物学会。1934年创办了庐山森林植物园,也就是现在的中国科学院庐山植物园。1936年创办云南农林植物研究所,就是今天的中国科学院昆明植物研究所。1940年,他在抗战中创建了中正大学生物系,辗转演变为今日的南昌大学生命学院。”

胡晓江说:“每建立一个机构,他还会创办一个英文科学刊物,为的是方便与国际学术界交流。在他的领导下,静生生物调查所成了‘中国最有成就的生物学研究机构之一’,《静生生物调查所汇报》也成了国际著名的科学期刊。”

但让胡晓江没想到的是,在2023年,又有一家科研机构发现自己的历史原来也起源于胡先骕。2023年9月,《胡先骕全集》副主编胡宗刚的新著《中国林业科学院木材工业研究所早期史》在林科院木材所举行了新书发布会与“胡先骕与木材研究回顾展”。木材所用了7面展墙、11个展柜,通过模型、标本、手稿、译著、刊物、文献等近百件物品,回顾了胡先骕对中国木材研究的开创性贡献。

胡先骕很早就认识到木材研究的重要性。1928年胡先骕和动物学家秉志创办了静生生物调查所,初期就开展了系统性的木材研究。1930年胡先骕招徕以前的学生唐燿进入静生所专门从事木材研究,并将其培养成为中国木材研究的领袖。1937年,静生所与中央工业试验所合作,以中工所名义在重庆北碚开展木材研究。1939年,唐燿回国创立了中国第一个国家级木材研究机构——中工所木材试验室。后因北碚遭轰炸,试验室迁至四川乐山,扩充为“木材试验馆”。1952年底,木材试验馆与中央林业实验所合并组建中央林业部林业科学研究所,后几经演变,成为如今的中国林业科学研究院木材工业研究所。

现任木材所所长傅峰院士,投身中国木材研究一辈子,临近退休才终于搞明白了自己单位和自己事业的历史。胡晓江完全理解他的感受。

胡先骕的一生不断遇到障碍与挫败,大到世界大战、经济危机,中到官僚主义、制度阻碍,小到意外事故、个人性格,可是,他很少因此感到内心沮丧,行动上也总是大步向前,从不迟疑,或许,这就是他能为“文理双雄”的关键所在吧!

文/本报记者 王勉