◎袁家方(北京城市学者)

“试子会馆”的诞生

北京的会馆一般分为两类——士人会馆(也称“试馆”)和商业行业会馆。虽然同名同姓都叫“会馆”,但二者却截然不同。

士人会馆,即是士子会试之所。明代以前,举子进京会试,都城是有馆舍接待的,后来转为安排在太学。入明后,随着举子不隶属太学,以及乡贡额(各地考生名额)的增加,考生的住宿就得“各自保平安”了。

明清两代举子赶考的在京时间,参加乡试的,要自七月起至九月,至少三个月;参加会试的,则要自正月起至五月,至少五个月。从考前的准备,考后的候榜,考中的谒师和等待任命,他们在京驻留五六个月是寻常事。若是落第的举子,偏远省份的为省旅途之劳,往往要居京多年,直到及第授官。由此,住宿的开销就成了大问题。

家境富裕的,会租住靠近考场贡院附近的民居,即所谓“状元吉寓”。其次,是借住寺庙。至于住旅馆,不但费用高,还有店家的勒索无尽、环境嘈杂等诸多问题,即便是有钱,也是临时的无奈之举。

可怜了贫寒子弟,他们不可能支应几个月居京的住宿费,这成了举子们龙门之跃的大难题。于是,同乡京官伸出了援手。他们先是腾出自家的房屋以应举子们的投奔。随着故乡来的举子人数增多,家宅无法容纳,这就引发同乡京官们为“恤寒畯而启后进”,集资建立专门馆舍的义举,“试子会馆”由此诞生。为了同乡职官在京城聚会,一些地方的官员原本已经集资购建的会馆,值考举之年,也将其腾出来以供举子之需。会馆就这样进入到科举考试“后勤保障”的范围。

从科举考试的角度看,单独或者二三人散居京城,不利于试子们备考。所以,清道光丙戌年(1826)的《山阴会稽两邑会馆记》中说道:创建会馆,不是徒然为了在京城炫耀自己省份郡县举子的数量之众多,与其他各省地争竞闾里的荣光,而是特别从试子们的角度考虑,把他们聚集在一起,构造激励、振奋的环境和氛围,以利于他们的备考和应试。这就生发出省、郡、县各级会馆在京城的出现。

漫步长巷头条

科考的“最后一公里”谁为士子们解燃眉之急?

考试取士,从隋唐经宋元明,直到清光绪三十一年(1905)9月2日废除科举,延续一千三百余年。

陈独秀先生参加过在南京举行的江南乡试,他在《实庵自传》中说:“因为那一时代的社会,科举不仅仅是一个虚荣,实已支配了全社会一般人的实际生活。”科举制度,影响及于全国。科举不仅成了试子个人的人生奋斗,还成了家族、地方共同的奋斗目标。一种称为“宾兴”的社会公益组织形式随之出现。

所谓“宾兴”,源于《周礼·地官》中的“以乡三物教万民而宾兴之”,宾兴,就是隆重如待宾客一般地举贤荐能给周王。在科举时代,宾兴一词一般多指地方社会资助科考的教育公益基金或机构。

到了清代,宾兴曾普遍存在于全国各地,尤其是南方诸省,最常见的是宾兴田、宾兴馆、贡士庄,还有科举田、科试路费田、科举仓等,名目繁多。所有这些,在资助和鼓励本地士子读书应举方面起到了重要的作用。

及至进京会试,科考的最后一公里,谁为士子们解燃眉之急?在《闽中会馆志》中,有人说:“京师之有会馆,肇自有明。其始专为便于公车而设,为士子会试之用,故称会馆。”这虽然是一家之说,但也从中可见,会馆的出现与发展,实则是“宾兴”向会试、殿试,即科举最高阶段的延伸,是“养国器于将仕之时”的义举。

会馆的创建,一般说有三种形式:一是在京官绅捐宅院为会馆;二是京官集资购置房产为会馆;三是家乡人捐资参与建馆的。据《闽中会馆志》记载,从明至清,福建就有明万历朝叶向高,清康熙朝李光地、乾隆朝蔡新等三相国(内阁大学士),乾隆朝陈望坡尚书、枢部(兵部主事,官级正六品)黄叶菴、中翰(内阁中书,官级从七品)陈鸿亭及商人段谭波等七人“舍宅为馆”。

各地在京官员捐资兴建会馆的,如广信会馆,“由江西省广信七邑(即江西省上饶、玉山、广豊、铅山、弋阳、贵溪、横峰等七县)旅平同乡捐款建立,定名为广信会馆”;广州七邑会馆,“清乾隆三十五年,由七邑旅平人士集资建筑,以便七邑人士来京应考居住”。

乡人捐款在北京建会馆的,泾县会馆是一例。

长巷下头条的泾县会馆,百余年来屡经修葺,仍不敷用。1811年(清嘉庆十六年)泾县诸族姓捐银万余两,在南横街买了三个院落做新馆,又买下馆东及兵马司后街各一所院子以为出租,租金作为会馆日常开销的支持。由此,长巷的旧馆称为“老馆”,南横街所置则称“新馆”。两年后,在米市胡同等地又有增置,以至泾县会馆房间总数达170间。

借名入市的行业会馆

1917年刊行的《清稗类钞》中谈及“公所”时说到“会馆”,即:“公所商业中人醵(jù)资建屋,以为岁时集合及议事之处,谓之公所,大小各业均有之,亦有不称公所而称会馆者。”由此可见,清末民初时,京城的商业行业会馆即便是叫会馆,人们也清楚它是公所,与士人会馆完全不是一码事。

同治元年(1862)广州商人在《仙城会馆简章》中写得坦率:“本馆自重修后,初拟改用堂名,不欲用会馆二字免与各省公立之会馆相同。盖本馆为私人合资所成立,与各省会馆由公众募捐而成立性质迥殊,名称应别。后由同人议定,以既在仙城会馆原址建立,仍以保留旧名为宜。况查康熙五十四年(1715)创建会馆之碑文,首句即云:称会馆者何为也,为贸迁有事,祃(mà)祀燕集之所也。可见前人命名会馆之意,已表明与公立之会馆性质不同,惟应将用会馆二字之意义于章程中详细说明,俾免后人误会。”(资料来源:《中国工商行会史料集》)为同行的商务活动服务,是商业行业会馆建立与存续的目的。只是因为前人创立之时,用了会馆一词,仙城会馆重修后,才保留了老的堂名,但在章程中,又特别予以说明,“俾免后人误会”。这倒也印证了《清稗类钞》中关于公所的说法。

与士人会馆创建资金,主要源于京官的俸禄截然不同,商业行业会馆的创建,则来自商人们的集资,由他们的经商所得,按一定比例提成而得。例如,银号会馆正乙祠,就是浙江绍兴钱号商人“各出所有,量力资助”而集资兴建的。

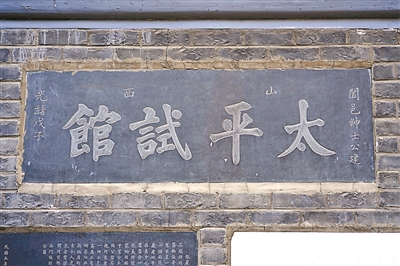

“太平试馆”老匾

士人会馆与商业行业会馆泾渭分明

无论士人会馆还是商业行业会馆,都制定有共同议定的规约以为管理依据。从二者所定规矩,也可见他们的截然不同,甚至,互不相容。

道光间编纂的《重修歙县会馆录》收录的《嘉庆十年(1805)公议条规》中明确规定:“会馆原为公车及应试京兆者而设,其贸易来意自有行寓,不便于会馆居住以及存贮货物,有失义举本意。”

而商业行业会馆的仙城会馆,其章程中则明确规定:“本馆为私人会议之所,无论何人,不能寄居或暂时借寓。”“云山别墅”,由山西商人集资,建于清嘉庆年间(1796—1820),位于西城区下斜街1号(旧为路西一号)。其在光绪二十六年(1900)所定规条中明确规定:“新馆为吾乡祀神讌会公所,其京外文武各官引见当差,及文武乡会试公车概不准居住。”

由此可见,士人会馆接待的是来京公干官员和乡会试举子,不允许商人入住;商业行业会馆是商人的“祀神燕集公所”,是不接待住宿,尤其不准官员及文武乡会试公车居住。你不许我,我不许你,泾渭分明。

封建王朝有“士农工商”四民之分,一想及此,就能理解这其中的道理。这是因为士人与商人二者的职业、社会地位等等,都有不同使然。更何况,对于士、商各自的行为举止等,官方还有相关的法规政令。

谈及北京明清时期的城市文化,一般划分为皇家文化、士人文化与平民文化三个类别。依此,士子会馆所承载的,当属于士人文化;商业行业会馆则属于平民文化。所以,士人会馆与商业行业会馆,虽然都称会馆,但此“会馆”真的不是彼“会馆”。

供图/袁家方