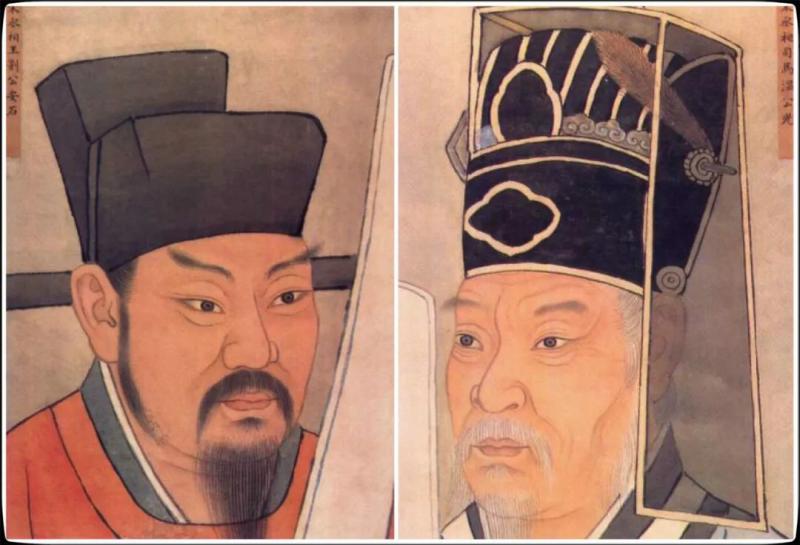

北宋熙宁元年(1068),王安石与司马光同为翰林学士。王、马二人,性格相近,惺惺相惜,宋人称“荆公、温公不好声色、不爱官职、不殖货利皆同,……故二公平生相善”,但自熙宁初以来,人们如果留意观察,将会发现,王、马的政见越来越显示出巨大的差异。

八月,在郊赐问题上,王安石与司马光又出现更尖锐的意见对立。

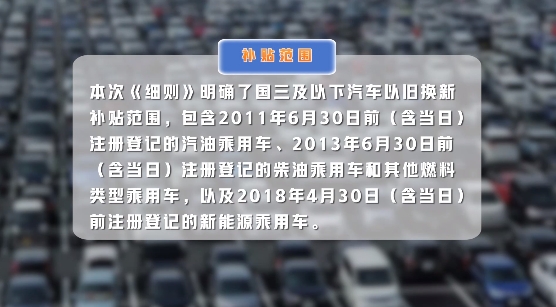

郊赐,又称“郊赉”,是宋王朝的一项惯例,指南郊大祀礼毕,皇帝要对群臣、将士进行赏赐,以示恩泽。由于受赐人员太多,郊赉是一笔十分庞大的财政开销。熙宁元年,正好是南郊大祀之年,而我们知道,治平—熙宁之际,宋朝国库已虚空,用张方平的话来说,“百年之积,惟存空簿”。

神宗即位以来,心中念兹在兹者,便是“理财”二字——需要注意的是,宋人常说的“理财”,不同于今天的个人理财,而是指国家财税政策。三月初一,他跟文彦博等宰臣说:“当今理财最为急务,养兵备边,府库不可不丰,大臣宜共留意节用。”

为了节用,神宗在六月份任命司马光与滕甫“同看详裁减国用制度”,即一起制订裁减国用的方案,但司马光推辞了,理由有三:其一,冗费繁多,“非愚臣一朝一夕所能裁减”;其二,“看详裁减国用制度”是三司的职责;其三,“臣所修《资治通鉴》委实文字浩大,朝夕少暇,难以更兼钱穀差遣”。

七月份,神宗又批准了一项裁减在京禁军的计划,但枢密使吕公弼、翰林学士司马光、谏官李常均上章表示忧虑:裁军动作太大,恐于人情未安。

考虑到眼下财政入不敷出,宰辅大臣曾公亮等人便在八月初给神宗上札子,请辞郊赐:“伏见故事,南郊礼毕,陪祀官并蒙赐。方今河朔菑沴,调用繁冗,所宜自内裁节。况二府禄廪丰厚,颁赉频仍,更于此时,尚循旧式,实非臣等所安。欲望特从诚请,大礼毕,两府臣僚罢赐银绢。”

神宗批示:将宰臣请辞郊赉札子“送学士院取旨”。为什么要送学士院?因为皇帝对曾公亮等人之议的正式答复,照例由翰林学士执笔。翰林学士也可以向皇帝建议如何答复。

那么要不要应允曾公亮等人之所请呢?几位翰林学士争论了几天,多数人认为,“两府所赐无多,纳之不足以富国,而于待遇大臣之礼太薄,颇为伤体”。惟司马光不以为然,八月初九,他向皇帝上了一道《乞听宰臣等辞免郊赐札子》:

今大臣以灾害之故辞锡赉,以佐百姓之急,义可褒也。陛下从而听之,乃所以为厚,非所以为薄也。虽然两府银绢止于二万匹两,未足以救今日之灭。又国家旧制,每遇郊礼,大赉四海,下逮行伍,无不沾洽,不可于公卿大夫全无赐予。臣愚以为,文臣自大两省以上,武臣及宗室自正任刺史以上,内臣自押班以上,将来大礼毕,所赐并自减半,俟他年丰稔,自依旧制。其文武朝臣已下,一切更不减,似为酌中。

应该说,司马光的提议还是比较务实的,郊赐减半,既可省国用、示节俭,又表达了优礼众臣之意。

八月十一日,司马光参加迩英殿经筵,神宗问他:宰臣请辞郊赐,“兹事何如?”

司马光说:“臣已有奏状,臣所见止如此,更乞博访近臣,裁以圣意。”

神宗又问:“谁不同?”

司马光答:“独臣有此愚见,外人皆不以为然。”

神宗说:“朕意亦与卿同,听其辞赏,乃所以成其美,非薄之也。然减半无益,大臣恳辞,不若尽听之。”

司马光说:“今郊赉下至卒伍皆有之,而公卿更无,恐于体未顺。”

神宗说:“已有带、马矣。”意思是说,公卿大臣已有玉带、马鞍的赏赐。

司马光说:“求尽纳者,人臣之志;赐其半者,人主之恩也。”

过了两天,八月十三日,学士院的三位翰林学士司马光、王安石、王珪入对延和殿,商议如何批复宰臣的请辞郊赉札子。王安石与司马光意见相左,针锋相对,在神宗面前展开唇枪舌剑。事后司马光在日记中记录了这场辩论,所以今天我们还能一睹两位翰林学士舌战的风采——

司马光说:“方今国用不足,灾害荐臻,节省冗费,当自贵近为始。宜听两府辞赏为便。”

王安石说:“国家富有四海,大臣郊赉所费无几,而惜不之与,未足富国,徒伤大体。……且国用不足,非方今之急务也。”

司马光立即反问:“国家自真庙之末,用度不足,近岁尤甚,何得言非急务也?”

王安石说:“国用不足,由未得善理财之人故也。”

司马光颇不以为然:“善理财之人,不过头会箕敛,以尽民财,如此则百姓困穷,流离为盗,岂国家之利邪?”

王安石说:“此非善理财者也。善理财者,民不加赋而国用饶。”

司马光说:“此乃桑弘羊欺汉武帝之言,司马迁书之以讥武帝之不明耳。天地所生货财百物,止有此数,不在民间,则在公家。桑弘羊能致国用之饶,不取于民,将焉取之?果如所言,武帝末年安得群盗逢起,遣绣衣使者追捕之乎?非民疲极而为盗贼邪?此言岂可据以为实?”

司马光讲到这里,王安石究竟怎么反驳,我们不得而知,因为司马光的日记并没有记录王安石的回应。司马光不相信“民不加赋而国用饶”,因为他认为天地所生财富是一个固定数额,官府所占的份额多了,民间所占的份额自然便少了。就好比两个人分蛋糕,蛋糕就这么大,分给你的多了,那我能分到的就少了。

但现代国家的理财经验告诉我们:“民不加赋而国用饶”是完全可以做到的,比如通过扩大生产,做大蛋糕;比如通过加速商品与货币流通,亦可同时增加政府与民间的效用。问题是,生活在一千年前的王安石懂得现代国家的理财经验吗?

其实早在仁宗朝皇祐三年,王安石在致友人马遵的书信中便提到一个“民不加赋而国用饶”的理财方案,恰恰可以用来回应司马光的诘难:

方今之所以穷空,不独费出之无节,又失所以生财之道故也。富其家者资之国,富其国者资之天下,欲富天下,则资之天地。盖为家者,不为其子生财,有父之严而子富焉,则何求而不得?今阖门而与其子市,而门之外莫入焉,虽尽得子之财,犹不富也。盖近世之言利虽善矣,皆有国者资天下之术耳,直相市于门之内而已。此其所以困欤!

所谓“欲富天下,则资之天地”,换成现在的话来说,就是发展生产力,向大自然索要财富,从而扩大社会的整体财富规模。司马光所说的“天地所生货财百物,止有此数,不在民间,则在公家”,在王安石看来,显然属于“阖门而与其子市,而门之外莫入”的问题,父亲与儿子闭门交易,财货自然要么在父亲手里,要么在儿子手里,不会有任何增量。但是,如果打开大门,父子一块与外人做生意呢?

今天,我们回头看王安石的理财观念,会同意历史学者黄仁宇的一个论断:“王安石能在今日引起中外学者的兴趣,端在他的经济思想和我们的眼光接近。他的所谓‘新法’,要不外将财政税收大规模的商业化。他与司马光争论时,提出‘不加赋而国用足’的理论,其方针乃是先用官僚资本刺激商品的生产与流通。如果经济的额量扩大,则税率不变,国库的总收入仍可以增加。这也是刻下现代国家理财者所共信的原则。”

我们完全可以想象,一千年前,在东京皇城的延和殿内,神宗听着王安石与司马光的辩论,想必有一种豁然开朗的感觉:在此之前,神宗虽然已深切体会到财政窘迫的滋味,但他解决财政困顿的思路,一直是“节流”。即便是“节流”,也极不容易,司马光告诉他,削减冗费是一个长期的过程,须“磨以岁月,庶几有效”,而非“一朝一夕所能裁减”。

也许神宗也想过“开源”,可是“开源”意味着要增加民众的税赋负担,这是神宗不愿意看到的。而现在,王安石向他提供了一个全新的理财思路:不必汲汲于“节流”,也不用担心“开源”会导致民间不堪重负的问题,因为完全可以做到“民不加赋而国用饶”。

那一天,王安石与司马光在延和殿争辩了大半天,各不相让,谁也无法说服谁。神宗问王珪的意见,王珪圆滑地说:“司马光言省费自贵近始,光言是也;王安石言所费不多,恐伤国体,安石言亦是也,惟陛下裁之。”

神宗说:“朕亦与司马光同,今且以不允答之可也。”意思是说,他个人赞同司马光的意见,不过,如何以君主身份答复宰臣的请辞郊赐札子,则采纳王安石的主张。神宗的态度值得玩味,他赞成的显然是王安石之议,但口头上却一直表示认同司马光的意见,从中可看出神宗十分注意顾全司马光的尊严与面子。

编辑/王静