一

我童年时的玩具中,有一个木制手推的小碾子,是一个细小的碾身加上一个柄。小时候集邮,将邮票洗下来,正面贴到玻璃上,用碾子在邮票背面上碾过,与过去给照片上光一样。还有个放五金杂物的铁盒子,据说是洗相片的。另有小型铝制的胶卷筒,大个儿的相纸筒,裁花边的相纸刀,还有一大沓30年代的《柯达杂志》,被我胡乱画上了小王八大鲸鱼,变得似麻袋中的废纸。多少年后,我才意识到,这些都是民国时的摄影器材。摄影是光与影的艺术,照相是艺术、技术和商业的三结合,我家算不上是搞哪一行的,就是曾经在北平开照相馆的。

照相馆的故事,一切要从曾祖父说起。他的名讳侯兴,字建庭,生于1886年或1887年,于1948年8月宾天。他曾于1900年后在日本待过几载,不知道做什么,反正说得一口流利的日本话,还学会了洗相片。他的职业是商人,回国后便开设买卖店铺。而他开的买卖,是照相馆;买卖的字号,叫德容(TE YUNG)。

二

德容一看就是照相馆的字号。德容,有品德的容貌。天地之间德为根本,人但凡有品德之心,必有德高望重之容。传统社会以德为美,容貌之美在于端庄正派,绝不是皮肉表面的漂亮好看,更不是对肉体的尺寸衡量。

照相馆的分布,仅就琉璃厂一带,土地祠内有丰泰,火神庙内有守真,门框胡同的叫荣升,东安市场内的叫恒昌等,多以容、昌、泰、光等来起字号,也有的就叫某记照相。早先的照相馆多在南城,后来发展到了北城,也有走街串巷照相的,但不成气候。

20世纪30年代北平经济发达,照相业最为红火,全市有几百家,单是一个简单的北新桥十字路口一带,就有四家之多。知名的有前门外的“大北照相馆”,擅长拍剧装照,是为妓女和梨园人士服务的。我家会到大北去批发相纸和药水(显影液等)。民国时流行互相赠送肖像照片,还伴随着题词题诗,照相自然是一件重大的事。有私人相机的很少,凡是亲友聚会合影,都去照相馆,要穿上最好的衣服,梳妆打扮好严阵以待。

德容照相馆起先位于北平中南海公园中。查《北京档案史料》

2000年第一、二辑中的《中南海公园史料》,得知中南海1929年辟为公园,在1930年将一些亭台殿宇出租,有了点现代公园的意味,但环境始终是古典园林。中南海的一个景点叫爱翠楼,在丰泽园的西边,离春藕斋不远。楼高二层,有不少画栋雕梁。曾祖父租下爱翠楼,以此名开了酒楼,经营些京味儿的酒食,生意算是兴旺,照相馆就开在爱翠楼旁边。

曾祖父为人踏实肯干。从某种意义上说他是时代中的开创者,比如他是中国棉花糖的引进者。在他以前,中国没有拉丝棉花糖机,这是他从日本引进来的。时至今日,棉花糖始终没什么进化,可见他引进时一步到位。“生活可以没有原子弹,但不能没有棉花糖。”他为孩子增添了福祉,这是他能干、有趣的一面,某种意义上的伟大,也是值得上“史书”的。他娶了夫人田氏。曾祖母算不上漂亮,但治家很严格。不幸的是,她在四五十岁时去世。他们生了四子一女,四个儿子生了十七个孙辈,活了十四人。小院中每个儿子一间房,一时人来人往,孩子哭大人忙,很是热闹。两个孙女以爱、翠取名,不忘中南海的爱翠楼。所有子辈名中有一德字,孙辈名中有一荣字(与容同音),令子孙不忘德容。

旧时代时期德容留下的照片不算多。北平解放后,德容搬家到了北新桥,地址是北平东四牌楼北大街(或北平北新桥南路西,北京东四牌楼北府学胡同口路西),电话是41183,具体位于今天东四十三条(原来叫船板胡同)西口马路对过,有两间房的大小。曾祖父之后,这里由祖父侯瑞麟先生坐镇,一直到1957年公私合营才改作他用。

德容不大,房子不是大瓦房,而是平顶的,屋顶有一部分是块玻璃,还有一面墙也是块磨砂玻璃,以增加摄影时的光线。一进门是个柜台,有伙计介绍项目和价格,给客人填单子开票。客人拿着票找祖父拍照。影棚中有各种的布景,是一个个有整面墙大的卷轴,厚帆布做的,画面有山水田园、北海白塔、颐和园石舫或洋房花园,典雅如古画,摩登如月份牌儿,是请人用水粉画的。用哪个就一拽卷轴的绳子,卷开铺好,再调试灯光。早先是用燃爆镁粉当作闪光灯,但很早就不用了,改用灯泡照明,有立着的大灯,也有地灯,与戏剧舞台相仿。还有些汽车和摩托车的模板,人到后面假装坐汽车或开车,拍出来跟真在开车一样,车灯都在闪光,十分的傻,可当时很流行。影棚中实景也是有的。一般是老式桌椅或花盆架子。花盆架子上放盆花,人手扶着花,拍出来很是雅致,似摆满清供的文人书房。布景的打造反映了人们的审美,民国时不论多么新潮,古典尚能保留一分的。

那时,收音机叫话匣子,摄影机叫影匣子,照相机叫相匣子,也叫快影子。

家中的相机是一个巨大的座机,机身是一个大方盒子,俗称扁匣子,人蒙上布看镜头拍照,德国造,已叫不出是什么牌子。相机下有轱辘,测光全凭经验,变焦全靠人推。

临拍时,先根据客人要几寸的,即在扁匣子中插入同等大小涂有药水的玻璃底片。这在摄影史上要分干版法和湿版法,大约是湿版法临拍摄时现涂药水,而干版法药水自带。玻璃底片也分正片和负片,普通照相馆用负片,分薄厚两种,越厚的越贵,有按尺寸提前买来的,也有整个儿的大版,现用尺子比着裁切。每一幅玻璃底片都储存好并有编号,不用客人带走。若再来冲洗只需报出编号就找到底片,比现在的照相麻烦了数倍,却又细腻了几分。

20世纪五六十年代以后,玻璃底片渐渐换为胶片底片(也叫软片,那时还没有胶卷)。一张大底片能拍好几张小照片,早已被祖父划分好如何使用,宛如划分田地一般。扁匣子上有刻度和一个隔板,能只露出胶片用于曝光的尺寸,下次移动一下,再用下一部分拍照。底片最后剩下个犄角儿,没有客人照了,祖父就给家里孩子照着玩。家中照片有不少只有半寸大,还有些奇怪的尺寸,多是这样留下的。拍好后的底版取出拿进暗房。那才是祖父最喜欢的地方。

暗房很小,只有一个红色的灯泡,但那是祖父的乐园与王国。洗相片的过程和胶片近似,只是没有放大这一项,柜上始终也没有放大机。照多大的照片就用多大的玻璃底版,洗出来高清得毫发毕现。祖父最高超的手艺,是修版。

据父亲讲,常年见祖父在一盏小灯下,那细小的毛笔尖部往上勾起,如同一把缩微的镰刀。一个如篆刻磨具的小盒子上固定着玻璃底版,那盒子里带灯泡,他用这“镰刀”在昏光的灯光下一笔一画地修版,如在绘制一枚枚精巧的鼻烟壶。他只要略微点浓一点头发,描一下眉毛,那人立刻精神许多。他手艺高得能给人换件衬衫。同时会给底版中人像的脸部和手部上色,洗出来显得白净。后来有了软片,也可以用松节油和HB的中华铅笔修版,去修掉那些光不匀的地方。软片用柯达的,相纸用爱克发的。

再有,是给照片上色、上光。上色先分相纸,相纸分为纹纸和光纸两种,上色方法不同。纹纸上色先擦一遍凡士林后再抹掉,有一个墨盘,里面有十二种颜色,用毛衣针顶着一小块棉花,蘸了颜色在相片上慢慢地蹭,要在人的脸上晕出有柔和光线的效果,比画画更看重光线的运用。上光是找来一大块厚玻璃,洗净擦干后抹上滑石粉,将照片面朝玻璃贴上去,用碾子来上光,等照片全干后会自动脱落,画面上就荧荧泛光。

每张洗好的相片都会附带一张硬纸板做衬板。那衬板都有特制花边刀裁出的花边,右下角印有家中的商标,是德容的字号、地址和电话。每换一批相纸就会换一个商标,现在能发现近十种,字是民国时的美术字,颜色和风格各异,不知是哪儿的设计。照相馆的业务,后来俗称叫“洗印修放”,还代卖风景照片和明信片,有些风景照片是祖父拍了来卖,也有的是进货批发。这买卖还算是挣钱,除了费水没什么成本,底版和相纸成批进货,相对便宜。

靠着中南海爱翠楼酒楼的买卖,和北新桥德容照相馆的经营,外加在一些饭馆店铺中的股份,全家在黑芝麻胡同住着一个三进四合院,维持着二十多口小康人家的生活。买卖最兴隆的一阵,是政府要求办各种证件时,拍证件照的人从早上排到晚上,每天的钱论口袋往家里背,家里把妯娌们叫过去,数钱都数不完,不过多是零钱。此时的家中一派老旧的陈设,正房里一明两暗,一进屋正对着是太爷爷太奶奶的方形大照片,二十四寸,挂在墙上很引人注目。屋中是一个通屋的硬木大条案,正中间摆着一个大座钟,两旁一边一个胆瓶和瓷质白底的帽筒。条案前是一张八仙桌,一边一把太师椅。其他屋子有贴檀皮的多宝槅,后院有佛堂。院子里是两个大鱼缸,两排绿色大木盆的石榴和夹竹桃。堂屋里有一米半高的神龛,出了堂屋左手有个龛,供奉天地爷;厨房里有个龛,供奉灶王爷;忘了在哪还有个龛,供奉财神爷。

德容与爱翠楼都有伙计和徒弟,最多时曾有二十多个,留在柜上睡铺板。有个徒弟大名叫徐义,外号叫凿子,家在十三陵那边,大家都“凿子”“凿子”地叫着。我从小就看他的照片,只觉得不怎么聪明。后来也得知,解放后不叫徒弟叫工人,感情关系变了,他们也不勤勤(北京话:第二个勤念轻声,勤奋勤劳、手脚麻利)了。再后来,徒弟们都跑了,早就联系不到了。

还有几个叫东贵、志和、夏印来(音)等,奶奶在世时都念叨过,可我都没记住。家里徒弟多,孩子也多,一个徒弟猴儿搂着(小孩骑大人脖子上)一个孩子,排成一长队从黑芝麻胡同出地安门到北海中南海,曾是北平街头的一景。

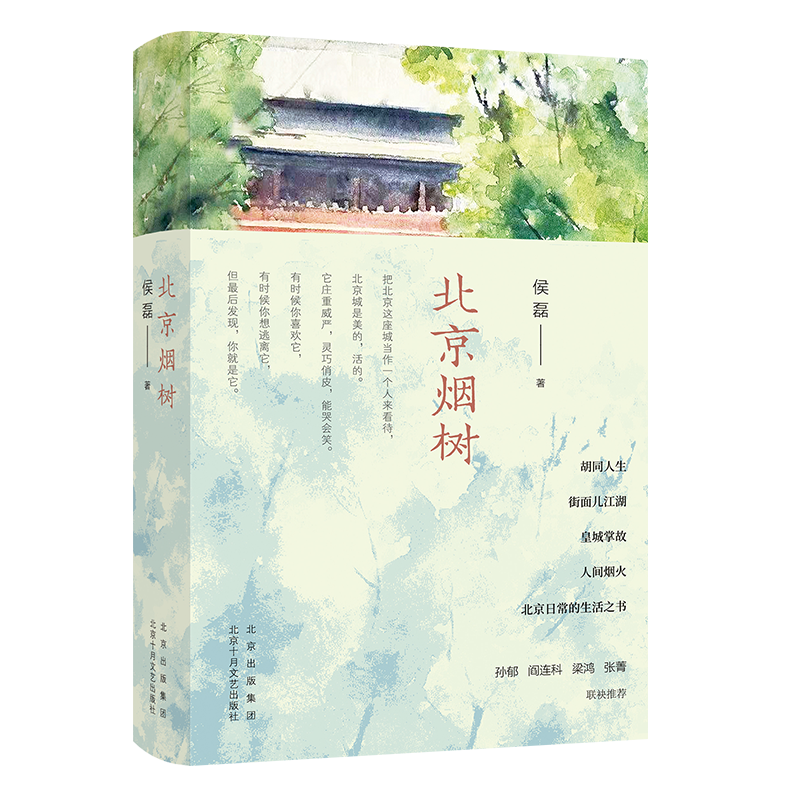

选自《北京烟树》作者:侯磊;出版社:北京十月文艺出版社;出版时间:2022年1月

来源:北京十月文艺出版社

编辑/韩世容