愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火,此后如竟没有炬火:我便是唯一的光。

——鲁迅《热风》

鲁迅,1881年9月25日~1936年10月19日

140年前,鲁迅出生。

此后,鲁迅就背负起太多:他是“中华民族新文化的方向”,是文学家、革命家、思想家,也占据了我们太多必读课文、必考考点。然而,当我们把目光投向一个具体的人、投向那个从绍兴出来的小伙,会发现鲁迅的抉择与坚持非常人能及:他是家里的老大,一人担负起整个家族的兴衰;他是封建婚姻的受害者,怯懦后才勇敢择其所爱;他热爱颇丰,美食、穿搭、设计、电影……这都并非打发时间而是真正兴致所在。

恰如鲁迅的孙子周令飞所说:“鲁迅完全应该是一个很好玩的人。”这里所谓“好玩的人”,应该包括更多维度的复杂性。而当我们没有真正阅读鲁迅,他就被扁平化为一个符号或者一个象征,甚至是一个聊天时可以使用的表情包。

曾经有年轻读者跟我们谈起鲁迅,他说“鲁迅应该是一个看着有点凶,但也会和邻居家小孩玩的叔叔吧。”

这种解读方式让我们觉得有趣,因为这时候的鲁迅更像是一个具象的人,于是,我们也尝试从鲁迅的人生经历中整理出10个侧面,以期走近他,理解他。

01

一生用过140多个笔名

“鲁迅”作为笔名首见于 《狂人日记》。1918年5月,在钱玄同的激历和介绍下,鲁迅在《新青年》第4卷第5号发表了中国现代文学史上第一篇白话文小说《狂人日记》,首次使用笔名“鲁迅”。

鲁迅在 《自传》中曾说:

“一九一八年‘文学革命’运动起,我始用‘鲁迅’的笔名作小说,登在《新青年》上,以后就时时作些短篇小说和短评。”

许寿棠先生曾询问过“鲁迅”这个笔名的含义,得到的回答是:

“我从前用过‘迅行’的别号是你所知道的,所以临时命名如此。一是母亲姓鲁,二是周鲁是同姓之国,三是取愚鲁而迅速之意。”

之后,面对国民党愈加严格的新闻出版审查,鲁迅不停地变换笔名来发表文章,以至于终生竟用了140多个笔名。1933年1月~5月,鲁迅为《申报》副刊(文艺·学术版)《自由谈》栏目撰写杂文时,用了“何家干”这一笔名,意为“谁写的”。

青年鲁迅,约摄于1912年

鲁迅取笔名的方式和原因非常多,有随手拈来的、有刻意为之的、有深含蕴藉的,比如鲁迅第一个笔名“戛剑生”,意即舞剑、击剑之人,表现了渴求战斗的热情;“令飞”亦即“奋飞”之意,先生以此来作自勉自励;“许遐”则源自许广平的小名许霞,其中也多少含有鲁迅的爱意。

02

为官时的鲁迅,工资堪称巨款

从日本回国后,鲁迅本来只是师范学校的一个普通化学老师,绍兴一“光复”,他马上被委任为“浙江山会初级师范学堂监督”,也就是校长。

上任不过两个月,1912 年初,朋友许寿裳来信说他已向时任教育部长蔡元培推荐了鲁迅,请他到南京任民国临时政府教育部部员,鲁迅毫不犹豫地辞职前往南京。

鲁迅认为“教育部佥事”这个官还是比较“大”的。1926年7月的一天,鲁迅到部里办事,“一进门,巡警就给我一个立正举手的敬礼。”鲁迅因此感慨道,“可见做官要做得较大,虽然阔别多日,他们也还是认识的。”

不过,鲁迅的仕途虽然起点较高,1915年之后就陷入停滞,一直没有再能升官。

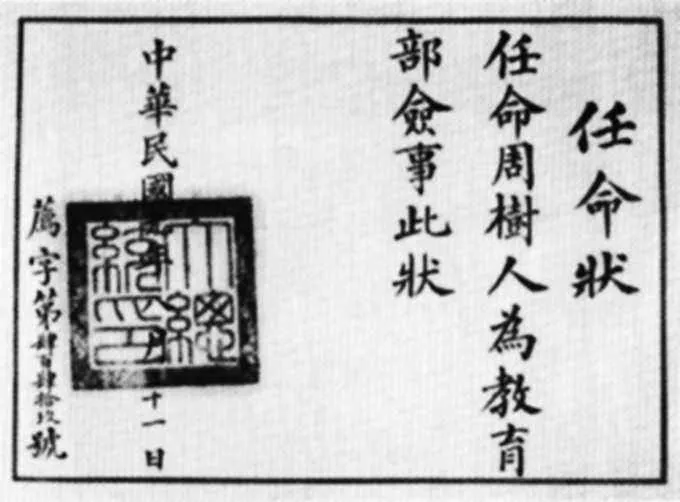

任命鲁迅为教育部佥事的委任状

虽然无法升迁,鲁迅仍愿意继续在部中效力,因为这里有着丰厚的薪水。1912年8月,鲁迅成为五等佥事后,月工资定为240元。1914年8月,鲁迅从五等晋升为四等,工资也由240元上涨为280元,与当时的大学一级教授的薪俸相同。1921年,鲁迅又获得了佥事的最高薪俸360元之“年功加俸”。

这样的薪俸购买力如何呢?陈志远在《文化人的经济生活》中说:“北京1911年至1920年大米每斤3分钱,猪肉每斤1角至1角1分……植物油每斤7分钱。”当时北京的一个普通四口之家,每个月的伙食费是12元。鲁迅所雇的女佣,每月工资是2元至3元。因此鲁迅的收入是普通市民的数十甚至上百倍,堪称巨款。

正是因为有了这样高的收入,1919年,鲁迅、周作人兄弟才能以自己近3000银元的积蓄,加上卖掉绍兴故宅所得的1000余银元,买下北京新街口八道湾一套“三进”大型四合院,在当时颇为阔气,今天更是价值起码过亿。

也正是有了这笔薪俸,鲁迅在北京才能过上比较优裕的生活,日常生活也有仆从伺候。他嗜好下馆子、看戏、逛琉璃厂买书籍碑帖文物,这都是有钱有闲才能做的事。他平时上下班常坐黄包车。钱稻孙回忆有一段时间鲁迅曾“包了一个铁轮的洋车,上下班和外出都坐车”。

03

告别官场第一步:讨薪

1920年起,由于政局动荡,教育部开始欠薪,经常几个月不开支,直接影响到鲁迅的日常生活。

正好这一年,鲁迅经好友林语堂介绍,被厦门大学邀请担任研究教授。厦大开出的条件相当优厚,月薪400元。因此1925年底,鲁迅决定离开北京。

告别官场的第一步,鲁迅开始积极讨薪。因为工资遭到长年拖欠,教育部门的公务员已经组织了多次“索薪”斗争,不过鲁迅以前态度并不积极。1920年教育部第一次组织“索薪团”,到财政部静坐抗议,但查鲁迅日记未见记载。陈明远说,直到1926年初,决心离开公务员队伍的鲁迅才开始积极参与。

1926年1月,鲁迅、陈启修代表女师大,与各校代表同赴国务院索薪,并且有所收获。1926年2月12日,鲁迅日记记载“夜收教育部奉泉二百三十一元,十三年一月份”。“十三年”指民国十三年,即1924年,这笔薪水已经拖欠两年多。

但是,因为北洋政府财政极度紧张,索薪活动并没有取得完全胜利。1926年7月21日,鲁迅公开发表《记“发薪”》一文,将政府内幕公布于众,控诉北洋军阀政府积欠他应得薪水共两年半,9240银元。然而这一曝光行动没有什么效果,据钱稻孙回忆,教育部所欠的薪金后来都没有还清,只用一张八行书写了张欠条就算完事了。

1932年11月27日,鲁迅在北京女子高等师范学校文艺会讲上进行“娜拉走后怎样“的演讲

04

兄弟反目,至今原因暧昧不明

鲁迅和周作人的反目,是20世纪文坛最大的憾事之一,也是最大的疑案之一。

作为家里的老大,鲁迅一直对弟弟照顾有加,在东京时周作人“跟鲁迅在一起,无论什么事都由他代办,我用不着自己费心”。因为周作人要结婚,“从此费用增多,我不能不去谋事”,鲁迅因此回国就业挣钱养活周作人夫妇,还经常寄钱给周作人夫人羽太信子家。

1919年,鲁迅一人卖旧宅、买房、装修、搬家,周作人却带着太太回日本探亲。装修完毕,鲁迅将朝南向阳的正屋让给周作人一家,而自己住在大门口朝北的小屋里。

当时,鲁迅与周作人被世人并称“周氏兄弟”风靡天下。他们同在北大任教,同在《新青年》发文,“周氏兄弟”在文坛上所向披靡。

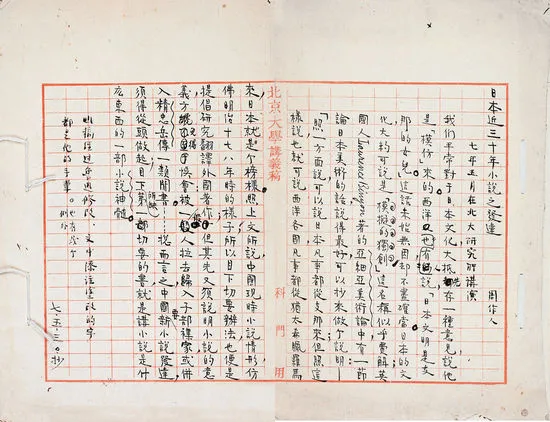

由周作人撰书、鲁迅批校的《日本近三十年小说之发达》手稿

然而事情的突变在1923年7月,周作人托人送给鲁迅一封信,信中写道:

“鲁迅先生:我昨天才知道,——但过去的事不必再说了。我不是基督徒,却幸而尚能担受得起,也不想责谁,——大家都是可怜的人间。我以前的蔷薇的梦原来都是虚幻,现在所见的或者才是真的人生。我想订正我的思想,重新入新的生活。以后请不要再到后边院子里来,没有别的话。愿你安心,自重。七月十八日,作人。”

鲁迅看完信后,想请周作人来问个明白,但周作人没有来。等了一周,周作人还是“不至”,鲁迅准备搬家。7月26日,“上午往砖塔胡同看屋。下午收拾书籍入箱。” 7月29日,“终日收书册入箱,夜毕。” 8月2日,“下午携妇迁居砖塔胡同六十一号。”

事情并没有就这样结束,1924年6月11日鲁迅“往八道湾宅取书及什器”,周氏兄弟的好友、目击者川岛后来在《弟与兄》一文中回忆:

“这是鲁迅先生于1923年8月2日迁出后的第一次也是末一次回到旧居去……从里院传出一声周作人的骂声来,我便走到里院西厢房去。屋里西北墙角的三角架上,原放着一个尺把高的狮形铜炉,周作人正拿起来要砸去,我把它抢下了,劝周作人回到后院的住房后……”

周作人竟要动手砸哥哥鲁迅,着实忘恩负义。然而原因众说纷纭,至今暧昧不明。

周作人与其妻羽太信子

其一种说法是,鲁迅生活不检点,冒犯了弟媳羽太信子,导致兄弟反目。然而川岛曾对鲁迅博物馆工作人员说:

“周作人的老婆造谣说鲁迅调戏她。周作人的老婆对我还说过:鲁迅在他们的卧室窗下听窗。这是根本不可能的事,因为窗前种满了鲜花。”

其二种说法比较占主流,说是鲁迅与周作人一家陷入经济纠纷。举家搬到北京后,鲁迅除了留点零用钱外,绝大部分收入都交给羽太信子,兄弟两人每月600多大洋的薪水都不够用,周作人又当甩手掌柜,只好鲁迅四处借债。许寿裳说过,周氏兄弟不和,坏在周作人那位日本太太身上,她不愿同他一道住。

1924年9月,鲁迅辑成《俟堂专文杂集》,署名“宴之敖”。1927年4月,在所作《铸剑》中,又用“宴之敖”命名复仇者“黑的人”。据许广平回忆,鲁迅对该笔名有过解释:“宴”从门(家)、从日、从女;“敖”从出、从放,也就是说“我是被家里的日本女人逐出的”。这个日本女人自然即是羽太信子。

周家三兄弟

兄弟反目后,鲁迅大病一场,前后达一个半月之久。学者袁良骏先生认为:

“它促成了鲁迅的早逝。失和对鲁迅的精神打击巨大,这是鲁迅的一大块心病,不仅导致了他迁居后的一场大病,而且影响其终生。鲁迅最终死于肺病,而肺病最可怕的就是累和气。和周扬等‘四条汉子’生气是外在的,兄弟失和才是更要害、更根本的。”

05

隐藏的穿搭达人

鲁迅对自己的衣服向来不甚讲究,一般穿小袖子的长布衫,有时候甚至打着补丁。夏丏尊在《鲁迅翁杂忆》中回忆道,自己和鲁迅做同事的时候,他就穿着长衫,没想到20年后两人于上海见面,他穿的还是老旧的长衫。

但这并不意味着鲁迅对穿搭毫无见解,他在日本时读过美学相关的书。当萧红前往鲁迅家中拜访,偶然问他自己穿的大红上衣漂不漂亮时,鲁迅看了一眼之后,直白地说:“不大漂亮”。过了一会又解释说,不好看的原因是裙子配的颜色不对:

“各种颜色都是好看的,红上衣要配红裙子,不然就是黑裙子,咖啡色的就不行了;这两种颜色放在一起很浑浊……”

因此,萧红穿的格子咖啡裙便是“犯了大忌”。

在鲁迅看来,胖瘦和穿衣服也有关系。“人瘦不要穿黑衣裳,人胖不要穿白衣裳。”方格子和横格子的衣服也是胖人需要避开的。因为“横格子的胖人穿上,就把胖子更往两边裂着,更横宽了”,所以“胖子要穿竖条子的,竖的把人显得长,横的把人显得宽……”

鲁迅当天还稍微批评了下萧红之前穿的一双靴子。他说萧红的短靴是军人穿的,因为靴子的前后都有一条线织的拉手,而这拉手应该放在裤子下边。萧红对此感到意外:“周先生,为什么那靴子我穿了多久了而不告诉我,怎么现在才想起来呢?……现在我穿的这不是另外的鞋吗?”鲁迅谦和地解释:“你不穿我才说的,你穿的时候,我一说你该不穿了。”

鲁迅的经典着装,毛衣为许广平所织。右为内山完造

06

回应许广平的告白:“我可以爱”

鲁迅与朱安失败的婚姻人尽皆知。1906年7月6日,26岁的鲁迅听从母亲的安排,娶了29岁的朱安。他木偶一般完成了婚礼,新婚第二日天不亮,就搬到了书房,第三天返回日本。

1925年3月,鲁迅收到一封特殊的来信,信末的署名是:谨受教的一个小学生许广平。这是许广平第一次走进鲁迅的世界。这一年,鲁迅45岁,许广平27岁,朱安48岁。

对于许广平在信中表达的忧虑和苦闷“有什么法子在苦药中加点糖分?加糖是否即绝对不苦?”,鲁迅诚恳地一一回复,他如何地看待中国的“染缸”社会,如何地“专与苦痛捣乱”,如何地“硬唱凯歌”;教她不要“性急”,不要作盲目的牺牲,要“韧”等等。

之后他们一个月内来来回回写了12封信,通信第一个月的月末,鲁迅就将许广平亲切地称为“小鬼”。

学生时期的许广平

1925年4月1日,许广平第一次敲开了鲁迅的家门,她把这次访问叫做“探险”。从这一天开始,两人的通信就不只单纯地讨论社会和人生问题,还有互相间的调侃。

鲁迅逐渐明白了自己对许广平的感情,但是在爱情方面他一向是自卑的:“异性,我是爱的,但我一向不敢,我自己明白各种缺点,深怕辱没了对方。”过了二十年有名无实的婚姻生活,面对不期而至的爱情和年轻活力的女学生,鲁迅是胆怯的、矛盾的,同时还有着种种顾虑。

与鲁迅的犹疑、被动相反,许广平勇敢而热情她向鲁迅表示:

“我也遭遇过封建婚姻,但是我靠自己的力量挣脱了,我真正地爱过,也曾被人爱,而你呢,却从不知道爱情是什么。你为什么没有权利爱呢。”

鲁迅在后来给许广平的信中写道:

“我先前偶一想到爱,总立刻自己惭愧,怕不配,因而也不敢爱某一个人,但看清了他们的言行的内幕,便使我自信我绝不是必须自己贬抑到那样的人了,我可以爱。”

1927年9月鲁迅与许广平、蒋径三于广州合影

此后,在1925年3月至1929年6月间,鲁迅与许广平互通了135封信,鲁迅将其集结出版取名《两地书》,他在序言中写道:

“我们以这一本书为自己纪念,并以感谢好意的朋友,并且留赠我们的孩子,给将来知道我们所经历的真相,其实大致是如此的。”

鲁迅同样是一个尽职尽责的父亲。1929年9月,他们有了一个孩子,鲁迅为他取名海婴,出生在上海的婴儿。客人们到家里来,鲁迅总是把儿子抱出来给大家看,疼爱之情溢于言表,他的著名爱子宣言“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫”展现了与“横眉冷对”“怒向刀丛”等完全不同的鲁迅的另一面。

海婴百日那天,他抱着儿子去上海最好的一家照相馆拍了一张照片,取名为一岁和五十岁。

“一岁和五十岁”

1936年8月,鲁迅重病中挣扎着写下遗嘱,其中第四条是给许广平的:

“忘记我,管自己的生活,倘不,那就真是糊涂虫。”

07

挑剔的美食爱好者

鲁迅对吃食十分讲究。他在厦门大学教书时,直觉得“校内的饭菜是不能吃的”,甚至怀疑厦门人似乎不大会做菜,“饭中有沙,其色白,视之莫辨,必吃而后知之......”鲁迅在给许广平的信中写道:“现在我们的饭可笑极了,外面仍无好的吃饭处,所以还是从本校厨房买饭......”

到了广州后,在许广平的带领下,鲁迅对荟芳园、别有春、妙奇香等粤菜馆进行了多次实地“考察”,得出结论是“这里很繁盛,饮食倒极便当,食物虽较贵而质料殊佳”。

在请客吃饭上,鲁迅同样是“一掷千金”,他在给萧军、萧红的信中曾经说:“要请,就要吃得好,否则,不如不请。”鲁迅宴客总是去知名饭店,比如知味观、鸿运楼等,花费自然不小。有时候鲁迅家宴也要从大饭店请名厨,如1934年12月30日,鲁迅请内山、廉田等日本朋友吃饭,请的则是梁园豫菜馆的厨师“来寓治馔”。

1930年1月4日 海婴百日全家照

平日里,鲁迅家中会备些饼干,陪客人到深夜时,鲁迅便与客人一起吃些点心。向日葵子也是每次家里来客时必不可少的。鲁迅往往一边抽着烟,一边剥着瓜子吃,吃完了一碟,许广平就再拿一碟来。

他喜欢北方饭,喜欢吃油炸的东西,喜欢吃硬的东西。许广平和萧红一起做过韭菜合子,又做过荷叶饼。因为鲁迅的胃不大好,每顿饭后必吃上一两粒“脾自美”胃药丸。不过,他还会在桌上举着筷子问许广平,“我再吃几个吗?”

08

资深的平面设计师

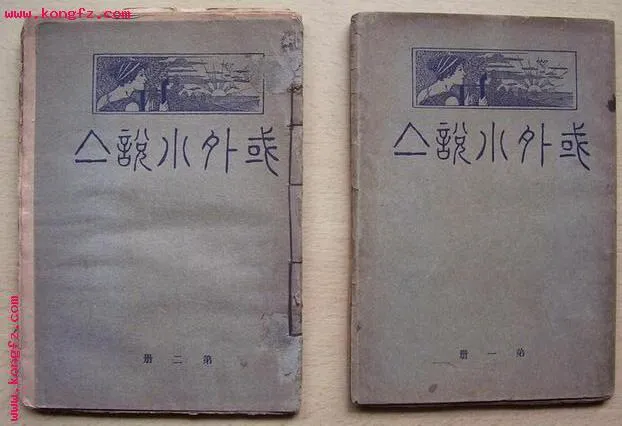

1909年鲁迅和周作人合作的第一部翻译书《域外小说集》出版。除却内里文章之外,鲁迅还负责了全书的编辑工作,包括《域外小说集》的装帧、印行和广告宣传等工作。

书封满版的蓝灰底色,上面放一张外国插图,小篆体横排写书名,封面的下部放“第一(二)册”三个字。装帧的方式选择的也是当时流行的洋装书毛边本,鲁迅在序言中甚至以此为卖点,强调“装钉皆从新式”,纸张即使经过数次翻阅也不会出问题。

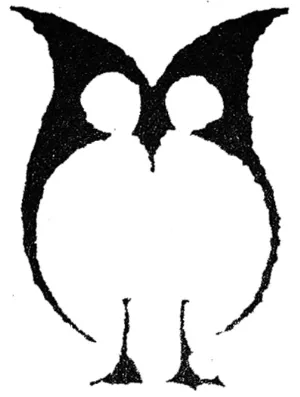

鲁迅在1910年回到绍兴后,于绍兴府中学堂任博物教员。他因此常外出采集植物标本,在装订好的图册上熟练地画上“猫头鹰”。

鲁迅向来欣赏发出“真正的恶声”的猫头鹰,因为黑夜中的它象征着对黑暗的诅咒,也是对可诅咒时代的不祥之音。

1917年,鲁迅受到北京大学校长蔡元培的邀请,为之设计北大校徽。在鲁迅的设计中,校徽以篆体的“北大”二字构成一个圆形,有如中国传统的瓦当,同时上下排列的两个字好像一人背负着二人,给人以“北大肩负重任”的想象。

2007年,北京大学在鲁迅的基础上稍作修改,遂成今日校徽。

北大校徽鲁迅设计手稿(右)

1923年出版的《呐喊》是鲁迅第一部小说集,同样由他亲自设计,铺满封面的深红底色显得沉重有利,象征着数千年传统文化牺牲者的鲜血,又预示着未来社会的光明,长方形的黑框横列在封面约三分之一的位置,就如书中所说的“绝无窗户”的“铁屋子”。黑框内的变形黑体字书名,像用利刃镌刻一般,正是铁屋中强有力的高声“呐喊”,框线内的“鲁迅”则是冲破铁屋、不可阻挡的勇士。

鲁迅,《呐喊》,新潮社出版,1923年

此后,鲁迅陆续设计了60多个书刊封面,把各种字体玩出了新花样。

09

民国时期的畅销书作家

鲁迅二十五岁(1906年)在日本留学期间,因为“幻灯片事件”受到刺激,弃医从文,投入文学事业,发愿要用文学唤醒国人。而事实上,鲁迅直到三十七岁(1918年),才写了第一篇白话小说。

成为公务员后的闲暇时间,他抄抄古碑、校校古文、玩玩古镜,文学创作并不在他的生活规划当中。

改变他生活的是《新青年》的编辑钱玄同。在胡适发表《文学改良刍议》掀起文学革命之后,《新青年》杂志决定从1918年起全部刊登白话文,但是有能力写出白话稿件的人不多。钱玄同与鲁迅兄弟是旧相识,知道他们长于文字,便“竭力怂恿他们给《新青年》写文章”。周作人很快交出了稿子,但是鲁迅却迟迟不愿意动笔。

钱氏只好常常到绍兴会馆去催促,经过一番著名的关于铁屋中人应该不应该被唤醒的辩论之后,鲁迅终于写出了他的第一篇白话小说《狂人日记》。《狂人日记》发表后,鲁迅一举成名。不过直到1923年《呐喊》出版,鲁迅才第一次认识到,通过写作能够养活自己。

《呐喊》的出版一开始是一个不起眼的偶然事件。1923年初,鲁迅将自己的 14 篇小说结集,连同200元出版费一起交付给出版商李小峰。鲁迅准备自费出版这些小说,这是传统时代官员士大夫的惯常做法。

但谁也没有想到的是,李小峰在1923年8月把《呐喊》尝试着投放到书店后,居然销量喜人,当年12月即获再版。1924年5月,北新书局又第三次开印,印数为4000册,这在当时已是惊人的销量。

李小峰敏锐地发现鲁迅原来是一棵摇钱树,不仅把200元出版费退回给了鲁迅,还支付了一笔可观的版税,然后以畅销书的模式对这本书进行营销。

营销方式之一是请人撰写“软文”进行饥饿营销。比如鲁迅的好友孙伏园就曾化名“曾秋士”写了一篇“软文”,名为《关于鲁迅先生》,文中宣称鲁迅因故(没说什么缘故)不许《呐喊》一书再版,因此读者可能无缘再读到此书,欲购只能从速了。

“鲁迅先生……对于《呐喊》再版迟迟不予准许。……《呐喊》的再版闻已付印,三版大概是绝无希望的了。”

这种营销技巧有效地刺激了当时还非常单纯的读者群的购买欲望。在李小峰的运作下,《呐喊》很快成为当时的著名畅销书,据保守估计,到1939 年,《呐喊》已经印行 24 版,单行本总印数逾10万册。

10

资深影迷,“日日喝酒,看电影”

鲁迅在日记里记录最多的,除了买书就是看了哪些电影。目前可找到的鲁迅最早的观影记录,是1916年9月24日在北京跟许季上“同往西长安街观影戏”。

自1927年10月移居到上海之后,电影成了他后半生闲暇消遣的最爱。10月20日鲁迅在致廖立峨的信中说“我到上海已十多天,因为熟人太多,一直静不下来,几乎日日喝酒,看电影”。

从鲁迅的日记来看,在1927到1936年的10年间,他共看了142部影片。光是1934年一年,就看了34部,差不多一个月3部。

鲁迅看电影开销不小,凡是看电影都是雇车前往,而且去的都是“上海大戏院”“卡尔登”“大光明”这种头等影院,买头等电影票。一是避免总有人认出打扰观影,二是许广平有些近视,他体贴夫人,基本上每次都买影院二楼第一排的座位。这个位子票价最高,至少每座一元,甚至高达两三元。

1935年 鲁迅在上海虹口大陆新村寓所附近

鲁迅的片单里,有很多《兽国春秋》《人兽奇观》《漫游兽国记》《万兽女王》《兽国寻尸记》《野蛮世界》之类的“兽片”,大约占他观影总数的三分之一。这是上世纪二三十年代非常流行的一种电影类型,这类影片最初是一些探险家带着摄影机深入丛林、荒野、极地,拍下当地的实况做成的纪录片。后来,好莱坞电影人在这些素材里加了故事,更把观众的观影胃口打开了,鲁迅也不例外。

1936年,他给文学青年颜黎民写信,以前辈的身份说到了电影:

“我不知道你们看不看电影;我是看的,但不看什么‘获美’‘得宝’之类,是看关于非洲和南北极之类的片子,因为我想自己将来未必到非洲或南北极去,只好在影片上得到一点见识了。”

但是前文说的“获美”“得宝”之类的影片,鲁迅也都会看,全球畅销小说改编的影片《金银岛》、冒险动作片《珍珠岛》,还有科幻作品《科学怪人》《电国秘密》,还有恐怖片、战争片,涉猎不少。

除此之外,一些特别热门的商业大片鲁迅也追着看。比如卓别林的《城市之光》,1932年在上海上映,轰动全城,一票难求。因为没买到票,他只好看了《蛮女恨》,这是个狗血浪漫剧情片,质量很差。过了一个礼拜,鲁迅带着夫人和三弟夫妇跑到上海大戏院,终于如愿看到了《城市之光》。

对于刚刚崛起的迪士尼动画片,鲁迅也不反感。像是《米老鼠》,他就带着儿子海婴整整看了两遍。他认为虽然卡通片里的内容对于成年人来说,是比较浅显无趣的,但对于孩子是寓教于乐,值得提倡。他说卡通片“……是把人事和动物联系起来,也架空,也颇合理想,是很值得看的”。因此有一回还特地带了茅盾十二岁的儿子去看。

1933年9月13日五十三岁合家照摄于上海王冠照相馆。照片上的字是鲁迅所题

鲁迅一开始不喜欢电影,曾发问:“为什么这样欢喜去看电影呢?”爱了之后,他这样回答自己:“……因为可以窥见艺术家心灵的表现。”

1936年10月10日,鲁迅拖着病体,去上海大戏院看了临终前最后一部电影《复仇艳遇》。这是一部苏联电影,根据普希金未完成的小说《杜布罗夫斯基》改编,讲的是一个地主家的青年联合农奴,反抗贪婪而有权势的贵族的故事。

《复仇艳遇》(又名《杜布罗夫斯基》)电影海报

鲁迅很喜欢这部片子,当天就给两个青年作家写信推荐。给作家黎烈文的信里写:“以为甚佳,不可不看也。”

九天之后,鲁迅与世长辞。许广平后来回忆,这部电影是鲁迅“最大慰藉、最深喜爱、最足纪念的临死前的快意了”。

编辑/王静