一桩时间跨度5年的案件,终于迎来了不一样的结局。2018年,河北滦南男子邸某与女子王英(化名)相亲当天,两人发生关系。之后邸某被警方逮捕,因强奸罪获刑3年;服刑期间,当事人宁肯不减刑,也坚持不认罪,于2021年刑满释放;今年10月10日,唐山市中院再审改判邸某无罪。

与此同时,根据中国法律年鉴的公开数据,近年来刑事案件二审改判率呈逐年下降的趋势。针对“二审改判难”这一备受关注的现象,多位法律学者在10月8日的“蓟门决策”论坛上展开热议。

清华大学法学院教授易延友表示,改善刑事二审纠错难困境最关键的是始终坚持二审开庭审理,保证程序正义。

现状

改判率从2017年开始逐年下降

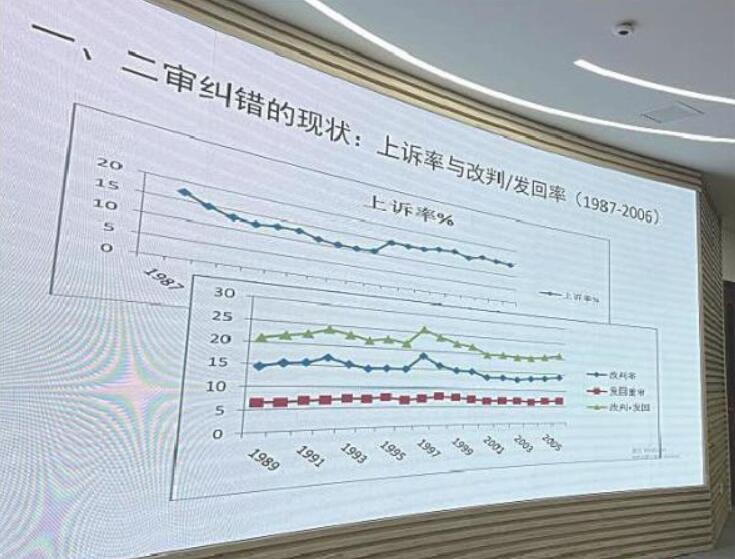

清华大学法学院教授易延友援引中国法律年鉴1987年~2021年间的公开数据,表示近年来刑事案件二审改判率降低。

1987年~2006年间,刑事二审改判率约为15%,发回重审率约为8%,二者相加为20%左右。

2006年~2016年间,刑事二审改判、发回率有一定波动。

2017年的二审改判率降至11.98%,并呈现逐年下降的趋势,发回率则保持平稳。

总体来看,近年来二审改判比例下降。谈及刑事案件二审改判率下降,有学者认为,一审判决质量一定程度上得到提升,不需要二审纠正。近年来基层法院法官认知水平不断提高,一审裁决的公正有所保证。

易延友结合自身办理的刑事个案分析,认为刑事案件进入二审,想要纠错的难度可能越来越大。

困境

二审普遍不开庭,程序正义难保障

在易延友看来,二审纠错难的首要原因是二审普遍不开庭,程序正义难以保障。辩护律师无法在庭审中对一审程序提出质疑,将错误呈现给合议庭,难以纠错。同时,基层法院法官业务水准不足、上下级法院之间的关系也会影响二审是否改判或发回重审。北京大学法学院教授陈永生也表示,在错案追究制度下,一审法官判决案件时需要向上级请示。为避免错案发生,有时上级法院法官需要在一审时就提前了解案件情况。而地方政法机关的介入也可能会影响二审法院审判,导致纠错更难。

陈永生认为,将二审上诉率、改判率、发回率作为一审法官的考核指标,甚至直接作为扣分项,这种不合理的绩效考核制度令公检法机关容易追求有罪、重罪裁决,从而导致二审纠错功能不足。

中国民航大学法学院讲师丁宇魁表示,部分法院认为较高的发改率会损害司法形象,这也导致二审难纠错。

建议

需加强一审、二审的程序正当性

强调司法公开如何切实发挥二审的再审、纠错作用?

易延友认为,加强一审程序的正当性,从源头上防止错案发生,是解决二审纠错难的最直接方式。二审要始终坚持开庭审理的原则,避免书面审理、有限复审。当二审作出发回重审的裁决时,应将案件发回至一审法院以外的基层法院进行重审,以维护司法公正。

陈永生表示,只要控辩双方共同认定存在争议,就应当开庭审理。二审普遍不开庭审理,不仅会影响法官审查案件事实的机能,还会严重损害程序正义,不利于被告人的权利保障。

丁宇魁认为,二审纠错难的可能解决方案是司法公开,具体表现为尽可能公开裁判文书、理由,利用视频庭审方式推广审判公开。

中国政法大学刑事司法学院副教授谢澍表示,二审开庭并不等于纠错。在业绩考核指标下,法院为在有限时间内降低发改率,易采取不开庭审理,二审纠错需要同时协调开庭率和发改率问题。落实以审判为中心,促进刑事一审的实质化更有利于整体纠错。

聚焦

“改判案子像做坏事似的”一味攀比低“改发率”困扰二审监督纠错

长期以来,各地法院特别是基层法院把案件的低发回重审率、改判率(简称“改发率”)作为评价法院、法官审理案件质量的重要指标。相关统计一定程度上可衡量法院审判工作质效,促使二审法院慎重改判、严格发回。但据业内人士反映,近年来受制于内部考核评价设计,有的地方法院为“改发率”提前人为设定目标值,过度追求超低“改发率”,导致“该改发的不改发”,削弱了监督纠错的作用。

一些地方法院陷入“改发率”竞争

全国人大代表张巧良和山东省政协委员、山东京鲁律师事务所主任郝纪勇等较为关注地方法院“改发率”相关问题。他们认为,案件“改发率”低,充分反映法院审判质量在提升,但超低“改发率”与一些地方法院管理不合理有关。

过度追求低“改发率”,甚至提出“零改发率”。不少地方将改发率作为评价法官审理案件质量的重要指标之一。据某省高院“全省中级法院执法办案评价实施办法”,一审判决案件“改发率”及生效案件“改发率”虽然只占18分,却是“审判案件‘质’的核心评价指标”。东部某地中院官网去年发布的当地法院案件改发情况调研报告称,上诉案件“改发率”远高于省高院确定的低于10%的目标值,“审判质量指标并不理想”。

上海中问律师事务所主任陈志伟说,这说明一些地方法院确实存在“改发率”考核,也存在预设“改发率”的现象。郝纪勇说,一些地方法院为获得考核好评,提升工作成绩,专注“改发率”竞争,有的不顾实际,层层加码。个别县一级法院近年甚至提出“零改发率”的工作目标。

二审判前沟通,影响案件改发。记者了解到,对于疑难复杂案件或者批量案件等有较大概率影响“改发率”的案件,一审法院在判案前可能会向二审法院请示汇报。这就造成应该由一审法官独立裁判的案件,某种程度上变成由两级法官共同参与审理。

多名法官介绍,一审法院对改发意见有异议的,原则上二审法院需提交法庭员额法官会议或专业法官会议讨论;改发案件要经过法院院长或者副院长批准。二审法官改发案件要层层通关、说服领导,其间可能受到责问和质疑,需承担巨大压力,这会降低二审法官改发问题案件的积极性。

过度追求低“改发率”,偏离初衷

受访法官、律师等认为,“改发率”考核的初衷是督促一审法官更慎重办案,但地方法院如果片面将“改发率”从统计指标变成“预设”指标,将产生不良影响。

业内人士表示,按照诉讼制度规定,二审法院对一审法院的案件审理和裁判担负指导和监督职责,二审法院监督指导职责是案件裁判结果公平正当的审级保障。但在一些地方法院内部考核中,“改发率”不仅影响部门评价,还与法官绩效奖金挂钩,并作为法官评先评优、晋级晋职、岗位调整等工作的重要评价依据,这让一些二审法官改发案件时有所顾虑。

有受访员额法官表示,“改发率”不合格会影响收入和前途,“改判案子像做坏事似的”。各种苦衷之下,对一审判决“能维就维”成为二审法官的无奈之选。

淡化指标竞争,提高二审质效

评估案件审判质量,特别是法官个人的案件审判质量,不可简单套用“改发率”等量化指标,而要淡化“改发率”指标竞争,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

郝纪勇、陈志伟等认为,各地法院不宜简单以“改发率”高低论英雄,不应盲目攀比降低“改发率”。要完善案件质量指标,科学设定案件质量评估指标体系,科学统计并分析“改发率”指标,建立诸如一审程序违法率、一审认识偏差率等不同评判维度,对一审无过失、一审过失、一审主观故意、一审恶性违法等不同情况加以区分处理。

文/余虹 刘嫚

编辑/倪家宁