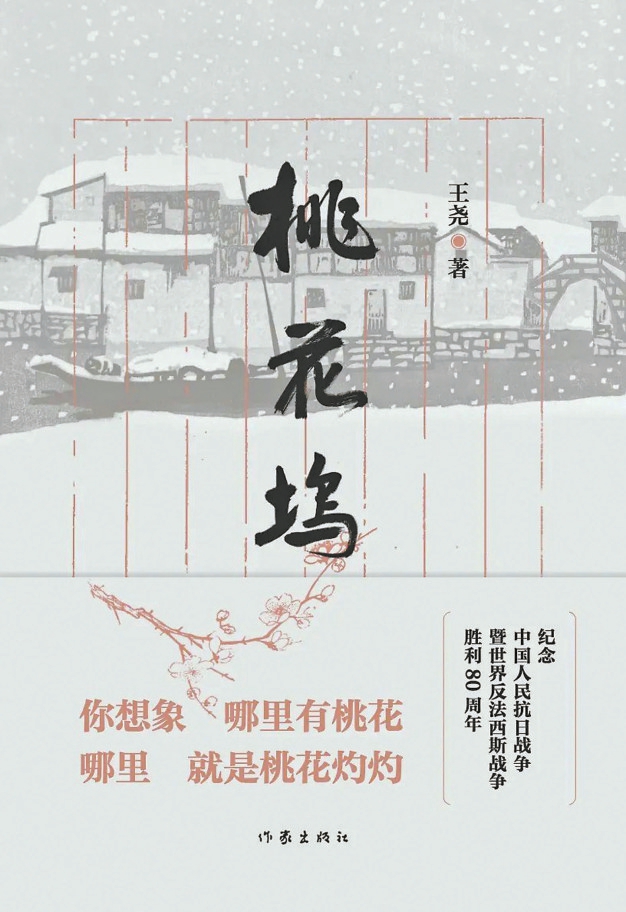

继第一部小说《民谣》(2020年)之后,著名学者、文学评论家王尧继续在长篇小说创作上发力,其新作《桃花坞》(2025年)再次引起广泛关注。《民谣》曾获第五届施耐庵文学奖,并获得众多评论家和文学爱好者的好评,这更增加了我们对《桃花坞》这部作品的期待。

新文化和旧文化的矛盾

“桃花坞”这一名字很容易让人想到陶渊明的《桃花源记》,这是一千多年来中国人想象中的精神空间,也是18岁的主人公方后乐在抗日战争时期穿越大半个中国前去西南联大时想到的一个词:乌托邦。然而“桃花坞”不仅仅是想象中的空间,更是一个实体的物理空间——苏州城一个古老街道的名称,同样也是小说故事发生地和主人公方后乐的成长地。方后乐在“桃花坞”遭遇了“五四”新文化思想和中国传统文化的冲突,也深切感受到了日军侵华带来的民族耻辱感。如此,少年到青年的方后乐在成长中发现了自己需要解决两道难题:新文化和旧文化的矛盾,投身于时代洪流还是坚持个体的精神探索。我们都知道,这不仅仅是方后乐的难题,同样是方家三代人共同面对的问题,更和中国百年来的民族道路密切相关。作者王尧作为文学知识分子的课题在此显现。

故事开始于1937年8月侵华日军进攻苏州前夕,15岁的方后乐和父亲方梅初、母亲周惠之准备逃往苏州郊外的明月湾。明月湾的生活开始之前,小说采用倒叙的方式记述了方梅初成长的故事,新旧文化论争的问题伴随他的整个青少年时期。1915年方家自杭州搬家至苏州桃花坞,三年后方梅初就读浙江省立第一师范,受教于经亨颐、陈望道、周鹤声、朱自清、俞平伯、刘延陵、王祺等文化名家。1919年方梅初经历了“一师学潮”,但只是在外围看了看。方梅初毕业后进入苏州图书馆,从事古籍整理工作,最终成为传统文化的守护人和拥护者。方梅初与国小教师周惠之因国学讲座和昆曲传习所相识、相爱、结婚,并于1923年产下儿子方后乐。

方家家境殷实,方后乐在“桃花坞”快乐成长。“儿子总是在反叛父亲中长大的”,父与子之间的争论随方后乐的成长逐渐到来,他们之间第一次严肃的争执发生在1936年章太炎去世之时。方梅初是章太炎主持的国学会成员,对章太炎推崇备至,他认同章太炎的文化理念,将其总结为“以读经史,牢固民族精神”。而方后乐则沉浸在新学之中,他崇拜的是鲁迅,喜欢的是话剧、西洋电影和莎士比亚,而不是昆曲和四书五经。方后乐虽认同章太炎“一代儒宗”的称号,但也对此有所怀疑:儒学能救国吗?像他的父亲一样的文化保守主义者能救民族于倒悬吗?新旧文化之争随着1937年8月16日日寇在阊门扔下的燃烧弹变得更加复杂,文化道路与民族存亡共同牵动着少年的心。

现代性话题贯穿其中

如果说古老雅致的苏州城是方氏父子实现文化抱负或理想之所在,用来避难的宁静祥和的明月湾似乎成了真正的世外桃源。“桃花坞”承载着文人的报国梦,是“儒生”们入世的场所。而清风明月、鸡鸣狗吠、烟波浩渺的太湖、遍植瓜果的明月湾则似乎是可以只与自己相处的另一个世界。但战时的“桃花源”是不存在的,日寇对苏州城烧杀抢掠的消息不断传入明月湾,没有人想做“亡国奴”,“国破山河在”成了方后乐最刻骨铭心的诗句。方家于1938年元旦后重回苏州,发觉曾经的天堂此时已变成地狱。“故人之思成了乱世的日常”,周惠之因思念亲人精神失常进而失忆,在一次孤身离家后失踪,再未归来。方家父子新旧文化的争论仍在继续,方后乐不想被父亲推崇的旧文化塑造,尽管他知道前面的路是模糊的。但是方后乐并未完全放弃古典书籍的阅读,他也在章太炎、徐嘉元等人的身上逐渐看到传统文化对伟大人格的塑造。逐渐长大的方后乐对父亲说:“我是新文化的信徒,但并不完全反对国学。以前跟您和嘉元伯伯争论,我确实肤浅。”

方后乐的思想成熟于在西南联大就读期间,在这里他遇到了梅贻琦、闻一多、朱自清、吴宓、沈从文、费孝通等先生。特别是1944年“五四”听了闻一多的演讲后,方后乐意识到闻一多身上“通古今之变”的文化精神正是自己的理想之所在。同时,从小耳濡目染的革命者的革命情怀,在昆明遇到的参加革命的同龄人以及叔叔方竹松等人的故事都不断激励着青年方后乐。抗战胜利后,方后乐放弃了学术研究和出国留学的机会,毅然走向大后方,踏上革命之路。自此,精神的桃花源(通古今之变)和现实实践层面的桃花源(革命)仿佛合为一体,“桃花坞”完成了它的使命。

《桃花坞》可归入“成长小说”,文学史中的成长小说主要是指思想领域的成长。《桃花坞》中,现代性话题贯穿其中,主人公的成长正是体现在思想领域。但是,我们在方后乐的成长中看到,无论是物质生活还是精神生活,更多是“开挂”的人生,似乎是提前被确定了的。指腹为婚、青梅竹马的恋情几乎没有遭到挑战,家境的殷实使他可以免除贫困之苦,诗书之家不但为他提供了良好的教育,还让他可以和众多文化名流交往,甚至他的思考也是经由家庭以及环境的托举自然导出的。自苏州前去西南联大的旅途当然是辛苦的,但其中有友人和善良路人的帮助,也并不算是真正的苦难。可以说,方后乐拥有几近完美的成长条件。我们不妨看看方后乐一直崇拜的鲁迅《在酒楼上》所写的知识分子的精神追索:“北方固不是我的旧乡,但南来又只能算是个客子,无论那边的干雪怎样纷飞,这里的柔雪有怎样的依恋,与我都没有什么关系了。”与方后乐逐步达成的确定性的精神桃花源相比,鲁迅笔下的知识分子更称得上漂泊和磨难,也给精神探索更增加了厚重感和别样的可能性。

显然是一部学者小说

之所以如此,正在于作家本人的文学理念深度介入了小说文本的创作。在一篇谈论文学知识分子的思想状况的文章里,王尧谈到了自己的惶惑:“现在,世界、文本和批评家都发生了太多的变化,这些变化远远超出了我们的预期。……当下的文学知识分子(我把作家和批评家划到这个范围)都在面对相同的情境与问题。在谈论种种问题时,我感觉到自己的渺小、茫然和游移不定,世界太强大了,强大到让你觉得说自己是一粒尘埃时都过于放大了自己的体积和分量。”面对变动不居和如此强大的世界,作家和批评家应当如何应对?王尧在多篇文章中都提到上述困境的解决之道,那就是文学知识分子“不应该被文化现实裹挟”,而是“回到百年前现代知识分子包括文学知识分子介入中国和世界的方式”,“他们的思想或相近或相左,甚至冲突,但仍然是我们今天观察中国与世界的参照”。

更为重要的是,在此情形下“旧传统、新传统、外来文化重叠于新时代,我们身处其中,如何整合,如何构建世界观和方法论,将在根本上影响我们的文学创作与文学批评”。王尧的这些论述既是对当下“文学知识分子”个体生存危机的思考,又是对似乎处于断裂处的中国当代文学的文学性危机的缝合,而《桃花坞》则可被视为对以上两者的实践。至于方后乐最后的选择,也显然带有作家本人的色彩。在一篇学术文章中王尧提到:“我这几年写过抗战时期重庆的知识分子,写过西南联大知识分子,置身其中,我觉得无地自容。在这之前,我曾经于夏日的一个清晨徜徉延河边,延河和宝塔山是我青少年时期心中最重要的意象。”王尧的梦想和方后乐最后的抉择在此合二为一了。因此,尽管王尧在接受作家房伟访谈时说“小说就是小说”,没有“批评家小说或学者小说”这样的概念,但学者王尧的诸多思想理念都被灌注到了小说之中,而《桃花坞》显然是一部学者小说。

古今中外有许多作家喜欢写文学批评,他们以作家身份从创作角度展开的评论闪现着诸多思想的火花,成为对创作心得或困惑的有效补充。王尧的文学批评和文学创作的关系则呈现出另外一种形态,小说似乎成为他文学批评和研究的一种补充和形象化表达。借助《桃花坞》,王尧进一步完善和修正他对现实世界和个体精神的认知,并期望在和民国文学家、思想家的交流中建构一个理想的世界。于是,《桃花坞》成为学者王尧文学批评的延续,其近年来文学批评中所涉及的重要主题均在《桃花坞》中有所呈现。创作和批评是两种截然不同的思维方式,假如将批评思维和学术思考带入文学创作,这是否会造成小说“文学性”的伤害呢?这个经久不衰的话题随着《桃花坞》的出版再次浮现在我们眼前,是为我们再次讨论这个问题的一个契机。

文/魏巍

编辑/胡克青