从很远处我们早已看见那海那山,

但经过很久才得以到达它们身边。

这是1994年1月的某一天,在耶胡达·阿米亥夫妇陪同下前往死海的途中,我有感而诌的两句诗。

我对阿米亥可以说是久仰其名了。1986年,我在北京大学图书馆偶然借到一本薄薄的英文诗集,题为《阿门》,耶胡达·阿米亥著,由牛津大学出版社于1978年重印出版,封面上还印着“由作者与特德·休斯合译自希伯来文,特德·休斯作序”。我以前从未接触过当代希伯来语诗歌,仅知休斯乃当代英国大诗人,所以出于好奇才借阅该书。但捧读之下立时便被其中平易而瑰奇的诗篇所深深吸引,仿佛置身于一片从未到过却又似曾相识的幽美风景之中。继而忍不住动手翻译了其中部分篇什。

此后我开始留心有关耶胡达·阿米亥的资料。也是偶然地,我在美国权威诗学刊物《美国诗歌评论》所列的顾问名单上再次发现了他的名字。1990年夏,《外国文学》(双月刊)决定于翌年第1期发表拙译阿米亥诗15首。于是我试着给诗人写了一封信,请求他允许我发表译诗。不久,我收到了回信,阿米亥慷慨地免费给了我在中国译介发表他作品的完全许可。

从此我们之间书信频传。他寄赠给我他的诗集,我则寄给他我的英文诗习作,请他指教。他对拙作的赞赏使我既高兴又惶愧。他说:“深深地喜爱你的诗。我觉得你糅合现代与传统的方式很奇妙,比此时此地我们这个世纪末的任何东西都更有表现力。我要试着把它们译成希伯来文。”他还把它们给去耶路撒冷讲学的美国犹太诗人、汉学家舒衡哲教授看,并请她对照原文校阅发表在《外国文学》上的拙译。舒教授对我的诗及译作都给予了很高的评价,并特地在回美国途经北京逗留期间访问了我。在她的鼓励和启发下,我于1991年10月在同仁医院的病床上开始正式选译阿米亥诗集。

耶胡达·阿米亥1924年生于德国维尔茨堡一犹太教正统派家庭;1936年移居巴勒斯坦地区;第二次世界大战期间志愿参加英军巴勒斯坦团犹太支队,在北非对德作战;1948年参加以色列独立战争;战后在希伯来大学求学,定居耶路撒冷。他用希伯来语写作,有时自己动手把作品译成英文。出版有10多种诗集,每种的销售量在只有300万人阅读希伯来语的以色列竟高达五位数,可见其受欢迎的程度。据说以色列士兵上前线时必带两种东西:一是行李,一是阿米亥诗集。此外,他还写有2部长篇小说、1部短篇小说集、1部剧作集和3本儿童文学作品。至今他的作品已被译入36种语言(中文是第22种),在国际上享有盛誉。他本人则被公认为当代以色列最重要的诗人和“20世纪主要国际诗人之一”。

1993年3月3日,来自文学界、学术界、外交界、新闻界、出版界的100多位中外人士聚集在北京建国饭店舞厅,庆祝我国第一本以色列诗人作品选集《耶路撒冷之歌:耶胡达·阿米亥诗选》的出版。作为该书的编译者,我荣幸地与专程从耶路撒冷前来的耶胡达·阿米亥及招待会主人、时任以色列驻华大使苏赋特先生一起站在演讲台上致辞。首先大使先生表示祝贺,然后由我介绍阿米亥及翻译经过,并赠书给他。我在书中的题词是:“给我的朋友耶胡达·阿米亥,纪念我们在此书中的相遇”。最后阿米亥发表了热情洋溢的感想,他特意提到某汉学家对拙译之准确给予的肯定。值得一提的是,诗集出版后,我接到许多诗歌爱好者的信函和电话。他们异口同声地称赞说,该书是他们近年来读到的最好的外国诗选集。我总是回答说,是阿米亥的诗写得好。不过,回想起来,我翻译的过程也是若有神助,极为顺利和愉快。不久,《珠海特区报》、《作家报》等报刊上出现了诗人和外国文学专家撰写的不乏溢美之词的书评。

那是我们第一次见面,但我们一见如故。我以私交身份陪同阿米亥夫妇游览了长城、故宫、天坛等名胜。耶胡达在游览期间不时掏出笔来,在小纸头上记下些什么。这让我想起了勤奋的李贺。此次会面,我们很少谈诗,但耶胡达主动对我说过两句关于诗的话,似意在指点我,给我留下了深刻印象。他说:“诗应像科学一样精确。一般人常说‘很好’,‘非常好’,而诗人只说‘好’。”记得在临别之际,耶胡达意味深长地说:“我爱你!我早就认识你,甚至在你出世之前。”时过不到一年,我们又在耶路撒冷见面了。可见我们缘分不浅。这次我是应希伯来语文学翻译研究所之邀,参加1994年1月2~8日在耶路撒冷举行的国际希伯来语文学翻译家会议的。而耶胡达·阿米亥也是应邀与会的作家之一。

会议由以色列外交部和科学艺术部赞助,希伯来语文学翻译研究所主办。来自中国、以色列、美国、日本、英国、瑞典、荷兰、埃及、爱沙尼亚等18个国家的40位希伯来语文学翻译家参加了会议。中国代表除我之外,还有南京大学的徐新和新华社的高秋福二位先生。以色列外交部部长西蒙·佩雷斯和科学艺术部文艺司司长约西·弗罗斯特出席了开幕式并致辞。佩雷斯在讲话中特别强调了中华和犹太文化的相似之处,中译本“耶胡达·阿米亥诗选”则是他提及的唯一译著。会议期间,以色列电视台和最大的希伯来文报纸《最新消息》(1月7日)播放和刊登了有关会议的报导以及对我和其他部分译者的专访。电视台编导还特别安排了一组由阿米亥朗读希伯来语原诗,我和来自不同国家的几位阿米亥译者朗读各自译诗的镜头。

《最新消息》同时还刊登了耶胡达·阿米亥从英文翻译的我的两首诗《空缺》和《俯仰》。几天后我到阿米亥家中做客时,他告诉我有许多,尤其是青年读者打电话给报社,表示非常喜欢那两首诗。我听了自然有些受宠若惊,因为它们也许算得是最早译入希伯来语的中国当代诗作了吧。对于我来说,更有意义的是,它们是由耶胡达翻译的。

会议结束,与新结识的各国朋友一一道别后,我在耶路撒冷又多盘桓了几日,与高秋福等同游了耶利哥、希伯伦、伯利恒、诱惑山等圣地。耶胡达则带我游览了耶路撒冷老城、死海等地。我仿佛跟随着他走入了他的诗篇,体验着其中简朴而深邃的意蕴,观赏着其中古老而新鲜的景象。我讶异于这片土地的贫瘠,不禁由然敬佩在这片土地上创造着奇迹的坚忍、智慧、警醒、美丽的人们。我频频举起相机,向他们表示赞美和爱意:

她们的微笑是最好的纪念品,

在这古老而神圣的土地上常新。

今年9月22日,耶胡达离我们而去了。第一个通知我这噩耗的是在耶路撒冷结识的日本学者村田靖子教授。她也一直在翻译阿米亥。我随即给阿米亥夫人哈拿发去了唁函。我在信中称:有以色列作家曾问及我对阿米亥的印象,我用一个英文单词回答说:“像父亲一样。”犹太人和中国人一样,以父子为至亲。最后,我真诚地用了一个中国的套话作结:“他将永远活在我们心里。”

沙隆,阿米亥!沙隆,耶路撒冷!

2000年11月3日

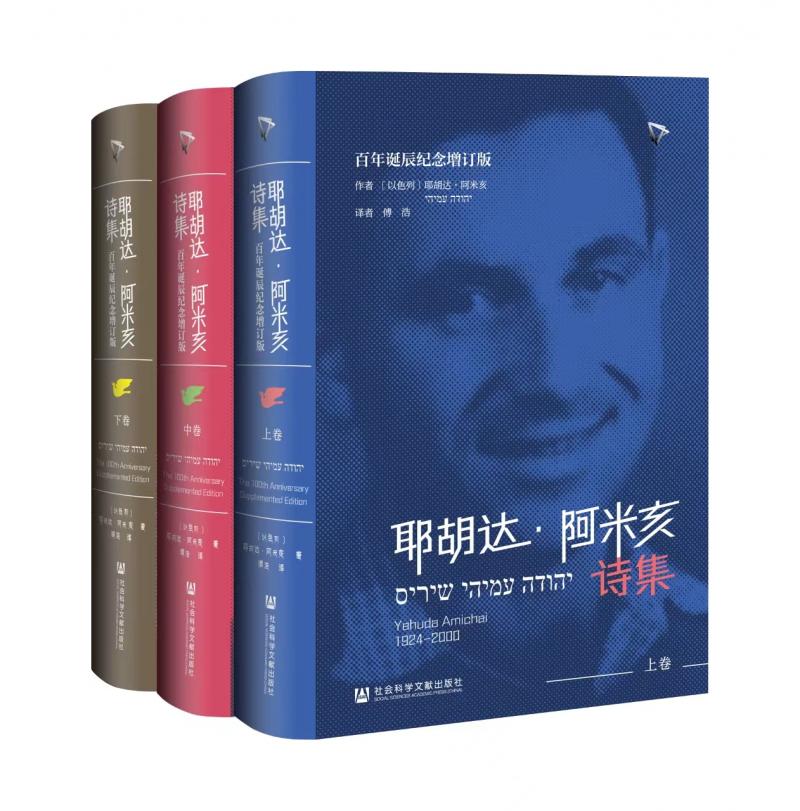

文/傅浩(原载《外国文学动态》2000年第6期,收入本书时有改动)